专家评价《大刀记》模仿《水浒传》

郭澄清回应:确实有所借鉴!

导读

•AI导读带你速览精华

"郭澄清如倔强的高粱,在特殊年代扎根鲁北平原,用《大刀记》的泥土芬芳和短篇小说的白描功力,让农民形象跃然纸上。他博采赵树理、孙犁之长却自成一家,将革命叙事与民间智慧熔铸成带着麦香的语言,至今仍在教材中焕发生命力。"

有用

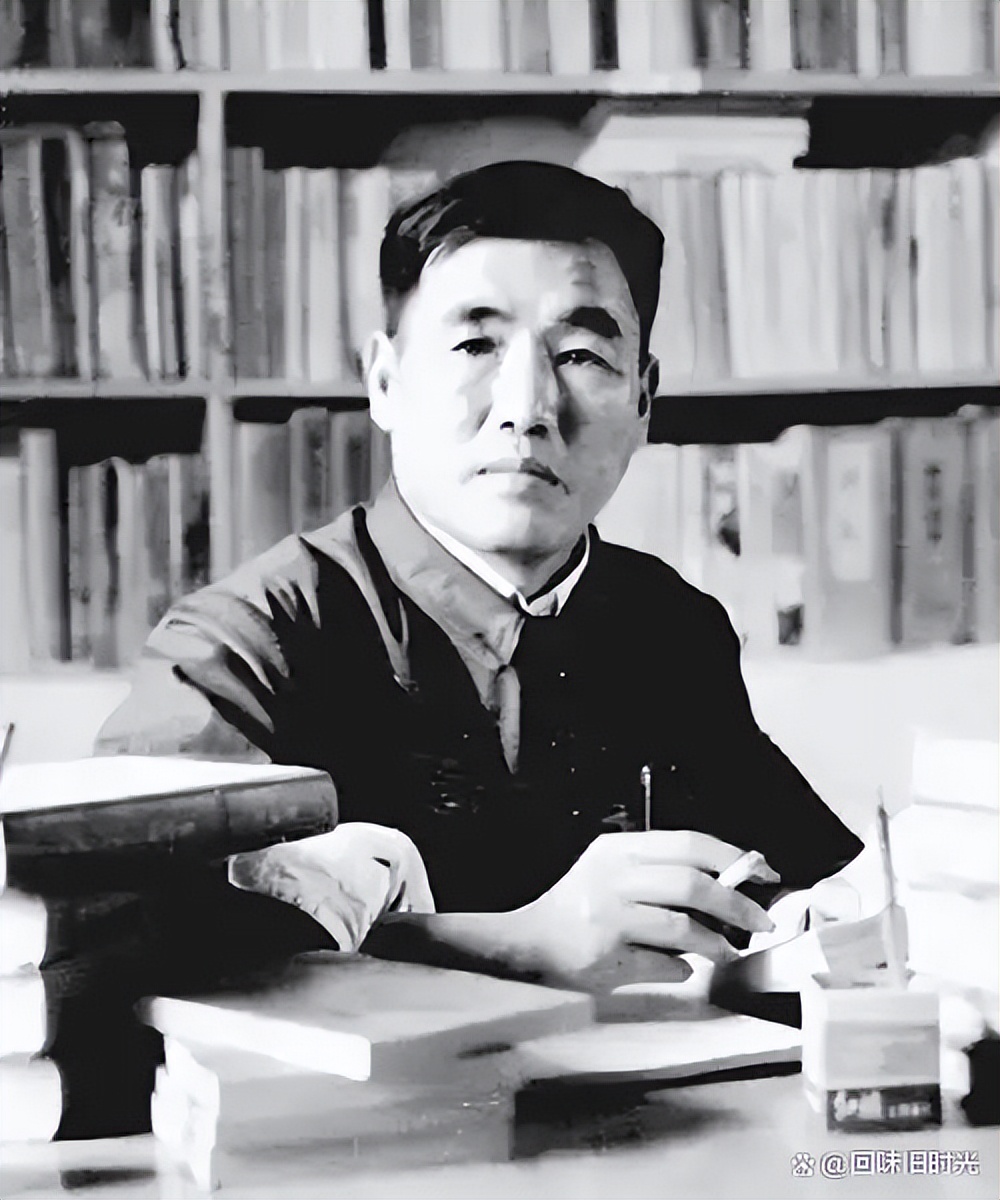

1962年的中国文坛正经历着特殊的历史时期。这一年秋天召开的八届十中全会后,文艺创作环境发生了显著变化。就是在这样的背景下,一位来自山东农村的作家郭澄清开始了他的创作高峰期。他像一株倔强的高粱,在并不肥沃的土壤中顽强生长,用十四年时间完成了从普通农民到知名作家的蜕变。

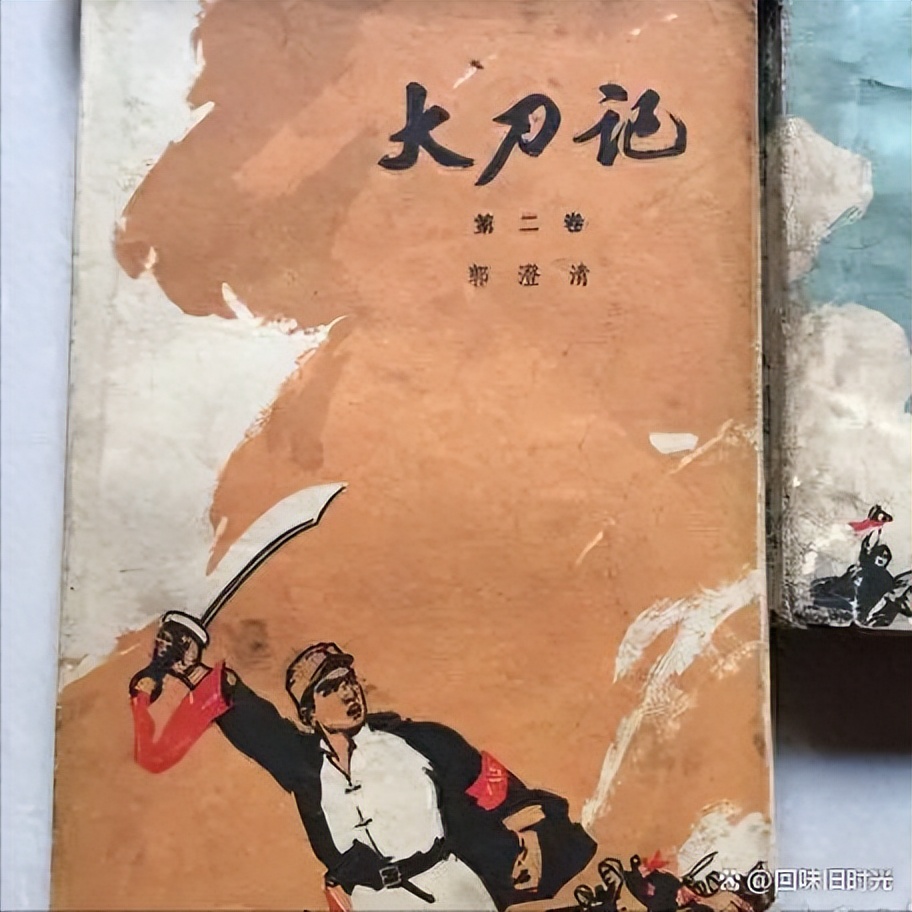

郭澄清的创作生涯始终与土地紧密相连。他笔下的《大刀记》虽然以抗战为背景,却处处可见鲁北平原的生活细节。这部百万字的长篇小说之所以能在短时间内创下百万册的发行纪录,正是因为字里行间流淌着真实的生活气息。老农们说,读《大刀记》就像在听村里老人讲故事,那些打麦场上的闲谈、灶台边的絮语,都带着泥土的芬芳。

但郭澄清真正的文学成就或许更体现在他的短篇小说创作上。1965年冬天,北京召开的那次青年作家代表大会上,他与李准、浩然等名家并肩而坐。这份荣誉源于他那些精炼如白描的短篇作品。《黑掌柜》里那个精明的杂货店主,《公社书记》中那个脚踏实地的基层干部,每个人物都像是从鲁北农村直接走进书页的。直到今天,这些作品依然保持着惊人的生命力,不仅入选大学教材,更被拿来与赵树理、孙犁等大家的作品相提并论。

自成一家

回想1955年的华北平原上,一个名叫郭澄清的农村青年在《河北文艺》发表了处女作《郭大强》。这篇带着泥土气息的短篇小说,像一粒饱满的种子,悄然埋进了新中国文学的土壤。谁也没想到,这个操着浓重德州口音的年轻人,会在短短数年间完成从文学爱好者到成熟作家的蜕变。

郭澄清的创作起步于对前辈作家的虔诚学习。他像一位勤奋的庄稼汉,在文学的田地里广种薄收。从赵树理那里,他学会了用绰号勾勒人物性格的绝活。《黑掌柜》里的王老三,《社迷》里的张老倔,这些带着泥土味的称呼一出口,人物形象就活灵活现地立在读者面前。但他没有止步于赵树理式的"问题小说",而是像王汶石那样,把目光投向农村涌现的新人新事。他笔下的合作社会计、拖拉机手、农技员,个个都带着新时代特有的精气神,却又不是概念化的宣传画,而是有血有肉的庄稼人。

孙犁的影响在郭澄清作品中留下更深的印记。白洋淀的荷花淀派讲究诗化叙事,郭澄清取其神而弃其形。他继承的是孙犁笔下那种"乐感精神"——不是粉饰太平的歌颂,而是从苦难中提炼出的坚韧乐观。在《麦苗返青的时候》里,他把的春耕写得生机勃勃;在《社迷》中,他把初期的阵痛转化为农民自发的集体智慧。这种乐观不是空中楼阁,而是建立在对农民顽强生命力的深刻理解之上。

这种博采众长的学习方式,使郭澄清很快形成了自己独特的艺术风格。他像一位高明的厨师,把各家各派的调味料融会贯通,烹制出独具风味的文学菜肴。当同时代许多作家陷入公式化创作的窠臼时,他却能保持艺术个性的鲜活。这得益于他扎根生活的创作态度——就像他笔下那些固执可爱的老农一样,他认定"离了地气,庄稼就要蔫"。

在艺术追求上,郭澄清表现出近乎固执的纯粹性。他拒绝把创作当成晋升的阶梯,也厌恶为了赶时髦而改变风格。当文坛盛行"高大全"的英雄塑造时,他依然坚持写那些有缺点但可爱的普通人;当某些作家热衷于宏大叙事时,他仍然专注于一个村庄、几个人物的命运沉浮。

语言是郭澄清最锋利的艺术武器。他像打磨农具一样锤炼文字,把鲁北方言提炼成文学语言。《黑掌柜》里那句"买卖不成仁义在",短短六个字就道出农村商业伦理的精髓;《社迷》中老支书说的"庄稼人认的是实打实的收成",朴素直白却意味深长。

《血染龙潭》

在二十世纪六七十年代的中国文坛,郭澄清的《大刀记》以其独特的艺术魅力成为一部不可忽视的作品。其中第一部《血染龙潭》尤为突出,它像一块多棱的宝石,在不同的光线下折射出迥异却同样璀璨的光芒。这部作品之所以能在当代文学史上留下深刻印记,不仅因其宏大的篇幅和惊人的发行量,更在于它巧妙融合了三种经典叙事模式,在特定历史条件下实现了艺术表达的突破。

《血染龙潭》首先延续了中国现代文学中的"流浪小说"传统。主人公梁永生的命运轨迹与蒋光慈《少年漂泊者》中的汪中如出一辙:家破人亡的惨剧迫使少年踏上复仇之路,在颠沛流离中逐渐觉醒阶级意识,最终在革命引路人的指引下找到人生归宿。这种叙事模式在革命文学中屡见不鲜,但郭澄清的独特之处在于,他将鲁北平原的风土人情化作主人公流浪路上的生动背景。

梁永生每到一处,读者都能从那些看似闲笔的民俗描写中感受到浓郁的地域特色——德州扒鸡的叫卖声、运河码头的船工号子、乡村集市的烟火气息,这些细节构成了革命叙事的血肉,使抽象的政治理念具象为可感可知的生活图景。与同时期许多直奔主题的革命题材作品相比,这种对日常生活细致入微的描摹,赋予了《血染龙潭》独特的艺术魅力。

作为一部成长小说,《血染龙潭》展现了主人公精神世界的蜕变过程。梁永生从为父报仇的单纯少年,到具有阶级觉悟的革命战士,这一转变并非简单的政治说教,而是通过一系列富有戏剧性的遭遇自然呈现。在天津码头目睹日本兵欺凌同胞时,他第一次将个人仇恨升华为民族大义;在聆听王生和讲述革命道理时,他朦胧的阶级意识开始清晰。

特别值得注意的是,郭澄清没有将这种成长简化为直线式的进步,而是保留了人物性格的复杂性与矛盾性。梁永生即使在接受革命思想后,仍会因鲁北人特有的倔强与游击队领导产生摩擦,这种性格的真实性使人物形象避免了当时常见的概念化弊病。与《青春之歌》等同类作品相比,《血染龙潭》在表现人物成长过程时更注重心理逻辑的合理性,这使它在艺术上更接近现代小说的标准。

《血染龙潭》的寓言特质同样值得玩味。与晚清刘鹗的《老残游记》相似,郭澄清通过主人公的游历见闻,构建了一个"无处不虎狼"的世界。地主崔阎王的残酷剥削、日本侵略者的暴行这些情节设置都在印证革命的历史必然性。但郭澄清的高明之处在于,他没有简单地将社会黑暗归因于个别人物的道德败坏,而是通过具体的经济关系和制度来展现旧社会的结构性矛盾。

《血染龙潭》的艺术成就还体现在叙事技巧的创新上。郭澄清大胆采用了中国传统小说的某些表现手法,如通过人物绰号凸显性格特征("崔阎王"、"王铁嘴"等),借用评书艺术的悬念设置来推进情节,运用方言土语增强文本的生动性。这些民族化的艺术处理,使这部革命题材作品具有了鲜明的中国气派。

《大刀记》

郭澄清创作《大刀记》的过程,犹如一位匠人在小心翼翼地雕琢自己的作品。他深谙中国传统小说的精髓,汲取了为人物立小传的笔法,让每个角色都带着鲜明的个性登场。梁宝成这个人物身上流淌着《红旗谱》中朱老巩的血性,却又多了几分鲁北农民特有的质朴;"灵堂栽赃"的桥段虽与林冲误入白虎堂异曲同工,却被赋予了新的时代内涵。

《血染龙潭》的传奇色彩尤为引人注目。梁志勇"打虎遇险"的情节设计,既能看到武松打虎的豪迈,又能感受到杨子荣智取威虎山的机敏。郭澄清巧妙地将革命英雄主义与传统侠义精神熔于一炉,使作品既符合时代主旋律,又保留了民间文学的生动性。这种艺术处理让《大刀记》在众多革命历史题材作品中脱颖而出,赢得了广大读者的喜爱。所以当专家评价《大刀记》模仿《水浒传》,郭澄清也直言:确实有所借鉴!

在叙事艺术方面,郭澄清继承和发展了中国传统小说的表现手法。《大刀记》采用章回体的叙事结构,却又赋予其新的时代内涵。作品开篇与结尾都以"闹元宵"的场景呼应,这种环形结构既符合中国读者的审美习惯,又暗含革命事业薪火相传的深意。在人物塑造上,他借鉴《水浒传》为人物立小传的手法,用简练的文字勾勒出各色人物的性格特征和阶级立场。

梁永生这个核心人物的成长历程,既是个人的精神蜕变,也象征着中国农民意识的觉醒过程。郭澄清特别擅长在激烈的矛盾冲突中展现人物性格,那些充满戏剧性的情节设置,既增强了作品的可读性,又深化了主题表达。

郭澄清对民间艺术形式的吸收和改造尤为值得称道。他将山东评书的叙事节奏、山东快书的语言韵律融入小说创作,使作品既具有书面文学的深度,又保留了口头文学的活力。《大刀记》中那些跌宕起伏的情节、鲜明生动的人物、幽默风趣的对话,都能看出民间说书艺术的影响。

在艺术技巧的整合运用上,郭澄清展现出开阔的视野和创新的勇气。《大刀记》既吸收了《水浒传》的英雄传奇色彩,又融入了《聊斋志异》的民间智慧;既有《老残游记》式的社会批判力度,又具备新时代文学的革命激情。这种多元艺术元素的融合不是机械拼凑,而是建立在作家对民族文化深刻理解基础上的创造性转化。

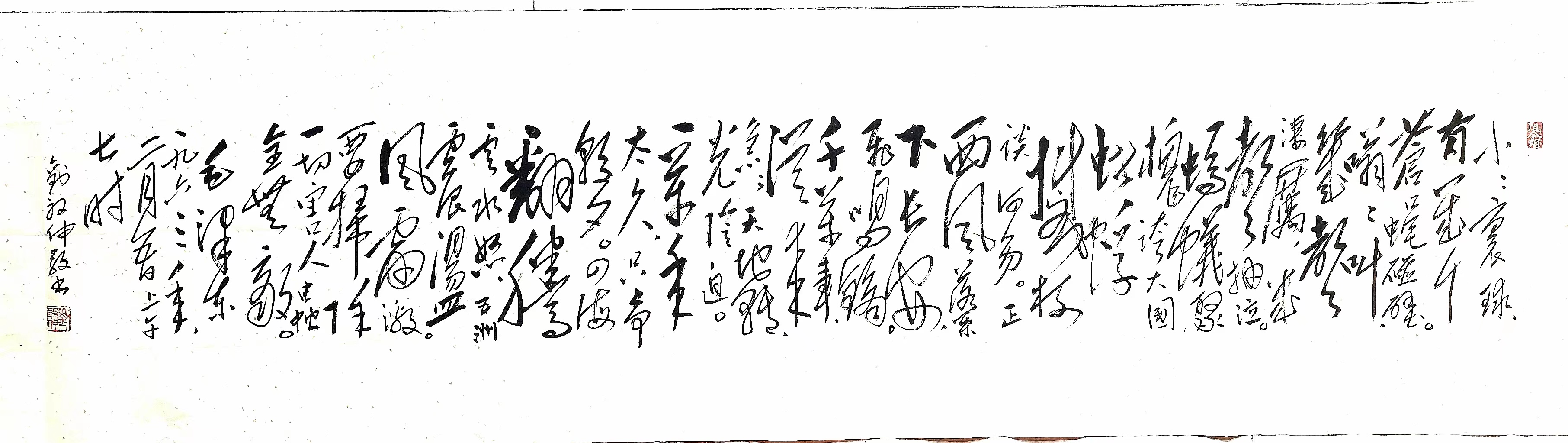

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版