山河供养的心灵碑文

评二月梅先生《天堂佛国峨眉山》

宋俊忠

以豪迈奔放的诗词风格影响泉城文坛的二月梅先生,近期又集中推出了系列纪游散文,从澳洲到多瑙河,从《诉不尽的秦淮河》,到《天堂佛国峨眉山》,篇篇精彩,字字珠玑,带领着阅读者,与其一起山南海北进行了一次次感悟之旅,得到了至纯至美的身心愉悦和精神享受。

尤其在《都市头条·济南头条》推出的这篇《天堂佛国峨眉山》,更是远非常见的一篇难得的山水游记,是一部以山岳为基石的宏伟心灵史诗。他在攀登峨眉的物理维度之外,更深地勘探着文化高峰。他以特有的深沉气魄与学者深湛的古典学养,向我们展示了一种超越寻常的朝圣范式——个体的脚步在丈量地理海拔的同时,最终丈量出的是中华文化千年血脉所流淌的精神海拔。

二月梅笔下的峨眉山游记呈现为一个精妙的三维架构。那湿滑石阶上的攀登,心脏擂鼓的喘息,每一步都是对血肉之躯“征服世界屋脊”的刻骨印证——“拿上早以准备好了的拐杖”,此处看似凡俗的动作细节,却是整个上升叙事的地基。而登顶瞬间奇迹降临:浓雾豁然如神明揭幕,普贤金像在雨后初霁的阳光中突然绽放无尽光芒。此时作者写道:“攀登的疲惫却荡然全无”——这“荡然”二字,已是地理高程升华为灵性高度的无声宣示。

历史在二月梅的文字里并非典籍的简单罗列,而被赋予鲜活生命形态的文化密码。从《诗经》源头“螓首蛾眉”的得名,澄观法师、唐太宗、李白、苏轼乃至朱元璋等历代人杰与峨眉山的深刻因缘,这些历史印记被连缀成了通向金顶的文化神道。当华藏寺那位无名僧人缓步前来,以慧能那“本来无一物”的偈语点化作者时,这些历史的回响瞬间聚集成了当下精神的回响。作者以历史的厚重回应历史的启示,正是在这种古今融合的语境中,历史的层岩得以浮现现实的精神矿脉。

文章的结尾处堪称点睛之笔。当世俗意义的“夙愿已偿”得以抒写之后,作者笔锋如登山杖点开荆棘般洞开思想境界:“国家花巨资修缮、保护寺庙、修建佛身,就是为了传承和弘扬中华优秀传统文化。”随后引用“创造性转化,创新性发展”的时代命题,进而引用“积极引导宗教同中华优秀传统文化相融合、与社会主义社会相适应”的洞见。这绝非政治话语的套用,而是作者将登山所见所感置于文明传承的宏大命题中进行凝练思考——当宗教建筑作为文化符号被国家珍视时,其中所承载的历史价值与精神价值实已超越特定宗教信仰的范畴,成为了民族集体记忆的共同容器。普贤金像的物理金光在作者笔下已转化成为文明长河的精神金光,它照亮的不仅是个体游目骋怀的瞬间,更有文化在时间中永续生长的根本智慧。

二月梅的笔墨间,更有一股历史使命者的气息。游记末尾咏成的五律与填就的《永遇乐》词章,俨然是古老礼乐在当代的心血回响。“西南擎空柱,华夏大神坛”与其说是景观描摹,不如说是指认峨眉作为中华精神地标的文化宣言。当作者追忆山道上七旬老妪“每年必不畏艰辛,来此朝拜普贤菩萨”的身影时,他以特有的庄严之姿悄然确认:真正的传承绝非仅是庙宇的重修与金身的重塑,而在于千万个像老妪那样在时光风雨中固执前行的凡人——他们是“天堂佛国”生生不息的真正基石。

《天堂佛国峨眉山(散记)》最终为读者呈现出一个文化朝圣者的三重精神肖像:他是登山人,踏过湿滑石阶的千万艰难却终见云端圣境;他是引路人,用文学的火炬将文化基因照亮为时代认知的路径;他更是守护人,在信仰建筑与文化遗存中,辨识属于整个民族的灵魂家园。

云海浩荡处,圣颜显现时。二月梅先生以峨眉之行为墨,为当代中国人写出了一篇山河供养的心灵碑文——它启示我们真正的朝圣,乃是向民族历史深层矿脉的精神还乡。

宋俊忠,作家、策划专家,多家企事业单位文化顾问。山东省写作学会副会长,第五届、第六届济南市作家协会副主席,山东诗词学会省直分会副秘书长,《都市头条·济南头条》主编,吴伯箫研究中心副主任,《万松浦》俱乐部副主任,济南市历下区企业文化促进会名誉会长,竹庐书院院长。1998年加入山东省作家协会,系中国诗歌学会会员、中国散文学会会员,山东省报告文学学会特聘专家,著有《烛下集》《玫瑰诗情》《旅踪游思》《心香一瓣》,在《山东文学》《时代文学》《楚风》《齐鲁晚报》《济南日报》《工人日报》《山东广播电视报》《农村大众》等报刊杂志刊发作品200余万字,主编、参与主编《玫乡彩虹》《网事如歌》《济南文学大系》《济南作家论》《璞玉集》《拾贝集》等多种,代表作《超然楼赋》《平阴玫瑰赋》《济南泉水赋》《济南柳赋》等。

附原文:

天堂佛国峨眉山(散记)

二月梅

早就对峨眉山心向往之。但几十年来,虽盘桓已久,却由于种种原因,使这一向往始终悬于云端难以企及,一直未能与其谋面。去年深秋,终于有了一个去峨眉山市办事的机会,这个机缘,如同天赐的钥匙,为我打开了通往这片圣境的大门,使登上峨眉山有了极大的条件和可能。

峨眉山位于四川省西南部、乐山市西北部,距蓉城成都约二百里之遥。它并非孤峰独耸,而是邛崃山脉中一段磅礴蜿蜒的支脉。其名源于《诗经》,“螓首峨眉”之句,盖因其连绵的山势,犹如女子秀美修长的黛眉,故得“峨眉”之称。山脉纵横154平方公里,层峦叠嶂;主峰万佛顶傲视群峰,海拔3099米,直插云霄。地质的洪荒伟力在亿万年前的造山运动中隆起了这片钟灵毓秀之地,使其阅尽沧海桑田,蕴藏着无尽的奥秘。它不仅是大自然的瑰宝,更是华夏文明史册中厚重的一页。

峨眉山最显著的特点是佛教圣地,享有天堂佛国之美誉。佛教在峨眉山的历史可追溯至东汉时期,历经魏晋南北朝的发展,至唐宋达到鼎盛。各种佛教场所经过历代的修建与传承,规模宏大壮阔,众多寺院依山而建,错落有致,宛如镶嵌在山间的璀璨明珠。

峨眉山佛教历史上,有诸多重要人物,都留下了浓墨重彩的一笔。相传轩辕黄帝得天下后,曾两次到峨眉山向道术高明的仙人天真皇人问寻治国之道。唐代高僧澄观法师曾在此修行,弘扬佛法,为峨眉山佛教发展奠定了基础;唐太宗李世民曾来峨眉山祭拜庄子,并写下了“云凝愁半岭,霞碎缬高天。还似成都望,直见峨眉前。”的优美诗句。

李白曾神游峨眉山,留下了“峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。”的不朽名篇。苏东坡的故居眉州紧靠峨眉山,他写了许多赞美峨眉山的诗词,其中最著名的是《雪斋》,诗中有“君不见峨眉山西雪千里,北望成都如井底”的佳句。相传朱元璋小时受穷,母亲带他投奔在峨眉山出家的舅舅宝昙和尚,朱元璋后来当了皇帝,专门登上峨眉山,封宝昙和尚为国师,主持峨眉山佛事。明代的无穷国师,主持扩建寺院,培养了众多弟子,使得峨眉山佛教声名远播。峨眉山在佛教界占据举足轻重的地位,是中国四大佛教名山之一,作为普贤菩萨的道场,它是普贤信仰的中心,吸引着来自世界各地的佛教信徒和游客,在国际佛教文化交流中也发挥着重要作用 。

峨眉山下有着很多的寺院,如伏虎寺、报国寺等。特别是报国寺,是峨眉山的山门,历史久远、规模宏阔,是山中第一大寺。我们登临峨眉山时首先从这里开启了征程。 报国寺始建于明万历年间,背靠凤凰岭,前临凤凰湖,正面对着雄伟的峨眉山。导游介绍说:报国寺原名“会宗堂”,由明光宗朱常洛御赐匾额。

清康熙四十二年(1703 年),康熙皇帝取“报国主恩,祝厘圣寿”之意,亲题“报国寺”匾额,寺庙由此更名。历经数百年修缮扩建,如今的报国寺占地 60 余亩,一院一景,层层递进。 踏入报国寺,我们从山门缓缓而入,首先映入眼帘的是弥勒殿内笑容可掬的弥勒佛。穿过庭院,大雄宝殿供奉的释迦牟尼佛庄严肃穆,殿前香炉青烟袅袅。前行至七佛殿,殿内七尊大佛金光闪耀,面慈神安。最后看到的是普贤殿,普贤菩萨端坐在六牙白象之上,慈眉善目,仿佛在传递经法。作为峨眉山的门户,报国寺是游人香客登临峨眉山的第一站,也是峨眉山佛教文化的缩影和起点。

看完报国寺,我们即登上了驶往山中的大巴。车轮碾过盘山公路,如一条巨蟒缠绕着青翠的山体,缓缓攀升。车窗外,秋色正浓。枫树高举着燃烧的火炬,红得让人惊心动魄。银杏披挂着黄金的铠甲,在阳光下流淌着熔金般的光泽。山涧溪流时隐时现,偶有飞瀑自绝壁垂落,如银河倒泻,水雾弥漫。山路百转千回,每每以为山穷水尽了,可峰回路转处,又是一番柳暗花明的崭新画卷。

然而,山中的天,孩子的脸。行至半山腰的清音阁附近,方才还澄澈如洗的碧空,转瞬间便被翻滚的浓墨重彩所取代。厚重的乌云自四面八方涌来,沉沉地压向峰峦。凛冽的山风呼啸着穿过山谷,发出呜呜的声响。紧接着,细密的雨丝便悄然而至,起初是试探性的轻抚,转眼间便织成了细密的雨帘。车窗玻璃上,雨水蜿蜒流淌,模糊了窗外原本清晰的景致。远山近岭顷刻间被雨雾吞没,只留下朦胧的轮廓,宛如一幅巨大的、湿漉漉的水墨丹青。松涛声、雨打枝叶声、山涧奔流声交织在一起,竟谱成了一曲宏大而深沉的天然交响。车厢里游客抱怨声低起,认为下雨大煞了风景。而我却暗自庆幸,这突然来的雨,真像一次洗礼,滋润了万物、洗去了尘嚣,更洗亮了心境。

雨势渐小,车抵雷洞坪。欲登绝顶,尚需换乘缆车。登上那悬于万丈深渊之上的小小车厢,心也随之悬起。缆绳牵引,车厢平稳而坚定地向云海深处攀升。透过湿漉漉的玻璃窗下望,景象令人窒息。云海!真正的云海!浩瀚无垠,波涛汹涌。下方的群峰,此刻化作了漂浮在白色海洋中的孤岛,时而被巨浪吞没,时而又顽强地探出头颅。更远处,连绵的山脊在云雾中若隐若现,宛如神话中巨鲸的脊背,在云涛雾浪中沉浮。视线拉近,陡峭的崖壁上,虬枝盘曲的古松倒挂金钟,于绝境中展现着生命的倔强与奇姿。缆车越升越高,钻入更浓更厚的云雾之中,四顾茫茫,天地混沌,仿佛回到了盘古开天辟地之前的鸿蒙初辟。同车的一位银发老者,望着这奇幻景象,口中喃喃:“此乃普贤菩萨显圣之瑞象啊!”众人闻之,皆屏息凝神,车厢内弥漫开一种肃穆的气息。

缆车的终点并非金顶。下了缆车,迎接我们的却是通往金顶的最后一段天梯——千余级湿滑陡峭的石阶。这才是对意志与体力的真正考验。我拿上早以准备好了的拐杖,开始了艰难的攀爬。石阶狭窄而垂陡,被雨水浸润后更是油光发滑,每一步都需格外小心。我拄着拐杖,一步一喘,每抬起一次步都异常艰难,心脏在胸腔里剧烈地擂动,仿佛要挣脱束缚,汗水也早已湿透了内衫,与冰凉的雨水混合,带来一阵阵粘腻与寒意。行至半途,遇见一位白发苍苍的老妪,由两位年轻人左右搀扶,步履蹒跚,喘息连连,但却眼神坚定,执着向上。攀谈中得知,老人已七十有三,每年必不畏艰辛,来此朝拜普贤菩萨。闻道此言,我顿感有些羞愧,体内仿佛又注入了一股力量,咬紧牙关,继续向那云雾缭绕的顶峰进发。这登顶之路,不仅是体力的攀登,更是心志的磨砺。

当最后一级石阶被踏在脚下,终于抵达金顶平台时,奇迹发生了!仿佛有神明拨开了云雾,刚才还弥漫四野的厚重云霭,此刻竟如幕布般豁然拉开。金色的阳光如同天神的利剑,穿透云层,直射下来,将整个金顶笼罩在一片神圣的光辉之中!而首先撞入眼帘、令人震撼的,便是那尊顶天立地的十方普贤菩萨金像!它巍然矗立于金顶之巅,通高48米,重达600余吨。在雨后初霁的阳光下,金身璀璨,熠熠生辉,光芒万丈。金像慈眉善目,低垂的眼睑饱含着悲悯。我久久伫立于金像巨大的莲座之下,仰视这法相,顿感自身尘埃微末。然而,攀登的疲惫却荡然全无。这金像,便是“天堂佛国”最直观、最震撼人心的精神图腾。

在金顶平台漫步,另一处不可错过的圣迹便是华藏寺。它依山就势而建,是峨眉山的最高寺院,也是整个金顶建筑群的核心。寺前的观景平台,视野极佳。此刻云海尚未完全散去,在脚下翻腾舒卷,如棉似絮,气势磅礴。极目远眺,在云海的尽头,蜀山之王——贡嘎雪山的皑皑雪峰遥遥在望,阳光洒在其上,反射出圣洁的“日照金山”奇观,与近处的金顶交相辉映,壮丽得令人心魄俱夺。

步入华藏寺内,香烟缭绕,氤氲弥漫,僧侣们诵经的梵呗声低沉而悠扬。他们身着赭黄色袈裟,步履从容,面容平和,眼神清澈,无悲无喜,透露出一种超然物外的宁静。尽管游客众多,但在这庄严的佛地,人们都自觉地压低声音,神情肃穆,或默默礼拜,或凝神瞻仰。一位中年僧人见我独自伫立良久,合掌上前,声音温和:“施主远来辛苦。”我连忙恭敬还礼,趁机请教佛理要义。僧人微微一笑,诵出六祖慧能的偈子:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。”言毕,颔首而去,留下我怔在原地,心中波澜微兴。

华藏寺内,最令人叹为观止的当属那座“金顶铜殿”。它通体由精铜铸造而成,门窗、梁柱、瓦檐,无不精雕细琢,鎏金装饰在阳光下流光溢彩。殿壁之上,布满了精美的浮雕,讲述着佛陀本生故事和佛经至要。殿内供奉着普贤菩萨的铜像,高约八米,造型生动,工艺精湛,宝相庄严。这座铜殿始建于明代,历经数百年风雨兵燹,多次毁损又多次重修,凝聚了无数工匠的心血与信徒的虔诚,是“佛国”千年法脉不绝的实物见证。立于金顶之巅,四顾苍茫。脚下云海翻腾,气象万千,杜甫“会当凌绝顶,一览众山小”的诗句自然而然地涌上心头。然而,在这“天堂佛国”的顶点,感受到的不仅是征服高度的豪情,更有一种融入天地的澄明的敬畏。峨眉山之所以被誉为“天堂佛国”,绝不仅仅因为它拥有如处仙境般的云海、日出、佛光、圣灯等奇幻自然景观,更在于千百年来,它作为佛教的代表所承载的深厚文化底蕴。此时此刻,心中也不禁咏出了一首小诗:

穷力登金顶,云开见圣颜。

佛光辉泰宇,瑞气满坤干。

雷洞烟岚起,桫椤鹃海澜。

西南擎空柱,华夏大神坛。

暮色四合,云海被夕阳染上了瑰丽的玫瑰金与梦幻的紫罗兰色,如同巨大的织锦铺展在天地之间。踏上归程,回首凝望金顶,十方普贤金像在渐浓的暮霭中愈显淡漠。下山的路,腿脚酸软沉重,但心却得到了极大慰籍。这一生总算完成了登峨眉的愿望,对此再也无憾了。同时,对佛家文化也有了一些新的理解。它作为一种精神意识,已在中国大地存在了两千多年,能延续下来,总有些可以让人接受的东西。国家花巨资修缮、保护寺庙、修建佛身,就是为了传承和弘扬中华优秀传统文化。现在又提出,弘扬优秀传统文化要“创造性转化,创新性发展”。“要积极引导宗教同中华优秀传统文化相融合、与社会主义社会相适应”。这种肯定和指引是何等地正确与切合实际。中国的佛教事业也必将会迎来新的春天。

山脚下的灯火次第亮起,星星点点。回望那高耸入云的金顶,已隐入深沉的暮色与未散的薄雾之中,只余下十方普贤金像的模糊身影。那“天堂佛国”的景象渐渐远去,但它所赐予的清凉与清静,却已深深烙入心田。

回到住地,仍心潮难平,又得《永遇乐·峨眉山》词一首:

霸峙西南,亿年耸傲,屏川雄远。

鬒黛遥妆,云鬘凝翠,秀岭峨 眉现 。

危崖陡峻,层峦叠嶂,峭壁立天云断。

椿坪雨、龙门飞瀑,十里异花争 绚。

经年盛事,轩辕问道,佛彩千秋辉灿。

太白神游,唐宗抒韵,大佛临江畔。

眉州苏轼,雪斋吟峨,洪武封师鸣赞。

登金顶、俯瞰锦绣,壮怀慨叹!

(写于2025年6月8日泉城济南)

作者简介,二月梅,山东邹城人,研究生学历,山东诗词学会会员,中华诗词学会会员。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

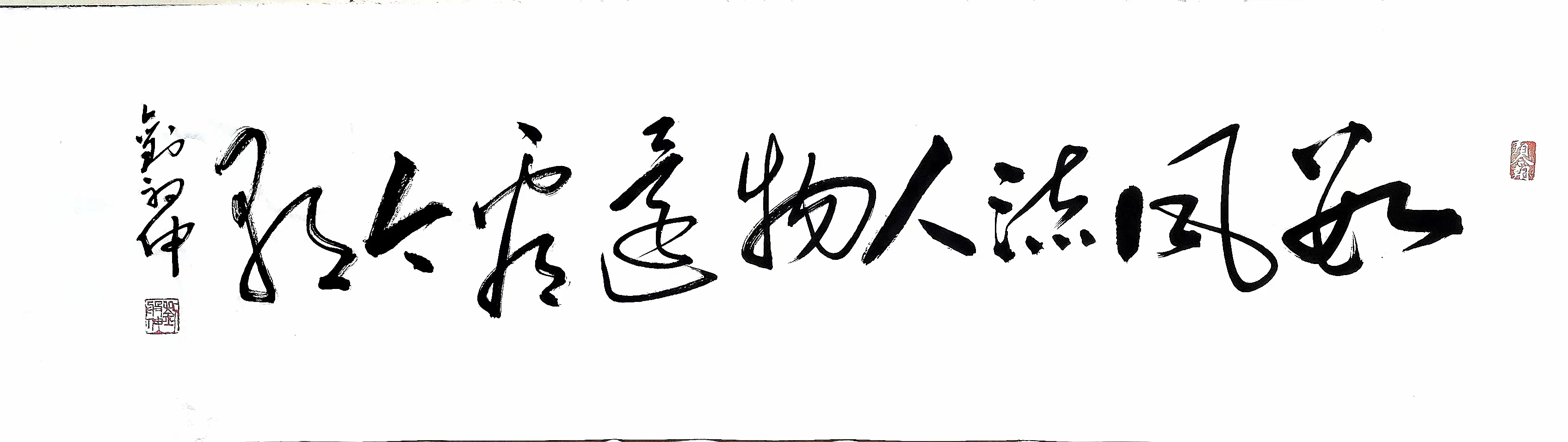

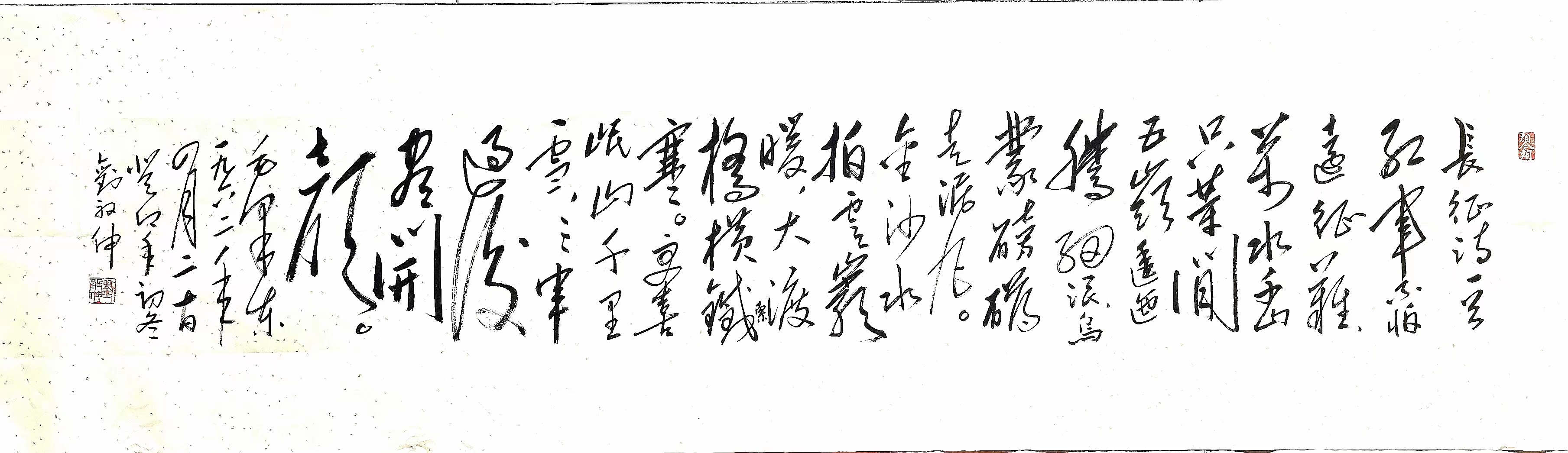

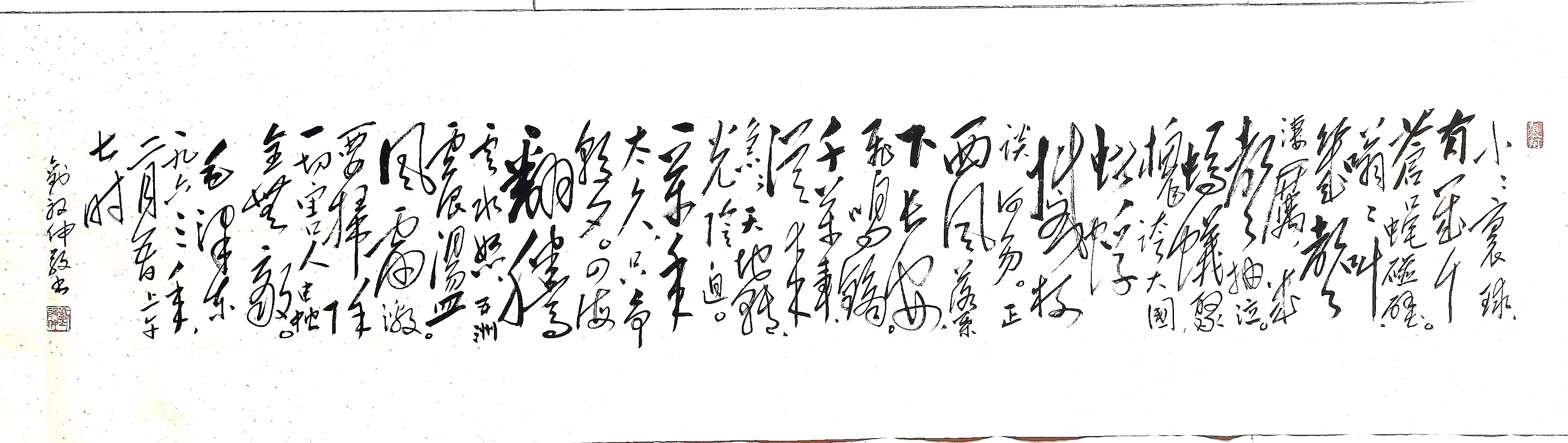

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版