书,伴我一生

吴熙禄

我自1956年秋不满9岁上学,开始与书结缘,至今已近七十年。如果说有什么物件在大部分时光中与我朝夕相伴的话,那就是书了!

小学时期的念课文与其说是“读书”,不如说是在“卡卡巴巴”地在认字。反复扒瞧,一个学期下来,“语文”课本的页角,被我翻成了向上反卷的层层“纸花”。

那时候学校没有什么辅导材料,操场西侧的“雪蓑碑”(之玄又玄碑)的刻字,“抗日阵亡烈士纪念碑”的碑文,就成了我等小学生的“课外读物”。

本来六年级毕业升初中,进入更高的学校读书,是我的热望,然而因为家境贫寒,虽然以高分录取,却不得不放弃升学机会在家务农。到手的读书机会被剥夺,为此我的精神恍惚接近半年。失学,是我心灵的第一块伤疤!

贫困,中止了升学,但是中止不了我已经养成的读书嗜好。为此,我经常借本村中学生的课本读。自此开始了我的业余读书生涯。通过借阅,除高年级课文外,我还先后读了《岳飞传》《封神演义》《西游记》《水浒传》《林海雪原》《烈火金刚》《苦菜花》《迎春花》《红旗谱》等小说。

这个期间的读书,吸引我的,自然是书中的精彩故事,但阅读中的潜移默化,使我不自觉地接受了中华传统文化和红色文化的熏陶,无意之中进入性格塑造的时期。岳飞的精忠报国,梁山好汉的行侠仗义,中国共产党领导下军民的英勇牺牲精神,逐渐进驻我的心灵园地。润物无声。读书悄悄为我的人生奠基。

这期间,我有幸看到了一本《人民文学》。此中的“续一把蒙山柴炉火更旺,添一瓢沂河水情深意长”的名句,至今铭记。自此,我读书从猎奇故事情节,崇尚忠孝节义内容,开始有了名句欣赏的美学感受。

参军入伍后,重点是学习毛主席著作。连队每天早晨的“天天读”,以学习毛主席语录和“老三篇”为主,正能量满满。部队的读书生活是我接受红色文化、树立正确人生观的重要阶段。坚定的红色信仰,就是锻铸于当兵时期。

此后转入地方,通过继续阅读革命导师的著作,使我逐步接受了人类最先进的思想武器——辩证唯物主义和历史唯物主义,“存在决定意识,意识反作用于存在”的人类最高智慧,给了我了解自然和人类社会的钥匙,从而升华了我的精神境界。

就阅读内容和目的来说,不同的年龄段有所不同。拿我来说,成人后到退休前,读书总体上是为了认识世界,志在有所作为,有益于本职的书读得多一些,譬如在任政治教师时,注重政治、经济、哲学理论的研读;到了晚年,读书则是为了认识自己,寻求超脱自我,有关“修行”的书关注的多一些。在这方面,毛主席“全心全意为人民服务”的思想,与佛家“无我”的释义有相通的地方。所以当下我常看的就是回忆伟人奉献精神的书籍和佛、道、墨等各家健全人格的论述,争取在更高的维度上,通透人生。现已初见成效。

从阅读方式来说,我在不同的年龄段也有不同。从青少年时期不大走心地念书,到中年后的认真阅读,再到老年后的重点标注、写心得笔记,并对重要文章进行研读,人生读书经历了由浅入深、去伪存真、领会精神实质的过程。真正做到“开卷有益”。

书山有路勤为径。七十载攀登“书山”,虽远未达到峰顶,但也是一路风光,开卷招手古今过客,翻书放眼全球风云!缘此打造的心灵家园足以充实内心、快乐人生!

回首本人的读书经历,感慨颇多。

完小毕业后,作为家里的老大,我白天除了上山拾柴,就是田间务农,读书只能在回家吃饭的前后和晚上睡觉前。因为点灯熬油,时常招来奶奶的呵斥。雨雪天气在家歇着,那是我难得的读书机会。然夏天须忍受蚊虫叮咬,冬季则防手脚冻伤。后来到村林业队当了护林员,每天兜里装本书,总算增添了读书机会。

退伍就业成家后,家又在农村,工务、农务、家务、社会事务叠加,扶老携幼,谋生之余的“挤读”滋味,可想而知。之间加上党校培训和参加自学考试,一个时期,那看书就成了我的中心任务。单位的图书室、阅览室,书店和书摊,我是常客。职工宿舍的床头,家乡的地头,即便是在照顾双亲的病床前,都是我的读书领地。在家乡,广阔的田野中,发现有一个在地头看书的,那就是我。在老少爷们的眼中,有“不同凡俗”的高看,亦有“不务正业”的差评。

我读书的痴迷程度,说出来别人可能不信。一年冬天,我在炭炉旁看书时,爱人让我递给她在火炉旁的扫把,由于自己沉浸于书中,不走心地把尚有余热的炉钩子递了过去,随口说“给你”,爱人也没回头看,手背后一抓,烫的惊叫一声,我这才从书中“醒来”!还有一次,爱人不在家,我拾掇好锅馏馒头,然开液化气罐阀门点火后,就读书去了,全然忘记馏馒头的事。糊味惊醒了我,急忙跑去厨房停火,结果馒头成了焦炭!那个乌黑变形的铝锅,也成了我的“罪证”。现在看起书来依然如此,以至于老伴警告我,她不在家不让我起火。

缘于此,没少落埋怨,自己亦有后怕。可我为什么对书还是一往情深?因为读书不光当时充实内心、享受阅读的乐趣,更重要的是开阔了眼界,增长了见识,提高了工作能力,从中受益。记得当年我的写作水平通过报纸有了点知名度,所以不管是工种改变,还是单位调动,都有几个科室和几家单位要我。鉴于人事调动的难度,不少人好生羡慕:“小吴,你的书没白读!”这些固然不值得炫耀,但我的某个环节上的通达毕竟源于读书!这也成了我教育孩子“凭本事吃饭”的“资本”!

尤其是作为早年向往,我实现了从读书到写书的目标:除了当年作为部队和企业的通讯员,有不少文章在军区、省级、企业的报纸和有关刊物书籍发表外,退休后几十年,相继写了九本书,此中有三本正式出版,其中两本发行全国,被省地县八家图书、方志、档案馆收藏;有两本作为“莱芜市地方志研究丛书”内部交流,其中的一本走上了银幕。另外还有数百篇文章在网上和报纸上发表,拥有众多读者。也是基于对我作品的认可吧,近年我被《中国企业档案》杂志编辑部聘为“审读”,先不说我能否胜任此职,仅就阅读各个栏目的内容,便使我了解了若干陌生的行业,眼界大开!

看到自己的作品跻身国家图书行列,并受到好评,本人自然欣慰,然已通过读书初步开悟的我,自我评价标准早已更新,看重的已不是自己的作品,而是读书、创作过程中的享受,“文化养生”的成果。这不是自我陶醉,书中正能量的激励和名句的意象感染,有益于读者身心健康,已被生命科学研究所证实。

当我这个近八十岁的老人,屡屡被误认为七十来岁时,宋真宗《励学篇》中的名句“书中自有颜如玉”,在我的体味中有了新解——“读书能使人年轻”!

2025年4月于莱钢金鼎花园南区(今汶河社区)

作者简介:吴熙禄,网名“棋山风景”。1947年12月生。籍贯济南市钢城区里辛镇(原棋山管委)圈里村。1965年参军。退伍后,先后就职于莱芜铁矿、莱钢安装工程处、莱钢职教中心。当过矿工、宣传干事、政治教师。论文《论自学》获1986年度省电大“优秀论文三等奖”。论文《违背客观规律质疑》收入1990年度山东大学出版社出版的图书《改革与建设的哲学》。1990年获“山东省职工教育优秀教师”称号。1997年10月退休后,从事家族、地方文化和革命传统文化的发掘和研究工作。2020年被聘为《济南市吴伯箫研究会》顾问。现为《中国企业档案》杂志审读。之间曾在报刊、网络平台发表文章百余篇。出版内部读物《汶水流情》《雁过留声》《玉壶冰心》《荣河纪行》《门槛记》《荣河遗爱》等。正式出版历史小说《大明清官吴来朝》《古槐幽梦》和散文集《天光云影》。其中大部分作品分别被山东省图书馆、山东省方志馆、南京市图书馆、济南市档案馆、莱芜区档案馆、钢城区档案馆、钢城区图书馆、莱钢档案馆等收藏。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

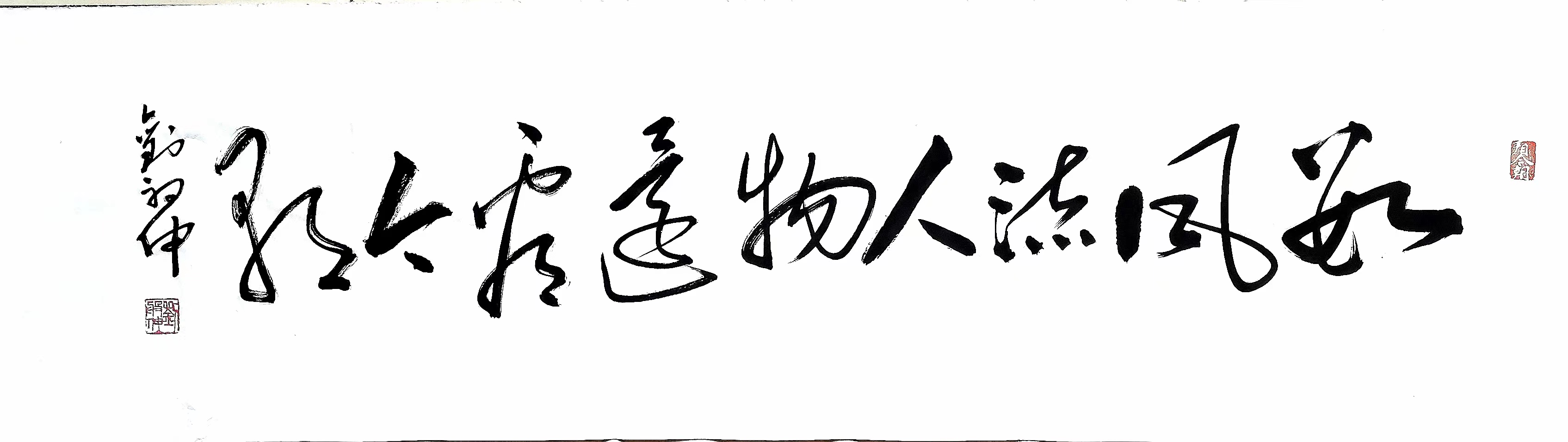

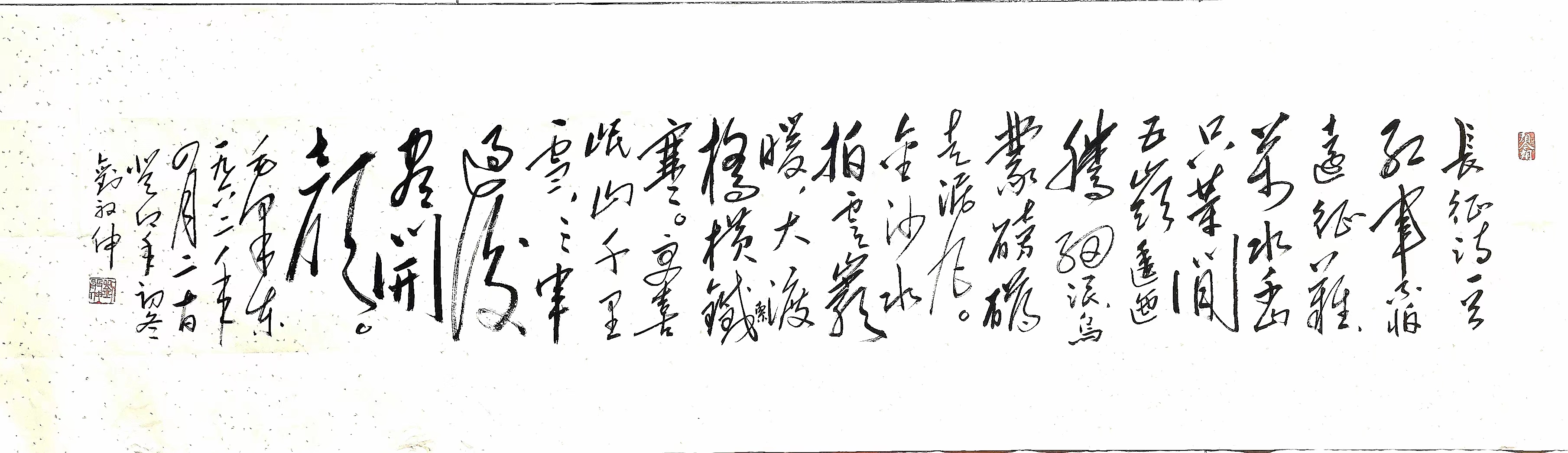

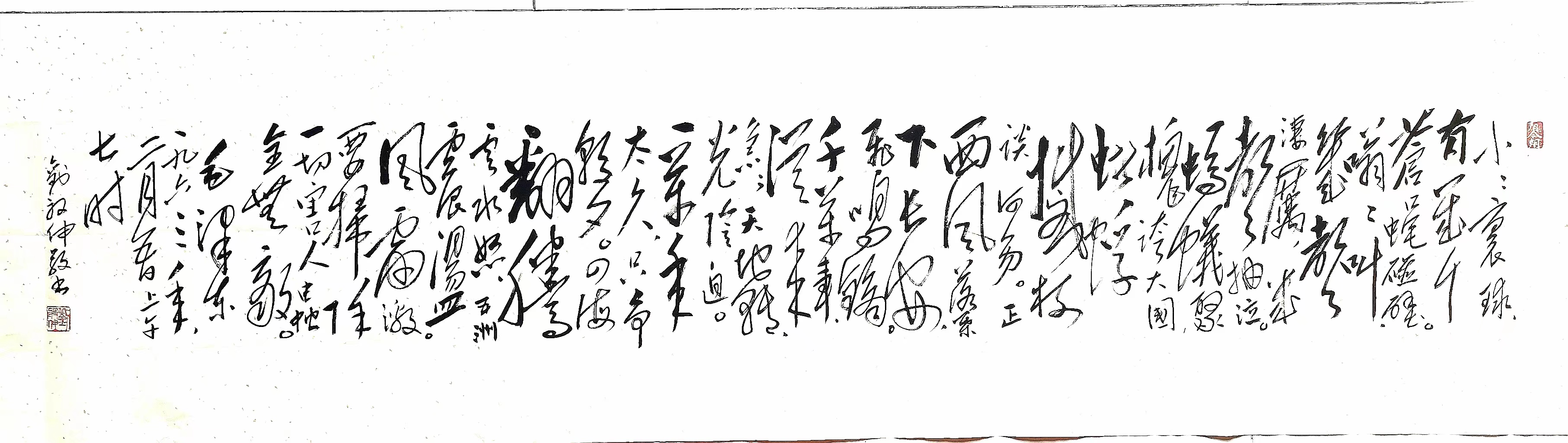

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版