精华热点

精华热点

宜阳地处秦岭山脉东段,河洛腹地,是先秦乃至隋唐关中通向中原的咽喉要道。其境内熊耳障其南,秦山屏其北,洛水贯其中,山峦连绵,丘陵起伏,残塬沟壑,纵横交错,自古就是兵家的必争之地。魏晋至南北朝时期,缘于兵燹战乱,社会动荡,地主豪强利用复杂险要的地势,构筑坞壁,组织武装,以求防御自保。仅就宜阳而言,其境内已知的坞壁就有云中坞、张白坞、一泉坞等,其中最为亮眼的当属一泉坞。因其坞在后来的历史进程中,长期成了州、郡、县地方衙署的治所,故为人们所瞩目。

一、魏晋杜氏与一合坞

一泉坞,是洛水流域重要的坞壁,在不同的历史时期,有不同名称和叫法。建坞之初以“一合”“一全”为名,西晋乃至十六国时期,由于“全”“泉”同音,再加之坞的北、东为金线溪涧,形成了一道天然的护城河,故又有了“一泉”“乙泉”之名。缘于“全”“金”字形相似,有文献将“全”误写为“金”,故又出现了“一金坞”,其坞北、东的溪水又有了“金线溪”的称谓。到了南北朝时期,源于“一金坞”“金线水”之名,“金坞城”的称谓应运而生。

一合坞的创坞者杜恕(197—252),字务伯,三国时期曹魏京兆杜陵(今陕西西安)人。他是曹魏著名将领杜畿之子,西晋军事家、经学家杜预之父。杜恕在曹丕统治时期,长期不仕,直到魏明帝曹叡太和二年(228),才出仕担任散骑侍郎,数月后转补黄门侍郎,时年31岁。在任期间,杜恕在朝中不结朋党,专心公事,每有政事得失,皆据引纲纪来说理,因此而得到侍中辛毗(曹魏大臣)器重。太和三年(229),杜恕因弹劾魏宗室曹璠,得罪了大将军曹真(曹璠之兄)。后被迫离开京师,外派任职,出任弘农(治今河南灵宝函谷关城)太守,时宜阳县隶属于弘农郡管辖。据《三国志·魏志·杜恕传》记载:“恕在朝八年,其论议亢直,皆此类也。出为弘农太守,数岁转赵相,以疾去官。”如若太和二年(228)出仕,那么,由“在朝八年而推”,出任弘农太守时间当在魏明帝青龙四年(236),时年杜恕39岁。再由“恕遂去京师,营宜阳一泉坞”(《杜氏新书》)而推,杜恕出任弘农太守的年份,也是筑坞的年份,如此算来,一合坞距今已有1874年的历史。坞成,杜恕遂将一家老少安置于坞内。如此来说,一合坞曾经是杜恕、杜预的家了。随后,杜恕转任赵国曹干辅相。赵国者,为曹操第二十五子曹干的封地。未几,又以疾去官,赋闲于一合坞内。魏明帝曹睿去世后,司马懿掌权辅政,许多人为他上书,又缘于他与司马懿的亲家关系,由是征召担任河东太守、幽州刺史、加建威将军、使持节、护乌丸校尉等职。在任乌丸校尉间,有鲜卑大人不经关塞,带领数十骑兵直奔州府,据此,杜恕斩杀了一个鲜卑骑兵,未有上报。当时征北将军程喜驻兵于蓟(今北京),以此弹劾杜恕。杜恕被送廷尉,判处死刑,时年52岁。但就事而论,其罪不至于死。时曹爽掌权,缘杜恕与其叔父曹璠之隙,故陷害报复,审判为死,实际上也是曹氏集团与司马氏集团相互攻讦的矛盾体现。嘉平元年(249),司马懿通过“高平陵之变”,废黜了曹爽,杜恕也因此免死发配于章武郡。嘉平四年(252),杜恕在章武逝世。

杜恕之父杜畿(163—224),字伯侯,东汉末及三国曹魏时著名官吏和军事将领。历官郡功曹、郑县令,曾任河东太守16年。杜畿宽惠爱民,善于断案。并参与了对高干、张晟(即张白骑)、卫固、范先的平叛,曹操任命他为司空司直,调任护羌校尉,使持节领西平太守。曹丕受禅登基后,封杜畿为丰乐亭侯,官至尚书仆射。后在陶河(黄河古渡口,位于今河南孟州南、孟津东北)试航时遇上大风沉没,杜畿淹死,时年62岁。曹丕为之涕泣曰:“昔冥勤其官而水死,稷勤百谷而山死。故尚书仆射杜畿,於孟津试船,遂至覆没,忠之至也。朕甚愍焉。”

杜恕与宜阳渊源颇深,不但将一家老少安置于一合坞内,而且在其谢世后与父亲杜畿共同葬于了宜阳这方热土。杜畿、杜恕墓位于宜阳城西20里的洛水北岸柳泉镇元村村北、花庄村东,当地人称之为“二杜墓”。对于此墓,光绪《宜阳县志》卷之二曾引用明代嘉靖三十四年(1555)李濂纂修的《河南通志》内容,如是记载:“李濂《通志》:‘墓在县西二十里,杜畿仕尚书左仆射,杜恕为幽州刺史,具葬于此。’今花庄村去城二十里,村东有两大冢,南冢正圆,北冢形如马鞍。”实地考察,南冢早已消失不存,仅存北冢。缘于此故,在近年地方文献编纂过程中,将北冢马鞍形墓冢误为两冢并列,并记述成“二杜兄弟墓”。其实不然,历史上的杜畿、杜恕实为父子关系,前文已经论述。若以方位论其尊卑,其北冢形如马鞍者或为尚书左仆射杜畿墓,这与他一生追随曹魏,带兵打仗的马上生涯一致。其南冢正圆者或为幽州刺史杜恕墓,因他曾是一位学者型官僚,曾著有《体论》《兴性论》等篇章传世,圆形墓冢与墓主人的生活阅历相符。

二、一合坞地理位置考辨

一合坞遗址究竟处于宜阳县境何地?大体有两种观点:一种认为在宜阳县三乡镇的北塬,一种认为在宜阳韩城镇福昌村的北塬。为了准确无误地对一合坞遗址进行辨析确定,首先要从北魏郦道元的《水经注》入手,以从中求得准确的答案。

《水经注》卷十五是洛水、伊水、瀍水、涧水及其支流记述的专卷。在记述洛水时,其体例是由西往东的顺序展开。洛水由洛宁进入宜阳境内后,对洛河北岸的记述先从位于三乡的连昌河开始。《水经注》如是写道:“洛水又东,有昌涧水注之,水出西北宜阳山,而东南流,经宜阳故郡南,旧阳市邑也,故洛阳都典农治,此后改为郡。其水又南注于洛。”文中的“昌涧水”,即今日的三乡连昌河,其上游至今仍名昌水,亦称刀环川。“宜阳山”是北魏以前对洛宁东部及宜阳境内洛河两岸山脉的称谓,源自古属宜阳地而名。“宜阳故郡”,依据文中所述,即当今三乡镇小寨,此乃古三乡所在,其周围至今仍有“城壕”地名的存在。至于三乡何时成为宜阳郡治,还要从曹魏时期的屯田制度说起。东汉建安元年(196),曹操兴办屯田,曾在三乡设立洛阳都典农衙署,掌管屯田区域内的农业生产、民政和田租等,各郡国不得干预其事务。到了曹魏末期的咸熙二年(265),朝廷宣布“罢屯田官,以均政役,诸典农皆为太守,都尉皆为令长”(《三国志·魏志·陈留王纪》)。“洛阳都典农”就此转换成了宜阳郡,三乡就势成了宜阳郡的治所。《水经注》明确告知宜阳郡治就位于“旧阳市邑”。自古以山南水北为阳,反之为阴。因市邑处于洛水北岸,故以“阳”称之。“市邑”即市镇的意思。汉王符《潜夫论·浮侈》:“天下百郡千县,市邑万数。”由此可知,“阳市邑”属于汉代产物,三乡的前身即是汉代的阳市邑。西晋建立不久,宜阳郡建制即废,到了北魏郦氏注《水经》时,这就有了“宜阳故郡”的说辞。正是缘于阳市邑、宜阳故郡之故,《大清一统志·河南府二》将其载记为“阳市城”,这与至今仍名“城壕”地名以及古城建的标志建筑“魁星楼”相吻合,由此说三乡确实是一座古老的城堡。

《水经注》记述完连昌河,按序东行,进而记述宜阳一合坞及其周围的环境情况。《水经注》如是记载:“洛水又东,径一合坞南,城在川北原上,高二十丈,南、北、东三箱天险峭绝,惟筑西面即为固,一合之名,起于是矣。刘曜之将攻河南也,晋将军魏该奔于此,故于父邑也。”在这段文字中,点明了一合坞处于洛河北岸的北塬,东、北、南峭绝,唯筑西面,一合即固,天险自成,易守难攻,“一合”“一全”之名即源于此,这是坞名的最早名称。《水经注》还告诉读者一个信息,一合坞的前身即古时于父邑,至于于父邑的历史背景,由于资料匮乏,不得而知。

《水经注》记述完一合坞后,按照从西往东的记述体例,理应记述福昌东的支流情况。然郦氏却笔锋一转,却转向了三乡西边的杜阳溪。《水经注》写道:“洛水又东合杜阳涧水,水出西北杜阳溪,东南径一合坞,东与盘谷水合,乱流东南入洛。”杜阳溪,又名大宋川、锦阳川,位于宜阳西界三乡镇可乐湾村西。“盘谷水”即可乐湾村东沟水,沟内有泛水泉。“乱流”者即可乐湾村与三乡西村交界的竹阁寺泉水。正是由于《水经注》脱离了原有记述体例,再加上在记述过程中,又出现了“东南径一合坞”的文字,明显与前文记述自相矛盾,这就为读者造成了诸多疑惑。故在清代乾隆年间纂修的《河南府志》时,纂者对《水经注》不加甄别和实地勘察,直接引用(杜阳涧水)“东南径一合坞”的论述。此志卷之十三《山川志七》“刀环川”目下这样写道:“按:刀环川在宜阳三乡镇东入洛,三乡乃三箱之讹。《水经注》谓‘一合坞,三箱峭绝’,是坞在镇西北高原上,坞西有竹阁寺水,坞南又有两小水乱流入洛。”将一合坞遗址记载于三乡镇北的汉山之塬。然登汉山之巅勘察,东、南之向虽为绝岩峭壁,其北则地势相对平坦,无“峭绝”之势,与郦氏描述的一合坞地势显然不符,“三乡”一名源于“三箱”的说法自然不能成立。至于“三乡”地名的起因,笔者认为,在古代的三乡,其北向由于汉山阻道,难通车驾,唯筑东、西、南三门,车驾可达三个不同方向的乡间,故名三乡,或曰三向。从至今仍存“三门口”的地名中,足以佐证“三乡”地名的成因。

为了查找一合坞遗址的具体位置,笔者查阅了成书于唐宪宗元和八年(813)李吉甫编撰的《元和郡县图志》卷五,在福昌县目下,有“今县城,即魏一合坞城,东、南、北天险峭绝,后周置重兵于此,以备高齐”的记载。此志成书于唐宪宗元和年间,唐代的福昌县城即今宜阳韩城镇福昌村,由“今县城”而知,此村即曹魏时期一合坞遗址所在。对此,唐代杜佑编撰的《通典》卷一百七十六、清初顾祖禹编撰的《读史方舆纪要》卷四十八、乾隆版《河南府志》卷五十七《古迹志·都邑三》等文献,均将一合坞遗址指向了该村。

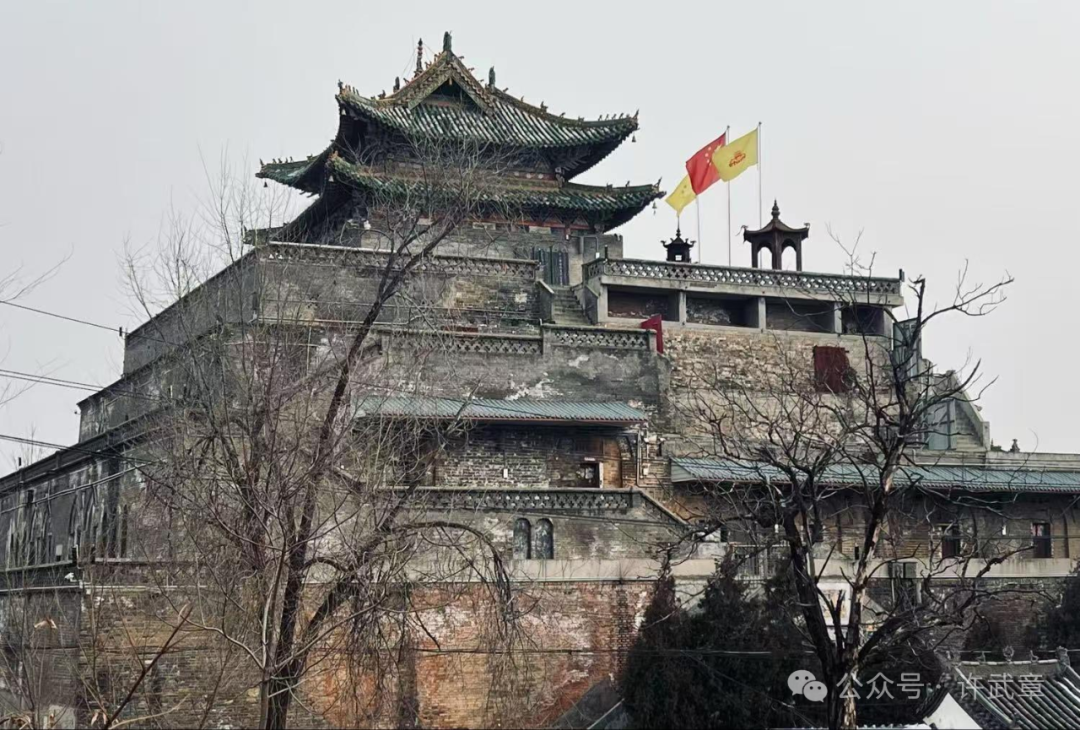

2020年5月31日,与文友梁君宗学、赵君自芳、王君然,对韩城镇福昌村一合坞遗址进行了实地考察。一合坞遗址位于福昌村北高塬上的一片开阔之地。其南为陡峭悬壁,福昌阁屹立于西南垂崖。一合坞的北、东为金线溪。金线溪发源于洛宁河底镇城村东沟,东南流经范店、阡陌岭、马朝沟等村,至福昌后沟折而南向,穿仁厚村西南入洛。正是金线溪的长年累月的冲刷,致使北、东形成了沟壑涧谷,溪水与峭壁的有机结合,成了一道天然的防御屏障。其西相对平坦,可通坞外。若遇战事或匪患,于西部构筑工事,派兵把守,即可安全。一合坞北、东、南三面峭绝的地理形势,与郦氏的描写相吻合。在一合坞东部,至今仍遗留有“牢坑”地名,相传为古代监狱所在。在牢坑东,即为神垕古寨。在东、北悬崖峭壁的边沿处,裸露可见诸多灰坑,形不规则,单体灰坑目视直径1米有余,深约50厘米。笔者认为,此灰坑乃守夜将士照明取暖所遗留。

通过以上分析,可以肯定地说“福昌故城”即一合坞遗址,而非三乡北塬。正是由于得天独厚的天险优势和杜氏的早期开发,才有了后世福昌城的延续发展,奠定了数百年间福昌作为县治的历史地位。

三、一泉坞改旗易主

杜恕从曹魏太和年间修筑一合坞,历经杜预、杜尹三代经营,最终被晋将魏该取代,魏该成了新的坞主。据《晋书·魏该传》:“时杜预子尹为弘农太守,屯宜阳界一泉坞。”由此而知,西晋时“一合”“一全”坞名,已经演变成了“一泉”。对于这段改旗易主的历史背景,还要从西晋的“八王之乱”说起。

西晋太熙元年(290),晋武帝司马炎病逝。司马衷继承皇位,是为晋惠帝。因其行为痴呆,无力处理朝政,致使皇后贾南风干政弄权,引发了西晋统治集团内部间的战乱。战乱参与者主要有汝南王司马亮、楚王司马玮、赵王司马伦、齐王司马冏、长沙王司马乂、成都王司马颖、河间王司马颙、东海王司马越八王。时间从西晋元康元年(291)皇后贾南风谋杀太傅杨骏为开端,至西晋永兴三年(306)东海王司马越执掌朝权为终结,历时16年,史称“八王之乱”。这次战乱不仅对西晋王朝的统治给予了沉重打击,同时也拉开了“五胡乱华”的序幕。

正当西晋统治集团内部间厮杀之际,巴氐族首领李雄于永兴元年(304)在成都称王,两年后称帝,国号为成,史称成汉。匈奴贵族刘渊也于该年在离石(今属山西)起兵。永嘉二年(308),刘渊在左国城称帝,史称汉赵(亦称前赵)。

西晋永嘉四年(310),刘渊病逝,其第四子刘聪继位。三个月后,派刘曜、石勒、王弥和其子刘粲,合兵攻打西晋都城洛阳。永嘉五年(311)六月,刘曜、呼延晏等带领匈奴兵攻陷洛阳,纵兵烧杀抢掠,戮杀宗室、官员、士民3万余人,洛阳城几为灰烬。晋怀帝司马炽也在逃亡长安途中被俘,羁押平阳(今山西临汾境),史称“永嘉之乱”。

刘曜攻打洛阳时,魏该随西晋扬威将军、平阳太守魏浚共赴国难,魏浚屯兵于洛阳(今汉魏故城)东、洛水北岸的石梁坞(今洛阳汉魏故城东、洛水北岸),派遣族侄魏该领兵守金镛城(今孟津平乐镇翟泉村东北角),故魏该避免其害。刘曜引兵撤离后,魏浚收集残部,继续抗敌。永嘉六年(312)二月,被俘的晋怀帝司马炽,被刘聪毒杀。次年四月,西晋旧臣拥立司马邺在长安继位,是为晋愍帝。大将军刘琨秉承愍帝旨意,拜魏浚为河南尹。当时太尉荀藩,建行台于密县(今属河南),魏浚参与荀藩谋划军事,荀藩对其才能甚为赏识。刘曜攻陷洛阳城后,被刘聪封为相国,都督汉国一切军事。

据《十六国春秋》卷二《前赵录二》记载:嘉平三年(313)十二月,刘曜忌魏浚深得人心,遂率军围魏浚于石梁坞。兖州刺史刘寅、河内太守郭默遣军来救。刘曜分兵在黄河北岸设伏,阻击并打败了寅、默的部队,将刘寅、郭默的骑兵尽数俘虏。此时的魏浚乘夜逃走,被刘曜俘获后杀害。魏浚部归属魏该统帅,西晋太尉荀藩任魏该为武威将军,继续征讨刘曜。当时,杜尹(一名杜洵)为西晋弘农太守,屯兵驻守一泉坞。杜尹,名洵,字世甫,杜预幼子,晚唐诗人杜牧之先祖。一泉坞由于多次遭受刘曜兵马围攻抢掠,杜尹便邀魏该共同抵御。魏该派遣部将马瞻,率领300人马前来协防。马瞻趁一合坞疏于防备,于当夜便袭杀了杜尹,迎接魏该进驻一泉坞,自为坞主。坞人恐惧,全部顺服。若以魏明帝青龙四年(236)为杜恕的建坞时间,至永嘉七年(313)魏该取代,杜氏经营一合坞历三代77年。

魏该进驻一泉坞后,与李矩(任都督司州军事、司州刺史)、郭默结为联盟,共同抗击刘曜。荀藩随即任命魏该为威武将军,统领一合坞西边的雍州、凉州流民,组成军队,征讨刘曜。晋元帝司马睿当时在朝中任丞相,秉承愍帝旨意,加魏该为冠军将军,河东太守,督护河东、河南、平阳三郡。后由于魏该军马缺衣少食,官兵疲惫,刘曜又天天前来侵扰,魏该欲率师南下,坞众不从,只得单骑离坞至南阳。魏该离开一泉坞后,马瞻却带领坞众投降了刘曜。刘曜对民征发既苦,马瞻又骄横暴虐,坞众密请魏该北上,共诛马瞻。其后,魏该率坞众南迁新野(今属河南)。据清代顾祖禹的《读史方舆纪要》卷四十八《河南三》记载:“大兴初,该始自宜阳率众南迁新野。”由此而知,魏该迁新野的时间东晋大兴元年(318)。此年二月,晋愍帝在长安遇害,标志着西晋的结束。三月,司马睿在健康(今南京)称帝建元,标志着东晋的开始。七月,汉帝刘聪病逝,太子刘粲继位。刘曜闻“平阳之变”,率军回讨。十月,刘曜在赤壁(今山西河津西北)称帝,改国号“汉”为“赵”,史称“前赵”,并于次年四月迁都长安。在这动荡乱局中,魏该撤离一泉坞,南下新野,被晋元帝司马睿任魏该为顺阳(治今湖北老河口西北)太守,又踏上了东晋集团的南征北战征途。咸和三年(328),魏该带病率兵援助晋成帝时,不幸病卒于道上。

魏该者,济北东阿(今山东阳谷东北阿城镇)人,又名亥。侨居京兆阴般(今陕西临潼东北),为魏浚族子(同族侄子)。

四、慕容垂乙泉戍遭追杀

当阅读《晋书》《河南府志》以及宜阳旧志等历史文献时,对一泉坞有如下记载:“太和四年(369),燕慕容垂奔秦,乙泉戍主吴归追之,至阌乡是也。”慕容垂(326~396),字道明,本名慕容霸,是前燕文明帝慕容皝第五子,后燕开国之君。为何慕容垂遭受吴归的追击,为了准确理解这段史实,就要从魏该率众撤离一泉坞后,中原地区的政区变化情况说起。

汉赵平阳政变之后,大将军石勒正式与刘曜决裂。东晋大兴二年(319)十一月,石勒在襄国(今河北邢台境内)正式即赵王位,史称“后赵”,前赵由此失去了大片的关东土地。此后,前、后赵间相互攻伐。咸和三年(328)十二月,前、后赵的洛阳之战,刘曜被俘。咸和四年(329),刘曜被害,后赵人马从洛阳挥师入关。九月,在上邽活捉前赵后主刘熙等文武百官3000多人,前赵灭亡。永和五年(349)正月,后赵石虎称帝,四月病死,后赵宗室内讧。先是太子石世继位,五月石遵废石世,篡夺帝位,后处死石世。石遵上位,时氐人苻洪镇守关中,冉闵献计石遵,防堵苻洪坐大。石遵听从了冉闵的进言,解除苻洪的都督一职。苻洪对此感到愤怒,回到枋头(今河南浚县)后,便派使者向东晋投降。十一月,冉闵帅军入宫,弑杀石遵,拥立石鉴为帝。永和六年(350)正月,冉闵改国号为卫,改元青龙。当月,东晋朝廷授苻洪为大都督、大将军、大单于、三秦王。不久,为石虎旧将麻秋毒杀,苻健代统其众。此年闰二月,冉闵废杀石鉴,自立为帝。石祗得知石鉴已死,便在襄国城称帝。永和七年(351)正月,苻健建立前秦政权,国号秦,定都长安,史称前秦。当年四月,冉闵与石祗两军对战,降将刘显取石祗首级,送至邺城冉闵,后赵就此灭亡。到了“晋永和十年(354),秦苻健以赵俱为洛州刺史,镇宜阳”(《大清一统志·河南府二》)。永和十一年(355)六月,苻健病逝,太子苻生继位。升平元年(357),苻健之侄苻坚发动政变,囚禁苻生后并遣使将其杀害,苻坚登上了前秦皇座。苻坚登基后,将洛州刺史治所由宜阳迁往陕州(治今河南三门峡),灭燕后又移镇丰阳(治今陕西山阳)。如此算来,洛州治所在宜阳驻扎了三个年头。

就在中原打得不可开交的时候,鲜卑族慕容氏在东北异军突起。西晋灭亡后,慕容嵬以大棘城(辽宁义县西北)为中心,据辽水领域,接受东晋封爵。东晋咸康三年(337),慕容皝自称燕王,史称“前燕”。咸康八年(342),迁都龙城(今辽宁朝阳)。前燕东破高句丽,攻灭鲜卑宇文部。东晋永和四年(348)慕容皝死,其子慕容儁继位。永和五年(349),前燕南攻后赵,夺得幽州,迁都于蓟(今北京西南)。永和八年(352)击败冉闵,占领河北。随后,慕容儁抛弃东晋旗号,自称皇帝。升平四年(360)正月,慕容儁病死,其子慕容继位。兴宁三年(365),前燕攻克洛阳,从东晋手中获得了中原控制权,设戍驻守一泉坞,以防备前秦。此时的一泉坞,又有了“乙泉戍”的名称。对于此,《河南府志》《卷五十七·古迹志·都邑三》和宜阳旧志均有记载:(一泉坞)“又名乙泉戍,慕容时戍此,以备秦晋。”“戍”相当于现如今的军营,戍主隶属于带将军衔的地方守将。到了东晋升平元年(357),前燕迁都邺城(今河北临漳西南)。

慕容在位期间,以慕容恪为太宰,参辅朝政。太和四年(369)四月,东晋桓温发动了进攻前燕的战争,令慕容及慕容评十分恐惧。至秋,慕容垂在枋头(今河南浚县)大败桓温,威名大震。对枋头之战的胜利,慕容评又忌又恨,再加之慕容垂与可足浑太后素有怨隙,于是两股力量联合,开始实施陷害谋杀慕容垂。十一月,慕容垂得知消息,借打猎为名,带领夫人段氏、儿子慕容令、慕容宝、慕容农、慕容隆、侄儿慕容楷、舅舅兰建、郎中令高弼全等逃出邺城。当逃至西南的河阳(今河南孟州)时,被把守渡口的官吏阻拦,慕容垂杀掉渡口官吏,渡过黄河直奔洛阳。再沿洛河北岸逃奔前秦(治今西安)。当行至乙泉戍时,被前燕守兵发觉,戍主吴归带兵尾追,一直追至阌乡(河南省最西县份,1958年撤销建制,与灵宝市合并)。其长子慕容令将吴归击退,一干人顺利进入前秦境域。苻坚早有灭前燕之心,因忌惮慕容垂而迟迟没有行动。得知劲敌慕容垂前来投奔,非常高兴,亲自迎接,拜慕容垂为冠军将军,封宾徒侯。十二月,苻坚举兵讨伐前燕,前燕15万主力部队被王猛所率领的前秦军歼灭。太和五年(370)十月,前秦军包围邺城。十一月城破,慕容欲逃辽东龙城,中途被前秦军抓获,前燕灭亡,其版图并入前秦。其后,前秦又消灭了代、前凉等地方割据政权,逐渐统一了北方的黄河流域。

太元八年(383),慕容垂随苻坚参加了前秦与东晋的淝水(今安徽寿县一带)之战,最终以秦惨败而告终。淝水之战后,归附前秦鲜卑、羌部族纷纷离叛,北方再度陷入分裂状态。太元九年(384),慕容垂在荥阳(今属河南)自称“燕王”,建立后燕。次年,定都中山(今河北定州)。此时,还有慕容泓建立的西燕,羌人姚苌建立的后秦等。这些割据政权在后来的相互攻伐和政变更迭中,纷纷落马,北魏太武帝拓跋焘于太延五年(439),完成了北方的统一。而早于此的刘宋政权,也于永初元年(420)取代了东晋,南北朝对峙局面最终形成。

五、据金坞北周抗齐

北魏太武帝拓跋焘于太延五年(439)统一了北方之后,到了太和十七年(493),孝文帝拓跋宏将都城由平城(今山西大同)迁往洛阳。北魏永熙三年(534),北魏分裂为东魏和西魏,东魏迁都邺城,西魏迁都长安。东魏武定八年(550),高洋废东魏孝静帝,代东魏自立,北齐建立。西魏恭帝四年(557),恭帝禅位于宇文觉,北周建立,北魏宣告结束。在东、西魏与北齐、北周时,宜阳境域处在两国的边境之地,两国间争城略地的拉锯战时常发生,宜阳的政区版图也在彼消此长中时时变化。

到了天平四年(537)十一月,东魏督将是云宝,刺杀了所在的阳州刺史那椿,带领阳州军民投降西魏,东魏由此丢失了宜阳的西部地区。东魏将其剩余的宜阳东部设置为甘棠县,县治即今宜阳县城。这是宜阳历史上最为重要的一次分治,为后来延续数百年的寿安县、福昌县打了前哨。在东魏失去阳州后的兴和年间,将宜阳郡侨置于义州(治今河南卫辉西南),领宜阳、南渑池(治蠡城,今洛宁西)、金门(治今洛宁西、洛河南岸)三县169户686口遗民,以示故土建置未曾消失。东魏武定初年,被西魏占领的宜阳城重新被东魏军夺回。东、西魏在的拉锯战中,宜阳隶属无常。

到了北周、北齐对峙时期,北周则在金坞城,置以重兵,以抵御北齐。北周明帝武成二年(560),北周在金坞城设置宜阳县,将东魏的阳州改称熊州,与县治同城而治。对于此,《大清一统志·河南府二》如是记载:“后周明帝二年(560),于此(金坞城)置宜阳县,兼置熊州。”

周、齐在宜阳的对峙中,将乙泉戍称之为金坞城,金坞城名显然是从一金坞演化而来。明代弘治十二年(1499)《河南郡志》记载:“金坞城在宜阳县,魏之城,即古福昌也。城东、南、北三面峭绝天险,周驻重兵于此,以备高齐。韦孝宽曰:‘宜阳一城之地,两国争之。’即此。”《河南郡志》对金坞城的环境描写,与《水经注》对一合坞环境描述高度一致,明确界定古福昌即金坞城。对此,康熙版《宜阳县志》卷二《古迹》亦有记载,只不过将金坞城记述为“韩城东北”。余下记载与《河南郡志》相同。如若金坞城处于韩城东北,何来“城东、南、北三面峭绝天险”,明显有误。至于对“韦孝宽曰:‘宜阳一城之地,两国争之’”的理解,就要对发生于天和四年(569)至六年(571)周、齐的“宜阳—汾北”之战,进行梳理,才能加深理解。

天和四年(569)八月,北周的孔城(今伊川平等乡宋店村)防主能奔达被盗贼所杀,北齐将领独孤永业乘机出兵占领了孔城,这是点燃“宜阳—汾北”之战的导火索。此时,北周失去了对宜阳城的占领。九月,北周齐国公宇文宪和柱国李穆奉诏领兵赴宜阳,筑崇德等5座城池。十一月,宇文宪围困北齐边防重镇宜阳,切断宜阳的粮道补给。天和五年(570)正月,北齐太傅耶律光以步骑3万救宜阳,屡次大败北周军队,筑统关、丰化两城,粮道恢复,耶律光引兵退去。

周、齐争夺宜阳的战争,久而不决。勋州(今山西稷山南)刺史韦孝宽谓其下曰:“宜阳一城之地,不足损益,两国争之,劳师弥年,彼岂无智谋之士?若弃崤东,来图汾北,我必失地,今宜速于华谷及长秋筑城以杜其意。脱其先我,图之实难。”乃崐画地形,具陈其状。专横的司马护对使者曰:“韦公子孙虽多,数不满百,汾北筑城,遣谁守之!”事遂不行。果不出韦孝宽所料,北齐耶律光率步骑5万,于汾北筑华谷、龙门二城,与宇文宪、拓跋显敬相对峙,同时筑起南汾城进逼围困定阳。北周获悉,撤去宜阳之围来援救汾北,持续了一年的宜阳之围遂解。“宜阳一城之地,两国争之”的“一城”,弘治十二年(1499)纂修的《河南郡志》认为是指金坞城。这是因为北周时曾于金坞城设立宜阳县,在当时也有宜阳城之称。

天和六年(571),耶律光在汾北一带连筑十三城,拓疆500余里。二月,北齐为了牵制北周兵力,派大将段韶、兰陵王高长恭攻下柏谷城(今山西宁乡县境内)。三月,宇文宪从龙门渡黄河反攻,耶律光率主力退守华谷,宇文宪乘势连下五城,一时间北周气势锐不可当。四月,北齐临阵易帅,耶律光负责战事,改段韶、高长恭攻打汾北。而此时围困宜阳的北周将领宇文纯,趁北齐易将之机,迅速攻克了宜阳及其附近的9座城池。耶律光遂在此率兵5万,前往救援。六月,周、齐大军在宜阳城下发生了大规模的激战。北齐虽没有夺回宜阳城,但攻取了北周建安等4座城池,捕虏千余人,然后撤军。

战役至此,周、齐的“宜阳—汾北”之战打成了平手,再度陷入僵持阶段。大战之后的天和七年(572),北周武帝除掉了专横跋扈的宇文护,开始亲政,以此施展宏才大略,国力大增。建德六年(577)正月,北周军攻破邺城,北齐政权灭亡,北周统一北方。

六、隋唐时期的一泉坞

北周灭齐后,又历四年,到了大象三年(581)二月,9岁的北周静帝禅帝位于外祖父、北周丞相杨坚,隋朝就此建立,北周从此灭亡。此后,隋朝在一合坞附近修建了皇家行宫——福昌宫。隋炀帝大业三年(607),改州为郡,撤销熊州,恢复宜阳郡。武德元年(618),撤销宜阳郡,恢复熊州之名。唐武德二年(619),缘于隋福昌宫之故,将宜阳县更名为福昌县,始于春秋战国时期的宜阳县名,在历史的长河中暂告一段。

唐太宗贞观元年(627),废除熊州,移谷州于渑池大坞城(今河南渑池仰韶乡崤村沟附近),将原属于熊州的宜阳(治今宜阳韩城镇福昌村)、永宁、渑池归谷州管辖。贞观六年(632),移谷州于福昌。贞观七年(633)年,将隶属于洛州的寿安县归属谷州。贞观八年(634),将隶属于虢州(治今河南灵宝虢略镇)的长水县(治今洛宁长水镇)划归谷州。显庆二年(657),废除谷州建制,将其属县归洛州管辖。谷州城在福昌存在了25年。

那么,宜阳的谷州城位于何处?据康熙三十年(1691)申明伦等编纂的《宜阳县志》记载:“谷州城,即今神后寨。”而乾隆十二年(1177)《宜阳县志》的记载与其一致。据前文推论而知,神垕寨位于金线溪西岸,是一泉坞的一部分。由此而知,谷州城同样构筑于一泉坞内。

进入唐代很长一段时间内,一泉坞名还传在民口,出现在唐人的诗句之中,诸如唐代诗人韩翃就有“朝辞芳草万岁街,暮宿春山一泉坞”诗句。随着岁月的流逝,一泉坞也逐渐淡出了人们的视线,不为今人所熟知。

2020年闰四月二十二日于宜阳凤凰岭

参考资料:1、《三国志·魏书》卷十六;2、《春秋十六国》卷二;3、《晋书·魏浚传附族子该传》;4、《元和郡县图志》卷五;5、〔明〕乔缙等纂修弘治十二年《河南郡志》;6、〔清〕顾祖禹著《读史方舆纪要》卷四十八《河南三》;7、〔清〕施诚等纂《河南府志》卷五十七《古迹志·都邑三》;8、〔清〕穆彰阿等修《大清一统志·河南府二》;9、〔民国〕王凤翔等纂《宜阳县志》卷二。

注:原载许武章著《宜阳文史钩沉》一书。