哲人卢兄

黎 明

在我漫长的人生履历中,相遇过形形色色的同事、朋友与过客、路人。有的人擦肩而过,事后不复记起;有的人则终生难忘,历久弥新。卢兄属于后者,且在其中居有特殊的地位。

卢兄,姓卢名新文。几十年间,在成武县乃至菏泽市都是一位颇具影响力的地方名人。官方资料显示,他于1940年7月生,山东鄄城人。山东大学历史系毕业。历任中学教师、成武县副县长、县人大副主任;山东大学传统文化研究所、易学及中国古代哲学研究中心兼职教授,山东孔子学会理事等。当选省五届政协委员、八届全国人大代表。他的一些经历、事迹传播甚广,甚至带有几分传奇色彩,且曾屡屡见诸于报端、书刊。

我与卢兄的交往始于1970年代初期。我们虽非毕业于同一院校,却几乎是同一时期分配到成武县,且曾同在伯乐公社中学任教多年。此后,又于1984年分别调往县委、县政府,在工作上也多有交集。比如,曾于1988年,共同筹办县社科联事宜。卢兄长我几岁,身材高大,慈眉善目,谈吐儒雅,又不失风趣。讲话慢条斯理,略带一点若有若无的“口吃”,而这又恰到好处地彰显了他独特的语言风格与气质。非公众场合,我一直以“卢兄”相称 。有意思的是,在相交多年的朋友中,一些略长于卢兄的熟人也常以“卢兄”称之。卢兄属于那种年轻时不显年轻、老来也不甚显老的人,这样的称呼倒也不显突兀生硬。

至于“哲人”,卢兄亦当之无愧。按现代词典的解释,“哲人”指在哲学、伦理、道德等领域有深入研究和独到见解,并能以深刻思想和言论启迪他人的人。观其一生,卢兄在这些方面均毫无逊色, 且得到众多同事 、朋友、学子乃至学界的公认。

卢兄勤奋好学,聪慧过人。上世纪六十年代初,以优异成绩考入山东大学历史系。卢兄酷爱哲学,在这座浩瀚深邃的知识海洋里,他如饥似渴废寢忘食,潜心于哲学理论与各种思想流派的学习研究。然而好景不长,“运动”骤起。红卫兵组织如雨后春笋般涌现出来,校园里一时“山头”林立。卢兄“成份”好、学业优秀,自然成为各派势力拉拢的对象。可他深感厌倦,只想专注于理论学术的思考与研究,不愿卷入这些纷争之中。在不堪其扰万般无奈之下,卢兄独出心裁,自立门户,宣布成立“独立大队”,不参与其它组织的派别之争。自此之后还真的清静下来。或独坐于宿舍教室,或泡在图书馆中,几乎是“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”。在那几年间,卢兄潜心学习、研读马克思主义经典著作,如《资本论》等等,语录摘抄、读书笔记写了厚厚的几十本。卢兄曾不无感慨地说道:“大学五年,我最大的收获便是苦读经典,手抄口诵,最终成为了马克思主义的忠诚信徒!”

在这期间,卢兄还有一件惊人之举。1966年11月27日,即来自全国各地的十万红卫兵齐聚曲阜,召开“讨孔大会”的前一天,卢新文以山东大学学生的身份发电报给国务院,说明现状,请求迅速派人去曲阜保护好“三孔”文物。在破除“四旧”烽烟四起的大形势下,卢兄这一“反潮流”举措不能不说充分展现了他的远见卓识与胆略勇气。

此为后话了。我与同为卢兄挚友的许杰老师曾问过他当年感受如何?卢兄苦笑,慨叹,“如同螳臂当车矣。”随后举出如下数字:“运动”破“三孔”,毁坏珍贵文物六千多件,一千多块石碑被砸断,十万多册书籍被焚烧,五千多株古松柏被砍伐,二千多古墓被挖掘。一时静默无语。

1968年,卢兄大学毕业,分配到成武县伯乐公社中学任教,担任高中班政治课、历史课,并兼班主任。此时的伯乐中学,可谓高手云集。后来任成武一中校长的董晓村主持教务,南京大学毕业的蒋连君、北师大的高材生王本才、长春地质学院的田玉成、山师大的杨岱中等先后分至该校任教,还有许杰、苏雁群、朱运东等众多教坛宿将于此坐镇。即便如此,卢兄仍然脱颖而出,成为最受学生推崇的教师。卢兄学识渊博,理论功底深厚,讲课深入浅出,妙趣横生,深受学生们的敬佩和喜爱。卢兄为人厚道、宽容、大度,他与许杰老师共住一室的宿舍里,常常是“宾客”盈门。几年后,卢兄以实力调往成武一中,仍担任这两门课程,并多次承担校、县组织的观摩课,成为县里的名师之一。1977年恢复高考后,卢兄还琢磨出自已的一套“妙招”,高考前夕,总要苦心钻研划出几道重点题,而且往往会“碰巧”押中,给参加高考的学子们一份意外的惊喜。在中学任教的15年间,卢兄所教学科的高考成绩均居县、市前列,1977、1978、1981、1983年更是高居全地区第一。虽声名鹊起,卢兄自己却“无动于衷”,依旧埋头读书、备课,从不张扬。

一位应届毕业、当年考取山大历史系的学生曾给我讲过一段趣事:一位教授无意中发现,成武籍的学生以历史、政治的高分考入山大的甚多,便询问原因何在?学生说“我们有一位好老师,课教得好,题也猜得准”。教授又好奇地询问“这位老师是何许人?”,回答:“俺老师名叫卢新文。”那位教授听了一楞,随即哈哈大笑说,“明白了、明白了,我和你们这位卢老师原本是师兄弟!”这段佳话,曾风行一时。

由于教书育人成绩突出,卢兄连续多年被评为县、市优秀教师、先进工作者,1982年被评为全省优秀教师。在当时县里的教育界,卢新文宛如一面迎风招展的旗帜,令众多师生、家长敬重仰慕,“铁粉”如云。

“位卑未敢忘忧国”。教书育人之外,卢兄始终关注着外面的世界。尤其是在一些重大理论问题上,卢兄往往有自己深邃独到的见解,并且敢于大胆率先发声。1971年10月,他在伯乐中学任教时,就曾针对当时存在的一些理论思想与政策问题,精心选取了马列关于“物质第一,精神第二”、“经济是基础”、“生产力是决定性因素”等方面的经典论述写成条幅,挂在自己卧室墙壁上,借以表达自己的思想观点。在张铁生交“白卷”上大学,并被树为“反潮流”英雄之后,他曾写过一篇长文,予以分折批判、论述其危害,并寄往北京一家权威报刊。不料由此引来了一场大麻烦,幸亏卢兄出身好、口碑好,又没有什么“后台”、“背景”,方幸免于难。在当时大批“孔家店”的风潮中,他还悄悄完成了《论中庸之道之合理性》的长篇论文。十一届三中全会之后,此文才得以发表,并在学术界引起了广泛关注。

在关于“真理标准”的大讨论中,卢兄始终是走在前列的。称之为“先知先觉者”亦不为过。1976年11月5日,他通过《解放军报》编辑部给中共中央寄送了马、恩、列、毛语彔30条,其主要内容有两点:①实践是检验真理的唯一标准;②经济是历史发展的终极原因。1977年秋天,在安徽省实行联产承包责任制之前,他针对“农业大锅饭”严重束缚生产力发展的现实状况,在全县中学政治教师教学研讨会上明确提出个人观点:“包田到户是解放农业生产力的有效方法。”据与会者回忆,此语一出,满座皆惊。主持会议的县教研室政治教研员生怕出事,连连嘱咐:“关起门说说,且勿外泄”。1978年春,县里组织观摩他的高中政治课教学,让他自选课题,他选的就是《实践论》中有“真理标准”的部分。1978年2月19日,他还给当时中共中央五位主席、副主席直接上书,建议“把实事求是作为我国立国治国的基本精神写进宪法。”现在看来,这些似乎算不了什么,但放在那个特殊的历史大背景下去看,他的思想观点显然是极为超前的,他的言论行动也是极为大胆甚至是冒险的。须知,《光明日报》那篇特约评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》是在1978年5月11日才得以发表的。

“东风好作阳和使,逢草逢花报发生”。1984年,在干部队伍“四化”的改革浪潮中,卢兄由一名普通的中学教师,以民主人士的身份被“破格”提拔为成武县副县长,分管文化教育等工作。此后,又调任县人大副主任。在担任县级领导职务的十多年间,卢兄坚持原则,依法行政,务实创新,廉洁自律,为地方的经济建设和社会发展做出了应有贡献,尤其是在他分管的文教工作方面更是多有建树。例如,1990年他倡导并具体参与领导了在全县评选孝子的活动,弘扬了中华民族孝老爱亲的传统美德,得到了社会的普遍称赞。这一创建活动入选《当代中国精神》一书中。

作为省政协委员、全国人大代表,他认真履职尽责,充分发挥自己的理论学识优势,对历史沿革和社会发展中的许多重大问题建言献策,提出了一些有益的意见和建议。1981年8月20日,他曾致信全国人大常委会,指出“台湾回归祖国”提法不妥。理由如下:①台湾本在“祖国”之中,故“回归”无从谈起;②我们要解决的问题是“祖国统一”,而非“台湾回归”;③“回归”的提法无助于“统一”,且潜伏着麻烦和危险。此建议引起全国人大常委会的重视,并采纳了他的建议,此后规范的提法改为“实现包括台湾在内的祖国统一”。据县人大提供的资料,卢新文在全国人代会上共提出议案建议38件,其中个人议案20件,联名议案18件。个人议案中有7件被国家有关部门吸收釆纳。

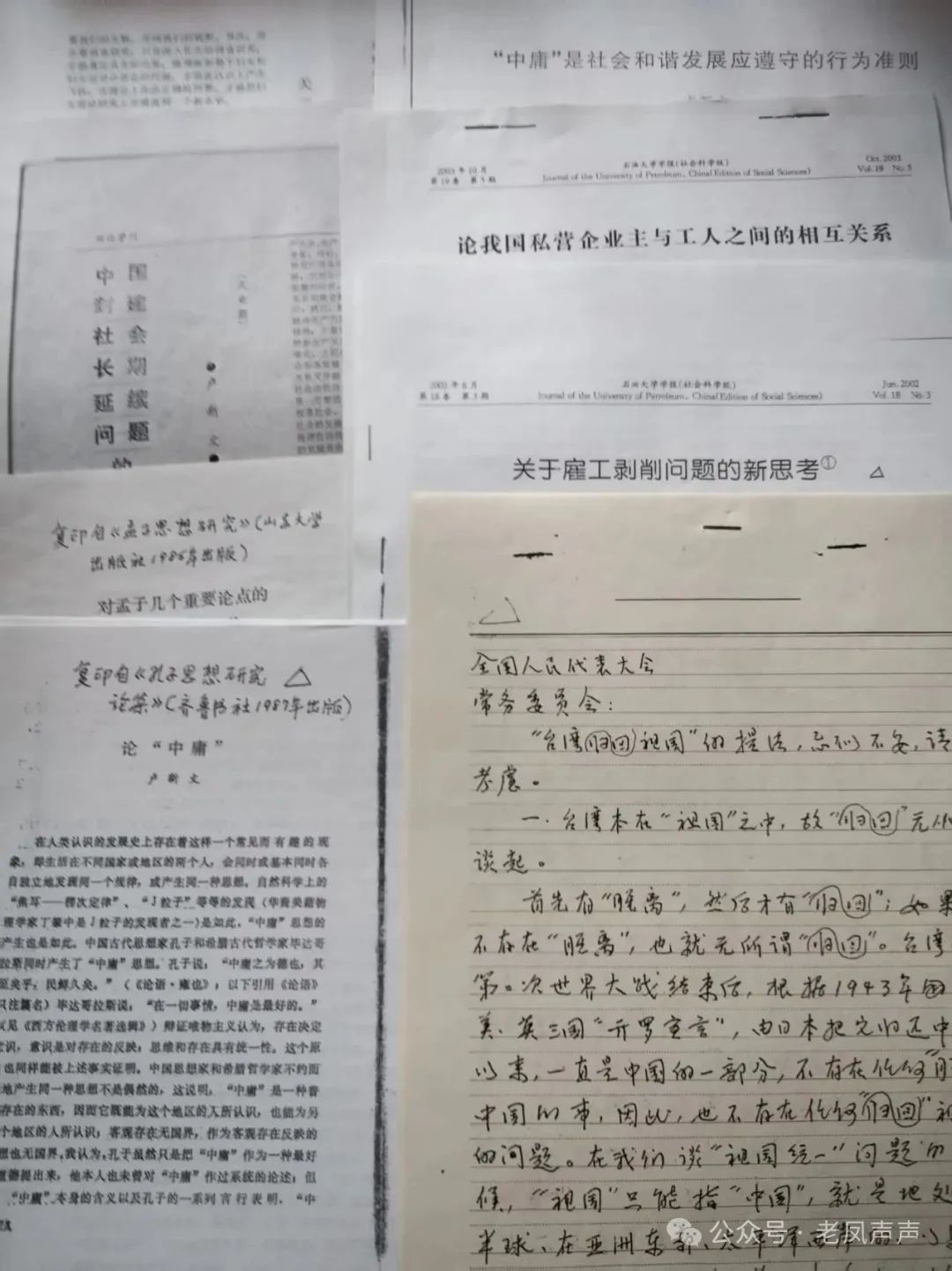

卢兄虽然从政,但骨子里仍然是一名学者,我的案头上,摆放着他陆续寄来的一些论文、言论及其他文章,还有他复印的一些未曾发表的意见、建议等。作为学者,他的理论著述数量上或许算不上丰厚,却都具有独到的见解与创新、前瞻意识,如㓋钟大吕般振聋发聩,具有广泛深远的影响。如1986年,即党的十三大召开的前一年,他在中共山东省委宣传部主办的《三不月刊》上发表了《辩证法包含革命和保守两个方面》,较早地提出了“生产力标准”,指出“最能促进生产力发展的制度就是最好的制度”。该文获刊物优秀论文奖。在学术界有较大影响的还有以下一些论著:《对“历史概念集合”的几点商榷、补充性意见》(《学术月刊》1981.10);《中国封建社会长期延续问题再探讨》(《理论学刊》1989.4);《论中庸》(《孔子思想研究论集》1987);《对孟子几个重要论点的新理解和新评价》(《孟子思想研究》1986);《中庸是社会和谐发展应遵守的行为准则》(《石油大学学报》社科版2000.5;《关于雇工剝削问题的新思考》(《石油大学学报》社科版2002.3);《论我国私营业主与工人之间的关系》(同上2003.5)。此外还在《工人日报》《大众日报》《人生》等报刊发表了若干篇哲理性很强的文章和言论。他的论文多篇获省、市社科优秀成果奖、优秀论文奖。多年来,由于他在社科领域的突出贡献和在学术界享有的知名度,他先后被多家社科研究院(所)、大专院校聘为研究员或兼职教授。他的个人事迹、辞条、论文、论文摘要、格言陆续入选于《鲜红的党旗》、《当代中国精神》、《中国专家大辞典》、《中国改革发展理论与实践》等30余种书刊中。

自上世纪七十年代我与卢兄相识相交,又是四、五十年过去了。“君子之交淡如水,小人之交甘若醴”。我与卢兄之交属于前者。即便当年在县委、县府共事时,也极少相互请客,吃吃喝喝。聚在一起往往是交流沟通,讨论、争议居多。既聊国事家事,也聊哲学文学。我于1989年由成武调往淄川,山高路远,年纪渐老,彼此见面、联系自是越来越少。但我与卢兄的心却是息息相通的,两人一有新作发表,定会第一时间告知对方,然后互赠作品、评头论足,分享着创作的快乐。鲁迅先生说:“人生得一知已足矣”。信夫此言,足矣足矣!

2023年5月21日,成武县伯乐中学毕业生、时任县环保局局长的庞亚中电话告我,卢新文老师已于不久前驾鹤西行,享年八十二岁。闻讯后如五雷轰顶。痛失平生知己、良师益友,怎不让人痛心疾首,肝肠寸断!当日晚,追思亡人往事,情动于心,彻夜难眠。遂起身于手机上题诗一首,以诉心结:恨不飞身至灵前,泪眼遥望湿青衫!杏坛桃李三千树,文苑语论八百篇。人如朗月照乡梓,德似清风布世间。平生可展凌云志?留得美誉万口传!

谨以此诗此文缅怀卢兄!

2025年5月于般阳颐泽

玫瑰手绘折扇、玫瑰国画

订购热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版