小时候出了正月就开始盼望过端午节,因为端午节里可以吃粽(jiong)子,吃麻烫(油条),吃蒸肉。曲剧《包公辞朝》里包拯也曾唱道:年年有个午端阳,家家户户炸油香,吃粽子饮雄黄,万岁呀!胜似你琼林玉宴饮酒浆......

盼望着盼望着,阴历五月到了,端午节也到了,妈妈也早早地为端午节准备起来。

首先准备的是包粽子的粽叶,一般都用笋叶,也有用苇叶的,有一年天气旱,拾不来笋叶妈妈就去村边的苇子地撇来苇叶包,还有用去年的玉谷穗皮包的,山里人也有就地取材用槲叶包的。拾回来(或买来)的笋叶都是自然卷曲着的,要在清水里泡软,然后按在水桶上一张张抻开,卷起晒干备用。

其次是准备食材。我们村濒临洛河,有一大片河滩地,每年都种有稻谷,所以用大米包粽子是不二选择,细长的糯米包的粽子虽是软糯粘甜,但产量低没人种,当然家里有公职人员的单位会发糯米或买点糯米,家里没有大米的就用小米或粘谷米,红小豆几乎家家都种有,不用买,去集市上买的几乎只有大枣、花生米和白糖。

家里有小孩的还要缝制香囊,俗称香草布袋。找来碎花布,手工缝制成方形、圆形、心形、多角形等各种形状,手掌般大小的囊袋,放入气味浓郁的香草,绑上五色绳,一个孩子一个。

据说雄黄能防蜈蚣、蝎子、癞蛤蟆、毒蛇、壁虎等有毒的动物,流传甚广的神话故事《白蛇传》中的白娘子,就因为喝了法海送给许仙的雄黄酒而现了原形。

饮雄黄酒可能是南方的习俗,我们这里都是抹雄黄,用白酒把雄黄化开,端午节早晨趁孩子们还没睡醒,涂抹在脑门、眉心、耳朵、鼻子、肚脐眼、肛门等处以防毒虫袭咬。所以雄黄、白酒也要准备。

一切准备齐全,就到了五月初四,吃过晌午饭,把大米、大枣、红小豆、花生米、笋叶等都泡在清水中,吃过晚饭就开始包粽子,孩子多的,家里有新媳妇的都要多包点儿,有的人手少,邻居的娘婶姑姐奶奶们都会去帮忙,一边包一边说着家长里短,也憧憬着美好的未来,会说笑话的能把大家说得哈哈大笑,其乐融融,宛若一家。

用笋叶包的粽子一般都是三角形,手掌宽窄的笋叶最合适,太宽的要撕下点绑粽子,太窄可用两个叶并住。

煮粽子最简单。添上多半锅水,放入粽子,用箅子压住放上石头或其他重物防止浮起,然后生起火拉开风箱开始煮。水开后转小火煮半个小时即可,利用剩火余温一直焖煮到第二天早晨。

端午节早晨父亲去集市上割肉,母亲要去地里割百草,特别要割捆艾草,还必须在太阳未出之前。据说这天割的草都可作药用,还可泡茶喝。尤其是艾草的用处最多,割回来绑住挂门上可避邪毒,晒干了捋下叶子搓成绳,伏天夜晚可点上熏蚊子,还可卷成条作针灸用,冬天又可用艾水泡脚防治脚气。

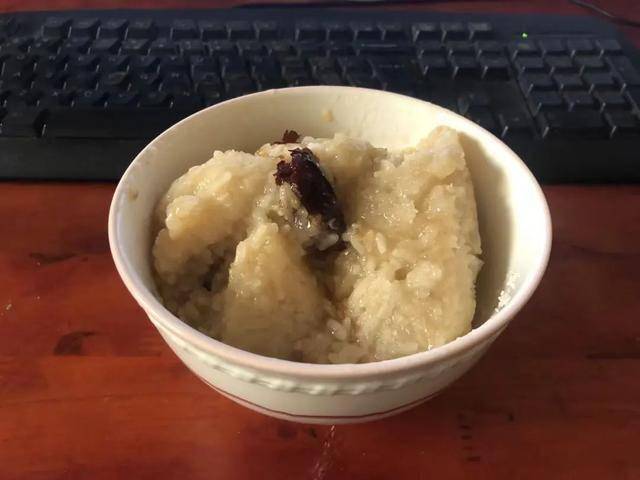

贪睡的我们一觉醒来,也不洗脸,怕把涂抹的雄黄洗掉,先去锅里捞个还有点热乎的粽子,拆开来洒点白糖,两手端住笋叶直接用嘴吃,吃得鼻子尖脸蛋上都粘乎乎的,米香混着笋叶的清香,直沁心脾,白糖的甜搅和着大枣的甜,弥漫在舌齿间,一时间只觉得天上美味不过如此。

需要回娘家串亲戚的新媳妇还得炸麻烫,大部分都是自家炸制,串亲戚时一篮粽子一篮麻烫,所以农村人又把闺女称作麻烫篮儿。

早饭以粽子为主,午饭大都是具有地方特色的粉条蒸肉,半晌午开始全家总动员,老少齐上阵,父母浆粉条、擀面皮、切肉、切葱、搅拌,我们劈柴禾、抬水、烧火。上锅蒸半小时左右,馋人的肉香随着蒸汽弥散开来,使饥肠辘辘的我们满口生津,也盼着早些揭笼开吃……。

现在人们生活好了,平时也吃香喝辣鱼肉不断,年味节味也愈来愈淡,但从贫穷年代过来的我们还是念念不忘幼时的端午节。

作者简介:郭耀武,字“一草”,罗岭乡政府职工;河南省诗词学会会员。