在时光无垠的长河中,总有某些特定的场景,恰似熠熠生辉的璀璨星辰,深深镶嵌在记忆的幽蓝天幕,任凭岁月流转,依旧闪耀夺目,永不磨灭。对我而言,故乡巩义紫荆办大黄冶那曾经熙攘热闹的打麦场,便是如此独一无二的存在。随着岁月的车轮滚滚向前,许多自然村落逐渐在时代的汹涌浪潮中消逝不见,然而,有关打麦场的点点滴滴记忆,却犹如一坛陈酿多年的美酒,在心底的深处愈发散发出醇厚的香气。每当不经意间回味起那些过往,那股浓浓的乡愁便如潮水般涌上心头,将我温柔包裹。

端午前后,河洛大地仿佛被大自然打翻了金色的颜料盒,麦浪在微风中此起彼伏,奏响了一曲丰收的激昂序曲。在那个收割机尚未普及的年代,收麦,不仅仅是一项农事活动,更像是一场人与土地之间深情厚谊的对话,是无数汗水与满心希望的交融汇聚。人们弯下腰,或是蹲下身子,手中的镰刀宛如灵动轻盈的舞者,有节奏地一把一把将成熟的麦子割下,随后扎成一捆捆整齐的麦个儿。那排列得整整齐齐的麦个儿,就像是大地用它那独特的笔触书写下的壮丽诗篇。紧接着,架子车满载着这份沉甸甸的希望,伴随着“吱吱呀呀”的声响,缓缓驶向打麦场,一场充满庄重仪式感的农事活动——“撵场”,即将拉开它神秘而又令人期待的帷幕。

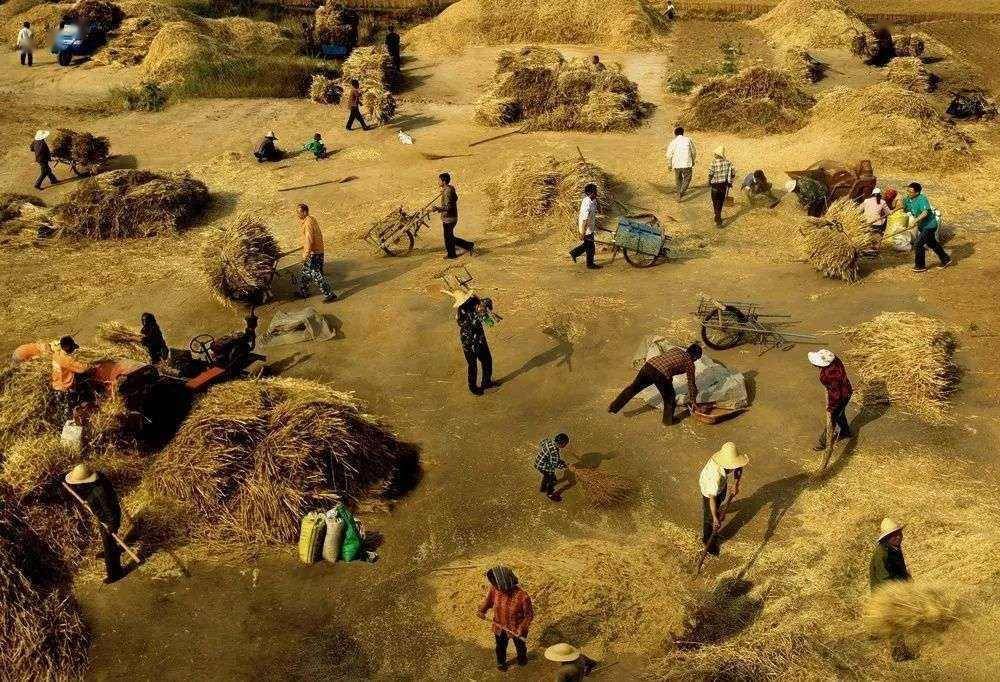

上世纪六七十年代,在计划经济的大框架下,由于受到当时生产力发展水平的限制,收完麦子后,大家会以生产队为单位,将麦子集中在一两个打麦场中。麦垛高高堆起,形似巨大的圆锥,一层一层被人们仔细压实,顶部还特意散落着一些带秸秆的麦子,远远望去,就仿佛给麦垛精心戴上了一顶蓑衣。这样做,是为了在雨水降临的时候,能够巧妙地阻挡那丝丝凉意,保护好辛苦收获的麦子。当所有麦子都收割完毕后,生产队里的青壮劳力以及经验丰富、体力充沛的男社员们,就如同即将出征的英勇战士,精神抖擞,严阵以待。

待到挑中的那个晴朗日子,阳光如同金色的丝线般倾洒在大地上,给万物都披上了一层温暖的光辉。天还未亮透,人们便早早来到麦场,用搡槎小心翼翼地挑开麦垛晾晒。这是一段充满期待的等待时光,因为气温越高,麦粒与秸秆分离得就会越好。经验老到的老农只需轻轻捏起一根秸秆,凭借指尖那敏锐的触感,就能精准知晓麦子是否已经晒透。

一切准备工作就绪,撵场正式开始。两匹或者三匹身姿健壮的马儿,被套上结实的缰绳,拉着沉重的石磙,缓缓踏入麦场。为了让马儿能够专注于脚下的道路,不至于被周围的景象分散注意力,人们会用厚厚的帆布将牛马儿的眼睛蒙上。此时,一位犹如指挥家般的男子站在麦场中央,他一手紧紧握住鞭子,一手稳稳地拉住缰绳。以他为圆心,以缰绳为半径,牛马儿拉着石磙开始一圈又一圈地缓缓碾压。刚开始的时候,麦秸秆长得极为茂盛,几乎快要埋到了牛马匹的腿根部,牛马儿只能艰难地缓缓移动,从外到里,再从里到外,先仔细地压上两遍。此刻的麦场,静谧之中隐隐透着一股紧张的氛围,唯有牛马蹄踏在地面上发出的“哒哒”声和石磙滚动时发出的沉闷声响,相互交织在一起,仿佛是大地那沉稳有力的心跳声。

等到牛马儿能够较为顺畅地奔跑起来时,整个场面顿时变得愈发壮观。握缰的人高高扬起手臂,手中的鞭子用力一挥,清脆响亮的鞭声瞬间在空气中回荡开来,犹如激昂振奋的鼓点,激励着马儿前行。同时,他口中拖着长长的声音吆喝着:“嘚儿一一喔一一嗬一一”,那声音悠长而又充满力量,仿佛能够直直穿透云霄。牛马儿在这响亮的吆喝声中,步伐明显加快,以缰绳的长短为半径,围绕着站在中心的人,拉着石磙一遍又一遍地快速碾压。麦秸秆在石磙那沉重的压力下,发出“沙沙”的声响,仿佛是在欢快地诉说着丰收的喜悦。

随着石磙不知疲倦地滚动,麦粒开始渐渐从秸秆上脱落下来。此时,握缰绳的人和马匹都早已浑身被汗水湿透,豆大的汗珠顺着脸颊不断滑落,滴落在土地上,洇出一小片深色的印记。人们见状,便将马儿眼睛上蒙着的布取下,牛马儿大口大口地喘着粗气,不断打着响亮的响鼻,迫不及待地低头饮水,那畅快淋漓的模样,仿佛是在尽情诉说着劳作之后的疲惫与满足。而就在这时,社员们横着整齐地排开一队,每个人手中都紧紧握着搡叉,开始进行“翻场”。他们动作娴熟地将被压实的麦秸秆轻轻挑动,让麦粒能够均匀地撒落在下面。这可不是一项简单的工作,它需要十足的耐心与细心,每一个看似简单的动作背后,都饱含着人们对丰收的深深敬畏之情。如此压、翻至少二到三遍之后,麦粒与秸秆才逐渐清晰地分离开来。人们再将压扁脱粒后的秸秆反复挑撒,把它们挑到一旁,接着用推板和木铲将厚厚的麦粒层慢慢聚集成一座座小山似的麦堆。至此,“撵场”的第一道重要工序,就在无数的汗水与满满的希望中,顺利完成。

撵场结束后,紧接着便迎来了同样重要的扬场。扬场,宛如一场人与风之间配合默契的优美舞蹈,是一个将麦粒与麦糠巧妙分离的神奇过程。人们瞅准有风的时候,便迅速开始扬场。通常情况下,会有经验丰富的老农用木铲将带着麦糠的麦粒高高扬起,刹那间,那些麦粒在空中划过一道道优美的弧线,仿佛是金色的雨幕纷纷洒落。与此同时,另一个人手持“竹扫”,在即将落下的麦粒上轻轻掠过,如同一位技艺精湛的画师在精心雕琢画作,将麦糠轻轻扫向一边。麦粒与麦糠,在风的温柔吹拂下,各自寻觅到了自己的归宿。麦粒如同圆润的珍珠般纷纷落下,麦糠则如轻盈的羽毛般悠悠飘向一旁。

这看似简单的扬场动作,实际上却蕴含着深厚的学问。扬场的时候,既要时刻关注风向的微妙变化,又要恰到好处地将麦粒扬撒开,确保风能够精准地将麦糠吹走。扬麦粒的人与负责掠扫麦糠的人之间,配合必须要默契无间,就如同在共同演奏一场精妙绝伦的交响乐。风大的时候,需要扬得高一些,风小的时候,则要扬得低一些。每一次用力扬起,每一次轻轻掠扫,都饱含着人们对丰收的殷切期盼。一场扬场下来,扬麦与掠扫的人浑身上下都沾满了灰尘与麦糠,几乎只能隐隐看出眼睛与嘴巴的轮廓。但即便如此,他们的脸上依旧洋溢着灿烂的笑容,那笑容中满是丰收的喜悦,是对自己辛勤劳作的由衷肯定。

在扬场的过程中,温暖的阳光慷慨地洒在飞扬的麦粒与麦糠上,形成一道道如梦如幻的金色光影。麦糠在微风中翩翩起舞,宛如一只只轻盈的蝴蝶,而麦粒则如点点繁星,纷纷扬扬地落下。人们在这光影交织的奇妙世界里不知疲倦地忙碌着,构成了一幅绝美而又震撼人心的丰收画卷。这幅画卷,不仅仅印刻在打麦场那片土地上,更深深地烙印在每一个人的心底,成为了永恒难忘的珍贵记忆。

扬场结束后,干净饱满的麦粒被人们小心翼翼地装袋,它们将成为一个生产队人一年生活的口粮,承载着全队人对生活的美好希望。而麦秸秆、麦糠也都各自有了好去处。有的被整齐地拢堆,作为牲口的饲料,喂养着那些为农事辛勤劳作的忠实伙伴;有的被运往造纸厂,成为造纸的重要原料,延续着麦子别样的使命;那些不幸遭雨淋的,则会被灌上人粪尿,经过一番发酵后,化作肥沃的农家肥,默默地回馈着这片养育万物的广袤土地;还有的被农妇当作烙馍时的燃料,在灶膛中熊熊燃烧,散发出阵阵醉人的麦香,那香气弥漫在农家小院的每一个角落,给整个家庭都带来了温馨与甜蜜。麦子,从田间的茁壮成长,到打麦场的精心收获,再到融入生活的各个角落,它的每一部分都充分发挥着自己的作用,几乎没有任何东西被白白废弃。这正如故乡人质朴实在的生活,每一个看似平凡的细节背后,都充满了无尽的智慧与温暖。

尽管“碾场”和“扬场”这两项农事活动,既需要精湛的技术,又要耗费大量的体力,在炎炎烈日下,无论是人还是牲口,都承受着巨大的辛劳。但在那个大集体时代,社员们的脸上始终洋溢着丰收的喜悦笑容。因为他们深深明白,每一滴挥洒的汗水,都如同滋润希望种子的甘霖,每一次辛勤的劳作,都凝聚着他们对美好生活的无限向往。当麦子经过收割、打场、扬场等一系列工序后,麦粒变得干净而饱满。生产队在留够上交的公粮和余粮之后,便会根据人口数量与社员们所挣的工分,公平公正地分配粮食。打麦场上分粮的时候,现场处处洋溢着欢声笑语,充满了丰收的喜悦氛围。一袋袋承载着希望的粮食,被分到各家各户,社员们的心中顿时涌起一种无比踏实的感觉,那是对生活的坚定底气,是对未来充满信心的有力彰显。

随着时间的指针不断转动,生产力也在持续向前发展。大约在上世纪六十年代后期到七十年代中期,电如同一位神奇的使者,走进了农村这片广阔的天地,生产队也有了拖拉机这一得力帮手。碾场的时候,拖拉机取代了以往的马匹,拉着石磙快速碾压,效率得到了大大提高。扬场的时候,只要有电的地方,人们就会扯上电线,接上大风电扇。从此,人们再也不用担心风的大小和风向的变化,只要天气晴朗,有电供应,就能够随时进行扬场。这一系列的变化,让农事活动变得更加便捷高效,但人们对土地那份深沉的眷恋之情,对丰收的喜悦之感,却从未有过丝毫改变。

到了改革开放之后,农村实行了“联产承包责任制”,土地开始分田到户。碾场不再是集体统一作业,而是几家相互结合,用上了脱粒机。人们再也不用完全依赖晴朗的好天气,只要不下雨,就可以将麦捆儿分开或者整个直接塞进脱粒机,瞬间就能实现麦粒与秸秆的分离。尽管打麦现场尘土飞扬,秸秆四处飘散,但人们也有了更强的自我保护意识,纷纷戴上口罩和帽子,以避免吸入肺中灰尘。时代的飞速进步,让农事活动的方式不断更新换代,但记忆中那份关于故乡、关于打麦场的乡愁,却愈发浓烈醇厚。

再后来,大约在八十年代中后期和九十年代初,土地流转政策的实施,让农村的土地经营模式发生了巨大的变化。一些人选择将土地转租出去,而另一些人则成为了专门的种地专业户。与此同时,小、中、大型的收割机专业户也如雨后春笋般应运而生。他们会根据种地农户地块儿的大小,灵活使用不同的机型,在地里就能直接完成秸秆与麦粒的分离工作,秸秆还田,麦子则装车拉走。曾经熟悉的传统打场方式,就这样逐渐成为了封存在历史长河中的记忆,只能在人们的回忆深处找寻它曾经的身影。

如今,那片承载着无数回忆的打麦场,或许早已被林立的高楼大厦所取代,或许已长满了荒草,变得荒芜寂寥。但它在我心中的地位,却从未有过丝毫动摇。每当回忆起撵场时马蹄清脆的“哒哒”声、石磙滚动时发出的沉闷声响,扬场时麦粒与麦糠在风中翩翩起舞的画面,以及打麦场上人们那充满喜悦的欢声笑语,心中便会不由自主地涌起一股浓浓的乡愁。那是对故乡深深的眷恋,对童年纯真时光的深切怀念,对过去岁月中那份质朴与纯真的执着坚守。打麦场,它不仅仅是一个简单的农事活动场所,更是我心中永远的精神家园,承载着我对故乡无尽的热爱与思念,这份情感,如同陈酿的美酒,在岁月的长河中,愈发浓郁,历久弥香。

作者:孟玉秦

编辑:神采巩义,配图源自网络