在广州北部的山水田园里,在北回归线经纬度上的暖阳中,有一个绿意葱茏,鲜花簇拥的小城,它的名字叫“花都”。

这里常年与花相伴,四季花果飘香,山水湖泊相邻,处处勃勃生机。969平方公里的沃土上,东有流溪河蜿蜒流经,西有巴江水滔滔过境。山,赋予了它仪表的俊美,水,给予了不尽的灵气。这里的人民勤劳而勇敢,崇尚盘古开天辟地的精神。这里名人辈出,从天王洪秀全到晚清名臣骆秉章,再有农运星火、红四师集结点的红色传承。岁月流转,历史曾在这里留下了不可磨灭的闪光足迹。

在这里,遍布各乡镇的百年古村比比皆是,不仅充分体现了这座山水之城的人文底色,更忠实地记录着生活在这片热土上的儿女们那些悲欢离合的故事,也渗透和展现了岭南文化的点点精髓。

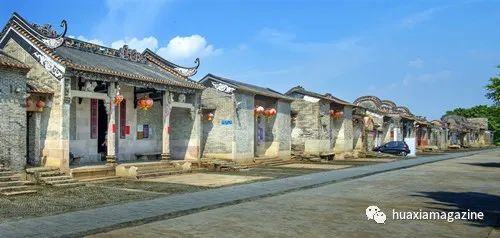

三华村资政大夫祠 关振伦/摄 花都祠堂文化研究会/供图

每个古村中的祠堂,则是一个村落姓氏血脉延续的居所,记录着一脉相承的故土乡情。在快节奏的现代人眼里,这些古祠隐藏在偏远幽静的村庄里,显得那么平静甚至沉默。现代都市一日千里地发生着各种变化,但古村落和它的祠堂始终端庄肃穆地在现代化的语境下,保持着它的威仪和稳重,忠厚地延续着一代又一代同宗同氏不绝的人文香火。

花都古村中的大小祠堂大都建于明清两代,以光绪年间居多,在建筑风格上多以坐西朝东的方位而建,深三进式,带檐的廊门,外观布局基本上都中规中矩,但每个祠堂走进去后却有豁然开朗的感觉。所有的祠堂都充分考虑到实用和采光的功能,进去后有正堂、中庭、天井和左右廊房,天井与地面的通透相连,让古香古色的建筑没有了压迫感。古祠在规矩的整体中不乏各种传统精美工艺镶嵌其中,错落装饰在祠堂的飞檐、门廊、窗沿间,让每一处承载着家族厚重历史的祠堂多了一份生动的灵气。如若穿行在一个个古村的光影时空里,望着那些雕梁画栋富有传统美学艺术的古祠建筑,你仿佛依稀能听到乡野间耕读文化的声声余韵。

几乎每个古村都可以在村口看到一棵大榕树,榕树根须苍劲有力,犹如盘龙交错盘旋于地面,树的枝叶则长年茂密婆娑,仿如一个耄耋老者,用它的伟岸守护着村民。大榕树下,村民三五成群悠闲地坐着纳凉聊天,这份惬意闲散的生活状态,定让都市人羡煞无比。只有在这样枝繁叶茂且娴静的山水田园里,才能令繁杂纷乱的心灵静静安放。

绝大多数古村落都远离城市,分布在山野乡村之间,但在花都却有一个古村落坐落在城市中心,这个村叫三华村。三华村建村有900多年历史,村民多姓徐。在三华村徐氏一脉中,不得不提及徐维扬这个人物,他是辛亥革命期间番(禺)花(县)同盟分会的创办人之一。村内还有他的祖屋,青砖砌筑,高墙大门,祖屋内布局简洁朴实,不乏美观实用,分外庭和内屋,外庭与天井相连,设置有水井、厨房和小花园,内屋则在二楼设有环厅楼廊,联通着楼上所有的房间。二楼一般居住的都是家中女眷,想象当时家中闺秀裙罗轻摆,在楼廊的雕花栏杆间徐徐而行,甚是可人,颇有江南大户古居的风韵。从祖屋的建筑规模,也可见徐氏一族在当时的生活还是比较富裕的。祖屋现还居住着徐维扬孙女的大儿子。徐维扬一共育有三个儿子,二儿子徐富家当年曾担任过某海军军舰舰长和香港铁路局局长,现在其多数亲戚都在香港和国外生活,偶在传统节日或徐氏宗亲有重大活动时,他的后代们也会一家大小回来聚会拜祭先祖,探望家乡的亲友,品尝家乡的美食。尽管身居海外,但他们对家乡的建设尽心尽力,不忘家乡根文化的传承。

三华村尽管地处城市中心,但村内古香古色。让这个古村落尽显文化古韵的自然是村内星罗密布的古祠堂了。村内的福源徐公祠、默庵徐公祠、徐氏大宗祠、郁山徐公祠等古祠堂,形态各异,错落分布。广东省著名的古建筑祠堂群资政大夫祠也在这个村中。

集之徐公祠还是辛亥革命期间番(禺)花(县)同盟分会所在地,黄花岗七十二烈士中来自花县的有十八位,其中有十六位出自该村。每当步入这样一个有着厚重历史沉淀的古村落,不禁令人肃然起敬。

因村落与城区中心相邻,环境优美,三华村也成为外乡人喜欢居住的地方,他们操着各种语言在这个美丽的村落里安居乐业,与本地村民和谐相处。古村落里一条条小石子砌筑的百年小巷蜿蜒安静,还有一些具有岭南特色的小骑楼分布在小巷里。小巷两边的小商铺用旗帜做店名招牌,售卖最具本地特色的糕点、食品,还有剃头铺悠闲地开着,随时可见小狗小猫悠闲地在巷子里晒着太阳。时光经过繁华的闹市,拐个弯转到这里就放慢了脚步,让人不禁想起鲁迅先生笔下《故乡》里描述的家乡情景,安静、祥和,散发着传统自然的生活气息,每一个角落都趣意安然,不被打扰。

而隐身于花都边远乡村的那些古村落,当属炭步镇的古村落最为有名,其中藏书院古村落和塱头古村落更是具有一定规模的古村落群,至今保存完好,远近闻名。

建于明清两朝的花都炭步藏书院古村落,依山面水,阡陌纵横,村中碧池环绕,盛夏荷花盛开,相映成画。走入古村落,迎面就可看到“藏书院”的牌坊,古色古香的村落沿着视线向前延伸。各个宗祠的灰塑工艺,以及碌灰筒瓦、青砖红阶的建筑风格,荟萃岭南民间美术工艺之精华。走进各氏宗祠,从斑驳陆离的墙面已无法准确地判断这些房屋的年龄与档次,但从雕梁画栋的飞檐下,你能想象到昔日的繁华和气派。每一块刻着奇花异草的青石台阶上,不知走过多少才子佳人、富绅大贾。

炭步塱头古村 关振伦/摄 花都祠堂文化研究会/供图

炭步塱头古村落,以黄姓人氏居多,是广东有名的科举之乡。抬眼之间,就能看到村内有大量的书院、书室,体现了由古至今的尊学重教之风。该村有明朝时期云南左参政、江西布政使司黄皞“七子五登科”“父子两乡贤”的佳话,村里还立有该村村民贡生、进士、副榜等四对旗杆夹。这些通过科举考试从乡村走出去后在官府庙堂任职的人,衣锦还乡后以雅、文、清高、超脱的心态构思和营建住宅,在村中砌筑书院、书室或书舍。书院用以开设私塾学堂,招收村民子弟,传授知识,书室用以学习交流,书舍则是文人聚会的地方。据说当时家家户户书声朗朗,文风昌盛,人人知书达理,长时间的积年造化,使得村落在当时一度享赋美名。

从两座保存完整的古村落建筑群规模上看,都十分壮观,建筑构思上与地形、地貌、山水巧妙结合,强调天人合一的境界和对自然环境的充分尊重。庙宇、祠堂、书舍、古巷道、古民居连成一片,错落有致,清新典雅,独具风韵,深深地吸引着来自繁华都市的游客们,在这里寻觅书香古韵,欣赏古村遗风。

在一抹醉红的夕阳下走入这些古老村落,体验古村落带给你的那份陶醉和震撼。青砖白瓦下的建筑群,各姓氏宗祠庄严肃穆延绵百余米,在你的视线里,古色古香的雕梁飞檐,在树影婆娑下显得那么从容,仿佛一位慈祥老人,从容淡定地端坐厅前,静静地端详着这里的历史和过往的一切……尽管如今你已看不到古村落数百年前那繁荣兴旺、人来人往、书声朗朗的热闹景象,但经过百年沧桑,你依然能感受它保持着雍容端庄的古朴底蕴。

在古村的旧屋下,我们还能看见岁月侵蚀留下的沧桑:那斑剥脱落的墙面、石头磨损的痕迹、凹凸不平的石阶、吱呀推动的木门、墙角边堆放着年代久远的柱础、井栏上一道道绳痕……古老、封闭、宁静、生态、朴实、优美的历史环境风貌,天趣自成,是历史不曾湮灭的美。深受儒家思想影响的岭南人,讲究知书达理,穷则独善其身,达则兼济天下,哪怕身处乡野,也不愿安身于“土豪”生活,而要在身边寻觅一份雅意。如此想来,古村落的存在暗合传统中国人积极入世自给自足的生活状态。我国历史上有皇权不下县的说法,靠士绅和宗族族长自治式管理的乡野并非文化荒漠,相反它可以自然生长并大放异彩,古村落则如蕴藏在乡村之中的一块碧玉,温和清澈,透着书香雅韵,散发着岁月的光泽。

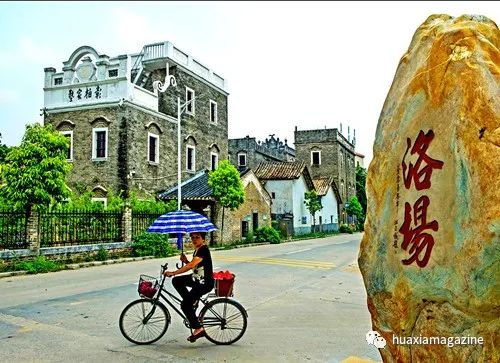

花山镇洛场村 关振伦/摄 花都祠堂文化研究会/供图

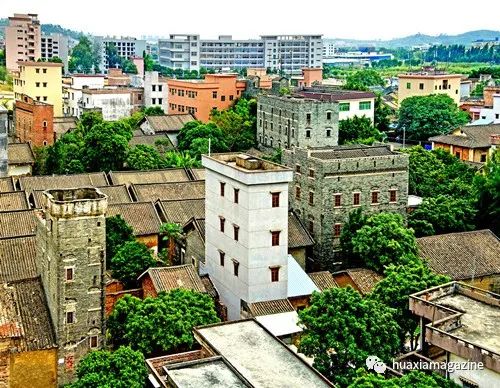

花都是广州地区著名侨乡,拥有分布在60多个国家和地区的华侨华人、港澳同胞达46万余人。而花都花山镇更是华侨较多的一个乡镇,有许多华侨曾经都居住在花山洛场村,从这里走出去的侨民主要聚居在美国,且名人辈出,包括工科举人江起鹏,美国第一位华裔州务卿江月桂,曾任美国驻广州副总领事和驻香港领事的江权活等,还有我国乒乓球名将江嘉良也是花山洛场村姓氏一脉出去的后裔。这些华侨同胞无论身在何处,始终心系故土,为家乡发展添砖加瓦,为家乡抗击疫情出钱出力,为中华文化传承默默耕耘,也为中外友好交流合作积极搭建桥梁。洛场村中的碉楼,是当地华侨文化的一个典型印记。整个洛场村由华侨出资建筑的碉楼林立,现在保留下来的还有50多座。村内只有一座传统古建筑,那就是濯斯江公祠,其他都是碉楼,密集地围绕在古祠堂四周。据说,这里是广州地区碉楼最集中的地方,全部环绕集中在一个区域。近年新通车的花都大道途经该古村,驱车往来,村内独特的碉楼建筑群成为车窗视线里的一道亮丽风景。这里的碉楼建筑非常有特色,体积都比较小,兼具居住和防御功能,设计都十分精巧,融合了中西文化元素,青砖堆砌,廊檐婉转,又岭南风味十足,加上西方浮雕等元素的融入,传统里透着时尚,一栋挨着一栋,每一栋都有各自的名字,如静观庐、澄庐、绍庚楼、津仁楼,每个名字都有它的由来,每座碉楼都有一段动人的侨胞故事,记载着华侨们辛勤奋斗的历史。这些碉楼中西合璧、形态各异,有些碉楼建筑之精美让人称奇。其中有一栋叫彰柏家塾还被用作当时村里的私塾楼,它是一栋三层的碉楼,古老的砖瓦,很有历史感,巧妙的天井设计,通风透气、采光优良,坐在一楼的大厅抬头就可以看到头顶的蓝天,现在这里是一个文化发展公司的办公地,目前已被列入了花都区文物保护单位。在这些密集的碉楼群中,名气最大的要属鹰扬楼。该楼建筑气势磅礴,把欧式石雕艺术融入中国传统画壁,占据整个正门,一只展翅欲飞的雄鹰站在其正上方,彰显原主人家的气势。目前,这些碉楼原主人移居海外,大部分已空置,安静坚挺地竖立在那里,浅浅地隐忍着华美,默默地沉淀着岁月的痕迹。

花山镇洛场村碉楼群 关振伦/摄 花都祠堂文化研究会/供图

为保护好这些精美的碉楼,同时挖掘侨乡文化,打造建筑艺术文化区域,助力乡村振兴,近年来由政府牵头,对洛场村进行了多轮保护性改造,并将洛场村誉名为“花山小镇”,引进了一批批有创意的文化企业入驻,现在已成为网红打卡旅游胜地。如今,走入中西文化兼容特色的花山小镇,整洁的小路,曲径通幽,不经意间,转角就能遇见清心淡雅的小茶座、手工创意坊,以及娴静雅致的民宿,西式碉楼建筑群在绿茵环绕的村落里更是成为一道道亮丽的风景。夜晚绚丽多姿的灯光秀闪烁着层次丰富的光影,让古词和碉楼呈现出神秘的光彩,吸引着游客的目光。这个昔日的华侨村已成为花都最独具魅力的旅游小镇。

花山镇洛场村华侨西式碉楼 关振伦/摄 花都祠堂文化研究会/供图

走进花都,走进一处处古香古色的古村落群,传统精美的祠堂建筑,给这片田园山水小城增添了一份文化韵味。望着那些带着百年厚重历史的古建筑,令人内心感慨。也许,生命就是一个个轮回和守望,我们需要停下脚步,用心去体会这里的一砖一瓦带给我们的生活记忆,用镜头用文字记录下来,让远离故土的人依旧能感受到家乡的气息,记住一缕缕乡愁,才能感受到我们的先祖曾经那样鲜活地生活在历史的长河里。