延安清凉山,历史底蕴与红色文化交相辉映。山上的清凉山万佛寺,作为宋代石窟,乃陕北四大石窟之一。1937年1月至1947年3月27日期间,中央印刷厂印刷车间设于清凉山上。因其在中国革命进程中的突出贡献,这里被誉为红色延安的“新闻山”。1956年8月6日,清凉山被公布为第一批省级重点文物保护单位;2006年5月25日,又荣升为全国重点文物保护单位。到了2011年,它获评3A级旅游景区,同时成为全国三大红色教育基地之一。

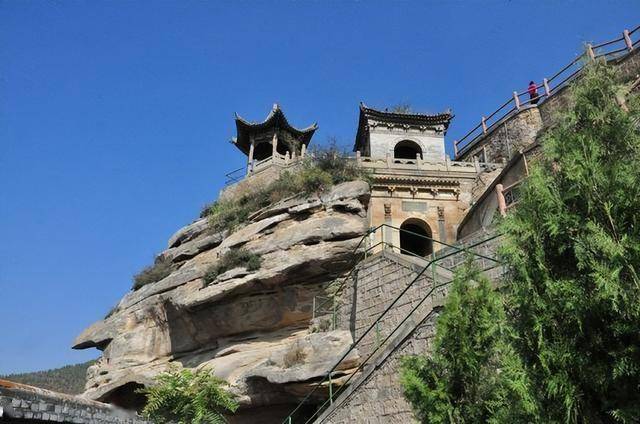

清凉山名胜众多,拥有18洞、24景,以及40多处摩岩石刻、诗词与题词等。山顶矗立着一座太和殿,山下则有闻名遐迩的万佛洞。万佛洞西侧山坡上,卢毗崖、三世佛洞、弥勒佛洞错落有致,相传八仙之一的吕洞宾曾到此游历。

桃花洞更具传奇色彩,传说大雪纷飞之际,会有桃花飞舞而出。此外,诗湾、水照延安、月儿井、琵琶桥、撒珠坡、俊峰泉、插金岩、落星岩、定痴泉等名胜古迹,星罗棋布于万佛洞周边。

清凉山海拔100多米,方圆约4公里,如今已建成清凉山公园。园内树木繁茂,地势陡峭。主要古迹包含清凉寺、崇正书院、扫叶楼、驻马坡、翠薇园等。

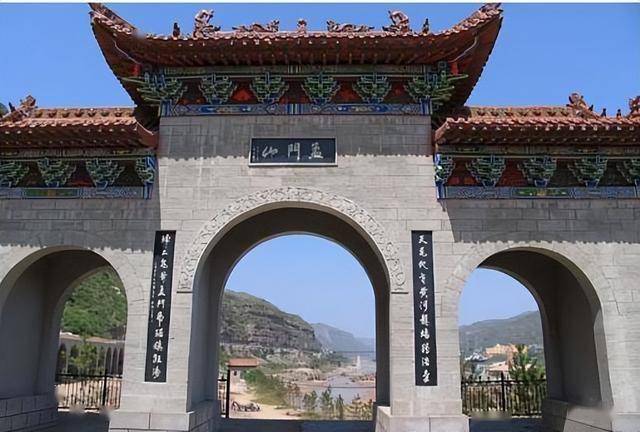

公园大门呈牌坊式三拱门造型,中门之上“清凉山”三字,乃扫叶楼主龚贤所书。清凉寺坐落于清凉山南麓的山坳之中,如今仅留存一座五开间的平房,红墙黑瓦,四周遍植桂花与翠竹,门上书写着“古清凉寺”四个大字。房前围墙的圆门之上,题有“清凉别苑”字样,房后则有一座六角亭,亭内有一口古井,名为还阳泉。

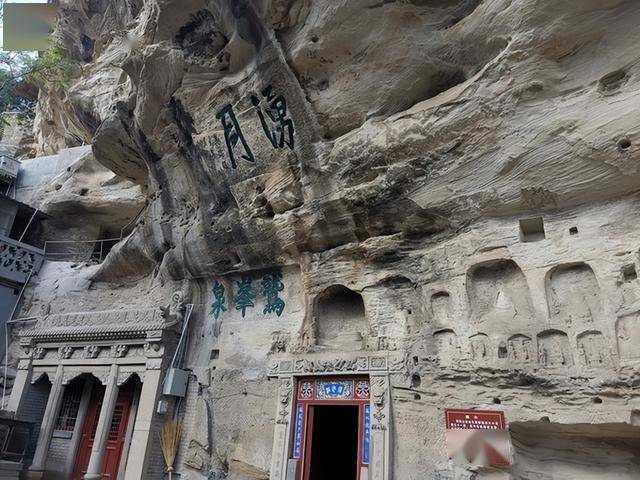

清凉山的万佛洞,开凿于隋代之前,历经唐、宋、金、元、明、清各代,皆有造像或维修之举。

万佛洞主要包含四个石窟,规模恢宏,依傍山势而开凿。窟内石柱与四壁,雕有形态万千的石佛万尊,其石刻艺术堪称鬼斧神工,巧夺天工,是极为珍贵的历史文化遗产,备受历代文人墨客、有识之士的赞赏与呵护。

大文学家、政治家范仲淹,曾作《清凉漫兴》四首,赞誉其“凿山成石宇,馋佛一万尊。人世亦稀有,神功岂无存”。

清凉山亦是革命圣地延安的象征之一,陈毅在《赴延安留别华中诸同志》中写道:“众星何灿烂,北斗驻延安。大海有波涛,飞上清凉山。”在另一首《咏“七大”开幕》中又云:“百年积弱叹华厦,八载干戈仗延安。试问九州谁做主,万众瞩目清凉山。”

自宋代起,以万佛洞为核心的石窟便鳞次栉比,殿宇恢宏壮丽,香火鼎盛。唐末声名远扬的道士吕岩(洞宾)曾作《清凉漫兴》:“云笼翠壁雪凝冰,百尺楼台度晚钟。任我游来三五际,石阶踏冰不逢僧。”

北宋时期,兼具政治家与文学家身份的范仲淹也曾登临此山,并赋诗道:“金明阻西岭,清凉寺其东,延水正中出,一郡两城雄。”

自隋唐以来,清凉山巧妙融合佛教与道教文化于一山。其山势巍峨险峻,直插云霄,景色旖旎迷人。

据《延安府志》记载,山上殿宇错落有致,金碧交辉,名胜古迹如繁星般密布,素有“金仙胜境”之美誉,在三秦大地久负盛名,自古以来便是备受青睐的旅游胜地。

范公祠,坐落于印月亭南侧。祠宇左右,两座“望延亭”傲然矗立。步入祠中,范仲淹于延州抵御西夏时的戎装塑像赫然在目,尽显一代英豪的飒爽英姿。两侧墙壁之上,镌刻着范仲淹的经典诗词佳句,字里行间,尽显其非凡才情与高尚情怀。祠堂门的匾额,“宋朝人物第一”六个大字苍劲有力,与之相衬的对联“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,更是其崇高精神的生动写照。

范公祠对面,是一座歇山四出水、九脊十兽的古建殿宇,气势恢宏,蔚为壮观。殿门匾额上“天下奇观”四字,古朴厚重。另有两副对联,“阅尽天下奇情事,方知世上路不平”“纵观二水一城古今英雄功过,遥看三川两山历代风流善恶”,精妙地诠释出“奇观”之妙。

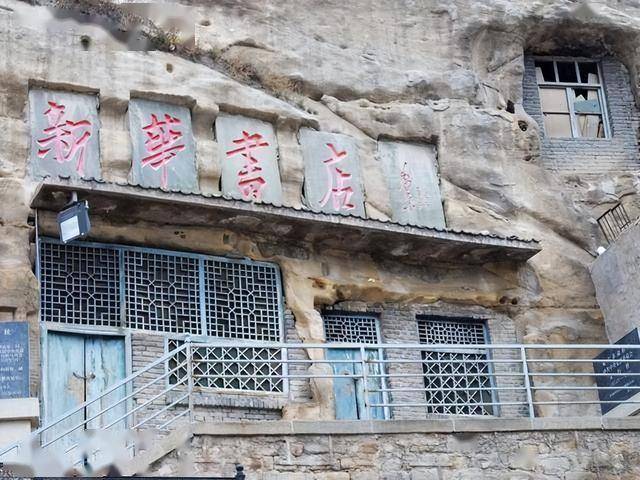

在“天下奇观”上方的东山头,便是中共中央在延安时期的新闻出版机构——新华通讯社、延安新华广播电台、《解放日报》社等部门的旧址,承载着一段重要的历史记忆。

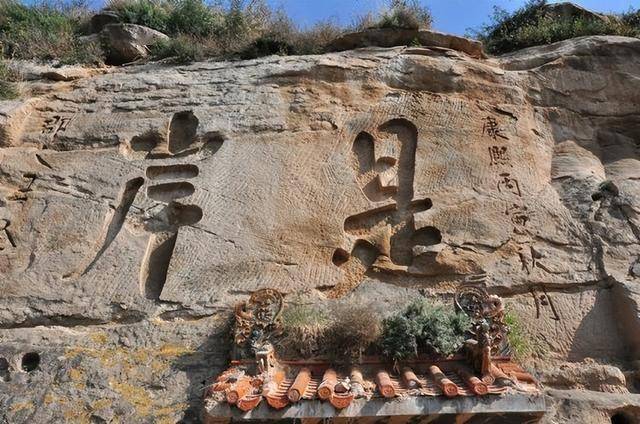

在万佛洞南侧上方,历代名人学者的摩崖题刻多达50余处。真、草、篆、隶等字体参差错落,布满整个诗湾。诗湾旁,有一处三米多长的平石台,台中间置一月牙形水钵。从水钵右角斜视水面,凤凰山畔的延安城墙便映入眼帘,“水照延安”因此得名。水钵边上,矗立着一块二龙戏珠的小石牌,牌中倒刻“水照延安”四字。围绕水钵俯视,水中亦有这四字,景象格外壮丽,饶有趣味。

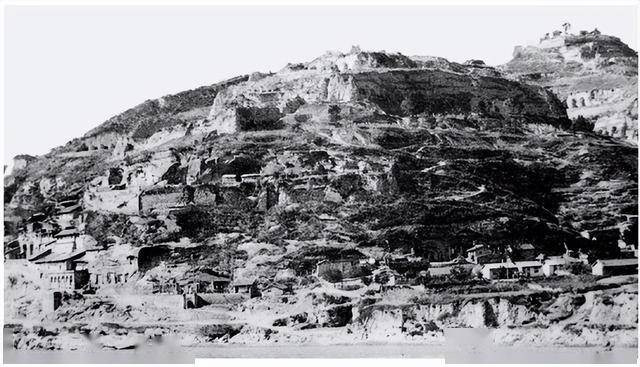

昔日的清凉山

过了诗湾,便来到悬空高耸、小巧玲珑的印月亭。它宛如一只雄健的骛鸟,凌空俯瞰。游人登上亭子,凭栏探身俯视,可见一钩弯月仿若从井底涌出,故此地称“月儿井”。月明星稀之夜,井中明月与天空夜月交相辉映,令人惊叹不已。

作者简介:程卫东,男,1947年生,洛宁县大原村人,县政府烟办原副主任,2008年退休,中国收藏家协会会员,中国国学研究会会员,洛宁县姓氏文化研究会顾问,洛阳市姓氏研究会理事。