在济宁邹城西南的群山之间,藏着一座被石头“雕刻”的千年古村——上九山村。这里没有钢筋水泥的冰冷,只有青石垒砌的厚重;没有车水马龙的喧嚣,只有柳琴戏的悠扬与山泉的叮咚。从北宋初年的“古松村”到今日的“中国最美原生态古村落”,上九山以石为骨、以文为魂,将千年时光凝练成一部活态的历史书卷,向世人诉说着儒家文化与山居智慧的永恒魅力。

北宋初年,段、萧两姓先民在此依泉而居,因村旁古松苍劲,得名“古松村”。元末战火焚毁了村落,明洪武年间,郑、聂、满三姓移民自山西洪洞迁来,见九座山头环抱此地,西北方位在伏羲八卦中象征“乾位”,寓意至高无上,遂定名“上九山”。

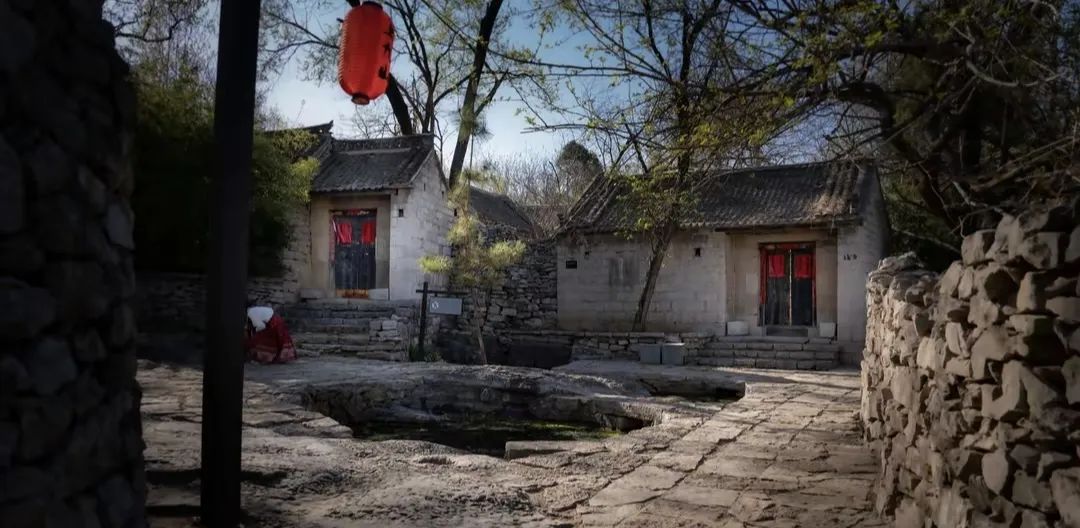

村民以山为屏,就地取材,用石块垒砌房屋、铺就街巷。现存三条明清石街、300余座石院、1200余间石屋,总面积超3万平方米。

石墙无粘合剂,全凭力学堆叠,历经数百年风雨仍巍然屹立。村中老人笑言:“石头是我们的‘传家宝’,冬暖夏凉,地震来了也不怕!”

村南一口八角古井,井绳磨出的石槽深达寸余,无声记录着村民汲水的岁月;南山顶的防御山寨残垣,曾是乱世中庇护乡民的堡垒;而2014年考古发现的西汉王莽时期“货泉”钱币,更将村庄的历史推至两千年前。

上九山地处孟子故里,深受孔孟思想浸润。村中老学堂、六合院、萧进士院等遗迹,无不彰显“修身齐家”的儒家理想。

清光绪年间,郑氏六兄弟同住一院,以“父慈子孝、兄弟次序”为家训,分工务农、经商、教书,共守一门。院内建筑交叉相连,既独立又互通,被誉为“人文与建筑完美交融的活标本”。

清朝王记老酒坊曾因掺水卖假酒被家族长者严惩,王氏兄弟从此恪守“莫道无人见,存心有四知”的祖训,以诚信酿出香飘十里的美酒。

如今,酒坊化身博物馆,游客可体验古法酿酒,品味“诚信”二字如何渗入村民血脉。

国家级非遗柳琴戏在此生生不息。村中老人郑朝刚每日弹唱“拉魂腔”,琴声如泣如诉,成为古村的灵魂注脚。而“晒关公”求雨的独特习俗——久旱时暴晒关公像以感化玄帝降雨——更显山民对自然的敬畏与幽默智慧。

2015年,以“修旧如旧”为原则,投资1.8亿元修复古村,打造出集民宿、非遗体验、生态观光于一体的旅游综合体。

游客可踩石磨摊煎饼、摇辘轳打泉水、编柳筐制粗布,或在玫瑰园中采摘百年野玫瑰,品尝“一口玫瑰香”的鲜花饼。夜幕降临时,入住石屋民宿,听山风穿巷,看星河垂野,恍若置身桃源。

村周种植数万株树木,300亩玫瑰园不仅为景区添彩,更衍生出玫瑰茶、玫瑰酱等特色产品。未来,温泉度假村与4星级酒店的规划,将让古村兼具古朴与时尚。

上九山的成功,在于拒绝“博物馆式”冻结,而是让文化在当下呼吸。村民仍是村落的主角:老匠人展示柳编技艺,妇女织布染坊,青年返乡经营民宿……传统手艺与现代商业在此和谐共生。

联合国教科文组织专家曾评价:“这里每一块石头都在讲故事,每一处院落都是活着的文化基因。”

漫步上九山,脚下是北宋的碎石,指尖是明清的墙垣,耳畔是柳琴戏的婉转。这座石头垒就的村庄,不仅留存着建筑与器物的“形”,更守护着诚信、孝悌、和谐的“魂”。

当城市在喧嚣中追逐未来,上九山以石为舟,载着千年文明,驶向更远的时光之海。

(清风)