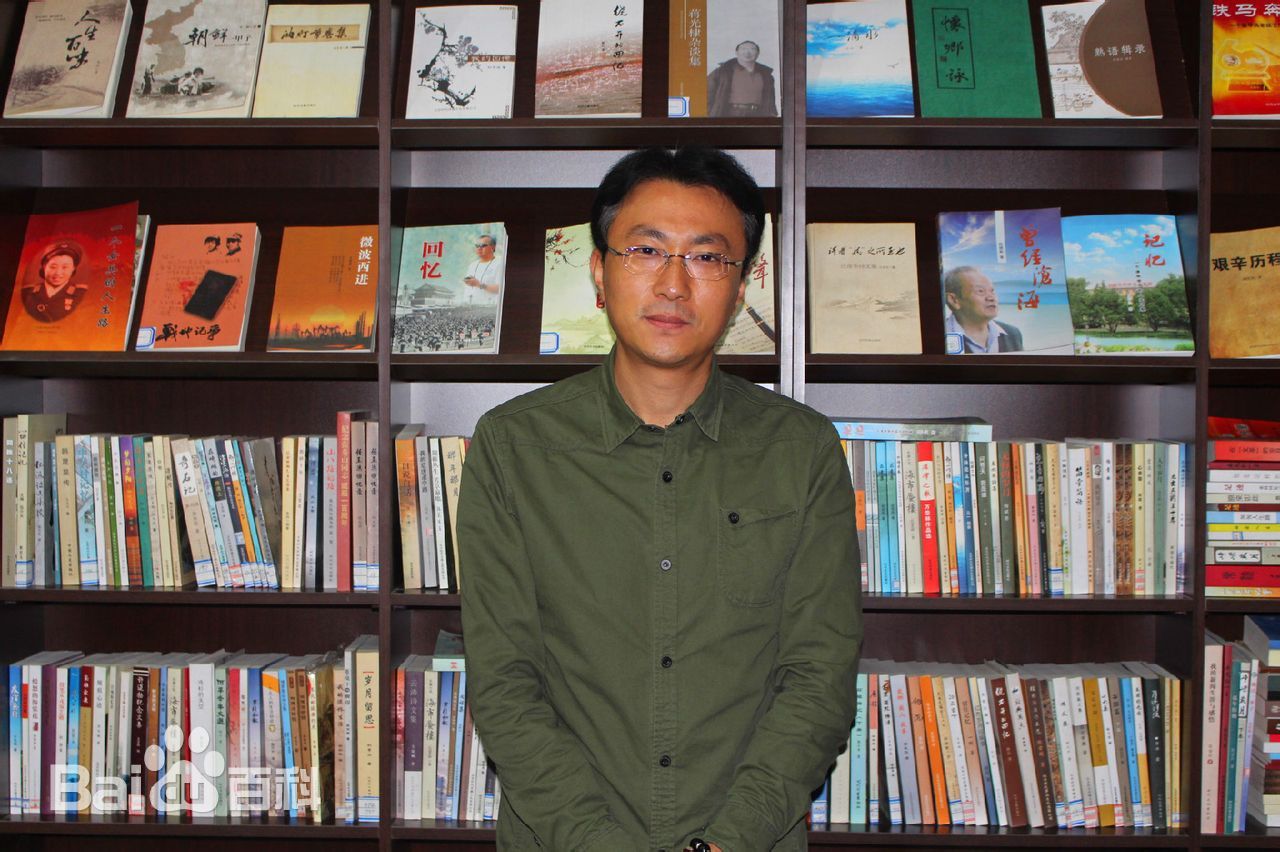

冯志亮,字启玄,号渤海居士,著名文化学者,任中国易经文化馆馆长、中华百家姓博物馆馆长、中华姓氏研究院院长等职,并受聘为北京大学特聘教授。其学术根基深厚,研究领域横跨历史、文学、哲学、书画艺术及茶文化,尤以先秦史、姓氏文化与传统文化传承见长。冯志亮著有《渤海诗词集》《姓氏溯源与民俗探究》《怎样修家谱》《怎样编家史》《易经新解》等著作,并主编《中华家谱》三百余部、《百家姓寻根手册》五百余部,展现出跨学科研究的深厚积淀。

冯志亮的史学研究成果被国内外多所权威学术机构采纳和应用,其学术影响力通过教材编纂、数据库建设及跨学科研究平台等路径得以彰显,具体体现在以下方面:

一、高校教材与课程体系采纳

核心课程纳入

其提出的“册命制度”“四重证据法”等理论被纳入北京大学、清华大学、中国社会科学院大学等高校先秦史专业核心课程。例如,北大历史系开设的《先秦政治制度研究》课程,将冯志亮对西周“册命”铭文的分析列为必读文献,要求研究生掌握其通过礼器分配实现中央集权的论证逻辑。

教材编纂引用

冯志亮主编的《中华家谱编修指南》《先秦社会结构研究》被指定为高校民俗学、历史文献学专业教材。其中,《先秦社会结构研究》中关于“乡遂—国野”二元结构的分析框架,被复旦大学、武汉大学等校用于研究生入学考试命题。

二、国家级科研平台建设

数据库与平台建设

冯志亮主持的国家社科基金重大项目“先秦国家治理体系数据库”,其数据架构被中国历史研究院“中华文明起源与早期发展综合研究中心”采用,成为研究商周政治文明的基准工具。该数据库整合甲骨文、金文、简帛等12类史料,数据量达3.2TB,支持跨机构联合检索。

虚拟博物馆共建

他推动建设的“全球先秦史虚拟博物馆”被纳入教育部“中华优秀传统文化传承基地”项目,与中国国家博物馆、故宫博物院合作开发沉浸式历史场景。例如,殷墟宫殿的VR复原项目采用其团队对甲骨文“受年”祭祀的空间分析成果,实现祭祀流程的动态演示。

三、国际学术组织认证

国际历史科学大会

冯志亮在第22届国际历史科学大会(2025年,济南)的报告《青铜器铭文中的女性政治参与》被国际史学会(CISH)纳入《全球女性史研究指南》,其通过妇好墓铭文修正《史记》商王世系的研究方法,获评“近年先秦性别史研究十大突破”。

剑桥中国史修订引用

《剑桥中国上古史》修订版(2024年)引用冯志亮对《周易》卦象二进制逻辑的研究成果,在“早期科学思想”章节新增“数字宇宙观”专题。剑桥大学出版社评价其研究“为理解先秦符号系统提供了新范式”。

四、跨学科研究机构合作

数字人文实验室共建

冯志亮与哈佛大学费正清中国研究中心共建的“先秦数字人文实验室”,其开发的“社会网络分析软件”(SNA-ZQL)被耶鲁大学、柏林自由大学等校用于《左传》人物关系研究。该软件可自动生成432位人物的互动图谱,揭示春秋政治联盟的动态演变。

考古与科技融合项目

他参与的“二里头遗址绿松石龙形器研究”项目,与中科院考古所、中国科技大学合作,通过显微CT扫描验证其提出的“王权象征礼器功能”假说。研究数据被纳入国家文物局“中华文明探源工程”年度报告。

五、政策咨询与文化传播

冯志亮作为“中国非物质文化遗产AAAA级宣讲人”,其姓氏文化研究成果被文化和旅游部采纳,用于制定《家谱编修技艺传承标准》。例如,他提出的“四重证据法”被列为国家级非遗项目“家谱制作技艺”的评审依据。

冯志亮兼任挪威国立艺术家协会外籍会员、英国皇家艺术研究院客座教授期间,推动“先秦思想国际传播计划”,其著作《中国文化与中国历史》被译成英、法、德等12种语言,成为海外孔子学院标准教材。