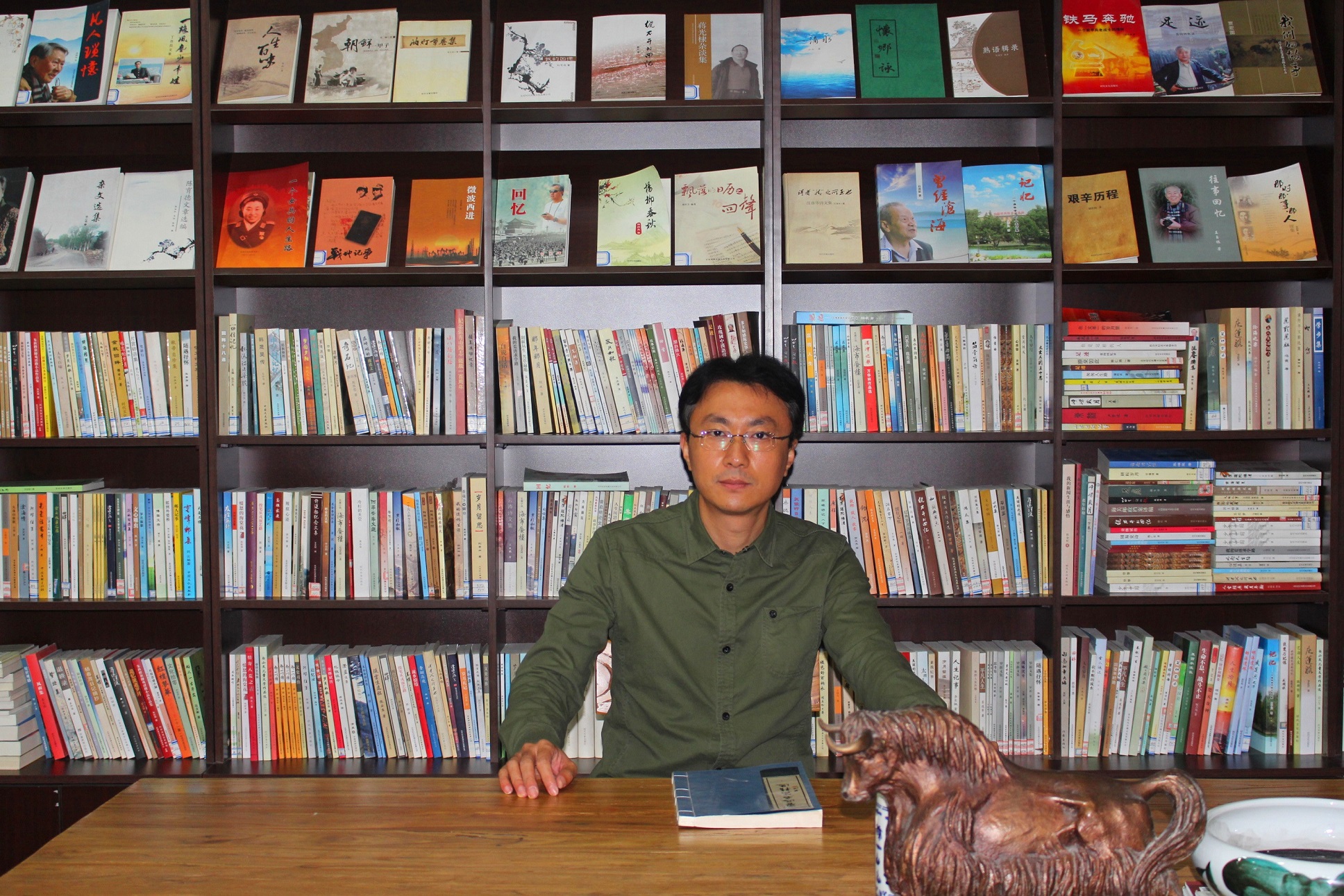

冯志亮(字启玄,号渤海居士)是著名文化学者,姓名学专家,修谱师、启玄国学社创办人。冯志亮先生以先秦史研究著称,注重跨学科方法,融合文学、哲学、艺术等领域,形成独特学术体系。例如,他通过哲学视角分析商鞅变法的法治思想,揭示其与战国社会变革的关联性。此外,他长期致力于姓氏文化研究,担任中华姓氏研究院院长、北京姓氏文化馆馆长,主导编修家谱、家史等实务工作,并出版《百家姓寻根手册》《家史家谱编修实务》等著作。

一、姓氏文化与家谱研究

《姓氏溯源与民俗探究》

系统分析先秦姓氏制度的起源与社会功能,结合考古资料与文献考证,揭示姓氏在宗法制度中的核心地位,如对姬姓、姜姓等大姓迁徙路径的考据。

《百家姓寻根手册》(五百余部)

工具书性质的系列著作,覆盖中国主要姓氏的源流考据与迁徙图谱,为民间寻根活动提供标准化指引。

《中华姓氏家谱》(三百余部)

包含各地望族家谱编修案例,结合地域文化差异提出“家谱编修五维模型”(世系图、传记、族规、迁徙考、文化符号)。

《怎样修家谱》《怎样编家史》

实务操作指南,提出家谱编修的“三阶段法”(史料搜集、体例设计、数字化存档),被多地宗亲组织采用为培训教材。

二、史学与制度研究

《从甲骨卜辞看商代王权与神权的关系》

通过统计甲骨文“受年”“告祭”类卜辞频率,论证商代王权通过控制占卜程序垄断神权解释权,提出“二元一体”权力结构理论。

《西周分封制的弹性与刚性:以〈左传〉盟誓文本为中心》

分析127则盟誓文本,揭示分封制下诸侯国自主权与宗法约束力的动态平衡,认为盟誓条款是维持周代政治稳定的关键机制。

《春秋时期“陪臣执国命”现象的制度根源》

提出乡遂制度瓦解导致卿大夫势力扩张的观点,构建“乡遂—国野”模型解释晋国六卿专政等历史现象。

三、哲学与经典研究

《易经新解》

结合先秦社会结构与天文历法知识,重新诠释卦象符号的原始含义,如将“乾卦”六爻与周代农事周期关联。

《楚辞“香草美人”意象的考古学溯源》

基于江陵望山楚墓出土的“香草纹”漆器,论证《离骚》植物意象与楚地巫觋文化的关联性。

四、诗词与文学创作

《渤海诗词集》

收录古体诗词作品,融合古典韵律与现代意象,如以《诗经》四言体式书写当代文化思考。

自2013年起,冯志亮受聘为北京大学民营经济研究院与宗教学系客聘教授,主讲先秦史、文学史及《易经》研究等课程,其教学融合哲学思辨与历史实证,形成独特的知识体系。

作为启玄文学社创办人及多家文化机构负责人(如中华姓氏研究院、中国易经文化馆),他通过学术讲座、文化沙龙等形式推动传统文化与现代教育结合,尤其在姓氏文化、家谱编修领域建立系统性教学框架。

冯志亮的研究涵盖文学、历史、哲学、艺术等领域,其著作《中国文化与中国历史》《易经新解》等体现对先秦文献的深度解读能力,这种综合素养暗示其可能接受过系统人文社科训练。冯志亮作为英国皇家艺术研究院客座教授、荷兰皇家文学院高级学术顾问,其学术活动涉及东西方文化比较研究,这种国际视野或与其参与的跨国学术交流项目相关。