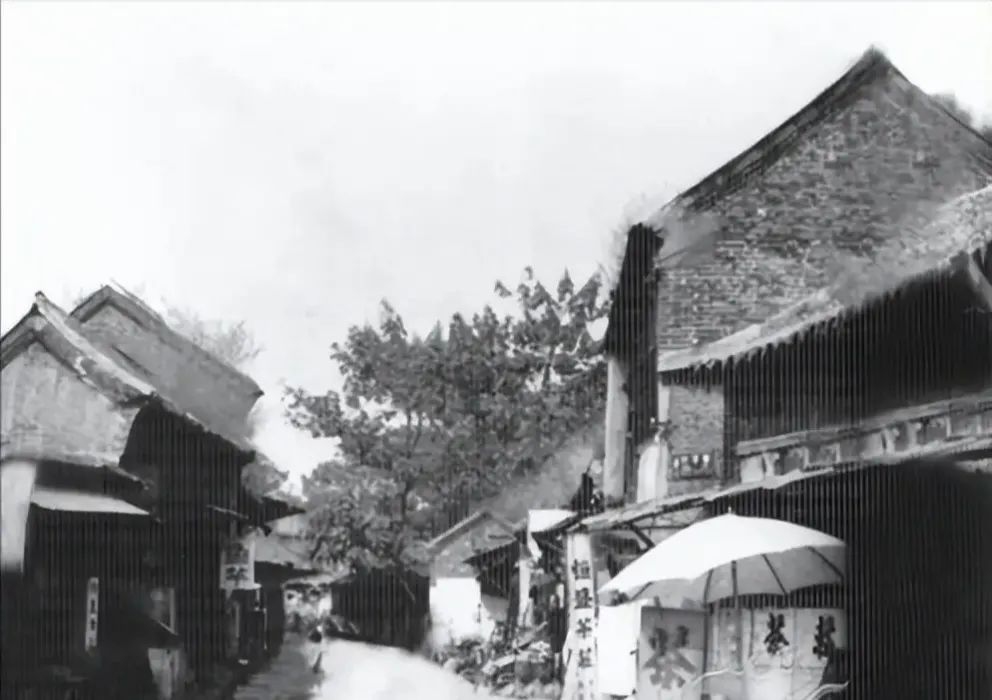

上世纪七十年代末,济宁竹竿巷的石板路被清水泼得发亮。镜头对准踉跄奔跑的小战士,扮演孙大兴的小演员在青石板上反复摔倒,粗布裤腿渗出血渍。围观的街坊中,15岁的篾匠学徒吴东顺攥着半截竹片,看导演喊了七次"卡",石板缝隙里的积水映着摇晃的摄像机,像一条微型运河载着斑驳的光影驶向未来。

四十七年后,当游客举着手机拍摄修缮一新的仿古街道时,老吴的衡器店里仍挂着当年剧组留下的竹编道具。"真正的戏都在镜头外。"他摩挲着泛黄的胶片盒,巷子里此起彼伏的"咔嚓"声,恍惚间与1977年篾刀破竹的脆响重叠。

这条不过三百余米的街巷,骨骼里镌刻着大运河的基因。元朝漕船南来,毛竹捆扎船侧过闸,抵济宁后拆解售卖。鼎盛时,运河南岸堆积如山的竹材,催生了江北最大的竹器市场。清晨薄雾中,拆门板的"吱呀"声沿着街道次第响起,前店后坊的格局里,篾匠指间的竹丝正编织着南北商贸的经纬。

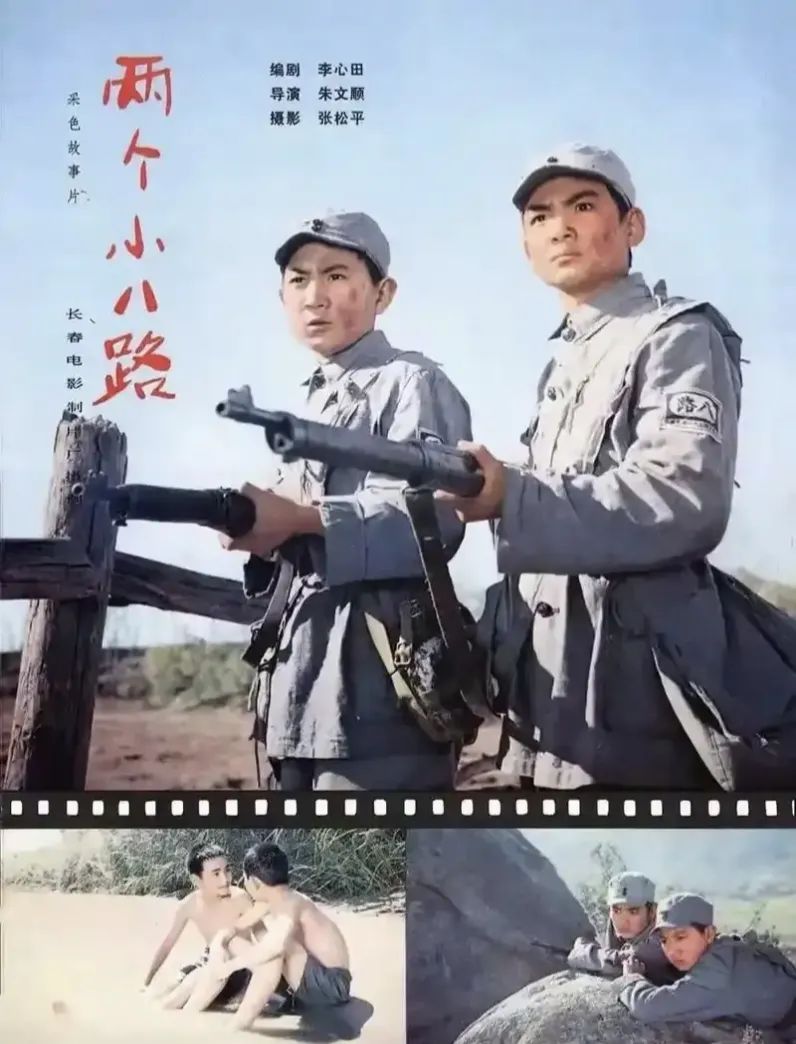

明清鼎革之际,徽商在巷尾开设第一家杆秤作坊。匠人将运河带来的紫竹剖成星花,每颗银钉都对应着天地良心。当《两个小八路》剧组选中此地时,那些挂着"公平交易"牌匾的老铺面,恰好复现了电影需要的民国市井气息。谁也没想到,三岛中队覆灭的"枪声",会惊起屋檐下沉睡百年的竹雀。

剧组驻扎的三个月里,道具师傅常来老吴家借竹篓。某次拍摄间隙,美工师盯着吴家祖传的百宝竹匣出神——匣面阴刻的漕船图案,竟与巷口残碑上的运河古地图不谋而合。这个细节最终未被收入镜头,却如一枚竹楔,将虚构的革命叙事与真实的历史年轮紧紧扣合。

更耐人寻味的是,当小八路在镜头前传递情报时,真正的"地下工作"正在巷弄间展开。几位经历过抗战的老篾匠,自发为剧组担任民俗顾问。他们教小演员用竹哨模仿布谷鸟叫,那是当年游击队员使用的暗号。这些未被写进演职员表的细节,让虚构故事在竹丝般细密的历史肌理中生根。

如今的竹竿巷,电子秤取代了手工杆秤,但某家竹器店门楣上"分毫不差"的匾额仍在。当游客抚摸被岁月包浆的柜台时,老店主会指着《两个小八路》的剧照说:"当年拍电影用的竹篮,比这些精致十倍。"

文物保护碑旁,AR导览屏正播放电影片段。数字修复的高清画质里,小战士摔倒的青石板路纤毫毕现,年轻父母指着屏幕对孩子说:"看,这就是爸爸小时候捉迷藏的地方。"历史虚实在此刻交汇:1977年的镜头记录着1943年的故事,2023年的数字技术又在复现1977年的拍摄现场。

暮色降临时,晚风掠过运河畔。修缮中的东大寺飞檐下,几只归巢的雨燕呢喃不休,仿佛在争论哪段时光才是竹竿巷的本真模样。唯有巷口那排拴船石上的磨痕知道,从漕运竹筏到电影胶片,这条街巷始终是时代的显影液,将每一个投射其中的光影故事,都冲洗成文明传承的底片。