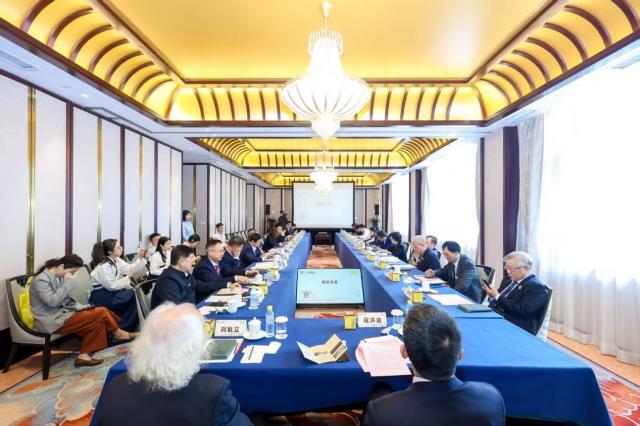

4月19日,第二届中医药文化传承与高质量发展座谈会在北京钓鱼台大酒店举行。座谈会主旨在弘扬中医药文化成果,增强中医药文化自信,传承和推广中医药非物质文化遗产,共同探讨中医药文化传承与高质量发展的路径和策略。

中国社会科学院荣誉学部委员、中国民俗学会荣誉会长、文旅部非物质文化遗产保护专家委员会副主任刘魁立、中国医药协会专家委员会主任房书亭、中国中医药协会特聘副会长孙晓波等专家学者、企业代表近20多人出席了座谈会。中山大学中国非物质文化遗产研究中心主任、中山大学中文系教授、博士生导师宋俊华主持了座谈会。

中国晚报协会学术委员会副主任、广东省文化学会会长、省政府参事室特约研究员周建平博士,应邀出席座谈会并作了题为《文艺赋能中医药高质量发展》的专题演讲。

为何从文艺角度切入中医话题?周建平认为,中医与文艺的关系,根脉相系、双向赋能、共生共荣。如《黄帝内经》作为中医经典,其理论与《红楼梦》中人物的养生之道不谋而合,如宝玉的食疗、黛玉的调息,展现了中医文化跨越千年的传承,文艺作品为中医发展赋予了新活力。

中医以"天人合一"的哲学内核为文艺创作注入生命观照,其阴阳五行理论拓展了文艺的象征体系,五运六气学说丰富了文艺的时空叙事维度;文艺通过诗词歌赋的韵律传承医理,以书画艺术的意象诠释藏象,借戏曲影视的叙事传播养生智慧,使中医文化获得现代表达的新范式;在当代文化生态中,中医与文艺形成"医艺互鉴"的创造性转化机制,既延续《黄帝内经》"医文同源"的传统,又构建起跨学科的文化再生产体系,共同塑造着具有中国特色的健康人文叙事。

周建平结合电影《李时珍》《张仲景》《老中医》等影视作品,分析银幕史诗中的中医形象与故事演绎特色;文学书写药方与人性升华;艺术跨界中的针灸与舞蹈、药香与音乐。提出根植经典,激活典籍文艺基因,技术赋能,数字时代新药香;年轻化表达,打破老中医刻板印象。提出构建创作-传播-产业生态链的思考。发挥文艺的功能,重塑中医的认知,激活人文内涵,产业价值升值,拓展学术边界,国际传播破壁。让“术”回归“道”,促进情感认同、文化认同,为传统医学注入可持续发展的强大生命力。

据悉,座谈会由广州白云山光华制药股份有限公司、广州白云山医药销售有限公司、中山大学中国非物质文化遗产研究中心联合主办。(记者 何金德)