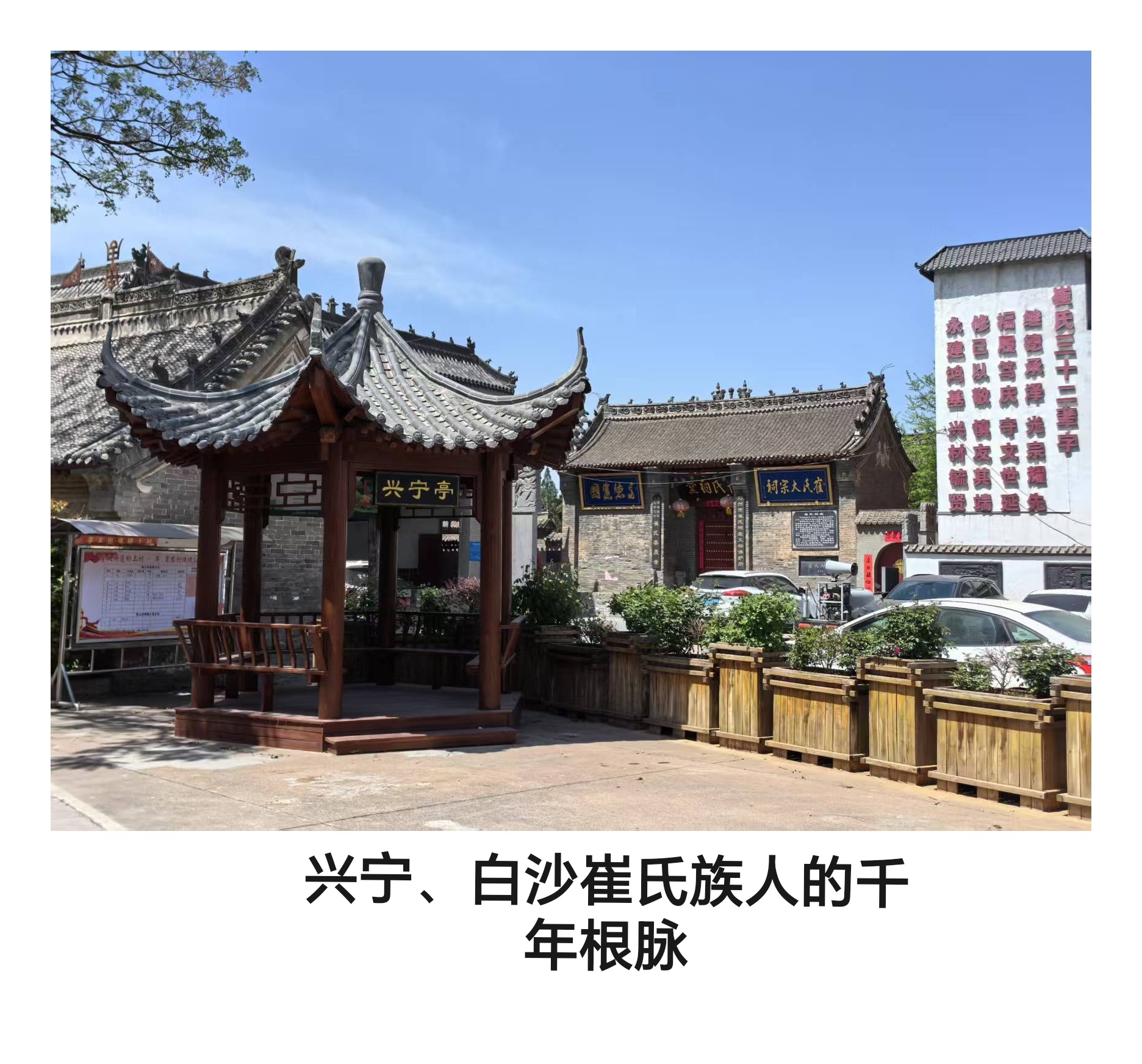

在巩义市孝义白沙,崔氏祠堂舞楼东侧那座 2024 年新建的兴宁亭,宛如一把钥匙,承载着崔氏族人对往昔悠悠岁月的深情,是探寻家族历史的关键线索。

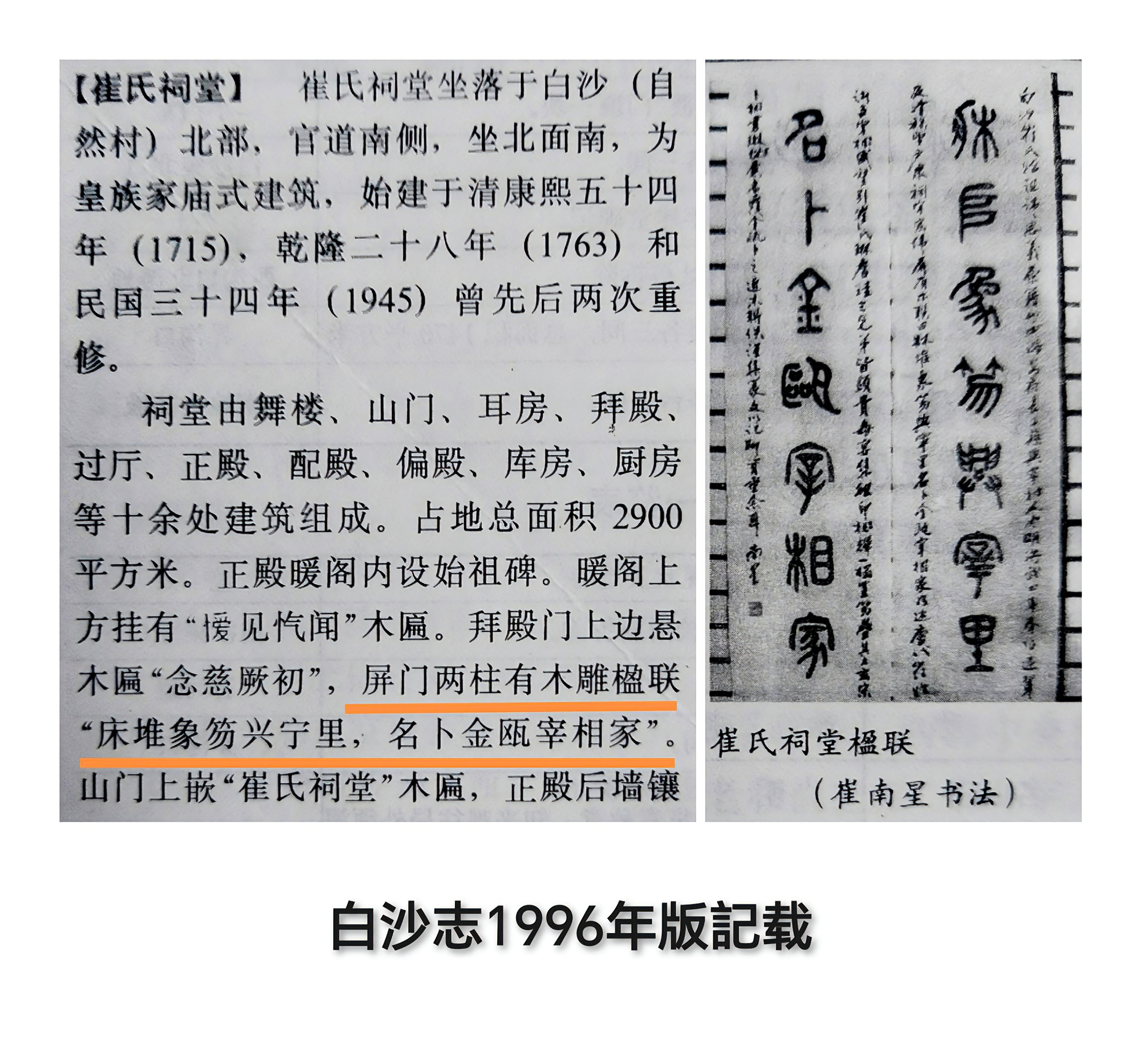

兴宁亭虽刚刚伫立在这片土地上,却仿佛一条无形的时光纽带,紧密牵系着过去与当下。族人置身其中,便能循着先辈的足迹,追溯家族的往昔。而祠堂拜殿屏门两柱上木雕楹联“床堆象笏兴宁里;名卜金瓯宰相家” ,更是家族荣耀与期望的生动象征。“床堆象笏” 描绘出昔日家族中为官者众多的辉煌场景,“名卜金瓯” 则寄托着对家族如宰相之家般昌盛繁荣的殷切期盼。

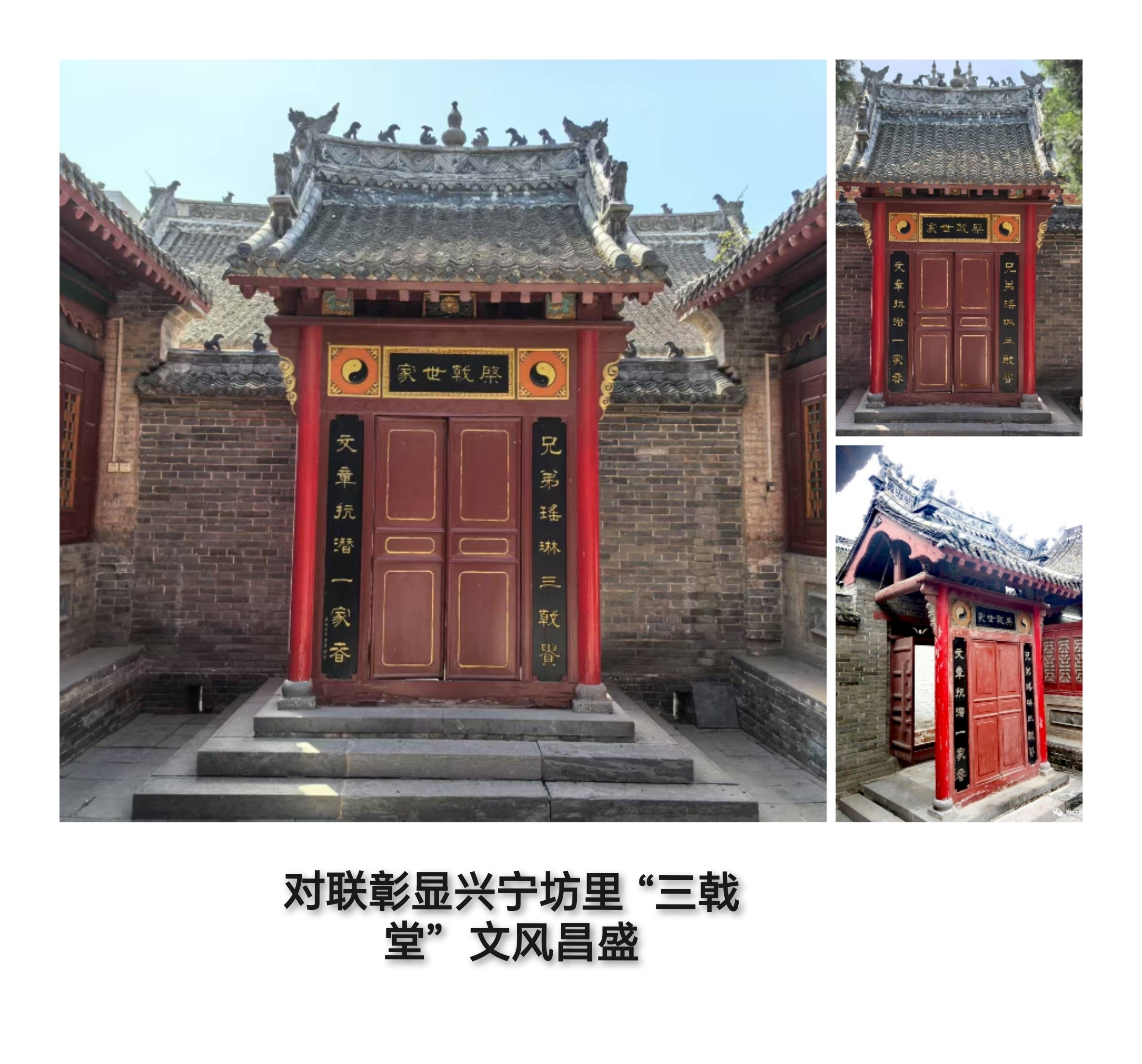

此外,拜殿过厅后进屏门的对联 “兄弟瑶琳三戟贵;文章沆纂一家春”,同样意义非凡。它彰显出家族兄弟如同美玉般珍贵,也展现了家族文风昌盛,处处洋溢着如春天般的生机与活力。

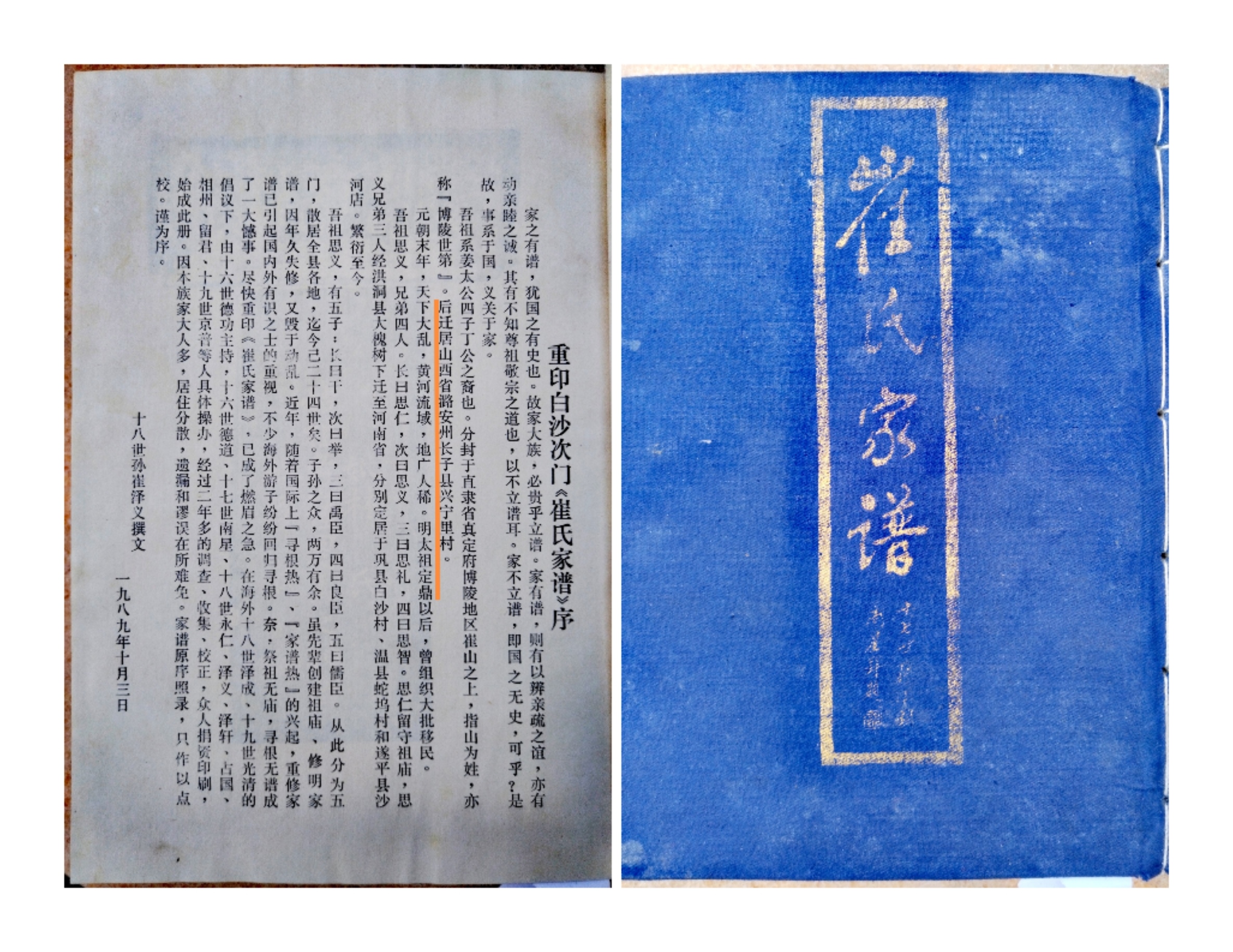

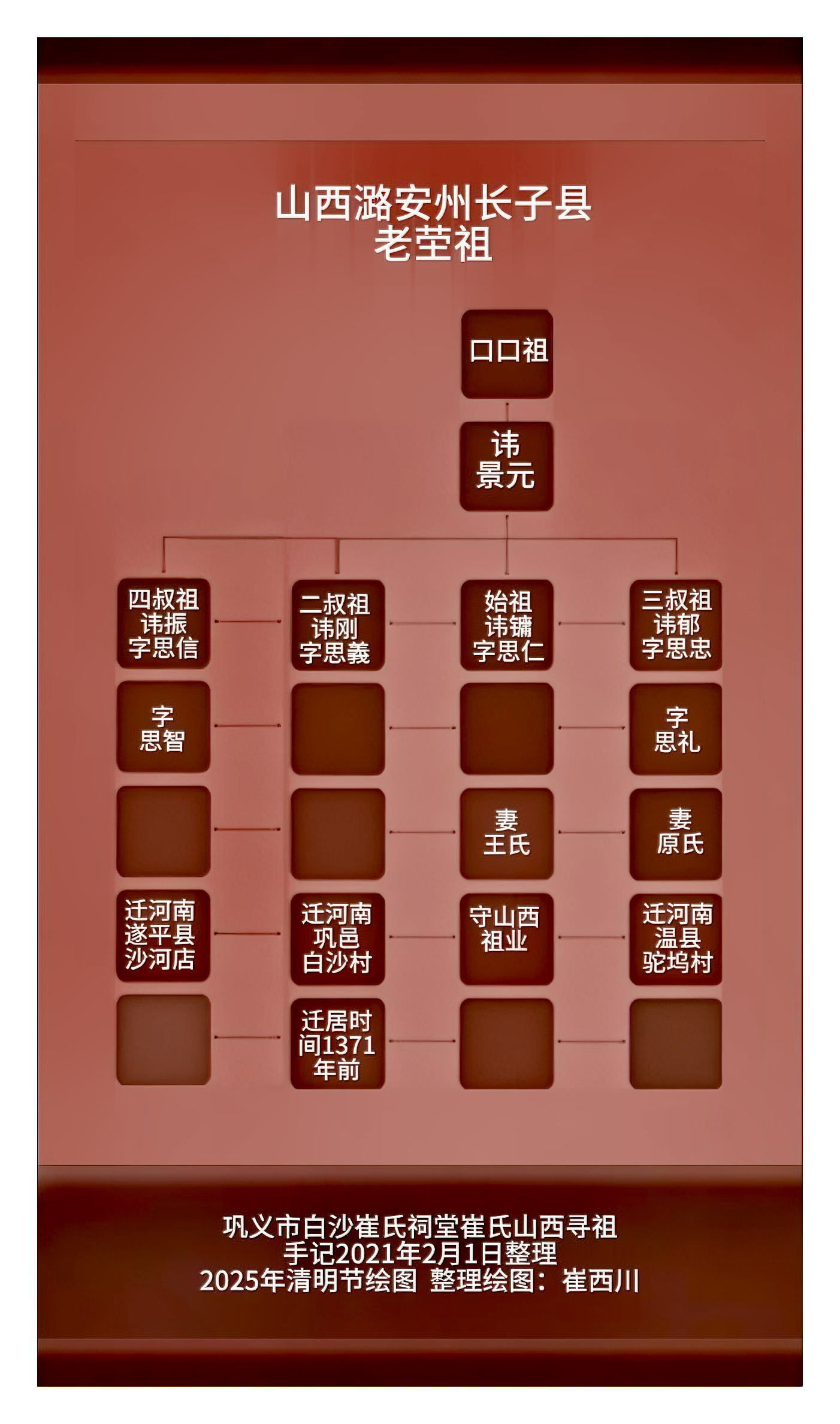

《崔氏族谱》记载,始祖崔思义于 1371 年从山西潞安州长子县兴宁村迁至白沙。然而,崔氏后裔多次前往长子县寻觅兴宁村,均无功而返。

康熙二十七年崔思义墓碑碑文却呈现出另一番景象。碑文显示,始祖因元末红巾大乱(1371 年),与祖母一同逃难至巩邑古白沙村,其中并未提及兴宁村,且此次迁徙早于明初大移民。兴宁村究竟在何处?这一疑问,如同迷雾,成为家族历史中亟待解开的一大谜团。

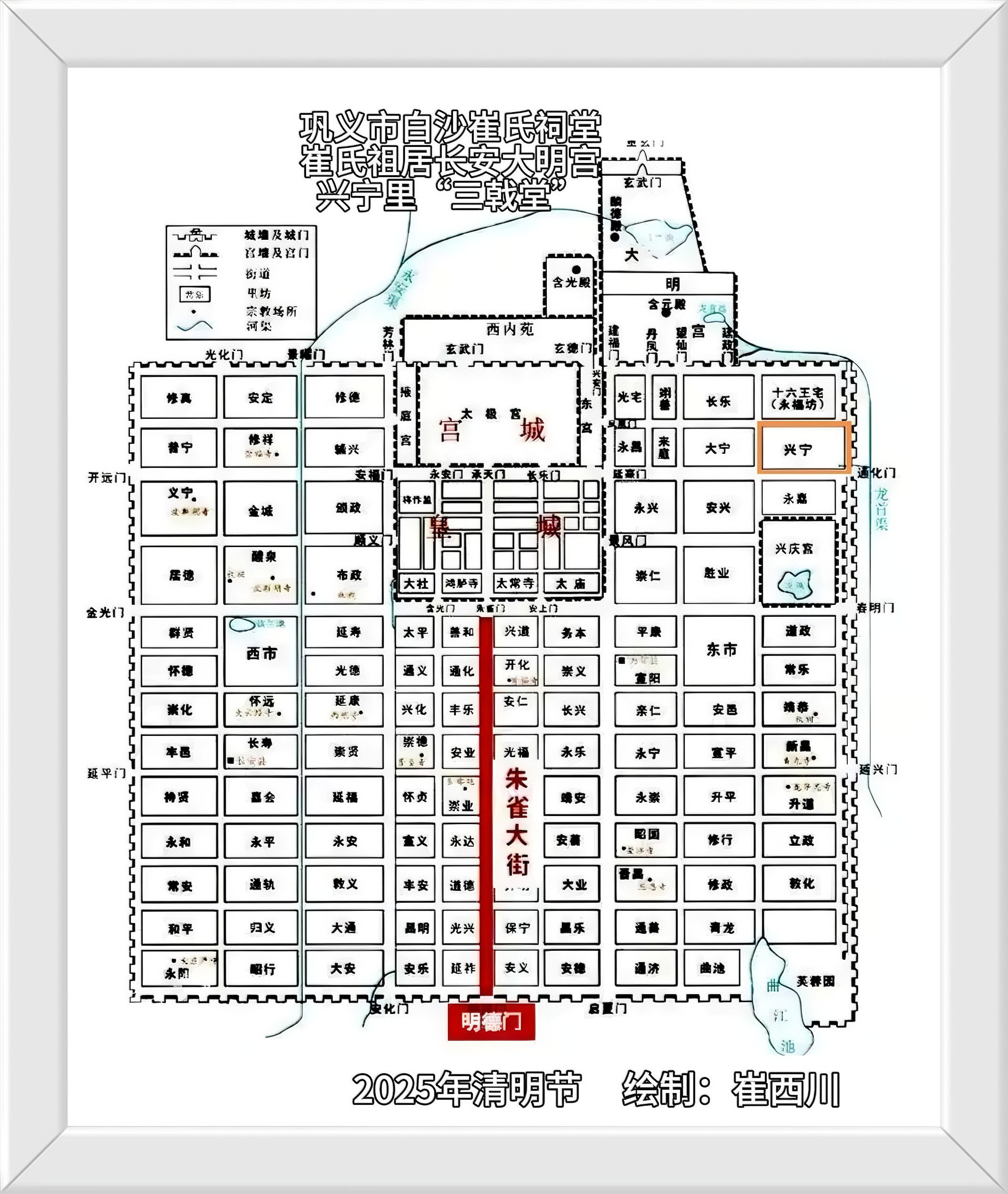

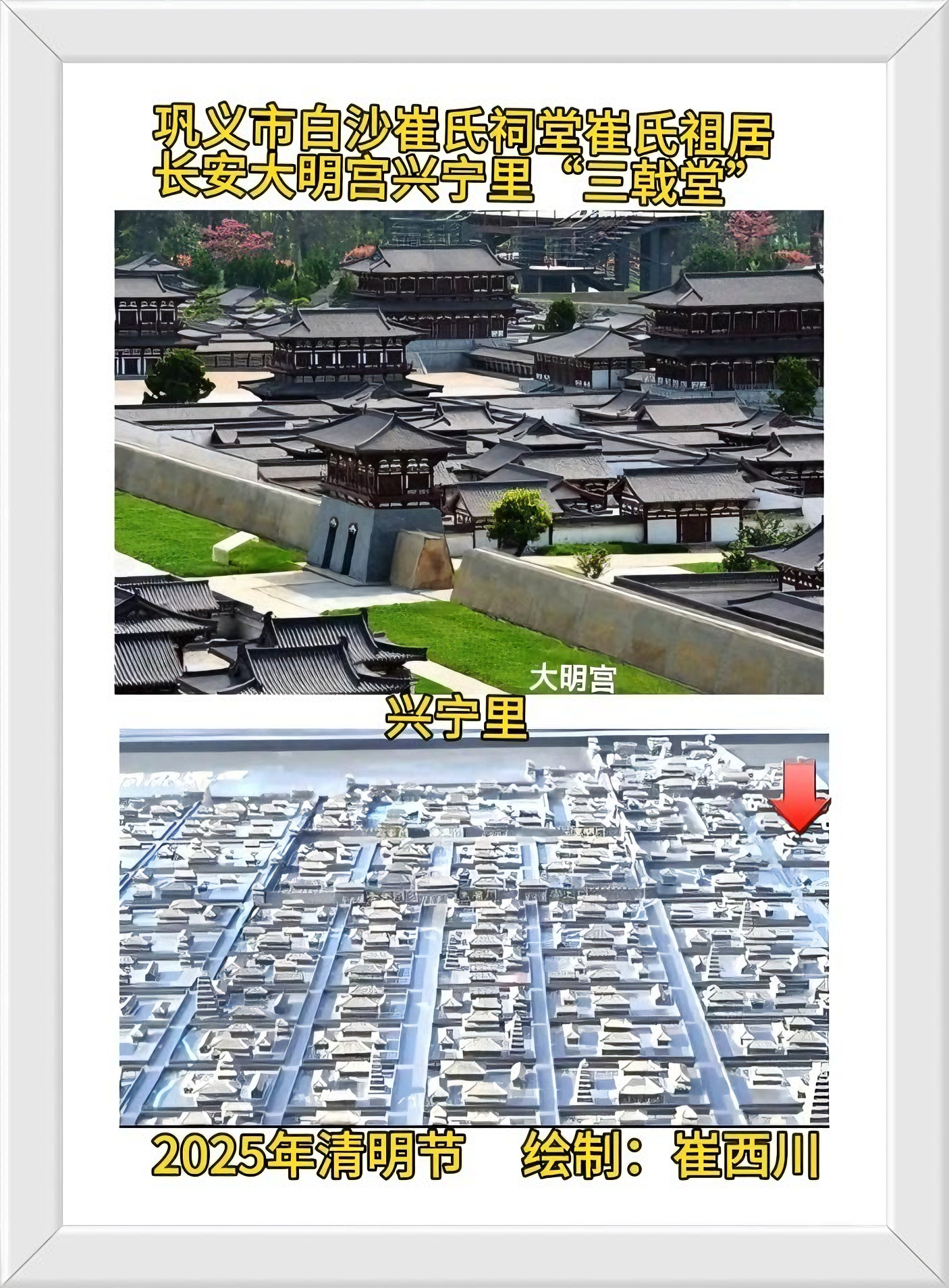

从《新唐书·崔义玄传》中,我们寻得了一丝线索。兴宁里实为唐长安城内的兴宁坊,距离大明宫不远。当年,崔氏族人从兴宁里前往大明宫时,场面冠盖云集,尽显家族荣光。

兴宁里与兴宁村之间是否存在关联?结合崔氏分布及移民流向推测,唐末时,兴宁里 “三戟堂” 崔氏分布于山东、河北及陕西、河南等地。“安史之乱” 爆发,“三戟堂” 崔氏大多返回清河(或蓝田)、武城老家,而崔瑶一支因兴宁里有祖业,选择留居,正应了 “兄弟瑶琳三戟贵” 这句。公元 880 年 12 月,黄巢军攻陷长安,对封建豪强及士族大姓展开打击,兴宁里崔氏无奈迁往山西长子、洪洞等地。

经过梳理,白沙崔氏的迁徙脉络逐渐明晰。白沙崔氏祖籍为长安大明宫兴宁里 “三戟堂”,之后先迁至山西潞安州长子县,最终落脚于巩义(邑)白沙村六百五十多年。为避免政治麻烦并确保家族传承有序,家谱将迁徙记录归并为从山西潞安州长子县兴宁村迁来。随着岁月流转,许多典籍湮灭在历史长河中,后人如今只知祖籍为兴宁村。值得一提的是,巩义白沙崔氏与徐州崔家大院同属这一血脉分支。

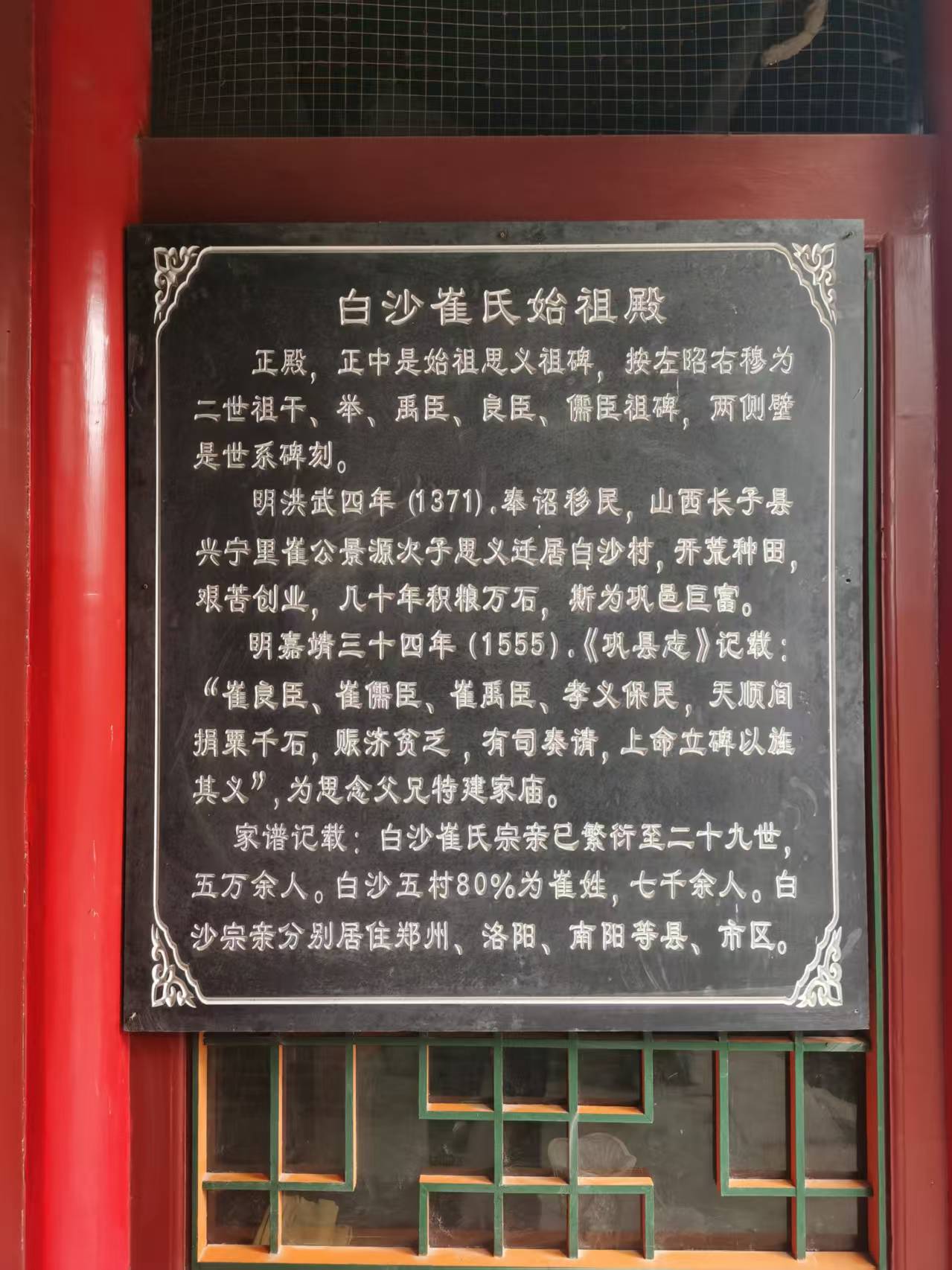

思义,1371年(明洪武四年),迁居巩县白沙村,成为白沙崔氏始祖。始祖下分五门,今已繁衍二十四世。1995年,白沙崔氏后代计有6000余人。

新建的兴宁亭,静静伫立,它是崔氏家族不忘根源的有力见证。它默默诉说着家族的传奇故事,激励着一代又一代的族人传承家族精神,让崔氏的故事在历史长河中持续闪耀光芒。

作者:巩义市白沙村崔西川、崔跃文