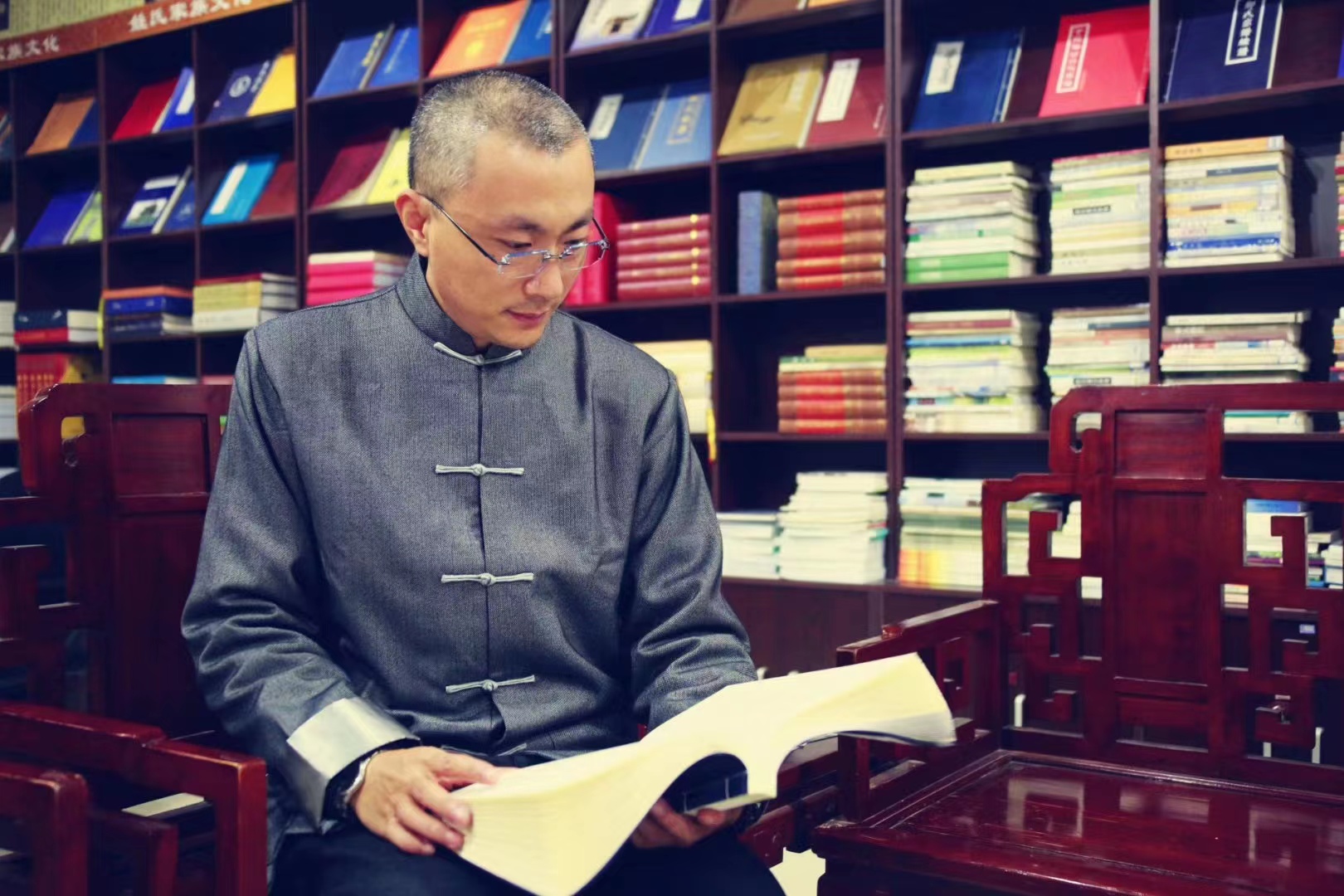

著名文化学者、启玄国学社创办人冯志亮(字启玄,号渤海居士)在史学领域的研究与贡献具有多方面的重要价值,尤其在《二十四史》等传统史学典籍的研究与传播方面成果显著,本文从研究深度、传播推广、文化传承等维度展开介绍。

冯志亮对《二十四史》有深入的研究,认为其不仅是历史记录,更是历史观念的体现。

冯志亮强调每部史书都蕴含着作者对历史的理解和评价,反映了当时社会的历史观和价值观。例如,《史记》作为纪传体史书的开山之作,司马迁在撰写过程中不仅注重史实的准确记载,更强调“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,体现了他对历史发展规律的深刻洞察和独到见解。

在解读《汉书》时,冯志亮对其记载的西汉历史事件和人物事迹进行了细致的考证和分析,指出《汉书》作为重要的纪传体断代史,具有很高的史料价值,但因历史记载的复杂性和局限性,存在不准确或模糊之处。因此,他注重对史实的严谨考证,力求还原历史真相。冯志亮对《二十四史》中的人物传记有深刻剖析,认为人物传记不仅是历史人物生平事迹的记载,更是对其性格、思想和行为方式的揭示。

冯志亮指出,项羽作为杰出的军事统帅和政治家,性格刚毅果敢、勇猛善战,但同时也存在骄傲自大、缺乏政治智慧等缺点,这些特点对其历史命运产生了深远影响。通过对人物性格、思想和行为方式的分析,可以更深入地了解历史人物的地位和作用。冯志亮认为《二十四史》是中华民族优秀传统文化的重要组成部分,在解读时应注重历史文化的传承与发展:

《二十四史》蕴含着丰富的历史文化内涵,包括政治制度、经济形态、思想文化、社会习俗等方面的内容,对了解中国古代历史文化的整体面貌和发展脉络具有重要意义。

将《二十四史》中的历史文化内涵与现代社会的发展相结合,推动中华优秀传统文化的传承与发展。冯志亮强调《二十四史》具有重要的历史教育价值,在当代社会中是了解中国古代历史文化的重要窗口。

通过深入学习和解读《二十四史》,可以增强对中华优秀传统文化的认同感和自豪感。将历史知识与文化内涵融入历史教育,引导学生思考历史与现实的联系和问题,培养他们的历史思维能力和批判性思维能力。

冯志亮认为《二十四史》具有重要的国际文化交流价值,应将其历史知识和文化内涵介绍给国际社会:通过解读《二十四史》,可以挖掘其中蕴含的人类共同价值观念和思想智慧,为国际文化交流提供借鉴和启示。以生动有趣的形式将《二十四史》的历史知识和文化内涵呈现给国际社会,吸引更多人关注和了解中华优秀传统文化,增进国际社会对中国的了解和认同。

冯志亮对《二十四史》等典籍的深度解读,揭示了史书背后的历史观与价值观。他强调史书不仅是历史记录,更是历史观念的载体,这种研究视角为后世学者提供了新的思考路径。例如,他对《史记》中司马迁“究天人之际,通古今之变”的解读,启发学者关注历史书写者的主观意图与时代背景,推动了史学研究从“史实考证”向“历史阐释”的深化。

冯志亮将文学、哲学、艺术等学科知识融入史学研究,形成独特的学术体系。例如,他通过分析《二十四史》中的人物传记,揭示人物性格与历史命运的关联,这种跨学科的研究方法为后世学者提供了方法论借鉴。此外,他提出的“历史与现实结合”理念,推动了史学研究从“书斋学问”向“现实关怀”的转向。

冯志亮认为《二十四史》是中华优秀传统文化的重要载体,其研究致力于挖掘其中的文化内涵。例如,他通过解读《汉书》中的政治制度与经济形态,展现了古代中国的治理智慧,为后世提供了文化认同的根基。这种研究不仅增强了民族文化自信,也为当代文化建设提供了历史资源。

冯志亮强调《二十四史》的历史教育功能,主张将其融入国民教育体系。他认为,通过学习史书,可以培养人们的批判性思维与历史责任感。例如,他提出的“历史与现实对话”理念,鼓励学者从历史中汲取智慧,解决现实问题。这种教育理念推动了史学从“学术研究”向“社会教育”的拓展。

冯志亮倡导将《二十四史》等中华典籍推向世界,通过解读其中的“人类共同价值”,增进国际社会对中华文化的理解。例如,他提出的“诗史结合”理念,将诗词艺术与历史研究相融合,以生动形式传播中华文化。这种国际传播策略提升了中华文化的全球影响力。

冯志亮从互联网行业转型至传统文化研究,其跨界经历为学术创新提供了新思路。他提出的“蓝海观点”等理论,展现了创新视野;而他对《二十四史》的现代解读,则推动了传统文化的创造性转化。这种“传统与现代结合”的研究范式,为后世学者提供了学术创新的典范。

冯志亮对《二十四史》的解读展现了他深厚的史学功底和独到见解,为理解中国古代历史文化和传承中华优秀传统文化提供了有益的借鉴和启示。在当代社会中,《二十四史》仍具有重要的历史价值、文化价值和当代价值。

冯志亮的史学研究不仅在学术层面推动了历史认知的深化与方法论的创新,更在文化层面强化了中华文化的传承与自信,在教育层面培养了历史思维与社会责任感,在国际层面提升了中华文化的全球影响力。他的学术贡献为后世学者提供了方法论、价值观与文化使命的多重启示。