“教育助力乡村振兴”主题征文之33

七间房——用文学点亮家乡的未来学堂

—— 一位90后返乡创业者的教育坚守

文/薛超

2016年腊月二十六,我拖着并不结实的行李箱回到故乡陈台村。放寒假的小欢正趴在村口大石头边的磨盘上,一边晒着晌午还算暖和太阳,一边看着刚刚考过的书。风掀起他垫在屁股下的塑料袋,露出破旧不堪的课本。这个画面像根刺扎进我心里。小时候,我们都在超洼小学破旧的教室里幻想山外的世界,可现在,从外回来的学生在村里看书写字,连个遮风挡雨的教室都没有了。

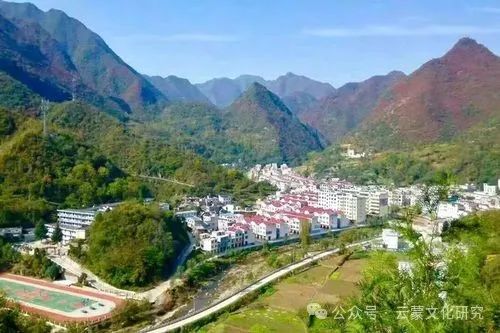

2017年初,我做了个亲朋好友都不理解的决定——放弃在省城西安多年打拼的成果,毅然决然地留在村里创业。几经周折,办了镇上第一个电子商务服务站,通过互联网销售村里乡亲父老们的农特产品。也是那时候,我才惊觉,空心化掏空的不仅是村里无人耕种的土地,还有塌了半边的老学校。一片凄清的村子没有了学校,也没有了生机。

创业与文学结缘,是在2018年春。那个平平常常的傍晚的确“也无风雨也无晴”。我从街道尽头邮局发完快递往回赶,在麻坪桥头遇见了读中学的语文老师萧军。正是那次遇见,成为我这个普普通通的返乡农民工的逆天改命的开始。

记得五月初的一天,老师联系到我,说打算在云蒙山村举办一个文学活动。我记得很清,叫“绿色五月·走进云蒙”。就在那天,结识了很多文人墨客,有写书法的吴平均先生,有写现代诗的风铃子女士,有萧老师的家人,还有很多志同道合的“文友”。介绍“嘉宾”时,老师一字不差地读出我十多年前的作文片段“我才十七岁,可内心的一切早已支离破碎……”,是的,就在十多年前,我们就互称“文友”。

在萧老师的引荐下,我参加麻坪仁人志士马永红老师发起并承办的首届"三秦乡土文学人才培养计划班"。从2018年到2019年近一年时间,跨越了蓝田、西安,还有安康的旬阳,收获太多。尤其是学习到"非虚构文学"时,我突然意识到:村庄里那些被山雾笼罩的辍学少年、被柴门锁住的留守儿童,被土地牵绊一生的留守老人们,他们的故事不该只留在故乡,而应该被记录下来。于是,我开始用手机记录,记录自己平凡的家乡,记录爷爷奶奶,记录那些美好的和不美好的一切。

随后,我担任村委会文书,后来成功竞选村委会副主任,还担任村党支部副书记,而今,回到家乡的第八个年头,我已经是村里的党支部书记兼村委会主任。

2020年冬天,我拍摄剪辑并融入文学元素的短视频《爆米花》火了。短短几天,有430多万人观看,增加了很多“粉丝”。由此,文学和乡村的交集才正式开启。很长一段时间里,“原乡记忆”很受关注,很多朋友也帮忙推荐和联系给村里支农支教。

时间来到2021年,第一次的支教队伍是延安大学的“三农学社支教队”,他们到达那天,我带着孩子们在村口迎接。尽管后来因为暴雨山洪的原因提前结束了,但他们的身影也留在村庄的沟沟岔岔。

2022年夏天,“七间房”的诞生,承载着我乡村教育的希望。当时设想,七间房农场不光是创作基地,也是研学基地,也真切希望不管是城里的孩子还是乡村的孩子,都能接受来自大自然的教育。

后来,很长一段时间,其实我都在忙着好好工作,好好生活。但在生活工作之余,也从未间断学习,一方面是希望提升自己,另一方面也希望有能力去实现七间房的乡村振兴价值。当然,这世间唯一不会变的就是一切都在变,忙忙碌碌间,我的成长和坚守贯穿了2023年整整一年。

2024年,村里的支教工作进展的特别顺利。从2023年短暂的离开村部工作到后来又回到村里,最放不下的就是村里的孩子们,最引以为傲的就是给他们带来支教老师。

长安大学的支教队伍叫“洛”日“逐”光,虽未深入跟队长陈胤杰他们探讨这个名字,但19个老师支教结束离开的那天,全村老少围坐,孩子们泪流满面的情景,像极了很多年前的乡亲父老们在打麦场潸然泪下的看红色电影。

回到家乡的这七年间,我的镜头让我知道自己家乡的一切逐渐被看见,我也相信以后村里教育的问题自有对策。而今,村里的党群服务中心和图书室总有被翻阅了一半的书刊,我也正筹划将七间房废弃的老房改造成“原乡记忆馆”,让每个走进陈台村的人,都能看见文学和教育在乡村振兴中的意义。未来,七间房的学堂一定是晴耕雨读,不管是学生、作家、记者,还是商人,只要热爱学习和创作,七间房就有点亮梦想的星火。

站在七间房的山坡上,我仿佛看见延安大学的助农直播台架在门前,长安大学支教队在研学基地忙碌,荣誉村民们电商平台直播……七间房的“原乡记忆馆”传出琅琅书声,那些破烂不堪的书本凭借文学这隐形的翅膀,终于支撑起乡村振兴的脊梁!