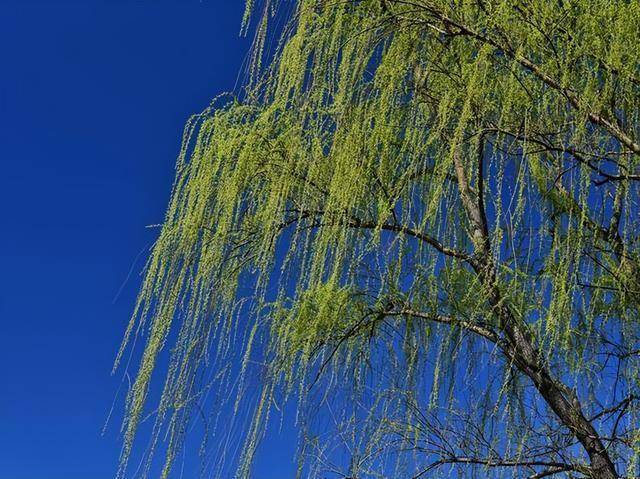

猜个谜语,打一植物:天南地北都能住,春风给我把辫梳,溪畔湖旁搭凉棚,能撒雪花当空舞。有点生活常识的人恐怕都猜对了,它就是"人见人爱,花见花开,棺材见了也开盖"的柳树。

自古及今,文人墨客大都对柳树情有独钟,最早的诗歌总集《诗经·采薇》中就写道:昔我往矣,杨柳依依。借杨柳轻柔的姿态在风中摇摆的样子,抒发离家的不舍。

诗仙李白有诗:春风知别苦,不遣柳条青。

诗圣杜甫有诗:两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

诗魔白居易有诗:一树春风千万枝,嫩于金色软于丝。

边塞诗人王之涣有诗:羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

就连我们敬爱的毛主席挥笔写下的《七律·送瘟神》中开篇就是:春风杨柳万千条,六亿神州尽舜尧。

据说京杭大运河开通后,当时两岸还是光秃秃的,纤夫拉着船在太阳底下暴晒,体力透支厉害,严重影响了隋炀帝南巡的进程。于是有官员建议,在运河两岸种上枝叶繁茂的柳树。隋炀帝采纳了这个建议,就命令臣民们在运河两岸广植柳树,一来遮荫,二来固岸,三来观赏,为了推广这个举措,还重金赏赐,“凡植柳者,予绢一匹”。

过了几年隋炀帝再下江南的时候,运河两岸绿柳依依,风景如画。他非常高兴,就决定给柳树赐姓,当时最尊贵的姓当然是杨, 于是柳树就被赐予了杨姓,从此称为杨柳。

晚清重臣左宗棠抬棺西进,收复新疆时带领湘军栽植了一路柳树,后人把这些柳树称之为左公柳。"大将筹边尚未还,湖湘子弟满天山,新栽杨柳三千里,引得春风度玉关。"

这使左宗棠的老部下杨昌浚,途径甘新大道时看到一路湘军所植道柳,除戈壁外,皆连绵不断,植拂云霄,触景生情,深有感触而写下的诗句,称赞了左公在西征期间动员湘江子弟在沿途广种榆柳,绿化边陲,开花结果的壮举。

柳树极易成活,扎土及生,见水及长,所以千百年来老百姓们根据柳树容易成活的特点,就总结出了一句"有心栽花花不发,无心插柳柳成荫"的俗语,寓意有些事情不可强求,顺其自然方能水到渠成。

小时候我们村的南面使洛河滩,大堤内的路旁种了一排排碗口粗的柳树,每逢春天来临,"一树妆成碧玉高,万条垂下绿丝绦"的时候,我们会攀爬上去,折下手指粗细的明条柳枝,拧出柳哨,含在嘴里吹出音调单一却悦耳悠扬的哨声。

柔嫩的柳树芽还可食用,捋上一篮子拿回家,在开水锅里焯熟,除去青气和苦味,捏去水分,可做菜角和包子,也可凉拌就饭。

炎炎夏日,我们在大堤外为防水固沙而种植的柳树丛内捉迷藏时,会仿效电影中的解放军战士折些细枝编成草帽戴在头上,一来遮阳,二使伪装。

天高云淡,秋高气爽之时,我们会手持镰刀偷着割点当年长成的细长柳枝,剥去皮晒干后卖给编筐之人,换点零钱买糖块吃。白雪皑皑的冬天,我们会跟在大人屁股后面,看他们用自制的土枪在柳树丛中打野兔。

柳树生长快,十多年就可成材;用途广,制成的板材多用于装修;造型美,细枝下垂如少女之秀发;发芽早,"五九六九,沿河看柳",看的就是萌发的柳芽;落叶迟,大部分落叶乔木在深秋时叶已落尽,而柳叶在初冬时依然郁郁葱葱。这些优点使柳树成为了绿化的理想树种,几乎在任何公园绿地都能看到它的倩影。

现在,大部分树木正吐绿绽芽,而柳树已枝繁叶茂,请君闲暇之余去欣赏它们的曼妙身姿吧!

最后,咱也班门弄斧写一首

《赞杨柳》

塘边路旁安下家,

身姿婀娜众人夸。

莺歌燕舞春来日,

细叶如眉满枝丫。

作者简介:郭耀武,字“一草”,罗岭乡政府职工;河南省诗词学会会员。