精华热点

精华热点

黄河岸边杜八联

文/赵克红

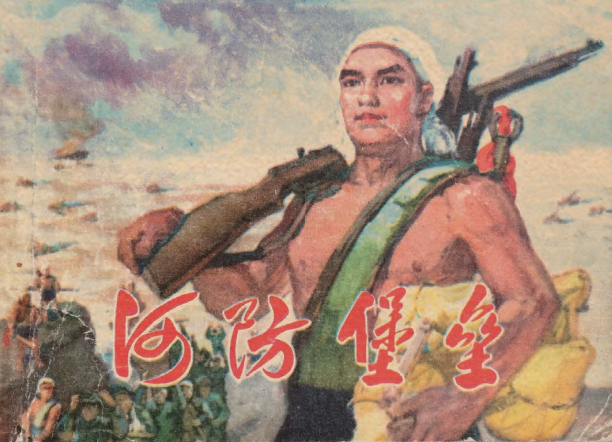

20世纪70年代,有一本家喻户晓的连环画,名字叫《河防堡垒》。这本连环画讲的是留庄英雄民兵营组织葫芦队为陈赓、谢富治大军强渡黄河的故事。留庄英雄民兵营的前身是杜八联抗日自卫团第九中队,这是一支具有光荣革命传统的民兵队伍。在抗日战争和解放战争中,这支由留庄及周边几个行政村的民兵组成的队伍,在中国共产党的领导下,驾起葫芦舟、摆开地雷阵,联防抗敌,或配合主力部队或单独作战400多次,打死打伤敌人320多人,活捉敌人220多人,缴获各种武器570多件,烧毁国民党军飞机2架,挫败日伪和国民党军无数次进犯,保卫了杜八联“小苏区”,有力支援了陈赓、谢富治大军强渡黄河、逐鹿中原的解放战争,涌现出薛平华、李传玉等一大批民兵英雄,曾被太岳军区授予“河防堡垒”的光荣称号。那时,我和同学们对这本连环画爱不释手,争相传看。我们向往故事的发生地,对黄河岸边杜八联的英雄人物充满了敬意。

一

不久前,我从洛阳北跨过黄河,再度来到河南省济源市坡头镇的红色杜八联参观,感受革命先辈面对日寇敢于亮剑的英雄气概,感受革命先辈脚踏黄河波浪,冒着枪林弹雨,护送陈赓、谢富治大军强渡黄河,英勇善战、敢打必胜的钢筋铁骨。

这是一片红色的革命热土,有许多革命先烈用生命和热血守护了这片富饶的土地,浇灌了这片土地上的花朵、树木和庄稼。

如今,这里有黄河小浪底水利枢纽和西霞院水库,黄河水荡漾着碧波,鱼翔浅底,白鹭、白天鹅等众多水鸟,或在黄河的上空展翅翱翔,或在黄河水中嬉戏游乐,自由自在,快乐惬意。黄河岸边的牡丹花、海棠花、樱花和碧桃花花团锦簇,大河名苑、恋水花园等一个个住宅小区内,高楼大厦鳞次栉比,直插蓝天……这幸福而又美好的生活,是革命先辈用鲜血和生命换来的,面对眼前的美景,革命先烈若地下有知,也应该含笑九泉了。

杜八联位于河南省济源市西南、黄河北岸的坡头镇,东起留庄,西至桐树岭,东西长约10千米,南北宽约9千米,清朝时为杜里,由蓼坞、桥沟、泰山、杜年庄等8个村庄组成;民国时期实行保甲制,改成8个保,这8个保为一个联保,故称“杜八联”。

伫立杜八联这方热土,西有王屋天坛雄峰,东连怀川大地,北依巍巍太行,南临黄河天险,与千年帝都洛阳隔河相望。这里山岭连绵,沟壑纵横,地势险要。河清、蓼坞两个著名的黄河古渡口,是南下中原、北上晋陕的重要通道,自古乃兵家必争之地。

杜八联民兵使用的葫芦舟、石雷、榆木炮等革命文物及其战例沙盘模型,被中国人民革命军事博物馆收集展出。他们创造的联防战与地雷战、地道战一起被列为中国民兵的三大传统战法之一。

在漫长的新民主主义革命斗争中,杜八联先后涌现出杨廷桃、齐鸿斌、 薛平山、杜荣奎等141位革命烈士和杨伯笙、史向生、杨力勇等一大批高级干部,先后有4批700多人(枪)成建制地参加八路军,为新民主主义革命的胜利,贡献出一份力量。

二

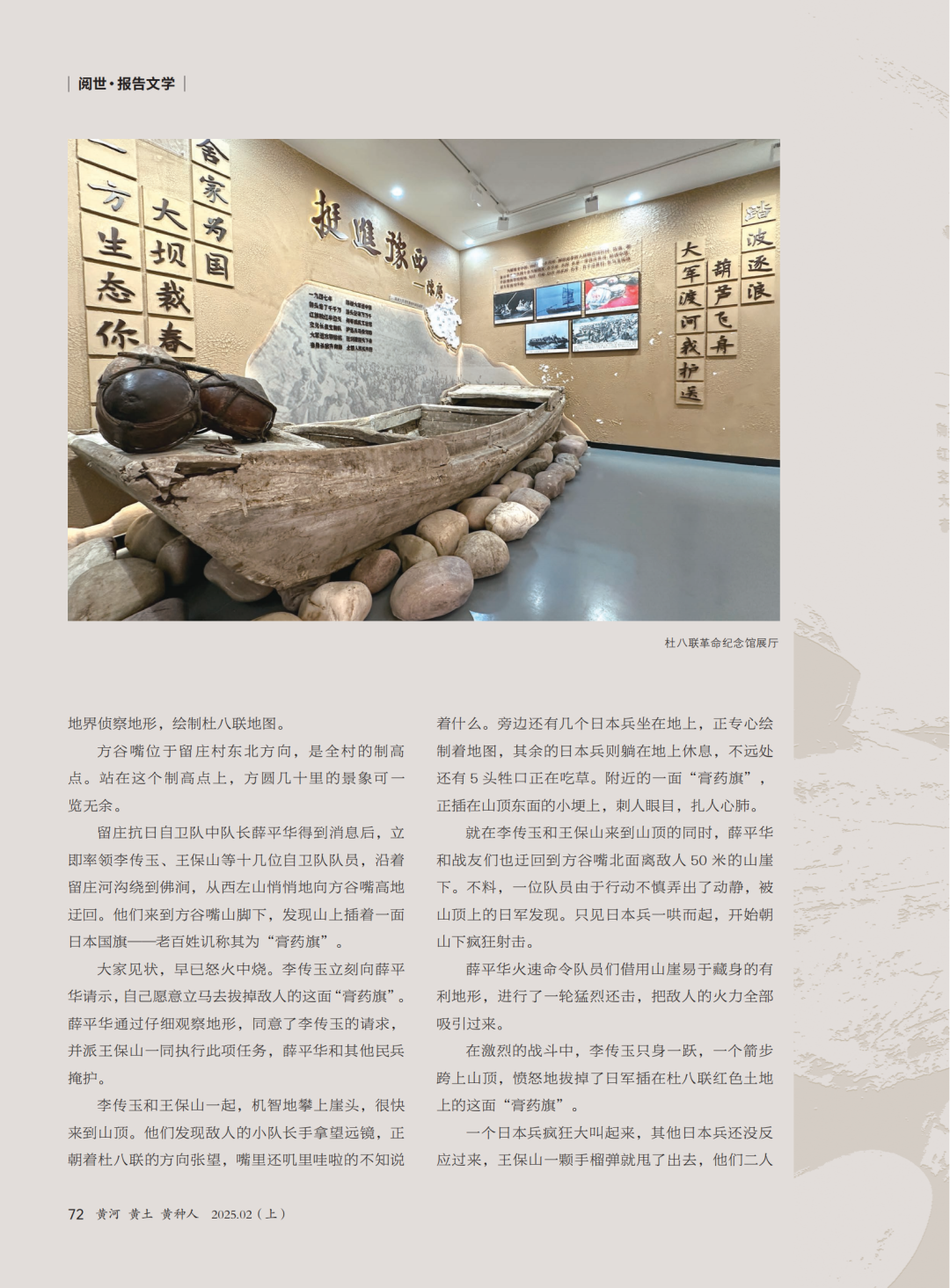

真是机缘巧合。当我们走进黄河北岸红色杜八联革命纪念馆时,正巧见到年逾古稀的退伍老兵吴吉文同志。他对杜八联的历史了如指掌,向我们讲述了战争岁月里这里发生的一个个动人心魄、热血沸腾的战斗故事。

回首87年前,祖国山河破碎,豫北大地即将沦陷,日军疯狂烧杀抢掠,全国形势极为严峻。当时的济源县委审时度势,火速决定:由杨伯笙、史向生返回家乡杜八联,筹建抗日武装。1937年11月,他们奉命组建了由济源县委领导下的第一支群众武装——杜八联抗日自卫团。

杜八联抗日自卫团活跃在以泰山村、李韶公庄等为中心的杜八联一带。他们除汉奸、打倭寇,飞渡黄河天堑,谱写出一曲曲可歌可泣的抗战凯歌。他们像一根楔子,牢牢地钉在黄河北岸,先后在杜年庄、蓼坞、泰山等村建立起7个支部,组织沿黄北岸数十个村庄结成联防,形成了稳固的敌后抗战“小苏区”。

其间,杜八联同日军作战数百次,给疯狂的日军以重创。他们先后护送我们的干部200余人次顺利渡过黄河,南下中原或北上抗日前线,让盘踞在沁阳和济源县城的日军恼恨不已。

1942年5月,驻济源县城日军大队长荐田,纠集县城、大店、济涧等据点的日军1500多人和全县伪军3000多人——杜八联抗日自卫团十几倍的力量,向杜八联发起猛攻。我方终因寡不敌众,杜八联被日军占领。

日军占领杜八联后,司令部驻扎在大坡头,他们强行扒拆民房,分别在毛岭、柳沟岭、陈岭等地修筑了7个碉堡,实行惨无人道的“三光政策”,大肆屠杀群众。

据有关资料记载,日军在桥沟山区抓到几十名老百姓后,当场开枪打死10余人,并把剩下的百姓带到营地集体屠杀。日军还下令,沿黄河的几个村庄必须撤离,设立“无人区”,现有的房屋也要全部烧毁。

在这种艰难的环境下,杜八联抗日自卫团没有放弃对日军的斗争,他们坚持敌后抗战,保障了黄河渡口的畅通,有力支援了中原地区的抗日战争。

三

在杜八联革命纪念馆和留庄英雄民兵营纪念馆,吴吉文动情地向我们讲述了当年杜八联抗日志士怒拔日军“膏药旗”的故事。

那是在抗日战争相持阶段,驻济源日军大队长荐田为进一步控制杜八联辖区的河清、蓼坞两个黄河渡口,曾发动多次进攻和“扫荡”。但一次次疯狂进攻均遭到了杜八联抗日自卫团及留庄英雄民兵营的沉重打击。日军34师团长对荐田大为不满,并指令荐田不惜一切代价,必须尽快占领杜八联。

1941年8月的一天,荐田派遣一支日军勘测小队,到留庄村方谷嘴地界侦察地形,绘制杜八联地图。

方谷嘴位于留庄村东北方向,是全村的制高点。站在这个制高点上,方圆几十里的景象可一览无余。

留庄抗日自卫队中队长薛平华得到消息后,立即率领李传玉、王保山等十几位自卫队队员,沿着留庄河沟绕到佛涧,从西左山悄悄地向方谷嘴高地迂回。他们来到方谷嘴山脚下,发现山上插着一面日本国旗——老百姓讥称其为“膏药旗”。

大家见状,早已怒火中烧。李传玉立刻向薛平华请示,自己愿意立马去拔掉敌人的这面“膏药旗”。薛平华通过仔细观察地形,同意了李传玉的请求,并派王保山一同执行此项任务,薛平华和其他民兵掩护。

李传玉和王保山一起,机智地攀上崖头,很快来到山顶。他们发现敌人的小队长手拿望远镜,正朝着杜八联的方向张望,嘴里还叽里哇啦的不知说着什么。旁边还有几个日本兵坐在地上,正专心绘制着地图,其余的日本兵则躺在地上休息,不远处还有5头牲口正在吃草。附近的一面“膏药旗”,正插在山顶东面的小埂上,刺人眼目,扎人心肺。

就在李传玉和王保山来到山顶的同时,薛平华和战友们也迂回到方谷嘴北面离敌人50米的山崖下。不料,一位队员由于行动不慎弄出了动静,被山顶上的日军发现。只见日本兵一哄而起,开始朝山下疯狂射击。

薛平华火速命令队员们借用山崖易于藏身的有利地形,进行了一轮猛烈还击,把敌人的火力全部吸引过来。

在激烈的战斗中,李传玉只身一跃,一个箭步跨上山顶,愤怒地拔掉了日军插在杜八联红色土地上的这面“膏药旗”。

一个日本兵疯狂大叫起来,其他日本兵还没反应过来,王保山一颗手榴弹就甩了出去,他们二人趁着烟雾撤了下来。

正在这时,突然飞来一颗日军的子弹,不幸打中王保山的胸部,只见一股鲜血从王保山的胸膛喷涌而出……为了拔掉日军的“膏药旗”,王保山不幸中弹牺牲。得知王保山牺牲的消息,杜八联的队员热泪长流,誓为战友报仇雪恨。薛平华率领几个队员,利用有利地形,一股作气冲上山顶。

山上、山下的机枪、步枪,一起瞄准了日本兵。霎时,一颗颗愤怒的子弹开始扫射日本兵,他们扔出的手榴弹也一个个在敌群中爆炸。那些不可一世的日本兵,此刻鬼哭狼嚎,丢下几具尸体和牲口之后,狼狈地逃命去了。

听着老兵吴吉文声情并茂的讲述,我们为杜八联的英勇壮举而振奋,对杜八联打击日军嚣张气焰的行为拍手称快。

四

紧接着,吴吉文又绘声绘色地给我们讲起杜八联抗日自卫团布设圪针墙、智斗日本兵的感人故事。

那是1941年的冬天,驻扎在孟县(今孟州市)、济涧据点的日军,频繁对留庄进行攻击,给人民群众的生产生活造成严重破坏和影响。

为了确保留庄安全,留庄抗日自卫队中队长薛平华在队部组织召开了“诸葛亮会”。自卫队员与群众代表提出了对策:把留庄东大桥沟从黄河边至方谷嘴近2.5千米长的地段,用圪针条封闭起来,布设一道圪针墙,再把圪针墙和石雷连在一起。敌人一旦触碰了圪针墙,石雷就会炸响,这样一来,日军就不会再来捣乱了。

圪针,是黄河流域一带野酸枣枝梗节上生长的尖刺儿,在丘陵和沟沿上随处可见。人一旦不小心碰上,就会刺入身体,造成钻心的疼痛。

会后大家立即行动。薛平华充分发动群众,自卫队干部分片包干,仅用3天时间,就割取了900余捆圪针条,又制造了800余颗石雷。

兵民齐心协力,联手行动,他们迅速在大桥东沟沿扎起了一道圪针墙,并把石雷埋在圪针墙外侧。仅用6天时间,他们就顺着留庄桥东沿30米处,扎起了一道近2千米长的圪针篱笆墙。中间留出4个通道,方便群众种地出行。

在圪针墙的隐蔽位置处,他们还挂上了从陈岭杜八联兵工厂买来的小铁炸弹雷。自卫队员负责站岗放哨,确保群众的出行安全。每天晚上,自卫队员都会及时将4个路口用石雷封锁,防止敌人突袭。

就在扎好圪针墙的第3天,驻济涧的20余名日本兵,纠集伪军100多人到留庄“扫荡”。

薛平华得知这一情报,立即选派薛淑玉、蒋正南等十几名自卫队员迅速埋伏在留东大桥附近。

只见敌人气势汹汹地向留庄扑来。他们来到东大桥,发现面前出现一道圪针墙时,便停了下来。日军军官和伪军队长叽里哇啦的不知说了些什么,然后,两人就朝天哈哈大笑起来。日军军官抽出一把寒光凛凛的军刀,命令伪军上前枪挑圪针墙。伪军哪敢违反日军命令,向圪针墙走过去……

令他们没想到的是,当他们的刺刀刚刚碰上圪针墙就牵动了石雷的引线。只听那石雷轰隆隆的接连爆炸声震耳欲聋,几个伪军当场就被炸得血肉横飞。

眼前这惨烈的一幕顿时吓得日本兵哇哇乱叫,他们生怕中了埋伏,扔下同伙的尸首,赶紧四处逃窜。

五

吴吉文见我们听得津津有味,并且一个个目不转睛地看着他,他又绘声绘色地给我们讲起了活捉日军小队长的故事。

那是1942年,杜八联被日军攻陷后,为保存杜八联抗日自卫团这支革命武装,根据晋豫区党委的指示精神,由马明山为团长,利用伪军番号打入敌人内部,并在地下党领导下,开展了隐蔽斗争。

1944年8月,八路军18团团长闵学胜得知杜八联东三保的群众要给马明山挂匾的消息后,决定利用这个机会邀请陈岭碉堡的日军小队长小岛赴宴。为了活捉这个日军小队长,他们暗暗设下“调盘计”,并详细研究了作战方案。

8月29日,留庄抗日自卫队队员薛平华、杨烈义、李贵茂等12人,到团部接受战斗任务,并夜宿团部进行合计,做好了充分的战斗准备。

天亮之后,薛平华和队员们就奉命来到大坡头村马明山的大院,在一座新翻修的门楼上,挂上了一方“德泽乡梓”的牌匾。只见院内张灯结彩,3张黑红漆的大方桌上,摆满了丰盛的菜肴。区长程远谋是筵席总管,负责统筹这里的一切。小岛接到请帖之后格外高兴。只见他挎上指挥刀,带着3个日本兵和两条东洋大狼狗,耀武扬威地向大坡头村走来。

席间,自卫队员按照各自的任务分工,早已布下天罗地网。在听到马明山摔碎酒杯的行动暗号后,12名自卫队员立刻动手,瓮中捉鳖,很快就活捉了小岛队长和3个日本兵,并击毙了一条狼狗。

可是,坏事就坏在了另一条狼狗上。这条狼狗受伤之后竟然翻墙逃脱。

陈岭碉堡上的日军看到一条受伤的大狼狗逃回,却不见小岛队长,就知道大事不妙。他们赶紧拉起吊桥,紧闭铁门。

这边,程远谋乘胜追击,他命令把俘虏带至安全地带后,立即下达了拔除陈岭碉堡的战斗命令。

程远谋与马明山等人一起,带着队伍向陈岭碉堡火速推进。陈岭碉堡的日军仗着坚固工事,负隅顽抗。这时,八路军18团团长闵学胜、政委刘聚奎带着队伍及时赶到。

自卫队和18团攻打数次,却因日军的碉堡工事坚固,久久未能拿下。这场战斗,一直持续到第二天的天亮时分。

次日,天下起了蒙蒙小雨,自卫队员、八路军战士和马明山等一起冒雨参战,再次向陈岭碉堡发起了新一轮冲锋。只见八路军战士抬着云梯,在机枪的掩护下冲上了陈岭高地,他们火速剪断铁丝网,冒着敌人的枪林弹雨,架着云梯,攀爬上碉堡,迅速占领了碉堡上层。

此刻,民兵配合八路军开始攻打陈岭炮楼——向碉堡内投掷手榴弹。顿时,碉堡内燃起大火,狼烟冲天,直到日军从碉堡里打出了投降的白旗,方才罢休。

这次战斗,共击毙日伪军10人,活捉7人,缴获机枪1挺、步枪14支及其他军用物资。至此,日军设在杜八联的最后一个据点被彻底拔除。

六

峥嵘岁月,革命军人舍家为国为民,谱写了一曲曲感人肺腑的英雄壮歌。吴吉文又给我们讲起了杜八联反日军疯狂“扫荡”的战斗故事。

杜八联解放后,杜八联人民在抗日政府的领导下,他们“一手拿枪、一手拿锄”,开始了重建家园的新生活。

驻扎在济源县城的日寇怎么会轻易甘心自己的失败?日本大队长荐田在得知陈岭炮楼被端掉、小岛队长和3名日军被活捉,还有数名日军被打死后,非常恼怒,决定进行一场“扫荡”报复。

荐田当即纠集驻济源、沁阳、温县、孟县等地的日伪军1000多人,在孟县集结后,采用铁磙战术,拟对杜八联进行一场惨无人道的血腥大“扫荡”。

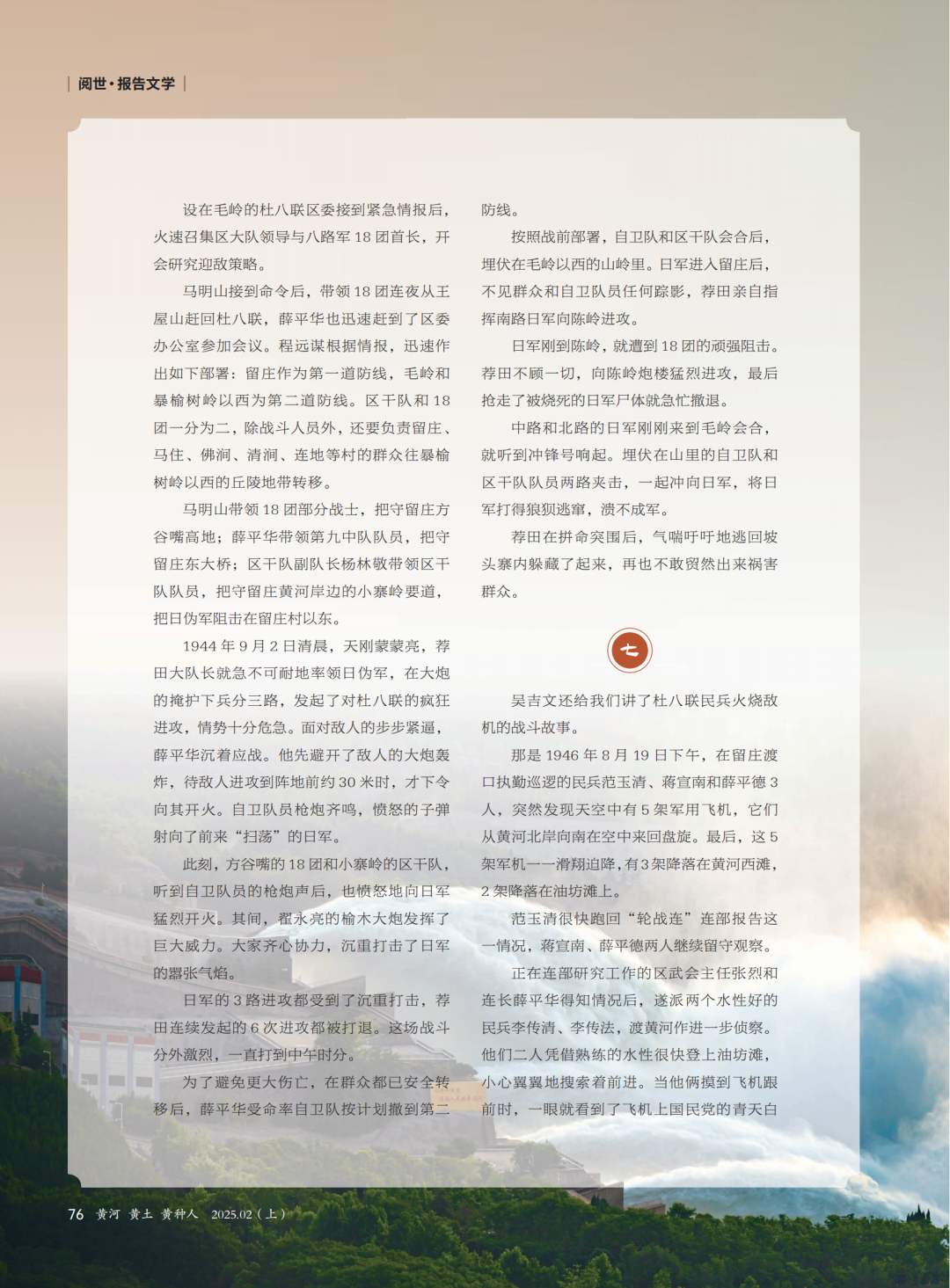

设在毛岭的杜八联区委接到紧急情报后,火速召集区大队领导与八路军18团首长,开会研究迎敌策略。

马明山接到命令后,带领18团连夜从王屋山赶回杜八联,薛平华也迅速赶到了区委办公室参加会议。程远谋根据情报,迅速作出如下部署:留庄作为第一道防线,毛岭和暴榆树岭以西为第二道防线。区干队和18团一分为二,除战斗人员外,还要负责留庄、马住、佛涧、清涧、连地等村的群众往暴榆树岭以西的丘陵地带转移。

马明山带领18团部分战士,把守留庄方谷嘴高地;薛平华带领第九中队队员,把守留庄东大桥;区干队副队长杨林敬带领区干队队员,把守留庄黄河岸边的小寨岭要道,把日伪军阻击在留庄村以东。

1944年9月2日清晨,天刚蒙蒙亮,荐田大队长就急不可耐地率领日伪军,在大炮的掩护下兵分三路,发起了对杜八联的疯狂进攻,情势十分危急。面对敌人的步步紧逼,薛平华沉着应战。他先避开了敌人的大炮轰炸,待敌人进攻到阵地前约30米时,才下令向其开火。自卫队员枪炮齐鸣,愤怒的子弹射向了前来“扫荡”的日军。

此刻,方谷嘴的18团和小寨岭的区干队,听到自卫队员的枪炮声后,也愤怒地向日军猛烈开火。其间,翟永亮的榆木大炮发挥了巨大威力。大家齐心协力,沉重打击了日军的嚣张气焰。

日军的3路进攻都受到了沉重打击,荐田连续发起的6次进攻都被打退。这场战斗分外激烈,一直打到中午时分。

为了避免更大伤亡,在群众都已安全转移后,薛平华受命率自卫队按计划撤到第二防线。

按照战前部署,自卫队和区干队会合后,埋伏在毛岭以西的山岭里。日军进入留庄后,不见群众和自卫队员任何踪影,荐田亲自指挥南路日军向陈岭进攻。

日军刚到陈岭,就遭到 18 团的顽强阻击。荐田不顾一切,向陈岭炮楼猛烈进攻,最后抢走了被烧死的日军尸体就急忙撤退。

中路和北路的日军刚刚来到毛岭会合,就听到冲锋号响起。埋伏在山里的自卫队和区干队队员两路夹击,一起冲向日军,将日军打得狼狈逃窜,溃不成军。

荐田在拼命突围后,气喘吁吁地逃回坡头寨内躲藏了起来,再也不敢贸然出来祸害群众。

七

吴吉文还给我们讲了杜八联民兵火烧敌机的战斗故事。

那是1946年8月19日下午,在留庄渡口执勤巡逻的民兵范玉清、蒋宣南和薛平德3人,突然发现天空中有5架军用飞机,它们从黄河北岸向南在空中来回盘旋。最后,这5架军机一一滑翔迫降,有3架降落在黄河西滩,2架降落在油坊滩上。

范玉清很快跑回“轮战连”连部报告这一情况,蒋宣南、薛平德两人继续留守观察。

正在连部研究工作的区武会主任张烈和连长薛平华得知情况后,遂派两个水性好的民兵李传清、李传法,渡黄河作进一步侦察。他们二人凭借熟练的水性很快登上油坊滩,小心翼翼地搜索着前进。当他俩摸到飞机跟前时,一眼就看到了飞机上国民党的青天白日旗标志。

李传法谨慎地围着飞机转了两圈,只见空无一人,随即又向西滩游去。接近西滩时,他们发现西滩岸边有敌人活动,便快速返回连部,详细汇报侦察情况。

张烈和薛平华经过认真研究,决定趁敌人还未及防守,连夜烧毁油坊滩的2架敌机。他们随即挑选璩成旅、李庆禹、李庆长等12名水性好、机灵善战的葫芦队员,并向他们下达了天亮前必须完成火烧敌机的战斗任务指令。

时间紧,任务重,英雄们不畏艰险,火速行动。午夜时分,璩成旅、李庆禹带领王邦柱、李传功、李传文等12名葫芦队员,全副武装,带着引火用的扫帚、麦草,从留庄滩头下水,向油坊滩游去。

大约半个小时后,葫芦队员终于登上了油坊滩。李庆禹把队员分成两组,一组担任掩护,另一组他亲自带领去完成火烧飞机的紧急任务。

他们借着灰蒙蒙的月光悄悄来到飞机前,本来打算卸飞机零件和割飞机油管。但是,仔细一看,大家都傻眼了——只见到处都是光秃秃的,竟然一时无从下手。

王邦柱爬上飞机,想打开飞机舱门,可是怎么打也打不开。他气愤地拿起张保善递来的石头,拼命往飞机门砸去。

谁知道,这砸机身的巨大响声惊动了西滩驻扎的敌人。敌人听见响动,随即用机枪向这里扫射。

李庆禹急中生智,叫大家赶紧在飞机下架起柴草。堆柴,点火。柴草的冲天火光引得西滩山上敌人的子弹更加密集地射了过来,在队员的头顶上嗖嗖作响……

为了避免伤亡,李庆禹命令大家赶紧撤回黄河北岸。

第二天早晨,驻扎坡头镇的国民党军派了一个排的兵力来到和留庄一沟之隔的郑南庄,企图阻止留庄民兵过河烧飞机。驻西滩的国民党军也登上了油坊滩,对迫降飞机进行守护。

中午时分,躲在沿河岸边壕沟里的民兵副指导员李传玉和民兵绑了几个草人,并戴上帽子,不断地将草人举起以吸引敌人的火力。

同时,李庆长利用有利地形,击毙了油坊滩国民党军的一名军官,吓得他们赶紧乘船逃回了西滩。

傍晚时分,薛平华决定夜晚再次火烧敌机。但是郑南庄和西滩的敌人仍然封锁着留庄至油坊滩的水面。

怎么办呢?薛平华让几名民兵赶回村里,拿来了五六只笸箩,点上火把,放在笸箩里顺水漂下。敌人误以为是葫芦队员又要渡河烧飞机,便集中火力射击。有的笸箩被打沉,有的火把被打灭。

这时,薛平华命令葫芦队员再次渡河登上油坊滩。璩成旅带领一部分队员,对准银匠沟和西滩的敌人进行射击掩护。李庆禹等人来到飞机前仔细观察。忽然,齐汝茂发现飞机油箱在向外渗油,他心头一喜,这可是火烧飞机的好时机。

李庆禹眼疾手快,立即划了根火柴,把大扫帚点着放在了油箱冒油的地方。顿时,火光冲天燃起,熊熊烈焰映红了天际……

西滩敌人发现飞机跟前的火光,步枪、机枪、迫击炮一起打了过来,担任掩护的璩成旅一组立即开枪还击,在黄河北岸小寨进行掩护的薛平华也命令战壕里的民兵还击,把敌人的火力吸引到了油坊滩以北。同时,命令司号员薛平瑞吹响了冲锋号。

当南岸的敌人乘船向油坊滩冲来时,葫芦队员在大家的掩护下,早已安全游回了黄河北岸。

就这样,敌人的2架飞机被留庄民兵烧毁。

八

黄河岸边杜八联的那些英雄们进行的河防保卫战也可圈可点,让人称道。吴吉文如是说。

1947年冬,溃逃到黄河南岸的顽匪卫安生不甘心失败,勾结先前逃到黄河南岸的孟县顽匪头目张伯华,组织了10个连的保安团兵力,携带26挺轻机枪、3挺重机枪、1门迫击炮和数百支步枪,准备乘船北渡黄河卷土重来,血洗杜八联。

留庄民兵连长薛平华等得知卫安生部北犯的情报后,立即向杜八联区委报告。区委当即召开联防会议,分析敌情,明确任务,并同孟县独立营取得联系。独立营在孟县的西南岭设置“口袋阵”预伏进犯之敌。杜八联民兵在坡头镇附近也布下一个“口袋阵”迎敌。

12月2日夜,卫安生、张伯华率部从孟津白鹤渡口偷渡黄河,在坡头镇东侧登岸之后,张伯华带着其部向孟县独立营的阵地进犯;卫安生带着其部窜入坡头镇,并设立了司令部。

根据事先研究的作战方案,薛平华带领1个连由西面顺黄河东航封锁了渡口,李传玉带领1个连埋伏在北边的马牙山上,待机直捣卫安生的司令部。另外,两个排的民兵在制忠带领下,扼守坡头镇西边的大王庙,防止敌人西窜。

4日拂晓,正当匪徒急忙往船上搬运抢来的东西时,突然枪声四起,子弹像雨点般地射向匪船。渡口的匪徒丢下东西,争抢着上船逃命。

5只上满匪徒的小船因载人过多,没走多远就翻到河里。岸上的敌人也被杜八联民兵全部打得退到了沙滩上。

在北边马牙山待机出动的李传玉,听到渡口战斗枪响,就带领民兵直插坡头镇北寨门。民兵迅速隐蔽到当街的土地庙里,发现从卫匪司令部里冲出一群匪徒想争夺渡口。

当敌人靠近土地庙时,民兵甩出一排手榴弹。扼守西边大王庙的民兵在李传忠的带领下,也趁机发起攻击,打进了西寨门。

卫匪三面挨打,顿时乱作一团,赶紧退缩到了南临黄河、北临高崖的狭窄地带。

随着总进攻冲锋号的吹响,枪声、炮声、手榴弹的爆炸声响成一片,卫安生部哭爹叫娘,死伤惨重。

张伯华也被孟县独立营打得焦头烂额,率残部退回。

最后,这场战斗大获全胜,共消灭保安团400余人,俘虏100余人,缴获步枪93支,弹1000多发。

九

手拨河水脚蹬浪,

腰系葫芦肩荷枪。

纵横驰骋黄河上,

惊涛骇浪任飞翔。

陈赓专门为杜八联民兵葫芦队创作的这首诗,写就了杜八联民兵“河防堡垒”的伟大荣光。

只要说起杜八联葫芦队支援陈赓、谢富治大军抢渡黄河,吴吉文总会激情难抑,豪情万丈。

1947年7月,人民解放军北上南下向国民党展开了战略反攻,陈赓、谢富治大军8万人,决定于8月下旬从杜八联以西15千米的关阳、长泉一带南渡黄河,开辟豫西战场。

这里两岸奇峰对峙,山狭河深,水急浪猛,地势十分险要。

国民党凭借黄河天险,在南岸的山口要道修筑河防工事,到处筑起明碉暗堡,山上沟边构成无数火力交叉网。为了配合陈赓、谢富治大军顺利地抢渡黄河,济源县支前指挥部把引导渡河任务交给了杜八联民兵。

杜八联区委立即挑兵选将,由杨清魁、李庆禹、李传申、李庆长等30多人组成黄河葫芦队,护卫大军渡河;再由蒋中宽、李庆财等90多名民兵,与沿岸的群众一起为大军渡河撑船,完成强渡黄河任务。

不巧的是,8月20日夜,关阳、长泉大雨倾盆。葫芦队员在大雨的掩护下,头戴草帽,同艄公、水手冒雨从河湾把新赶造的大船推入黄河。

雨越下越大,只见黄河波浪翻卷,汹涌澎湃,猛烈地冲击着两岸的山崖,惊心动魄。

拂晓时分,60余艘大船被全部推下水中,葫芦队员一个个昂首站立在黄河岸边,整装待发。在北岸山头,解放军布下了数百门大炮,炮口直指南岸敌人阵地。

8月22日凌晨,葫芦队长杨清魁,向大家火速传达了部队首长下达的指示:葫芦队员的任务是泅水领渡,为先头部队的船只划出一条横渡黄河的航线。如果中途遇到阻力,就用手电筒对着空中绕3个圈。

说完,他把小红旗一摆,30 名葫芦队员立即冒着生命危险,纵身跃入汹涌的波涛之中。渡河先头部队也紧跟葫芦队乘船强渡。

只见葫芦队员个个头顶弹药,肩扛枪支,身负葫芦,脚蹬波浪。他们时而沉没于浪谷之中,时而腾跃于浪头之上,仿佛一把把利剑,直插南岸的敌营。

这时,敌人的巡逻船闯过来,杨清魁机智地带两名队员钻入水中,潜游到敌船跟前,跃身冲上敌船,出其不意地将敌船揿入水底。

南岸守敌还是发现了解放军以排山倒海之势强渡黄河的行动,急忙从碉堡里开枪射击,试图阻止先头部队渡河并抢占滩头阵地。

葫芦队员冒着枪林弹雨,驰骋在奔腾咆哮的波涛里,边游边向敌人开枪射击。

李庆禹的葫芦舟被敌人密集的子弹打中。顷刻,一个葫芦被穿洞进水,李庆禹一手捂住弹孔,一手奋力泅渡。

这时,掩护大军过河的解放军炮兵旅立即开炮还击。只见一排排密集的炮弹射向南岸敌人阵地。一时之间,炮声隆隆,震得地动山摇,硬是把敌人的火力压了下去。

在解放军炮火的掩护下,葫芦队员立即登上南岸。李庆禹、张作禺不惧强敌,迅速向敌人的战壕冲击,对着正在射击的敌机枪手进行英勇还击,敌人的机枪手一个个应声倒下。

葫芦队员飞快地夺过敌人机枪,掉头向敌人碉堡之内射击。敌碉堡里的枪声顿时停了。

就这样,队员顺利完成了抢占战斗制高点的艰巨任务!

陈赓、谢富治大军乘坐的数十只大船疾驶勇进,迅速靠岸,抢占了有利地形。

经过一阵激烈的战斗,敌人被打得七零八落,狼狈不堪。只见阵地上敌人尸体遍布,剩下未被消灭的敌人仓皇逃窜。

大军胜利抢渡黄河天险之后,立即转战豫西,挺进中原,开启了解放全中国的历程。

据有关资料统计,在支援陈赓、谢富治大军渡河战役中,杜八联参战葫芦队员共30多人、船工16人、民兵24人、民工370人、支前妇女522 人、支前儿童115人、支援渡船3艘……

为了表彰民兵葫芦队在解放战争中英勇杀敌、顽强战斗的大无畏革命精神,陈赓动情地题写了本章节开头的那一首诗。

十

朋友来了有好酒,豺狼来了有猎枪。我们的战士对日军是那样的恨,而对我们的战友,却是那样的爱!

都说男儿有泪不轻弹,可是,吴吉文这位经历过革命军营淬火的退伍老兵,讲到杜八联接送野战医院伤病员的感人故事时,也是泪眼婆娑。

那是1948年3月,陈赓、谢富治大军解放洛阳时的数千名伤病员和国民党青年军206师的伤病员,在黄河南岸的野战医院救治中遇到了困难——他们经常受到黄河南岸国民党残匪和当地反动武装的袭击,伤病员的生命受到威胁,再加之物资紧缺,医疗条件很差。

为了保证这些伤病员的安全,使他们早日康复重返前线,部队决定把野战医院和这些伤病员转移到黄河以北的解放区。

3月23日,杜八联区武委会把这项艰巨的转移任务交给了留庄民兵“轮战连”。连长薛平华在连部传达了区武委会的命令。接送伤病员共需4艘大船,除留庄已有1艘外,其余3艘由区武委会调度,并选好摆渡船工。

薛平华、李传忠、李传玉决定,由薛凌代、薛中宽、薛三妞担任船工,“轮战连”副连长赵荣华担任4艘摆渡船总指挥。薛平华当即进一步向赵荣华交代了转移计划和情况:4艘大船即刻在白坡渡口会合,南岸白鹤和铁谢渡口由陈赓、谢富治野战部队护送,白坡渡口由济源县委和太岳军区派人接应。最后,他鼓励赵荣华一定要顺利完成任务。

白坡渡口距留庄约15千米,这里古称冶坂、汉祖渡、垒波津等,距右上方南岸白鹤渡口约1.5千米水路,距左下方铁谢渡口约2.5千米水路。这里虽然河床较宽、流水缓慢,可在这又宽又缓的水面上行船却非常费力。

25日凌晨,4艘大船准时行到白坡渡口,水手们个个精神抖擞,纷纷向副连长赵荣华保证坚决完成任务。

赵荣华一声令下,4艘大船起锚扬帆,借助西风,像4支离弦的箭直向对岸驶去。当天,赵荣华和水手完成任务比较顺利。

第二天一早,当4艘大船刚从南岸返程,突然遭到敌保安团的袭击,赵荣华和水手拼命反击。在这千钧一发之际,幸遇区武委会主任张烈和民兵连3连连长杨林敬,他们带领民兵执行其他战斗任务正好经过此地。随即,他们从敌保安团的背后进行了打击。之后,他们又乘胜将敌人赶到5千米以外的西霞院附近,并予以彻底击溃。

经过三天三夜的紧张摆渡,留庄摆渡船工胜利完成了数千名伤病员和野战医院的转送任务。当最后一趟接送任务完成后,因过度的紧张和疲劳,十分困乏的船工一个个累得眼皮下垂,更甚者有人累得晕倒在了黄河岸边。

上级在解放区的20多个村子设立了8个野战医院,这些村子的群众及学校师生主动担负起专门照看伤病员的任务——他们当起了看护,负责洗血衣、磨面粉、割铺草……

杜八联又派出100名青年和学生,到医院做护理和管理工作,圆满完成了各项工作任务。

为表彰留庄“轮战连”接送伤病员的功绩,晋冀鲁豫野战军太岳兵团,赠给留庄“轮战连”一面“保护伤员渡河英雄连”的锦旗。

十一

杜八联,是一片烈士用生命和鲜血浸染的红色土地。

在这片滚烫的热土上,从抗日战争到解放战争,杜八联的英雄群体们,“一手拿锄,一手拿枪”,大摆“地雷阵”、构筑圪针墙,同进犯的日军和国民党军作战数百次,使其始终未能占领杜八联一寸土地。

同时,杜八联的勇士们,或单独或配合八路军主力部队攻打坡头寨、炸毁敌飞机、平息“红会”暴乱,有着说不完道不尽的英雄故事。

尤其是他们为陈赓、谢富治大军强渡黄河天险开路、护航,立下了赫赫战功,被上级组织誉为“攻不破的河防堡垒”!

1947年2月,太岳武委总会发出通令,嘉奖了全区1946年度民兵杀敌英雄模范以及县、区民兵战斗队。

通令指出:济源杜八联战斗英雄薛平华组织留庄、连地等村结成联防,以警戒石雷筑成10里长的爆炸防线,空室清野,家家埋雷,组织转移,每次战斗男女老少一起上阵,一年来共粉碎蒋伪进攻30多次。全县作战190次,毙敌99名,俘敌30名,缴获步枪5支,手枪1支。又领导杜八联农民翻身,在炮火中完成了土地改革,创造全区典型范例。晋冀鲁豫边区政府也授予杜八联“河防堡垒 翻身英雄”锦旗一面。

特别值得一提的是,薛平华作为杜八联人民代表,光荣地赴京参加了1949年10月1日中华人民共和国开国大典,受到了毛泽东主席等党和国家领导人的亲切接见。

……

当我们走出杜八联革命纪念馆时,已经是夕阳西下。夕阳映照下的这片广袤土地熠熠生辉,这里的人民生活富庶祥和。历史与现实在这里交汇,战争的硝烟早已经远去,但英雄的伟大壮举,在我的眼前如王屋山一样巍然屹立于天地之间,如黄河奔流的涛声,久久回响在我的耳畔……

作者简介: