读书漫谈

许振宁

一

这个题目有些大,我是读书人吗?写下这个题目,并不表明自己读了多少书,特别是堪称经典的书,有多少可以值得夸耀的业绩,更没有读书过程中的传奇,一切都平平常常,波澜不惊。但还是从事了与读书有关系的职业,读了些书,现在读书兴趣还浓,恐怕以后也会多专注于读书,这就是生活本身的自在吧。

最早能算是“读书”的,是童年在农村姥姥家。姥爷是大队会计,时常把村的报纸拿回家看,我就顺便浏览,有了兴趣,姥爷要是多天没拿回报纸,我还要忐忑地问一问。姥姥有清代算卦线装书,我也反复翻阅,只是半懂不懂,生吞活剥,因为那时实在没有什么可以阅读的东西。姥姥还给我买过10本一套的《铁道游击队》小人书(济南叫小画书),是不是还有《孙安动本》等已记不清了,因为几次和姥姥到公社驻地赶集,在供销社的两台玻璃展柜前,我都凝神于里面展示的图书,丰富的画面令我贪婪。那时公社驻地还没有新华书店,只有这柜台有图书展示。小画书拿回家自然是反复看,喜不自禁,还在小伙伴中谝,又有了相互交换书的条件,把书带到学校交换读。那时屯里没有多少有书的人家,谁有书交换就能看到别人家的书,自然就能多读一些书。我读过一些文章,不少人都是先从阅读小人书开始,喜欢上了阅读,成就了未来。最典型的是作家梁晓声,小时家庭贫困痛苦,偶尔读到小人书,一发而不可收拾,有几分钱就读,从而爱上了读书、写书,成为著名作家。我的童年经历勉强也可算作起源于小人书吧。

回济南后,只是父亲单位发的学习资料也读了一些,现在还部分收藏着。赶上文革,也没有什么书可读。记得买过几期山师出的《横空出世》,学了点历史知识,更多的是激情四溢火药味十足的文章,文笔犀利,内容偏颇;还有抢到很多的传单,当时看到激烈文字大开眼界,也不自觉地学到了一些帮派语言,也是那时的“专利”,可这能算是“读书”吗?到是小伙伴中也有书籍交换的,印象颇深的是读一本不厚的小书《完达山中》,写的是一位老猎人怎样凭丰富的经验猎到各种野兽,丰富有趣。放了学也可到附近花钱看小画书,几分钱就满足了心愿,仅此而已。不要说图书馆,读闲书本身就是不受待见的,一些耳熟能详的经典被列入了封资修。小时能读到的书少之又少,遑论经典了,但对读书的渴望,想凭借读书飞翔到广阔斑斓的世界的愿望从来没有断过。少年的画面定格在我的记忆里。

参加工作后,曾兼职几年兵团连队的图书室管理员,尽管图书室书不多,且多为很“革命”性质的书,“近水楼台”读了不少,也为图书室买了些自己喜爱的书,有些也算经典了,如苏联法捷耶夫《青年近卫军》、《古丽雅的道路》《红旗谱》《红岩》《水浒》等,也读过历史、经济、诗词、“法家”、古文等一类的书,收获颇多,也算是真正意义上的读书了,也给以后上学打下了些基础。我还专门写有《二连图书室》的文章,发表详述此事。

上大学后,利用学校图书馆、阅览室如饥似渴读到了一些书。但文革后,也没有多少书,特别是外国文学作品少之又少,加之图书馆对学生限制,学习任务紧,读书也受到影响。做教学工作,除了专业书籍,陆续借书买书,读了一些书,品尝了甜头,浓厚了兴趣。每次寒暑假,我都会借回一大摞各方面书阅读。单位提倡读书,工作也需要读书,但因先天读书不足,还是难以达到一定高度。

二

现代传媒的发展,让人丢掉了很多传统的东西,包括纸质阅读。我不习惯在网上读书,尽管有些文章也很精彩,觉得摩挲闻着纸质书籍特有的书香,或能在书中勾勾画画(必须是自己的书),心会沉静踏实。每天网上信息资讯海量,特别是标题隆人,真是扑面汹涌而来,泥沙俱下。蓦然回首,发现自己快被时代抛弃了,欠了一笔债,原来熟悉的变得模糊,脑海苍白,真是俗尘杂物不能回避,快餐的东西也得吃,以救一时之需,也影响了一些纸质名著的阅读,只好这样。生活的辩证法就是如此。作家梁晓声不爱聚会,不喜社交,不上网的“三不”,读书写作,在现代社会是挺难的,我很佩服他。在碎片下信息充塞的当下,要静下心来持之以恒地追求,读书写作,不是件容易的事情。写作就要查阅图书资料,作笔记,边读边思考,有点苦行僧般的生活方式,沉浸其中,亦有乐趣,品味功德圆满的感觉。

我喜欢读人物传记,自传会更好,能更细致的了解名人的思想发展,人生轨迹,为此收藏了不少的人物传记书。如一套德国弗·梅林的《马克思传》,读过几遍,深为马克思的伟大人格而感动。还有匡亚明的《孔子评传》、吴运铎的《把一切献给党》、《毛泽东自述》(毛泽东和斯诺的谈话)、《彭德怀自述》、俄国《普列汉诺夫传》等都给我深刻的印象。我还有买书藏书的嗜好,有的人当然难以体会这样的快乐和满足。

书似青山常乱叠,现存书近四千册,论量不为巨,论质少珍本,且大半是买的。然诚如夏丏尊先生所言,书必是自己买的才满足,我有一多半买的也算是满足的。济南四里山、中山公园是新旧图书的大集散地,每次一游,总有所得。漫不经心,混杂其间,收收拣拣,讨价还价,“欲擒故纵”,解囊收之,甘之如饴。也看过如同收藏文物一样收藏书之“要诀”,多不实用,因为老练成熟的摊主早就窥见你买书的心理了。新华书店过去也不时光顾,读书的氛围也不错,特别是到了外地,除了景区,也想到书店走走逛逛,翻翻拣拣,即使不买也是心满意足。淘到书,有人为了纪念,在扉页上记下购书时间、地点,甚至当时的心情感受,其中有故事的专门写出来,俨然一段小散文,很好;我记下的不多,喜欢把发票等原始的东西贴上,以作纪念。

人的生命是有限的,而想读可读的书实在是太多了,贪心不行,只能择其要;自己喜爱的书是很多的,收藏书是有限的,只能有所选择有所放弃。古人云,书中自有黄金屋,书中自有颜如玉,书中自有千钟粟……说的是名利,而这些还是有一定的道理的,但和我们老年人愈远,成为过去式。老年人为避免百无聊赖、孤陋寡闻,适应社会,更重要的的是安顿灵魂,有皈依的精神家园,还是应该多读一些书,读适合的好书,把读书作为生活的颐养天年的良方,我有朋友读书吟诗还治愈了老年病,这也是“诗和远方”吧。你看,一些人退休后出书,了却心愿,就是如此吧。

闲暇时,读一本好书,就是走进一个世界·,阅读将内化在骨子里,成为生活重要的一部分。我常常有这样的感觉,生活中遇到一些困惑,会恰好遇到某一部书的某段话某件事的启发而顿悟。从文明的角度,读书把我们锻造得更接近于“人”的涵义。读书能提升精神世界,让生活洒下缕缕阳光。

读书还要和写作结合,过去济南市教育局曾有期刊叫《读写一体》,提倡读写并用。读书会促进写作,是不言而喻的,一般说,读书愈多写作愈强,因为读书是写作的基础。但也不尽然,读书是为消遣,也是可以的;读书多不为写作,都不会自然写作强的。反过来,写作是一定要多读书的,读书是写作的必要条件之一。读书和写作互相促进、相辅相成。我就是一边读书,有了体会,写作动机,就想法动动笔,动笔又加深了对书籍的理解。这些年来,陆续写了一些诗词,发表于各种书刊,和诗友出过诗集;文章也不时见诸报刊。读书写作成为我满足的生活。

古人有“书非借不能读也”的感慨,就是借书会逼迫自己珍惜时日,静心阅读,我则是买来后才能沉心静气阅读,也收到了一定的效果。古人珍视读书,读前要焚香净手;也有“敬惜字纸”,对书籍的敬畏感。我的书清末本几册,民国解放区一小部分,文革前及文革中有一大部分,兵团书十数本,收藏类部分,名人签名书不多,再就是教学业务书了。谁说可以淘汰送废品店,敝帚自珍。读书时没有古人那样有仪式感,也还是像对待朋友一样挺尊重它们的,因为他们给了你知识、沉静、鼓舞的,还是要相伴终老。

许振宁 中华诗词学会会员 、山东诗词学会会员 、山东老干部诗词学会会员 、济南诗词学会会员 、济南市作家协会会员 、山东省作家协会会员, 有作品《岁月回眸》。

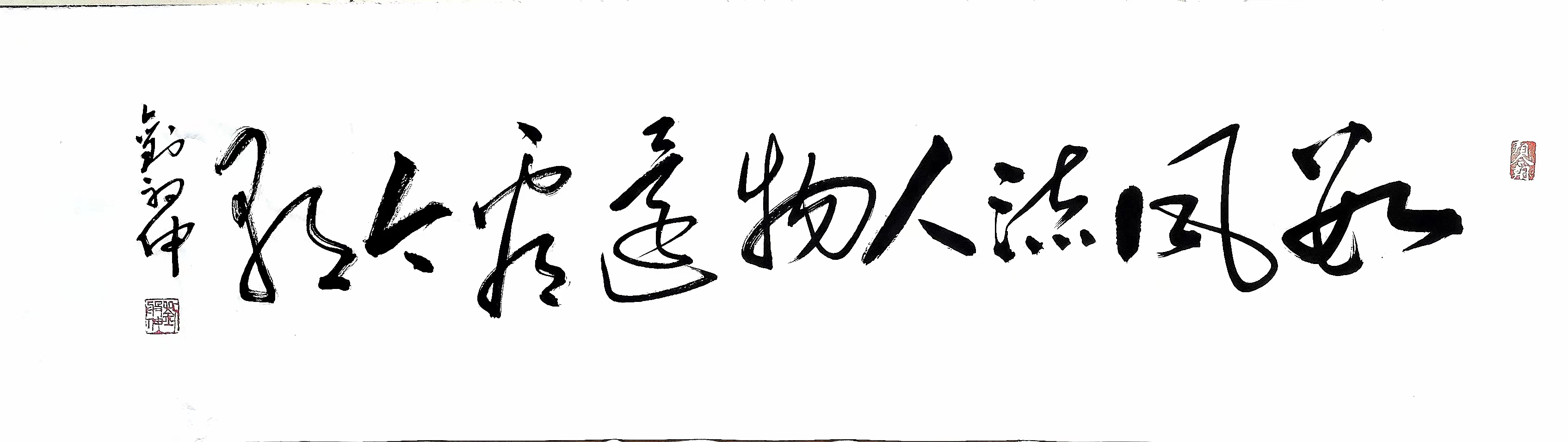

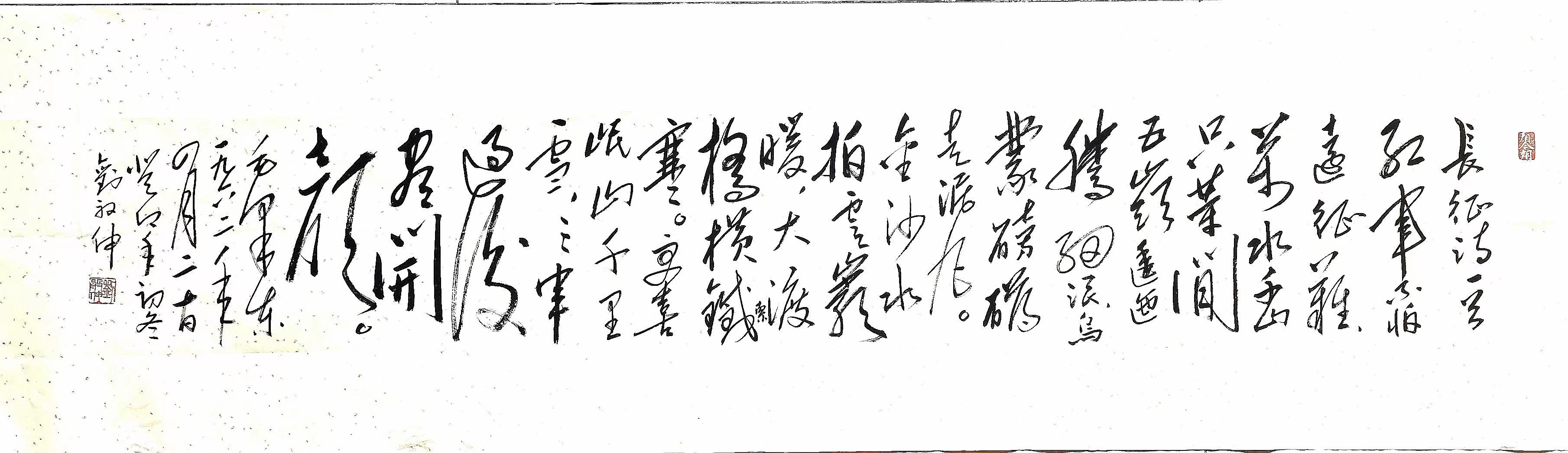

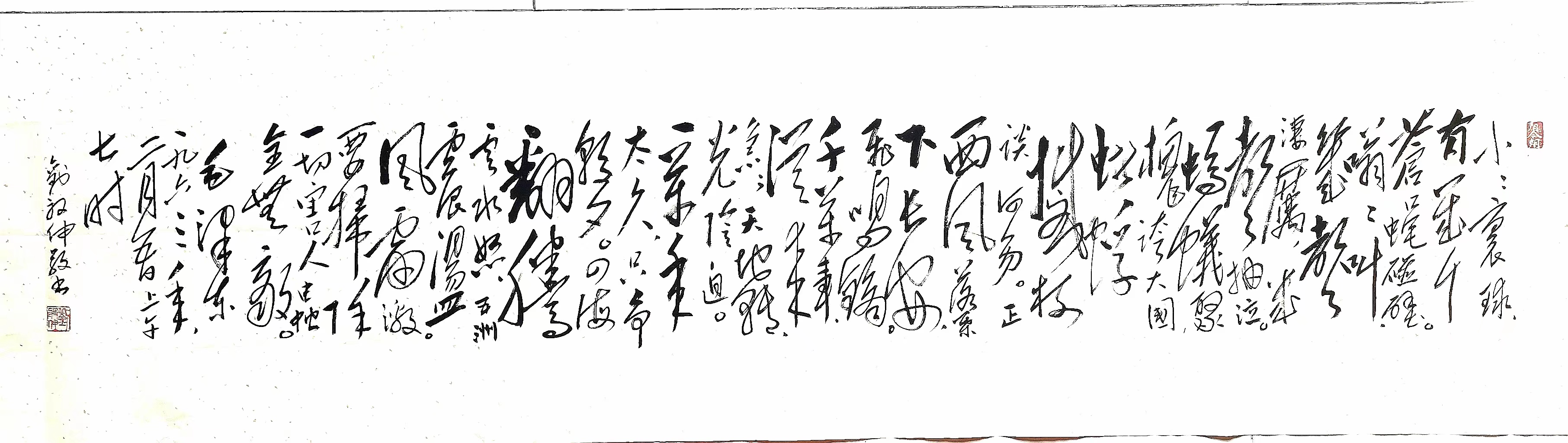

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版