乡村教育中撤点并校的现状和建议

文/云蒙山人

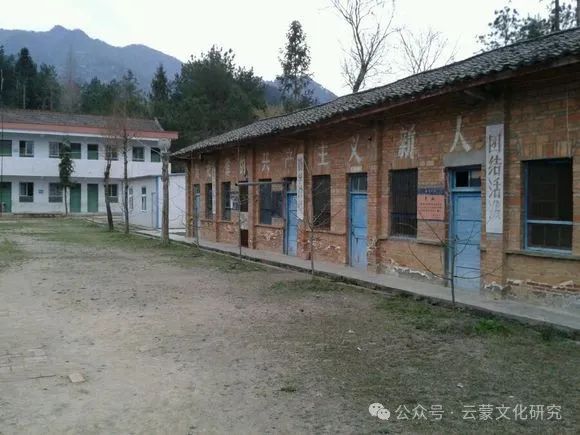

1997年冬,我从洛南县原石门区孤山乡中心小学调到麻坪镇教育办公室,由此对全镇教育工作特别是校点分布情况有所了解。1998年春,全镇共有中学1所、完全小学5所、初级小学(含教学点)43所,全镇中小学校点共49个。

那么,20多年后,情况怎么样呢?随着栗峪斜岭教学点于2021年撤并,全镇只剩校点5个,即麻坪中学、中心小学、孤山小学、农兴小学、镇幼儿园。短短21年时间,全镇校点从49个锐减至5个,平均每年有2个教学点消失。

麻坪镇撤点并校的现状,只是全国撤点并校的一个缩影,完全顺应着“优化组合”的时代潮流。公开数据显示,我国自2001年开始实施“撤点并校”政策,到2020年,20年时间里,仅小学校数就由491273所减少到162601所,有328672所小学消失,平均每年消失近16434所,早年形成的“就近入学”格局可谓荡然无存。

一、时代背景

大范围撤点并校(或称校点撤并)的时代背景是什么?本世纪初,广大城乡校舍陈旧、设备落后、师资不足,因而产生了以“优化组合”为初衷的“撒点并校”。实际上,校点撤并自上世纪90年代末已经自然开始,尤其是全国范围内的农村中小学被大量撤销,其占比达全国中小学撤并总量的80%以上。

二、存在问题

撤点并校的预期是整合教育资源,改善办学条件,提升教学质量,促进家校共育。然而,实施近30年的实践证明,撤点并校的消极影响不可忽视,主要表现在以下四个方面。

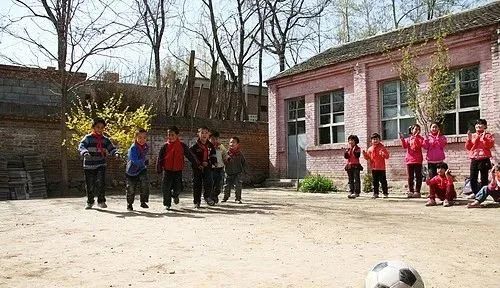

一是学生上学路途遥远,安全风险增大。撤点并校后,学生需要到更远的地方上学,尤其是年龄较小的学生,缺乏安全意识和自护能力、安全风险急速增大。尤其在农村偏远不通公交车地区,农用车载人无奈发生,明知车有险,不坐又不行,导致时有事故发生。

二是家长无奈参与陪读,经济负担增加。虽然撤点并校的初心是改善学生学习环境,但随之产生的接送、租住、取暖、零花等消费大幅增加,可谓超出了多数家庭的预算标准和承受能力。

三是亲子沟通难以实现,心理问题加剧。长期住宿生因缺乏与父母的沟通 缺乏亲情关爱而产生心理问题;少数走读生因祖辈隔代抚养,缺乏家庭教育产生心理问题。也正是在这样的背景下,“留守儿童”“空巢老人”“留守妇女”大量产生。为什么?青壮年男劳力出门打工,挣钱养家了。

四是盲目建校无法控制,资源浪费加快。随着“人口红利”的消失,一些新建、待建、筹建的农村中小学迅速成为“烂尾校”,无奈之下抛售者不在少数,由此导致的资产流失、资源浪费显而易见,一些参与集资建校的人民群众心怀不满。

三、通盘考虑

撤点并校利弊共存甚至弊大于利的现状,其实早已引发高层关注。2007年,教育部要求调整政策,按照“实是求是、稳步推进、方便就学”的原则实施 以避免过度调整带来的负面影响。然而,随后受移民搬迁、城镇扩容等政策影响,撤点并校一路狂奔,难以刹车,发展到现在,大量房无人住、田无人耕的“空心村”不断出现,已成不争的事实。

今天我们反思撤点并校近30年的现状,探讨它的极极作用与消极影响,正是为了表明一个观点:撤点并校应与乡村振兴通盘考虑。

现在以及将来很长一段时间,我们不得不考虑一个问题是:乡村的人在哪里?没有人,人才在哪里?没有人和人才来谈振兴,岂不是一句空话?

我们记忆中的乡村,有袅袅炊烟伴着鸡鸣狗叫,有琅琅书声伴着山欢水笑。没有村小的乡村是死寂的,没有人才的乡村是衰亡的。不要以为会有大量人才返乡创业,那也是一种遥不可及的奢望。

从什么时候开始,我们步入了“城市安放不了灵魂,乡村安直不了肉身”的尴尬境地?我们貌似被“进城买房”的利好政策裹挟了?我们一边声嘶力竭地呼吁“振兴乡村”,一边不遗余力地投身“发展城镇”,难道做这些工作的不都是人?不都是“往上数三代都是农民”的乡村人?

当然,乡村振兴和个人发展并不矛盾。精英人才高屋建瓴,爱乡人才以身作则,返乡青年大展鸿图,高龄人员发挥余温……共同呵护、关爱、建设我们的乡村,才是真正的乡村振兴,才是真正的振兴乡村。如何在这种矛盾中寻求统一,需要专家研究、行政引领、民众参与,共同探讨热点、解决难题,共同描绘“教育助力乡村振兴”之百年蓝图,实现民族复兴之千年梦想。