做人,最怕的是一意孤行

——《红与黑》读后感

陶玉山

司汤达是世界上公认的伟大作家。他的文风简洁、明确、朴素、严谨,像口语一般自然,没有丝毫雕琢和修饰的痕迹;他以准确的人物心理分析和凝练的笔法闻名于当时的法国文坛,成为诸多作家效仿学习的导师级的人物。他的作品结构紧凑,情节十分集中,没有任何枝节藤蔓,仅仅突出主干。“绝对清晰——是风格上的唯一美。”他的这个创作座右铭集中体现在了他的代表作《红与黑》上。尽管这部书初版印数只有区区750册,据说,当时社会上很快就流传着“不读《红与黑》,就无法在政界混”这样一句话。导致该书曾经一度被禁。阅读过这本书的读者都知道,别的不说,只凭主人公于连与德·雷纳夫人的浪漫爱情这一个情节过程,就值得欣赏。

一个半世纪以来,早已被公认为世界文学名著经典的《红与黑》的时代背景可以概括为“红的退潮与黑色崛起。”它问世以来从来不缺少读者,随着时间流逝,影响越来越大。世界各国的著名作家、批评家很少对它保持沉默。列夫·托尔斯泰、高尔基、歌德、萨特等文学大师对它表示由衷的赞赏就是最好的说明。内心的强大,比什么都重要。书中的主人公于连做自己,坚定且勇往直前,成为自己的强者,完美地体现出生命的意义和人生的价值。多年来,于连他的人生经历,给许多人带来启发,甚至影响了许多人的人生观,价值观和人生走向。阅读了这本小说,就会明白了经典作品之所以经典,就是因为描写了亘久不变的人性。经典的永恒,在于不同时代都能够解读出不同的含义。

《红与黑》讲述了一个木匠家的孩子是如何一步步进入上流社会、并和两个女人先后产生爱情的故事。关于书名中的“红”和“黑”是指的什么,说法众多,没有标准答案。比较倾向的是,“红”是指的红色军装,代表充满英雄业绩的拿破仑时代;“黑”则是教士的黑袍,代表着教会黑恶势力的复辟时期。翻开这本书,你会被司汤达那细致入微、由浅入深的心理描写所吸引,被主人公于连充满激情与矛盾的内心世界所打动。小说读起来毫不费劲儿,很轻松,不用带入太多的观点或者思考,只需要像一个事不关己的旁观者一样观察了解故事的进展过程就好。自卑而又敏感的于连野心勃勃,他还无比崇拜拿破仑。在现实生活中,他总是揣着可怜又可笑的自尊心行走在信仰、爱情和政治中。从而使得他的人生之路变得坎坷又动荡不安。他忘记了这个世界是参差的,总是天真地以为努力就可以改变命运,谁料到没资源、没人脉的自己最后撞了个头破血流。这世上,有些门槛并不是靠努力一跃就可以迈过去的。真正的信念来自于自己对改变生活的看法和渴望。平凡的人也可以——也只能做一点不平凡的事情。这个是没有办法用逻辑来解释清楚的。“一事精致,便可动人。”作为普通人,为了自己而活着,哪怕是山高路远也值得。

小说通过于连的经历,展现了当时法国社会的阶级对立面的矛盾,批判了贵族的反动,教会的黑暗,以及上层社会的卑鄙庸俗。于连试图通过凭借自己的聪明才智和膨胀的野心打破社会阶层的束缚枷锁,为了不让岁月消磨他那博取荣誉的热情,于连拒绝了好友富凯为他提供的一条平稳发财的路,原因是时间过长;他宁肯冒着九死一生的危险去探求一条飞黄腾达的捷径。而野心的驱使,他又不得不生活在一连串的矛盾之中,如同戴着镣铐跳舞,苦不堪言,最终结果以失败告终非常合理正常。由此充分反映了当时出身下层的青年在社会重压下的无奈与挣扎;比较有说服力地说明了不是你拼尽全力,就能获得一切。就像动画片《哪吒2》中所演的,修行几年,申公豹硬巴巴地只积攒了六颗仙丹,觉得了不得,而无量仙翁一出手就是九千颗。神话故事,照进了现实,让我们知道了什么是差距,什么是难以逾越的鸿沟。条条大路通罗马,而有人打小就生活在罗马。这种天壤之别,不是说弥补就可弥补的。于连的经历说明了世事往往如此,越是刻意经营,越是失望至极。做人,最怕的是一意孤行。人生中总会有一些意外突如其来,让人无法控制。虽然我们不能制止难料的事情发生,但可以挑选用什么方式应对。大千世界,看到什么对我们来说是很重要的,什么又是不重要的;我们是谁,世界是谁,我们能对世界起的作用,谁知道呢。想做的是什么也许能跳出世俗的枷锁,更加坚实稳定地走好自己的人生之路。这才是重点。

于连这个人物写得好。很立体,很丰满,很真实。他出身卑微,一直梦想着挤进上层社会,世上的浮华虚荣都在他身上经历了一遭。最终他才幡然醒悟,“为抛弃了纯朴谦虚的内心,却追求闪闪发光的外表。”我们既可以在他身上看到一腔热血和孤勇,也可以看到聪明和有智有谋等特点。同时,更可以看到他与生俱来的自卑、胆怯,以及竭力跳跃阶层却忘记了自己所拥有的等等。.

一路上,于连得到了很多机会,也有一些达官贵族要提携赏赐他。在他逐梦的过程中,两位上层女士先后不可救药似地爱上了他。爱情的炽热和梦想的激情交织在一起,让他渐渐忘记了初心……但是他无论如何也受不了别人的轻视,一直保持着较高的自尊心。这种高自尊自爱的背后也许也是一种自卑和害怕吧。害怕让别人看到了自己的不好;害怕不让世俗认可,用尽全力也要争取得到上流社会的接纳。其实,这是不务实的单纯幼稚、没有理智的选择。其结果不难预料。得到了再失去,总是比从来没有得到更伤人。你羡慕的生活,或许是你未曾熬过的苦。有时候,在阅读时,也能从中看到自己的影子。这是不是小说的镜子作用不得而知,也没有兴趣去考究分析。总是觉得人与人之间总有一些共性的东西,人性可能就有一些相通的东西。

有时候,你必须进入别人的世界,去发现自己的世界缺少点什么。“我从地狱来,要到天堂去,正路过人间。”书中的这句话,像是穿越岁月的孤魂的低诉,又像是一个无人知晓的旅人,独自走过冥冥之中的苦难与希望。地狱,不仅是生死之中的煎熬,也是人们心中无法摆脱的痛苦与挣扎;天堂,则是那遥不可及的理想与平静,是每个人心底的净土和终极渴望。而人间,是它们的结合处,是我们挣扎、活着、探索的地方。

于连之所以比一般的“个人”典型给予我们更强烈的印象,就在于他是一种信念和力量的化身。就像翻译家张冠尧分析的那样:他不是一般的个性,而是作者按照自己的理想模式精心塑造的个人主义“英雄”。在他心目中,“利己”是人的本性,谋求个人幸福是人生的最高目的和人类一切行为的唯一动机。由此,为荣誉、地位、财富和爱情奋斗,是人生在世无可争议的事业。他的全部生活目标就是摆脱低贱的地位,登上社会的顶层,即便粉身碎骨也值得。世界上有些事你是做不到的,但你不去做,你永远不知道自己行不行。总之,司汤达非常成功地使得他笔下的于连这个人物成为时代精神的高度概括,深刻反映了法国社会新旧交替时期的观念更新。只有内心丰盈的人,才不会被一时的荣辱所左右。一句话,理解了于连就理解了法国大革命,就理解了拿破仑大军的所向披靡,就理解了历史不可逆转;更会理解于连为什么那么毅然决然地选择上断头台去死。因为他真正看透了这个社会的本质,太累了,不装了,不玩了,一死百了。说白了,这就是这个穷小子的作死之路……

一个人的魅力,源于真实地呈现自我。历史是一堆灰烬,但灰烬深处有余温。反复阅读《红与黑》,让我切实认识感悟到伟大的作品总是能够把握时代的脉搏,在历史车轮压过的地方找寻历史的真相,让我们跨越时间,仔细留意书中留下的时代烙印,去看那个时代里隐藏的光辉与罪恶,黑暗与光明。

司汤达说:“羞耻心是人的第二内衣。”小说是用来打动人心的。认清自己,才会治愈自己。人生的一切,始于心,终于心。经典作品之所以流传,不仅因为人物形象独特,也在于人物身上具有的普遍性,描写了恒久不变的人性。作者用残酷无情的事实警戒人们:太贪心的人生,往往最终会演变成一场灾难。作者只需要提出问题,不给出答案。实在要给,也必须为答案留出足够的开放性,让读者去解答。由此而言,一本文学作品的经典性,是在后人的反复阅读和阐释中生长出来的。

“德·雷纳夫人履行了诺言,没有自寻短见。但于连死后三天,她拥吻着自己的孩子也离开了人世。”这是这本长达四十多万字的小说最后一句话。看到这里,除了掬一把热泪,你还能做什么呢?默默无语最好。因为面对结局,说什么都是苍白无力的……

罗素曾经说:“如果一生中能读到一本好书,在阅读中又感到乐趣,这种乐趣又把我们引深到思考中去,在思辨中再得到更大的乐趣,这才是一本好书应有的价值,也是它真正存在的意义。”司汤达的《红与黑》就是这样一本书。

作者简介:陶玉山,济南人,作家,藏书家,山东省作协会员。1981年2月在《济南日报》副刊发表文学处女作。迄今已在国内一百多家报刊发表小说、散文、诗歌、文学评论等二百多万字,作品多次在市级以上文学征文中获奖,有多篇文章收入到文学作品集。荣获2023年度竹庐文艺奖“十大散文家”。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

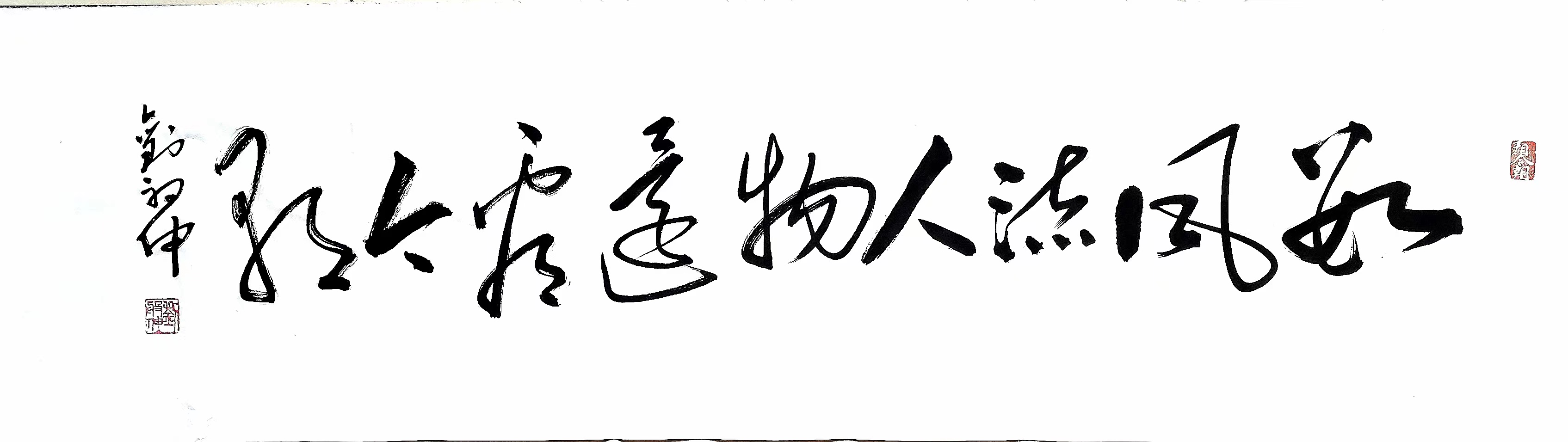

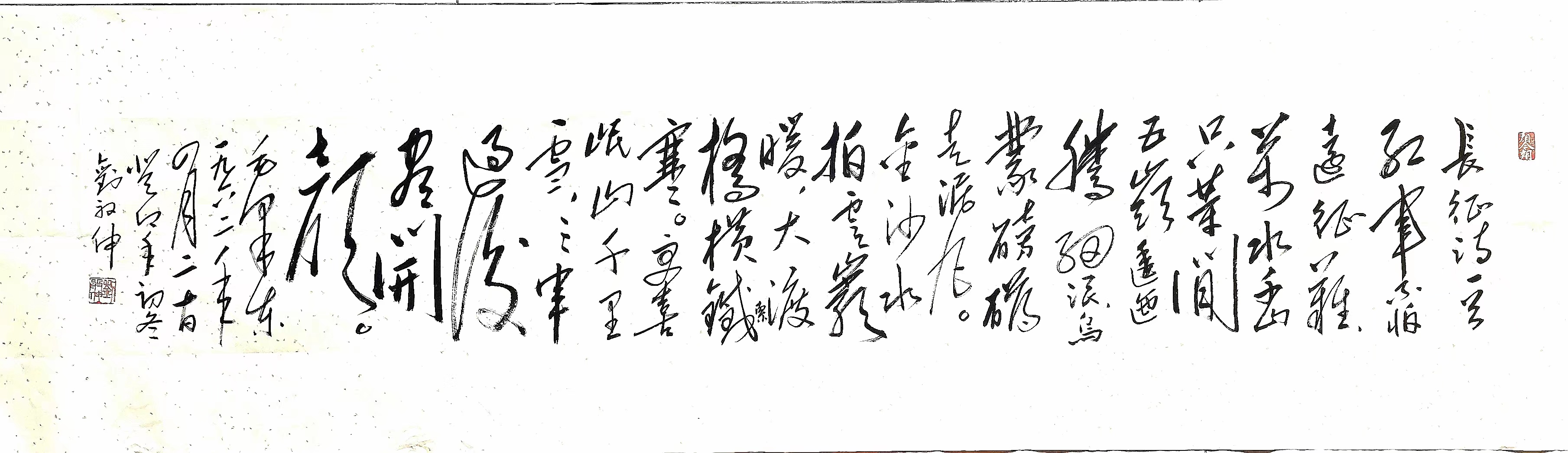

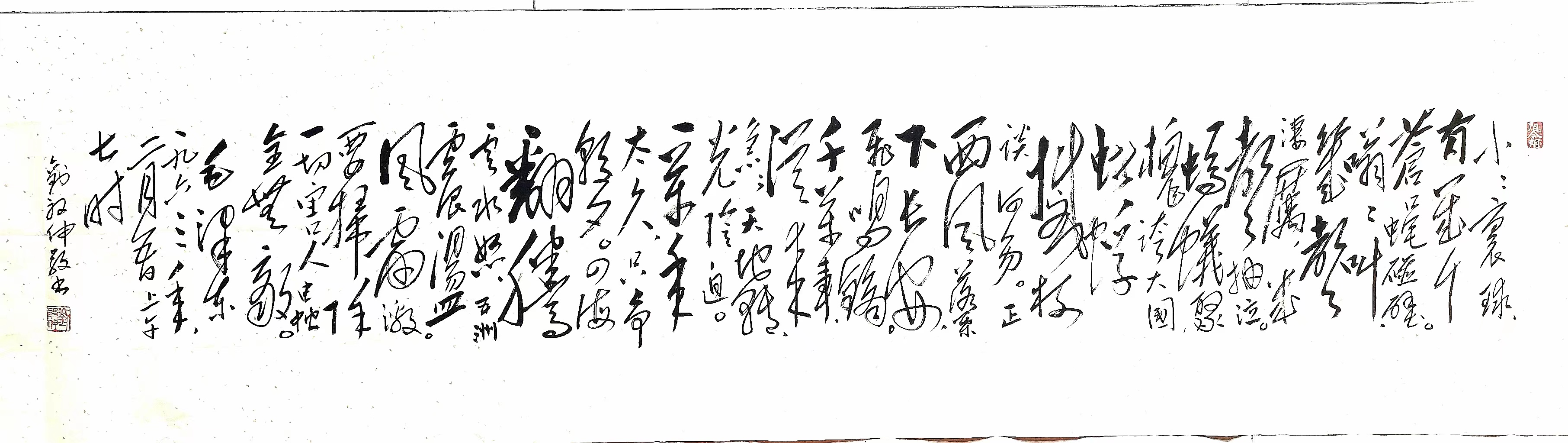

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版