读史可明智,亦可鉴今

——阅读《二千年间》的体会认识

陶玉山

“《二千年间》这本书是在1944年——1945年间陆续完成的。”(作者胡绳语)是历史学家胡绳的读书笔记,也是一部经得起时间考验的经典之作。其特点是以通贯性的观点透视了自秦朝至清末二千年间的中国历史,是一本联系和印证了历史与现实的书。它就一系列的历史问题进行了系统的、非常有说服力的深入浅出的剖析。其内容之透彻,观点之新颖,结构之完整,至今阅读,亦是很有启发和引导意义。读史可以明智,亦可鉴今。它有意无意提醒我们:当你看不清未来时,可以看看历史。

翻开这本书,根本停不下来,连刷手机的时间都被它抢走了。这是一本打破传统研究视角,可以读懂两千年中国历史的书。全书内容涵盖了古代中国皇帝制度的产生与演变,官僚政治与封建专制政权的两大支柱,做官与当兵,农民战争的爆发与意义,北方边塞的冲突与民族的苦难,以及封建专制统治的灭亡与命运等诸多重要主题。作者在书中以独特且又令人佩服赞赏的视角,揭示了历史周期率和民众的力量,展现了朝代更迭与兴衰背后的深层次原因。让我们明白了历史从来不是故纸堆里的过往,更是与现实紧密联系的智慧源泉。

书中的论述和观点令人耳目一新,不仅为我们提供了一个深入思考中国历史思维方式,更让我们对中国历史有了一个和我们所学的教科书不一样的别开生面的认识,动摇、甚至彻底颠覆了我们固有的以往对中国历史的认知了解。对《张鸣说历史》中说的“如果表面上是历史课,实际上却是政治课,那么不懂真实历史的年轻一代,可能在欢歌笑语中,踏上新的苦难之路”这句话似乎有了真正的感悟。这本书读了之后,第一感觉就是明确了历史从无正义可言,只有各种力量的博弈。让我们知道了客观史实非常重要,一切历史都是思想史。

这本书最大的特点就是摒弃了传统教材历史书一贯的按照时间线叙事的方法,把中国历史作为一个整体来看。在中国历史发展进程中的一些剖面,单独拿出来解析,横向对比和探究。这对研究者的要求非常高。别的不说,起码要对我们中国历史通篇比较熟悉,并且要有自己的见解认识。譬如,讲解农民在中国历史中的作用和影响,从奴隶制到封建社会,从农村土地制度到农民起义,从征兵制到赋税等,打破跨越了朝代的限制,不局限于一个时期内。从而让人顿悟了凡是让你顾全大局的,你都不在大局里;凡是让你付出代价的,你就是那个代价。这种分析和研究方式,比较新颖别致,且有吸引力和影响力,让我们觉得还是值得好好阅读赏析的。

人和人相处,最珍贵的礼物就是“看见对方”。历史如同一面棱镜,破碎的切面中折射出来的未被遮蔽的真实让我们深刻领会反思。我们看有关写历史的书籍,亦是如此,即可以看到历史的真相。德国大哲学家黑格尔说过:“我们从历史中学到的唯一东西就是:没有人能够从历史中学到任何东西。”这句话非常刺耳,却是醍醐灌顶,如同当头棒喝。仔细想想,不容狡辩,就是如此。一个民族最大的遗憾并不是无知,而是封闭通向真知的大门。

纵观二千年间,我们中国一个朝代取缔一个朝代,所带来的不是民众稳定安逸的生活,而是连年征战。这些征战不是内斗,就是外战,“城头变换大王旗”成了常态。征战的结果,无论如何,都是让民众百姓饱受疾苦,苦不堪言。所有的战争宣传,所有的叫嚣、谎言和仇恨,都来自于那些不上战场的人。而普通百姓莫过于此:盛世的牛马,乱世的炮灰。历朝历代,兴也好,亡也罢,苦的都是百姓。兴,百姓苦;亡,百姓苦。所以说,任何朝代,走向衰败灭亡,都不值得同情怜悯。而王朝的建立也没有多少可以赞赏表扬的,因为背后都是千万家庭的破碎,一将成名万骨枯,白骨成山。一句话,国家遇难时,百姓承担匹夫有责;国家富裕了,红利却与百姓无缘。这是二千年间无可争辩的事实。

读书和认知,从来就不能划等号。没有判断力,读再多的书也没用。愚昧,并非智力问题,而是被刻意驯化的结果。一个人的境界,藏在读过的书里。胡适曾说,不要把中国的落后推到资本帝国主义和封建军阀上。落后的根源在于封建统治者不恰当的制度。统治者长期实行愚民、弱民和贫民政策,让百姓长期贫困,无法接受真正的教育,整日为糊口奔波,导致没有理性思考。这句话虽然过于绝对,多少有失偏颇,但却不是毫无道理。二千年间,何时何地的百姓有话语权啊!连生存都难以保证,何谈话语权。历史用铁铮铮的事实告诉我们:如果世界上只有一种声音,那么,这种声音一定是来自地狱的声音!

古来青史谁不见,今见功名胜古人。客观公正地说,虽然这本书具有公认的“打破传统研究视角,鸟瞰中国历史纵剖面”的显著特点,但它不能算是历史书籍,也不能算是历史故事,更不能算是史书。它只是一个学史的人的随笔感想,深度思考的结晶。具有内容平实,条理清晰,语言通畅,逻辑严密,分析透彻等特点;虽然有一些历史数据和专题研究,但总的来说,还是属于一个学习内容笔记的整理。这本书的受众应该是偏学生类和偏爱史学的。虽然对于学生而言,站在历史之外的层面鸟瞰中国历史,貌似要求过高,不管怎样,至少在研究历史的时候,这本书给了我们另外一种思考方式和看待历史问题的方法,其引导意义和启发性不言而喻。从这个角度讲,这是这本书的价值所在,不容忽视。

“观史知今思进退,读书养志识春秋。”给岁月以文明,而非给文明以岁月。回头看看历史,近代史上几乎所有的“人祸”,无一例外出自权势者的过分自信。从而说明了无知比知识更容易让人产生自信。由此而言,一个国家如果不存在公平正义,那么,它的强大就是人民最大的不幸。如果生病的人因为没有钱而得不到医疗救助,这个社会就没有资格说是文明社会。因为一个国家的真正财富,属于它的全体公民。在这个快节奏、信息爆炸的时代,我们往往会在无尽的碎片化信息中迷失方向和自我,忽略了那些能够开阔视野,启迪智慧,滋养心灵的深度阅读。这是不应该的。

深度阅读,会在无形中塑造你的价值观,让你在人生旅途中多一分从容与坚定。而深度思考,远比勤奋重要。可以说,没有深度思考,勤奋毫无意义。就像比学习更重要的是学会学习。读书须用意,一字值千金。由此而言,我觉得,到了一定年龄,还是多读点写历史的书为好,哪怕只是历史知识。养成这个习惯,不仅可以丰富自己的知识,还可以在开阔眼界的同时,提高自己的认知能力,更会有助于心智成熟。只有面对现实,你才能超越现实。我这只是硁硁之愚,仅供参考。以史为鉴,可以知兴替嘛。当你看不清未来时,可以看看历史,这样无论遇到什么事情,都会理智清醒地看待,有自己的见解认识,你就不会人云亦云,更不会让人忽悠左右。在这连谎言也不再真实的今天,这点尤为重要。就像你已经知道了真相,别人还在一本正经的胡说八道;你不去揭穿,只是像个途径路过的人,平静地看小丑当街表演一样,非常开心有趣……

作者简介:陶玉山,济南人,作家,藏书家,山东省作协会员。1981年2月在《济南日报》副刊发表文学处女作。迄今已在国内一百多家报刊发表小说、散文、诗歌、文学评论等二百多万字,作品多次在市级以上文学征文中获奖,有多篇文章收入到文学作品集。荣获2023年度竹庐文艺奖“十大散文家”。

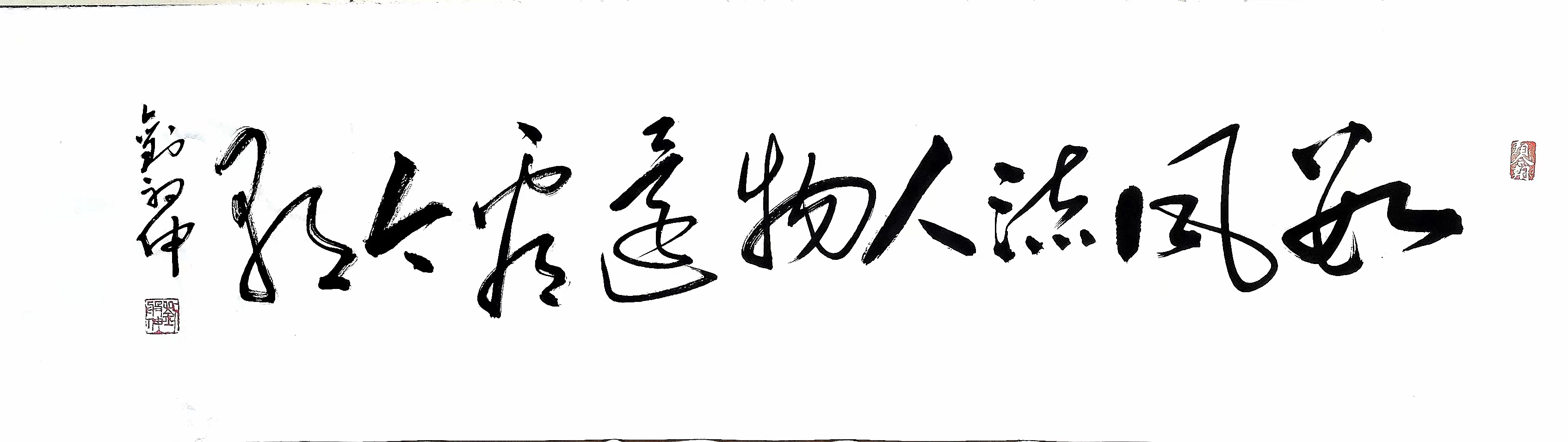

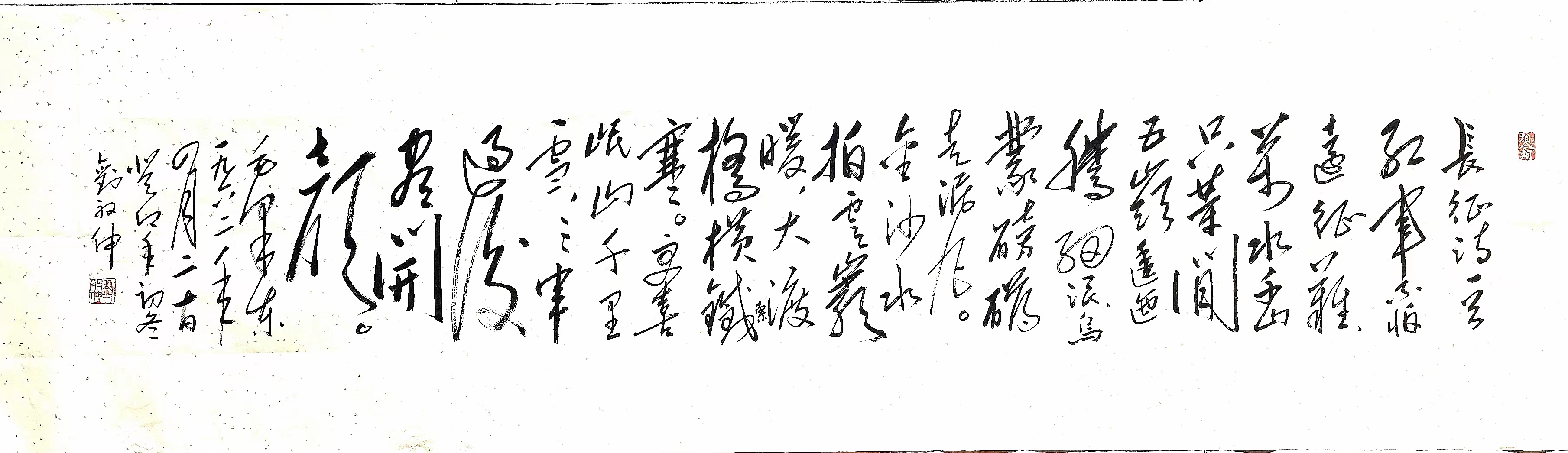

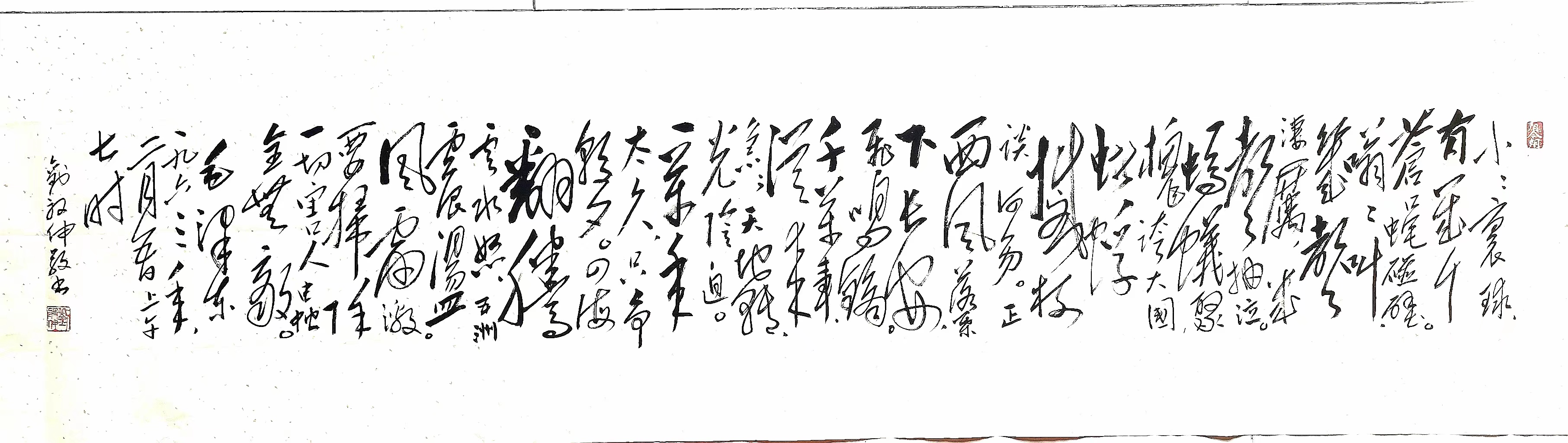

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版