《芳心似火》是张炜2009年出版的一部奇异之书,是以散文、小说、文论诸种文体的综合并用,创作出的一部极具实验性的长篇学术/艺术著作。该作甫一出版即引起热烈反响,并译介海外,至今已出版十余个版本,长销不衰。它既有迷人的叙事,又有深长的思辨,语言精粹隽永,诗性理性并重,感时忧世,属于不可多得的力作。书中论述的“恣与累”,当为新的警世恒言,可唤醒物质主义和享乐主义的沉迷与陶醉。闪耀于全书的是一颗晶莹的“芳心”,让我们一起来追怀她、仰望她。

隐士的儿子们

谈到中国传统的文化和政治,隐士常常是一个很大的话题。似乎没有隐士,就不成其为一桌丰盛的文化筵席。结果是真假隐士充斥其间,让人谈论来谈论去,觉得十分有趣,但却并没有掩去这个问题的严肃性质。鲁迅在当年嘲讽过这一现象,说真正的隐士是很难见到的,因为人一旦深入山林劳作一生,别人就不会知道;而声名在外以至于显赫起来的人,又怎么会是隐士呢?这话真是一针见血。鲁迅先生说那些所谓的大隐士们,平时无声无息地悠游自在,“泰山崩,黄河溢”,他们都目无见耳无闻,但若有谁议论到他或他一伙的,虽然隔了千里之远,虽然只是半句之微,他便立刻耳聪目明,“奋袂而起”。“奋袂”二字真是最生动最形象的文字,把假隐士的可笑可悲之状活画了出来。

所以我们谈论的隐士,仍不能保证其货真价实。隐士好像与任何事物一样,都是一种相对的概念,即同一个人或不同的人之间,前后左右地比较一下才这样说罢了。比如一个人过去是显宦,后来归于了田园生活,对比一下也就说他“隐”了;再比如那些按其地位是可以从政做官的人,却甘愿当一布衣,旁边的人也就以“隐士”称之。《论语》中记述,孔子和弟子在途中遇到了一个老农,这个老农评价孔子时,惊人地出语锋利且极为不凡,弟子回来报告了孔子,孔子就认为那人其实是一个“隐士”。可见这一类人物至少已经存在了好几千年。

但总的来说,一个心怀大志且有本事的人,是不会在正常状态下安心做个旁观者的。大半是有难言之隐,是出于各种原因,比如对这个世道说不上话或压根就不愿说话。传统的隐士当中有绝大部分人是饱读诗书的,或者先前已经有过出仕的经历。可见出世议政,条件是必须先做个有学问的人,要是个文人,尤其在古代,文人与仕人常常是一体的两面。这些人即便做了隐士或准隐士,一般来说还能过上安逸富足的日子,甚至因为这一隐,便有了更大的清闲而生活愈加幸福,也就可以花许多闲暇做文吟诗,绘画抚琴什么的。他们的文与诗正是隐退的副产品,既在当时怡养了性情,打发了孤寂,又在后世留下了绵绵文名,真算是一举数得的好事。

正因为隐士们的闲适富庶,没有生存之忧,所以古往今来总是有不少人羡慕这样的身份,也乐于标榜这样的身份。清末的窃国大盗袁世凯一面觊觎大位,一面却隐退到老家,泛舟湖上,还留下了一张垂钓图。可就是这样一个大“隐士”,后来却做出了那样的惊人之举,一屁股坐上了皇位。可见假隐士如果不是最终沦落下去,倒是需要世人好好提防他们的。

那些因为各种原因疏离了社会,退出了权利或社会中心的人物,大半各有自己的苦衷。一些有良知的知识分子即便在显达的位置上,内心里也充满了无处倾倒的痛苦,他们总是在“济世”与“独善”之间犹豫着。他们最后必要从中选择一条路,这不过是个时间问题。以前议过的古登州人王懿荣,就是这种痛苦者,但他直到最后都没有选择隐,一方面是当时国事垂危容不得那样做,另一方面也有点来不及了。

一个人只要是真正起了隐退之心而非虚假的表演,其内心必定是经历了极大的痛苦。他们的疏离是自然而然的行为,所以绝不会大嚷大叫地走开。真正的走开是痛苦和解脱,还有另一种笃定的心情交织在其中的。而选择了大嚷大叫的离去,往往是有着别样的企图,像前面说过的袁世凯,只是形隐而实显的心谋计策罢了。还有一些非隐不可的原因,这时就由不得当事人去选择了,比如前面说到的徐福一族的后人,他们面对秦人的追讨也只得改名换姓过日子了。总之这种种原因都能造成一批人的退守,以至于沦落民间。他们只要没有机会重新浮出水面,一两代之后也就与一般民众无异了。在莱国这个地方,从古到今有过多少王权变迁和氏族兴衰,真可以说是三十年河东三十年河西,一些主动的隐士和被动的隐士还不知有多少呢,这些人到后来已经无法考证和追究了。

如果一个显要的人物隐下来,其后代或许就要有所不同,所以这就说到了隐士的儿子们。这些在底层和民间生存的一代,与父辈相比平实朴素了许多,因为他们一起步就是要从泥地蓬蒿间奔走的,没有尝过庙堂台面上的滋味。他们与当地劳民的不同,只是有个家族传承的不同,是它在里面起作用,等于存了一笔心账。就是说年长的人会多多少少说起前边的一些事情,把两种天壤有别的生活感受传递给他们。这就让他们有了另一种志性,有了另一种端量岁月生活的目光,气度和胸襟就会发生多多少少的变化。即便是几代之后,隐士的后人也仍然有可能与众不同,因为说到底,一种文化承袭是难以消失得无影无踪的,它在很久以后都还会是有效的。往往是连家里老人因为守秘都难以说清自己的渊源了,一个家庭的气质和氛围也还是会与他人不同。而这一切,都会深刻地影响和决定一个人的成长。

血统论被批判了许久,因为那种血脉神秘的延伸不能得到有力的证明,并且单纯依据血统去论证人情物事也难免简陋。但是这并不能从精神文化的传承上,完全否定一个家族的传递关系,换句雅一点的话说,即精神的家族还确乎存在着。比起一直显赫的族群来说,沦落或隐匿的一代更有一种韧性,一种通达,一种对世道人心的知性和敏感。经过了一代或两代的截然不同的生存,人的心情是大大不同了。如果父辈真的有过“独善其身”的经历和节操,那么后一代的生存,必要同时接受蓄力和观察这两个过程,也就是说,他们生活在社会上,较其他人还是能够更清醒一些,有保持这种“内明”的条件。

所以说,古登州那一带正因为隐士多,于是从莱国到齐国这一段漫长的时间里,才有那么多人先后走上了辽阔的政治和文化的舞台。这究竟还是有缘由的,有许多足以发人深省的东西。

土语考

考察历史与文化,许多时候首先要从语言开始,从一种语言的流变开始。那么古登州作为莱国至于齐国的心脏地带,在语言上有多少可以揣测的地方,从头寻觅一下可能也是蛮有趣味、有意义的一件事情。在一个地方,某种说话方式的流行或消失,都会有个过程,有个较大较深远的背景伏在后边。语言是群体选择和运用的东西,失去了群体的支持,这种语言就会显得呆笨可笑。人的从众心理,首先就是从语言上表现出来的,就是说一个单个的人会迅速跟上一个群体的说话方式,一小群人会极力跟从一大群人,边城会跟上闹市。在语言的传布和模仿的问题上,这几乎没有什么好商量的。这种选择大致上没有好与不好的问题,而只有新和旧、多和少的问题,也是强势弱势的问题。

语言又会影响到观念和其他东西,比如同一种表述的语气语调以至于词汇,就会导致一部分人形成大致相近的看法,虽然这种相近和统一会稍稍复杂一些。我们几乎可以说,失去独立的见解首先就是从失去自己的语言开始的。但是许多人又会尖锐地指出,各种不同观点和立场的激烈抗争,难道不是在同一种语言之间展开的吗?难道辩论的基础,不就是首先回到相互听懂这个大前提下吗?好像是这样。不过我们继续分析下去,就会发现:更深层的一致性和冲突性,其实还是隐藏在语言里。这种隐藏是很深的,深到了让人视而不察的地步。在语言的最里面一层,冲突的双方一定是各个不同的,正因为这种冲突又找不到相应的语言加以表达,所以冲突就会愈加激烈起来。

我们一般认为,任何一个民族的语言都是极精彩极丰富的,而很少去想它的其他弊端和局限。其实就某一个时期的群体语言来说,也可能会是比较贫瘠的。为什么?就因为都在忙着趋向一致,为了时髦和通俗,为了便捷,结果都在重复同一种语言,其基调、词汇、词序的排列方式,全都一样。这就带来了不可避免的单一和简陋,这个群体中如果个别人有了更复杂更别致一点的见解,就得费力寻找新的语言方式,这有点像古人讽刺出嫁的大脚女,“现上轿现包脚”,有点来不及了。一个时期语言表达上出现的简单化贫乏化,主要是从众心理造成的语言遗忘,就是说大家的记性一块儿坏了,一时都想不起那些曾经用过的好词儿了。

在现代传播工具越来越发达的今天,闹市繁华之都与边地小城的区别正在抹平。就连远乡僻野也不例外,说起话来用词都差不多,除了口音统一得稍慢一些,其他方面学起来总是非常快捷的。当年秦始皇搞书同文,是统一语言文字的第一步,从那一天开始,这个统一的深度和速度就一天天加快了。这种速度不是因为王权的逐步强化,而是因为传播技术的日益发展。从造纸业活字印刷到电脑网络电视,有了它们,群体语言的融合强势也就无坚不摧了。比起词汇来,语气语调也就是说口音,统一起来就要慢多了,这里面有个奥妙,即东西南北地域广大,水土的差异太大了。原来口音最终还是由水土决定的,所以地方与地方之间只要水土不能交换,口音也就最终不能统一。普及同一种口音的工作做了近百年或者更久,但还是收效甚微,究其根源,就是每个地方的水土不一样。有个别口腔技能好的人,刚学会几句外地话,只要不能时时操练,很快就会被更强大的水土给淹没了。

如果语汇像口音一样顽固不移,那么一个民族的语言表达力也就会异常丰富了。文字的统一,并不意味着一定要全部削弱语言的个性和丰富性,这是两码事。有些生动准确,而且在历史上发挥过重要作用的词语以及表达方式,我们为什么要丢弃和遗忘呢?难道这不是最大的奢侈和浪费吗?不错,我们还在一路创造新词汇新说法,但这些新东西的普及不但需要大量的时间和金钱,而且有的新东西原本就不是什么好东西,作为一件新工具,使用起来有时是极不顺手的,还需要一个很长的适应期。

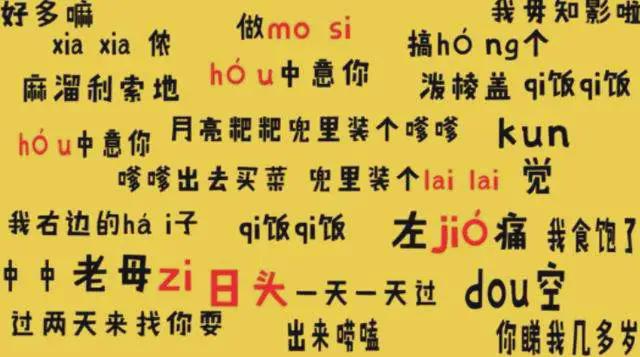

就像口音的坚定执拗一样,有的词汇还是顽强地活下来,不过它们活得很隐蔽,就像地下工作者一样。这些词汇的存活一般要具备两个条件,一是它处于一个特殊的地带,比如这里曾经是古代文化的繁荣地区;二是这个地区从地理位置上看远离现代文化中心。就是说,丰厚的古代文化土壤易于其生长壮大,偏远的地理位置又使其不易被现代语流大潮给冲走冲散。而现在的胶莱河以东地区,尤其是古登州地区,恰恰就同时具备了这两个条件。

直到如今,这里的确可以找到一些被广泛使用的古词汇,而且它们一点都看不出萎衰的征兆。比如即便不识字的老婆婆,也会说“能矣”“甚好”“矜持”等文辞。这里至今称向日葵为“转莲”,多么形象美丽,因为它是一棵随着太阳转动的莲花啊!葵花籽即称为“转莲籽”,仿佛口感也美妙了许多。对那些穷困潦倒的生存状态,当地人仍然沿用旧说:“羸顿”;问好不好,则是“奚好”;如果有人突然发火变脸,甚至是伤口发炎,都一律称为“反目”。现在的城市人叫腌制的蔬菜等为咸菜,而这里的人则统称为更文雅的古词:“瓜齑”。水果,统称为“果木”。如果一个小孩子上蹿下跳不能安宁,惹得老人心烦,老人就会举举拐杖,说一声:“我打你何如?”

类似的词条与说法多得数不胜数,这需要一个词源学家、一个研究民俗和语言的人去挖掘识别才行。这些都是表达力极强的文辞,是从长长的文化河流里漂来的、没有被现代激流冲散的文明的硬结。这当然是至为宝贵的保存。可惜这不仅不能被外地人听懂,就是在古登州地界里,一旦有正式的会议场合,有人因为不小心随口说出了这样富有表达力的古辞,立刻就会脸红,认为说了一句“土语”,等于办了一件小小的不光彩之事。就因为这种对于传统和文明的羞愧,使操弄这一语言的人退到了后边,而时髦流行语却冲到了前边。语言和传统、雅致和文明,就是这样被一点点疏离和遗忘的。