照 相

文/ 图 孙方之

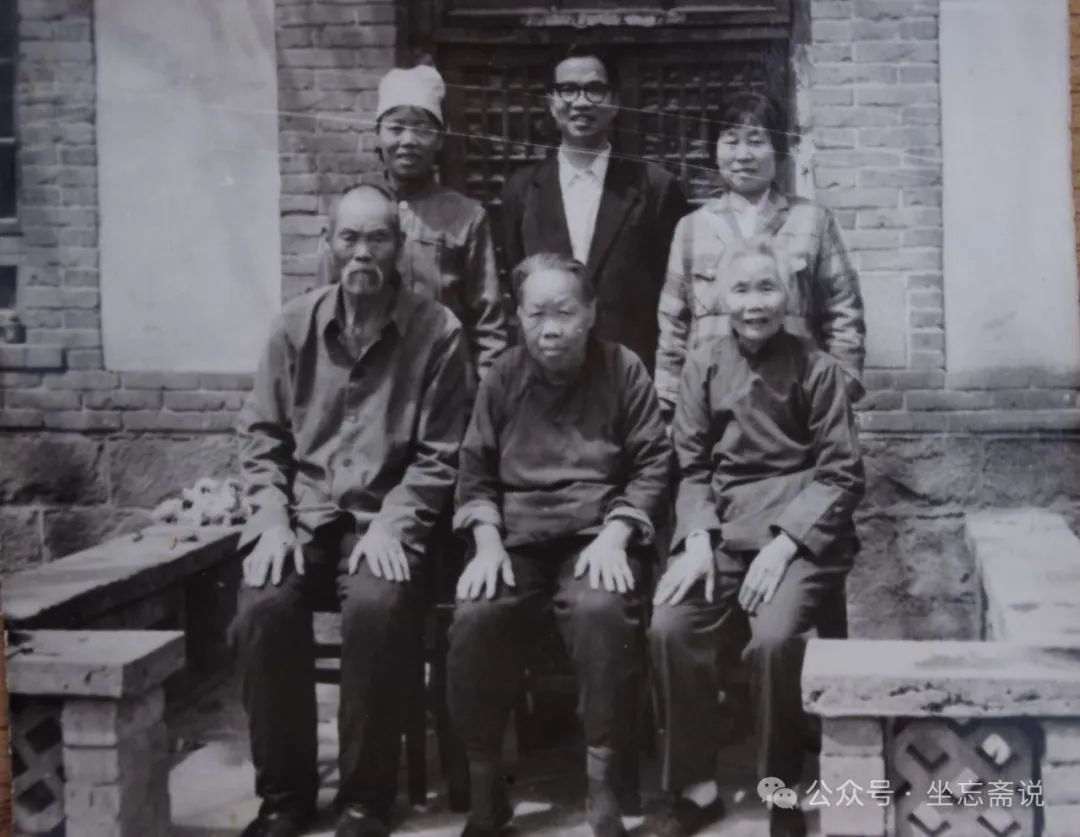

那时候农村里很少有照相者。咋来咋去碰上一回照相的下乡,我家里穷,没有钱,只能站在一旁看有钱人照相。那时候照一张1英寸照片不过5分钱,就是这5分钱,大多数人家也拿不出来,所以看照相的人多,真照相的人少。

20世纪60年代初期,照相馆里使用的都是三角架上面放一个大照相机子。也不知道机子是什么牌子的。淄川城里照相馆人员来村里照相,没有自行车可骑,背着一架照相机和一副三脚架,翻山越岭徒步40里,来到到村子里。村子里一般安排在村西头周大门里照相。

照相者把三脚架子支下,连接上照相机子。照相机子上蒙上一块黑布,被照相的人端坐在正前方2米处的一把椅子上,照相的人钻进照相机蒙着的黑布下面,手里攥着个一握大小的皮球吆喝:“这里看!”“扑哧”一攥皮球:“好了!下一个!”

叔叔家的二姐(右)与其发小摄于1963年

有青年人3个或者5个,站成一排,照合影,顶大照2寸。三天后有个人再步行来到村里,送下照片。一天能照20几幅照片,挣2块多钱,早晚步行回淄川。

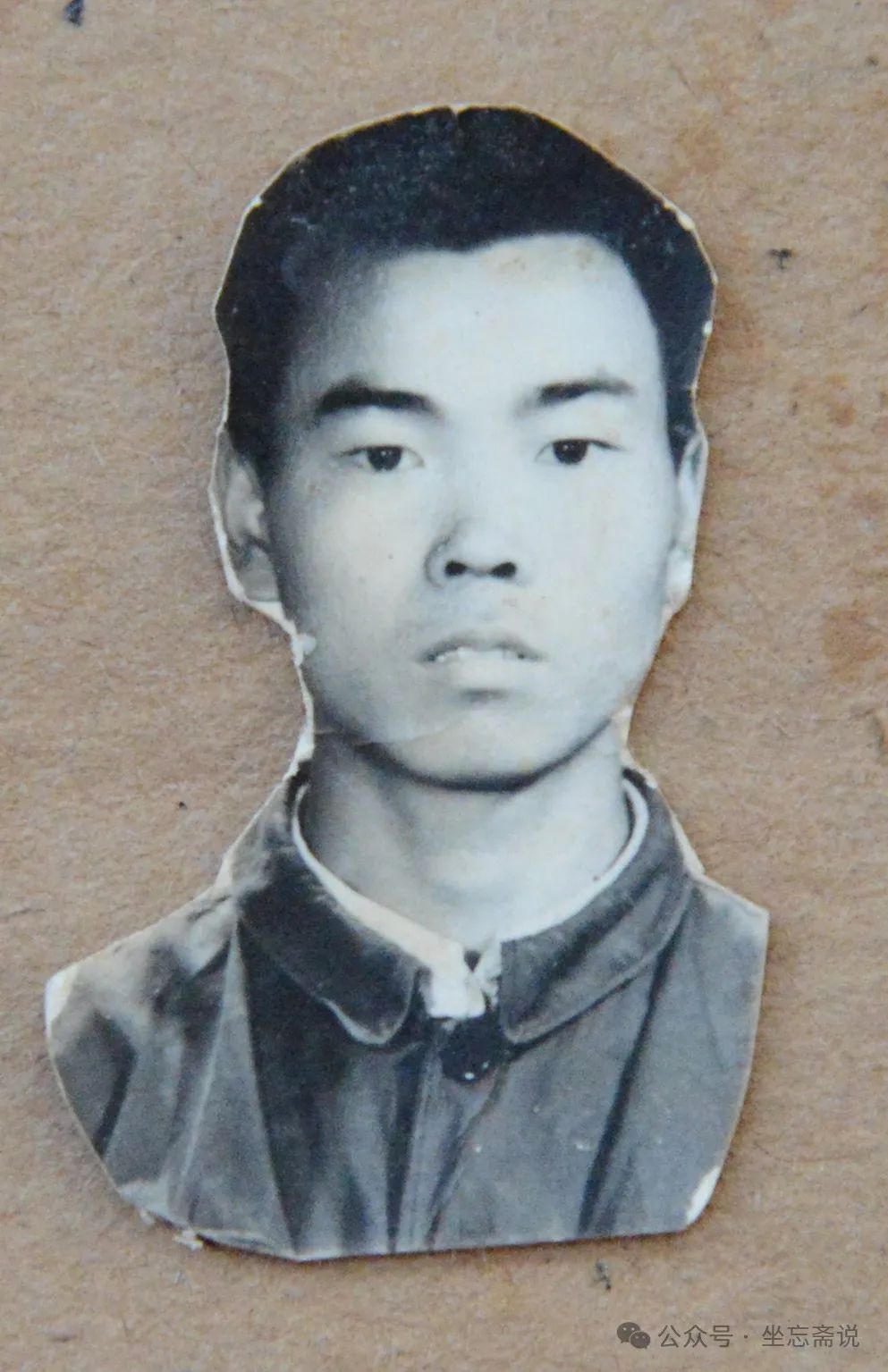

我第一次照相是1971年,初中毕业。步行到了周村丝市街中间路北东方红照相馆。我坐在椅子上,吓得浑身打哆嗦。三天后在学校里发下了一张2寸黑白照片,照片上的我呲牙咧嘴,极不自然。高中毕业时又照了一张,还是害怕,照片极不自然。我在心里恨自己:照张相片有啥可怕的?嗯?不就是照张相片吗?又不是上刑场? 1974年7月,队长叫我开拖拉机,要办驾驶证,又到周村丝市街东方红照相馆找了一张1寸证件照,这次稍微好些,不很吓人了。

1974年8月,拖拉机驾驶证照片

年底参了军,第一件事就是照张相片往家里寄照片。在新兵连三个月,到济南市大明湖照相馆照了次相。

作者新兵连照片

下连后不久,到济南市东方红照相馆照了一次相,这次照相是站姿二寸,戴着白手套,穿着军用白胶鞋。白胶鞋原色为黄色,是老兵卜宪河的白色球鞋。他说,下连队第一次照相要重视起来,寄回家叫家人看着舒服。他脱下自己的涮得发了白的军用球鞋,硬给我穿上,他换着穿我的崭新的黄色军用胶鞋。这张照片我也寄给了高中语文许老师一张,2016年,老师找出来还给了我,我才记起来当年是照过这么一张照片。

作者下连队第一张片

1975年夏天,母亲和小妹到部队看我,那时候刚从仲宫水库练习游泳回到营房,被太阳暴晒加劳累,黑干草瘦,我和母亲与妹妹到济南市东方红照相馆照了一张合影。留下了衣帽不整、精神疲惫的照片。

1975年7月,与母亲、小妹在济南东方红照相馆合影

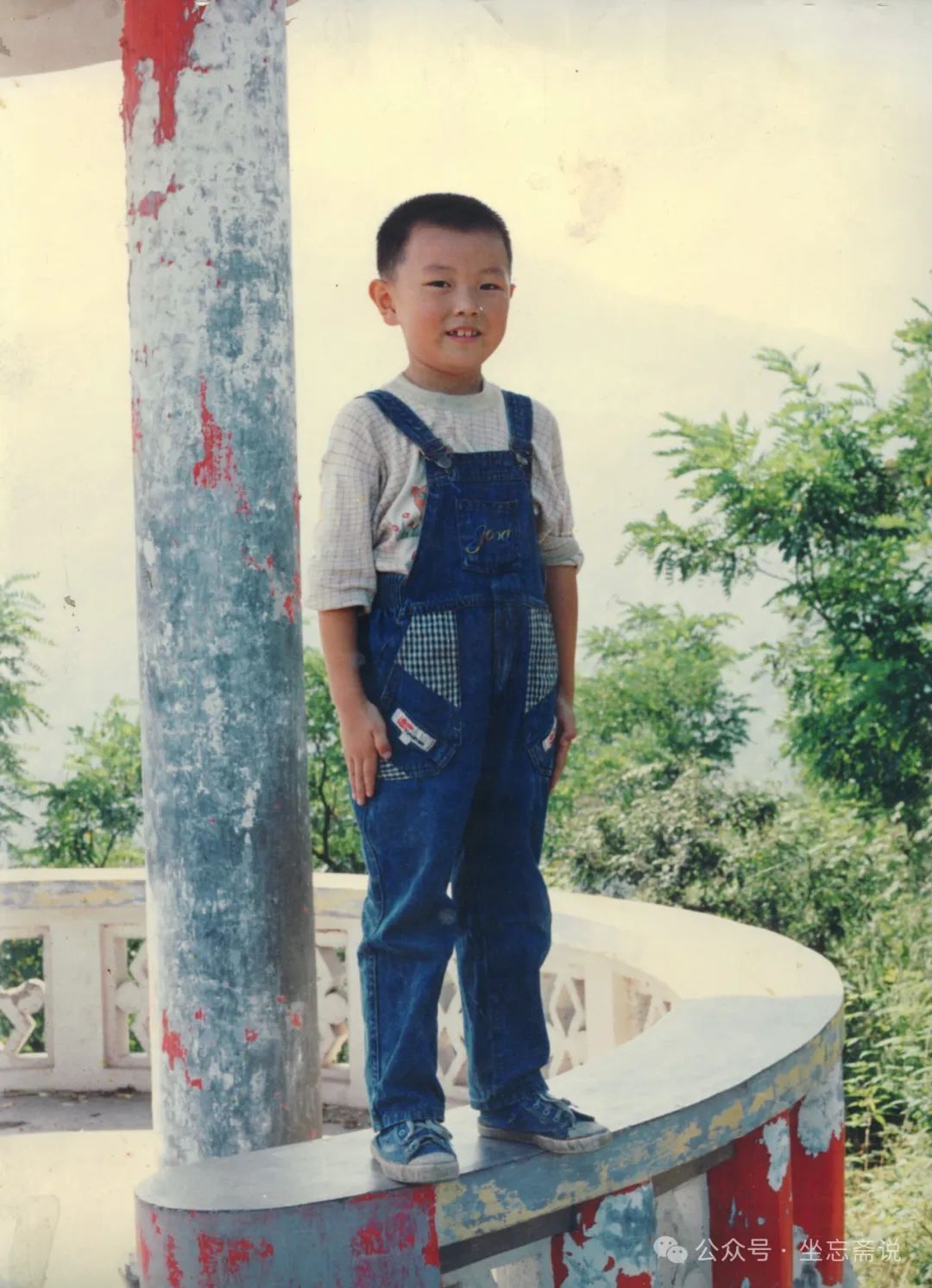

1982年8月,我被调到公社文化站,接触到照相机,那时候一个公社就是文化站有一台照相机。那是一台“海鸥”牌机械相机,一张胶卷照16张照片,窗口朝上,拍摄一张照片,用手拉动一次胶卷,换上一张新的胶卷。文化站有暗室,照片放大机等设施,买来显影液、定影液自己放大照片,制作幻灯片。那时候农村人多没有条件照相,近水楼台先得月,我给家里人留下了许多照片,现在翻看感概颇多。

1985年2月,我被调到乡党委办公室任主任,又买了一台380元的照相机。那时候使用的多是黑白胶卷,1989年,市面上见到柯达、富士等彩色胶卷。那年,我给女儿拍摄了第一张彩色照片。1990年,我花200元,委托他人从深圳买来一部比较简陋的相机,属于自己所有。2004年又换了一部价格1.6万多元的日本佳能照相机。以后陆续更换相机,到2017变,已经更换了4部相机。2013年花1.3万元买来一个长焦距镜头,可以配任何机子使用。可惜,2017年夏天儿子拿去拍摄婚纱照,在青岛被小偷偷了去。

多年来我形成了一个习惯,只要出门总要带着相机,敏锐捕捉素材,见有值得留下资料的人和事,立即拍摄。至今留下了大约4万余张照片资料。2015年以来,手机有了照相功能,似乎干掉了相机,但是我以为,手机主要功能是打电话,照相功能,永远代替不了相机。

近半个世纪,无论在什么工作岗位,坚持文学创作与摄影两大业余爱好,老而弥坚,矢志不移。摄影作品多次获奖,至今哪一级摄影学会也没加入,爱好而已。多年来,文学与摄影爱好结合,多部散文、小说集恰当插入照片,点缀其中,增加美感。

2025年3月10日

作者从四万余张照片中选出的40张代表性照片。题目由读者自由命名。

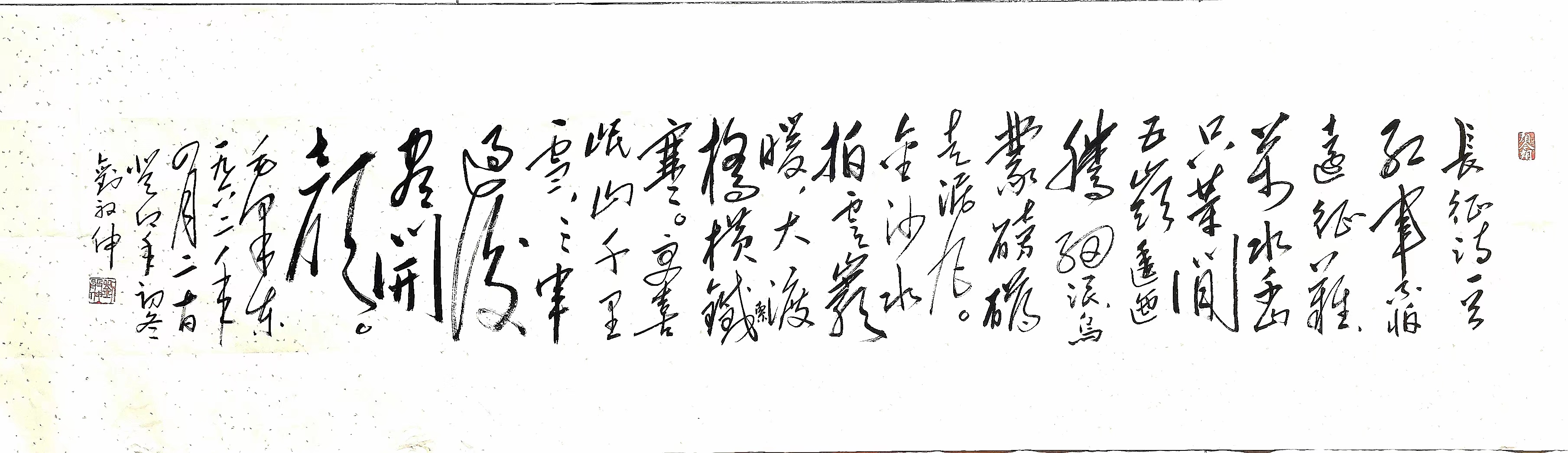

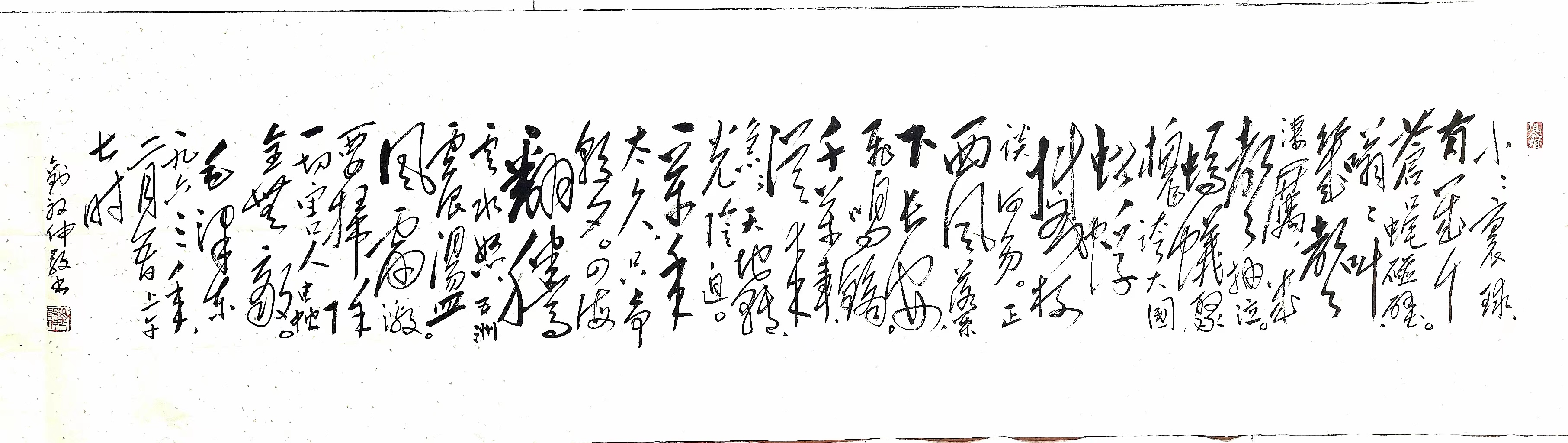

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

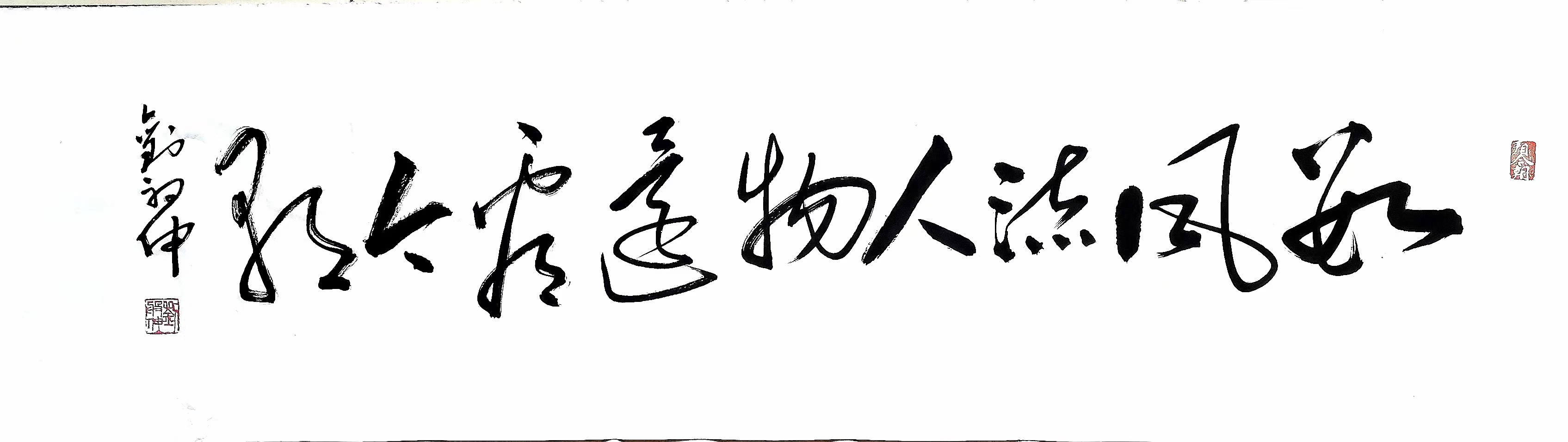

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版