军旅书法大家武中奇和马棚村的不解之缘

王玉华

在中国人民解放军系列中,有一位被毛主席称之为“军中三支笔”(舒同、彭勃、武中奇)的军旅书法大家,他就是在书法界蜚名中外的武中奇老先生。

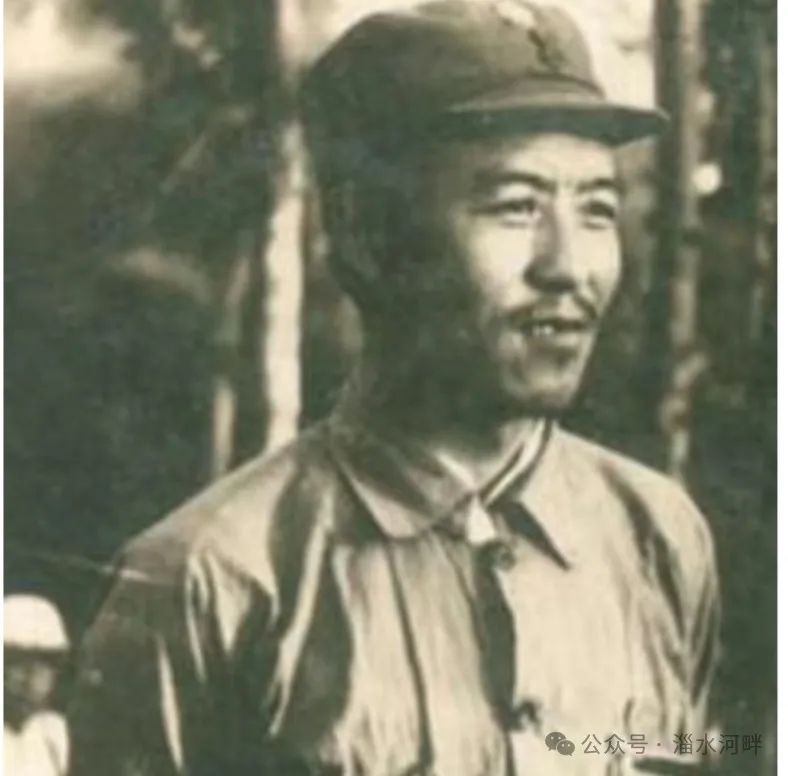

武中奇

淄川区马棚村曾是武中奇老先生工作和战斗过的地方。2004年,98岁的武老接受淄川区马棚村党支部书记陈廷山的请求,欣然挥笔为马棚村写下了“中国椿芽第一村”七个大字。2006年,马棚村北的道路上,巍然屹立起了一座令人瞩目的大石门,武老撰写的“中国椿芽第一村”七个刚健质朴 挺拔苍劲的大字高高地镌刻在大石门牌坊之上,成为马棚村这片红色土地上的永久性历史纪念。

位于马棚村北的大石门牌坊

(一) 十二岁当“写字先生”

武中奇,1907年9月出生于山东省济南市长清县崮山镇后大彥村,2006年3月逝世于江苏省南京市,享年一百岁。

小时候,武中奇到了该学文化的年龄了,但家里却拿不出钱让他去上学。 7岁那年,父亲买来一本欧阳询的《九成宫醴泉铭》让他临摹。武中奇看着字帖如获至宝,白天黑夜地认真临摹。后来,武中奇又陆续钻研《郑文公碑》和《泰山经石峪》等拓本,并兼攻金石。日复一日,武中奇的书法功力有了长足的长进,小小年纪就闻名乡里。

受众人之邀,武中奇9岁那年就开始为乡亲们写春联,10岁为店铺写招牌,11岁为济南溢香斋牛肉店写匾牌……12岁那年,为了帮助父母养家糊口,武中奇进入济南一家印刷厂做“写字先生”。辛苦的工作之余,武中奇博览群书,坚持苦练书法。上世纪30年代初,在一次偶然的机会中,结识了共产党员孟朝赳,在孟朝赳的影响下,武中奇对中国革命现状有了新认识。受孟朝赳之邀,武中奇打算奔赴苏区,然而因为第五次反围剿失败,红军开始长征,最终没有去成。

这时,武中奇正在济南印刷厂担任写字先生和刻字先生。有一天,他突然接到山东泰山革命烈士祠纪念武训学校校长的聘书,聘请他担任书法金石教员。惊喜之余,武中奇欣然前往。

泰山革命烈士祠纪念武训学校,是冯玉祥将军委托范明枢校长开办的,学校的教员来自四面八方,大家各自宣传各自的政治主张。武中奇所接触和谈得来的同事,政治立场都是倾向于共产党的。在学校期间,武中奇得以有机会阅读历代书法名家的法帖和众多书法典籍,提高了理论水平和鉴赏水平。两年多后,因冯玉祥去了南京,校长范明枢也离开这所学校。随后,武中奇也借故辞职回到济南长清老家。

军旅书法家 武中奇

(二) 追求光明 投身革命

武中奇回到济南长清老家后,全家人总觉得常年在家务农没有出头之日。于是,父亲武世俊决定带着妻子王桂英和三个儿子武迹沧、武中奇、武思平到济南谋生,辗转迁徙到了南关曹家巷11号租住下来。

在考察了一段时间后,武世俊在济

南正觉寺街东头路南开了一家小磨香油作坊,叫“开源油店”,这里地处繁华地段,人来人往,生意兴隆。

1936年5月,山东省委在济南重建,时值韩复渠统治山东,共产党和韩复榘建立了统一战线后,省委书记黎玉化名冯寄雨租住在济南上新街甲3号的张老太太家中。

张老太太的儿子和武中奇是好友,武中奇常过来玩,一来二去,黎玉和武中奇成了无话不谈的好朋友。黎玉身担重任,工作中感到在张老太太家中出入不太方便,也不安全,得知武世俊家中比较僻静,组织联系时还可以以油坊作掩护,武中奇也有意邀请他搬到了自己家中居住。就这样,黎玉就搬迁到了南关朝山街曹家巷11号武中奇的家里。自此,这里就成了中共山东省委机关的所在地。

武家全家人忠厚实在,倾向革命,不久这里就成为中共山东省委的秘密办公地点,省委书记黎玉、省委宣传部部长林浩、省委组织部部长张霖之、省委秘书长赵健民成为武家的座上常客。组织上又出资扩大了“开源油店”的业务,店铺就成了省委的秘密联络点,

武中奇的父亲武世俊,又名武秀生,为人忠厚,行事干练,富有正义感;妻子王桂英正直善良。他们不但支持3个儿子参加革命,而且举家尽心竭力为革命服务,掩护中共山东省委领导及地下党员,营救被捕同志,为革命作出巨大贡献。因武世俊善于经营,“开源油店”生意红火,很好地完成了秘密联络任务。人们亲切地称他为“武掌柜”。“开源油店”一直坚持经营到抗日战争初期,后因武家被抄才被迫关闭。王桂英像对待亲孩子一样照顾各位革命同志,被称为“革命的老妈妈”,1963年当选为山东省政协委员。

原山东省委书记 黎玉

武中奇加入党组织后,又让哥哥和弟弟靠近组织,在黎玉的影响和指导下,兄弟三个都成了中共党员,在工作中既掩护省委机关的活动,又从事通信联络,很快使省委重建工作走上了正规。后来武中奇的哥哥武迹沧,曾任八路军山东纵队第五支队政治特派员,25旅副政委,1939年在战斗中牺牲。弟弟武思平,1936年担任中共山东省委至延安的地下政治交通员,曾任营长、大队长等职,建国后任山东军区军法处长、民政厅副厅长等职。武中奇的父亲和母亲也在1936年成为中共山东省委的地下工作者。

长期的革命工作中,武中奇一家不仅与黎玉建立了深厚的革命友谊,还在山东抗日斗争中发挥了重要作用。

(三)参加筹划“徂徕山武装起义”

1937年“七七”事变后,日寇南侵,危及济南,武中奇随中共山东省委东迁泰安。同年12月24日,面对日寇的疯狂进攻,韩复榘数万大军弃险南逃,日军分两路渡过黄河,占领了济南。27日,省委在篦子店召开紧急会议,黎玉、洪涛、金明、刘居英、林浩、马馥塘、程照轩、孙陶林、武中奇、武思平等10人参加会议(当时被称作“十人会议”)。会议根据急剧变化的形势,研究确定了起义的具体部署,决定洪涛任司令员,省委书记黎玉兼政委,部队分赴泰安、莱芜、新泰各县活动宣传抗日,以扩大武装,影响全省。起义时间确定在泰城沦陷时正式举行。

青年武中奇

会议之后,武中奇亲自设计了八路军第四支队旗帜,并书写了旗面上的“游击”两个大字和旗裤上的“八路军山东抗日游击第四支队”字样的部队番号。旗帜设计好了,他又组织杨纯、唐克、赵新、蒋平、何浩、王冰等6个女兵缝制绣字,同时,他还在磨平的砚台正面刻制了“八路军山东抗日第四支队之关防”的印章。

起义前的一天,武中奇在徂徕山发现了五个正在四处游荡的国民党大兵,便上前和他们聊了起来,聊天中了解到他们对世局的看法很迷茫,武中奇就顺势给他们讲解抗战形势,经过说服动员,5个国民党大兵最后跟着他一块来到徂徕山参加了起义。起义后,四支队驻扎在泰安良庄(原淄川县长赵一川的老家)时,他发现有四十多个国民党溃兵流窜到的徂徕镇的北望村,武中奇便约同朱玉干等人一齐把他们争取了过来,壮大了当时游击队的武装力量。

徂徕山起义纪念馆

部队起义后,武中奇历任班长、排长、中队长、营长、团长、南下纵队参谋长、历城县县长、抗日民主政府济南办事处主任等职务。

(四)处理“马棚叛兵”事件

徂徕山成功起义后,由于敌强我弱,支队司令部为了避免与国民党顽固派秦启荣和国民党莱芜县长谭远村的磨擦,决定兵分南北两路开辟游击抗日根据地。武中奇随司令部向北行进,先后从泰安转移到莱芜县城和莱城东北方向的苗山镇。同司令部行动的有一、三、四、七,四个中队。同时按排周绍南和黄仲华先去淄川西部联系黑铁山起义的部队。

司令部在苗山镇住了一天后,立即通知十中队去苗山汇合一并转移到博山和莱芜交界的石马镇。然后又由石马出发经焦家峪、樵岭前至桃花峪、岭西、青龙湾、岳峪。此间,由于博山地区敌情不明,决定4月初把队伍转移至博山、莱芜、淄川三县边区交界的山王庄、马棚、滴水泉驻防,并寻机与三支队汇合。

当时部队驻防的按排是:

1、4中队跟司令部驻马棚;

3、7中队驻山王庄;

10中队驻滴水泉。

马棚村

根据周绍南和黄仲华的建议,司令部到了马棚后,住在村中偏北处于三岔路口的张凯先家里;1中队分成三部分,分别住在村南,村中和村北。因为4中队中有50多人是从韩复榘的散兵中收编过来的,政治纪律差,为了防止发生意外,把他们按排在水胡同西头马棚村私塾学校的的附近驻防,四中队的7、8两个班住学校教室里面。军纪整肃和巡察由武中奇带领警卫连全权负责。

马棚村水胡同西头马棚私塾学校旧址

其实,对于收编过来的人员,事先司令部也做过预防工作,因为他们人员较多,枪械齐全,怕他们起异心。在徂徕山起义前后,由林浩、武中奇与散兵中的刘国栋、韩德、石成玉还有陈某七人结拜为把兄弟。为了争取他们参加抗日起义,还按排莱芜八九两区的同志约三十多人加入到四中队去做工作。同时任命刘国栋任中队长,韩德调一中队,石成玉为四中队六班班长。

但是,意外的事还是发生了。这些韩复榘旧部的散兵过不了艰苦的游击生活,暗地里打算把部队拉出去当土匪。事先计划好了想搞一次共同行动。一中队的韩德为人正直很重义气,他相信武中奇的人品,就与武中奇洽谈。武中奇立即向司令部作了报告。

为了稳住军心,洪涛司令与林浩政委(这时黎玉已去延安,林浩任政委)和武中奇商议决定,先由林浩以上政治课为名,周绍南配合,将四中队集合在马棚小学教室内,派一三中队秘密包围交械。

第二天早饭后,四中队全体战士接到命令,马上赶到小学教室内集合,不准携带武器。(原先住在教室里的七、八班有枪,他们的枪都挂在墙上)。集合后,先由林浩政委讲革命传统,接着周绍南教唱歌曲。周绍南正教着,外面突然响起了枪声,周绍南马上跑了出去。原来改编过来的战士拿起了七、八班的枪就往外打,部队顿时乱成了一团。

这时大家听到洪涛司令在外面开始喊话:四中队的同志们,不要自己人打自己人了,你们中队里有坏人,快把枪放下吧!听到是洪涛司令在喊话,院里的战士都放下了武器。

随后,政治部宣传队的女同志汪瑜(廖容标中将的爱人)、赵新、唐克、韩豁(韩复榘的侄女、徐斌洲中将的爱人)等也从王家胡同的住处都跑过来给大家作解释,说你们四中队里有坏人,想搞叛变,分裂四支队,要拉走一部分人。司令部发觉后,才采取了这一措施,大家要冷静,不然是很危险的。

马棚村王家胡同口(右侧)

经过查证,原来是四中队六班的班长石成玉和秦启荣有联系,想拉着队伍叛变投靠秦启荣。为了清理队伍,洪涛司令马上命令武中奇将石成玉逮捕,待公审处决,但石成玉在关押途中企图逃跑时,被看管人员乱枪打死。司令部宣布命令,士兵愿留下的继续革命,愿走的发给路费,去留自愿。

汪瑜她们几个女战士回到住处后,王光明和程桂兰问刚才枪响是咋回事,汪瑜说部队正在演习,不小心走了火。然后就拿起家什开始打水扫院子。

“马棚叛兵事件”过后,部队吸取教训,在武中奇建议下,司令部决定撤销四中队,把莱芜八、九两区参加四中队的同志王俊杰、王俊卿、马达卫、刘文举、苗笃培、边振孟、边逢时、边新培、魏英如、魏友焕、颜景山、边秀培(边一峰)等二十余人,编入十中队。

不久,十中队就发展成了一支拥用120多人的坚强队伍。四支队也扩大到三千多人。经过整编,由中队改成团营连建制,组成一、二、三,三个团,另设司令部警卫连、迫击炮连,十中队编为一团二营四连。任命一团团长程绪润,政委景晓村,二营营长武中奇,四连连长段金斋,指导员王荐青,副连长张旭元,司务长魏英如,一、二排排长未变,三排由王进挺担任排长。整编后即以团为单位分散活动。后来,徐化鲁接替程绪润为一团长。

(五)步枪打下飞机来

武中奇作战有勇有谋,屡建功勋,1941年10月吉山战斗中,12团团长石新牺牲,武中奇接任团长,在艰难困苦的岁月里顽强拚搏。但抗战时期,他最有传奇色彩的,还是在太河镇率领战士用步枪打落飞机的故事。

1938年10月初,日本侵略军“扫荡”淄川地区太河一带刚刚离开,武中奇就迅速带领一个营就来到这里,他们听老百姓控诉说:日本鬼子来太河“扫荡”时杀了几十个人。其中,有十七八个惨死在一座二层小土楼里。

八路军山东纵队四支队的部分指战员正在博山一带预设阵地伏击小股日军

武中奇带人来到这座小土楼时,发现被杀群众的尸首刚刚被抬走。只见被杀群众的血从楼上流到楼下,整幢楼里充满刺鼻的血腥味,其凄惨景象目不忍睹。于是,他们一面战斗,一面向群众揭露日本侵略军的暴行。

一天早晨,武中奇带着一个加强排在太河村外侦察敌情,当走至一个小山坡时,天上忽然传来嗡嗡声。武中奇急忙往天空一看,一架敌机正朝这个方向飞来。他即刻心里盘算,这个排使用的是苏制水连珠步枪,射程远,威力大,敌机又飞得低。

“打!”于是,便立即命令排长高展昭:“全排立即仰卧,向飞机射击!”

自日本入侵中国以来,所到之处,烧杀抢掠,无恶不作,战士们早就对他们恨得咬牙切齿,听到武中奇向飞机射击的命令后,大家齐刷刷迅速分散举枪仰卧,朝着敌机一齐射击,只听,“吧、吧、吧——嗖、嗖、嗖——”连珠炮枪一字排开,连续开火,不一会,只见飞机屁股上冒黑烟,从空中一头栽了下来。

. 战士们高兴地从地上一翻身蹦了起来,欢呼跳跃昂高喊:“击中了,击中了,快去抓俘虏啊……”武中奇和战士们不约而同的一起飞快地朝着敌机坠落的方向奔去,一口气向北跑了十多里,终于在一座山上找到了被击落的飞机。

经过仔细搜索,他们发现, 机上除一人跳伞活命外,其余四人全部摔死,摔死的鬼子中有一个由于降落伞失灵,腿朝下掉下来,摔在一块尖尖的石头上,把生殖器给划掉了,一个战士幽默地说:“快来看呀!小日本变成洋太监了!”那位活着的飞行员跳伞落地后,撒腿就跑。

这时,四面八方全是迅速赶来的民众,他们个个手持棍棒紧追不放。日本飞行员逃跑时跑掉了一只鞋,累的满头大汗,直喘粗气,感觉实在跑不动了,便孤注一掷地掏出刀来威胁群众。

追赶过来的村民一齐冲上前去,用棍子打掉了日本兵手里的刀子,又将他打倒在地,大家七手八脚地用绳子把他捆绑了起来。

日军飞行员浑身哆嗦着连连求饶:“绳子的不要,辛苦的有。”

后来,这位日本飞行员被送往延安,经过教育后参加了反战同盟。

武中奇从缴获的敌机上的文件中得知,这架飞机隶属于日本华北方面军航空兵,是从济南起飞,在完成了轰炸九江任务后,返航时有意进行一段低空飞行,怎么也想不到,淄川一带的八路军竟然敢用步枪向他们开火。

武中奇和战士们用步枪打下日本新式重型轰炸机的事迹被登上报刊,大大鼓舞了各抗日根据地军民共同抗战的勇气。武中奇和战士们也受到了八路军山东纵队第四支队的表彰和奖励。

更值得可喜可贺的是,因为武中奇打飞机出了名,还引来一段美好的姻缘。

冯玉华,是一个1938年参加革命的漂亮姑娘,那时她在山东战工会姊妹剧团工作。听说武中奇指挥战士用步枪击落了日本的轰炸机,前来参观这架被击落的轰炸机时,深深地被武中奇的英雄事迹感动。于是就毫不犹豫地嫁给了武中奇,但是,出嫁时,她竟然还不知武中奇已经是八路军的一个团长了。

武中奇冯玉华夫妇游览冶源

(六) 转战南北到上海

抗日战争时期,武中奇的战斗足迹遍及鲁中各地,率部转战沂蒙时因为重创日军,被日寇重金悬赏缉拿“赤匪武老二”。

1942年,武中奇率领鲁中四旅十二团活动在莱芜西北山区、章历边区和齐鲁长城岭一带打击日伪顽军,当时,这些地区曾流行着这样一段歌谣:

“麦腰独路鬼门关,弯弯曲曲杨家圈。一头扎进草沟里,十天半月不见天。地利人杰如铁壁,敌寇想来莫想还。”一时间,十二团成了敌人在章莱边区心惊胆战的克星。

解放战争时期,武中奇跟随大军南下,先后在上海、南京工作。

解放战争中的武中奇

1949年5月27日,陈毅率领中国人民解放军第三野战军攻克上海,武中奇作为南下干部纵队的参谋长,一起参与了上海解放和建立与巩固人民政权的工作。

进入上海后,武中奇任上海市监狱副典狱长,他笔下写的最多的是“封”字,他白天写晚上写,凡是“解放军在上海的封条,绝大多数是武中奇的手笔”。

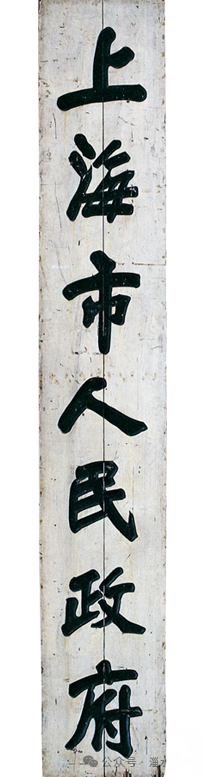

1949年7月,上海市人民政府正式成立挂牌。围绕“上海市人民政府”书丹,有关工作人员煞费了一番苦心。

上海是国宝级人才荟萃的都市,有着一批博学多才,闻名遐尔的一流书法家。一开始,工作人员围绕书写“上海市人民政府”七个字请了好几位名家书写。书写好的政府名牌,虽然潇洒俊逸,但在上海市市长陈毅眼中,却觉得缺少了些雄伟厚重的阳光气概。于是,陈市长直接点武中奇担当此任,他鼓励武中奇说,你是咱们军队的书法人才,我说你行你就行,你就大胆地写吧!

武中奇接下了这个任务,反复揣摩练习,以颜体的笔意,淡化了每个字的魏碑意味,以行楷写下“上海市人民政府”七个大字拿给陈老总。

陈毅市长见了高兴地一拍桌子说,“哈哈,我要的就是这个!

“上海市人民政府”巨牌,高七米、宽一点四米,由八个人抬着才挂了上去。这是上海市人民政府诞生的见证,后被上海革命历史博物馆收藏。

此外,武中奇还应上海市总工会邀请,书写了“上海市总工会”、“全世界无产阶级联合起来”等牌匾。

上世纪50年代初,武中奇率领大军参加过治淮工程,60年代初担任过南京钟表厂厂长;60年代中期,出任过南京市文物保管委员会主任。改革开放后,历任中国书法家协会理事、江苏省书法协会主席、江苏省国画院副院长、江苏省人大常委等职。

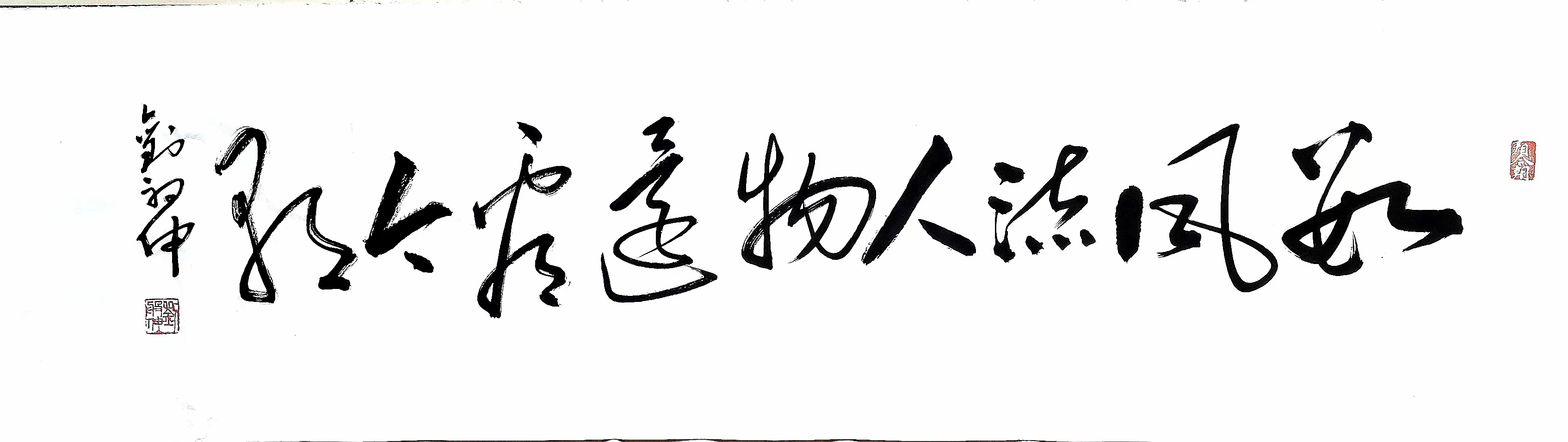

但人在旅途,常常是“能称心者无二三,不如意者常八九。”面对人生风风雨雨路,武老给人们的启示是:咬定青山不放松,任尔东西南北风!

(七)武中奇的人生坎坷路

武中奇人生坎坷,命运多舛。但在他的人生旅途中,无论顺境逆境,都不改一腔执着热爱书法的激情,从而最终以精湛的书法艺术成就了属于自己生命中的那份独有的辉煌。

上个世纪五、六十年代,身为共产党人掌管过党的监狱的他,却在解放后两次入狱,三次被隔离审查,前后共被关押了六年的时间。

武老第一次入狱是在1952年。那时他正率领三十六万治淮大军奋战在皖北治淮第一线,就在他正书写着鼓舞治淮士气的标语口号时,却被人以莫须有的罪名押往上海,身陷囹圄。

1967年至1972年“文革”期间,他无辜再次遭受迫害,多次失去人身自由。狱中的威逼殴打、辱骂恐吓,仍不改他对党的赤胆忠心,不改他对书法艺术的执著追求。坐牢的那些日子,一有空闲,他不是读书就是写字。他以苇草扎成笔书写,他用手纸订成本子练字,他用筷子挷上从棉衣扯出的棉絮蘸着水在地板上临摹。孤独冷漠的牢狱可以封闭他的身,却封闭不住他一颗对书法艺术的追寻之心。他相信总有一天他的书艺会派上用场。

“根深不怕风动摇,树正何愁月影斜?”腥风血雨终于散去,历史终于还武中奇一身清白。

1973年3月,武中奇第三次走出监狱时,已是年过六旬、满头银霜了。

但烈士暮年,壮心不已。走出牢狱的他精神矍铄,滿面春风。迎接他的似乎又是一个人生的“青春期”和书法艺术的“黄金期”。

(八) 我是高粱地大学毕业的

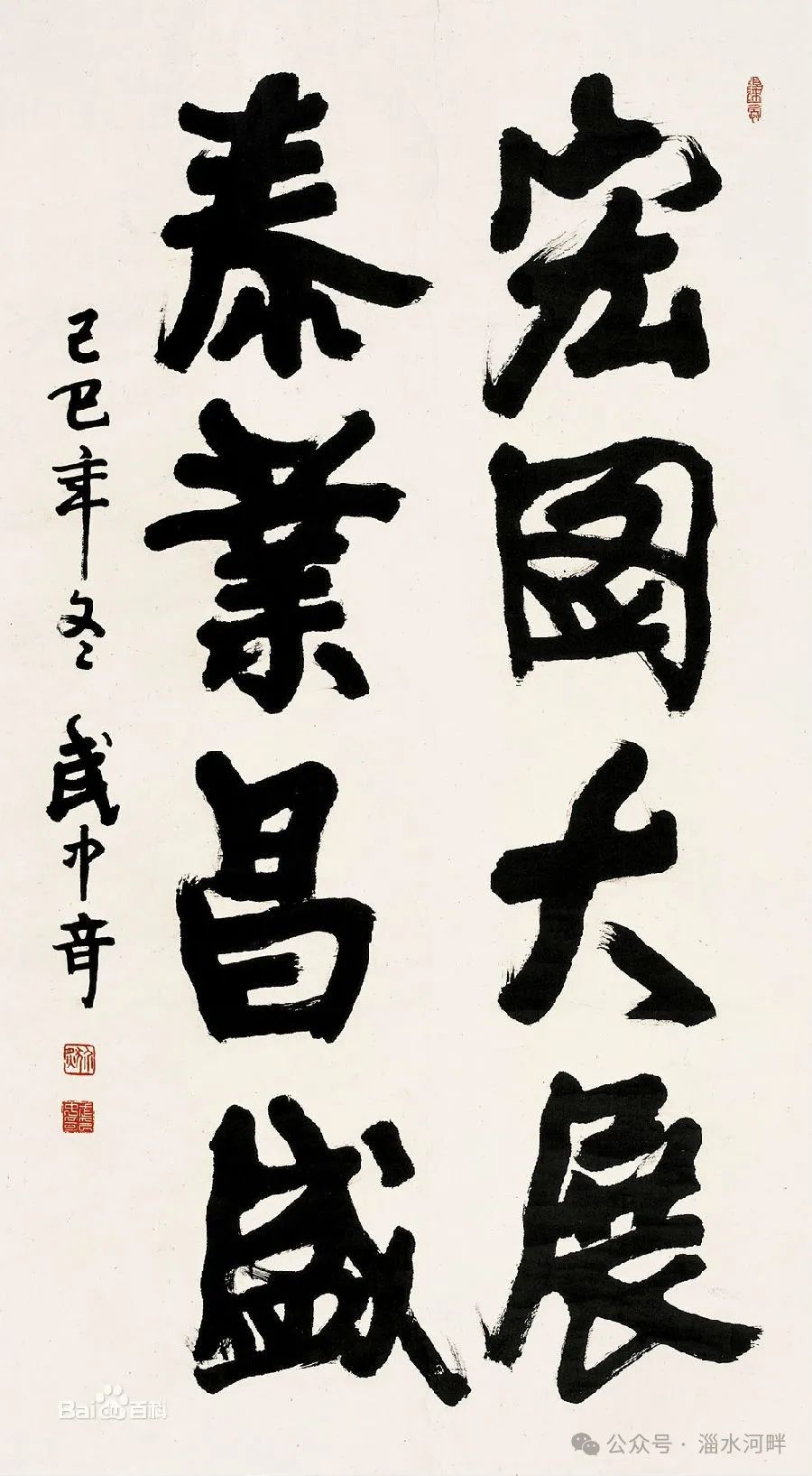

1979年初,老当益壮的武老挑起江苏省国画院副院长的担子,带领书画家把书法绘画送到农村、工厂,送进学校、营房。 同年12月他进入江苏省人大常务委员会,次年又当选为江苏省书法家协会主席。已逾古稀之龄,依然焕发着青春的激情。 他参加了第一屆中国书法家代表大会,当选为中国书法家协会理事;他携江苏国画院代表团成员、中国书法家代表团成员两次出访日本;他应香港艺术中心邀请,作为中国书法家代表团顾问,出席香港举办的中日书法交流展开幕式;他受山东省、江苏省政府委托,为徂徕山抗日武装起义纪念碑、为南京雨花台重建革命烈士纪念碑书写碑文;为泰山天街牌坊书写匾额等等。他还出版了《武中奇书法选萃》(一、二)、《记深山抗日武装起义纪念碑》《武中奇书法选集》等书籍。 还经过长达九个月的精心准备,他写下了一批精品力作,多次进行书法作品展。

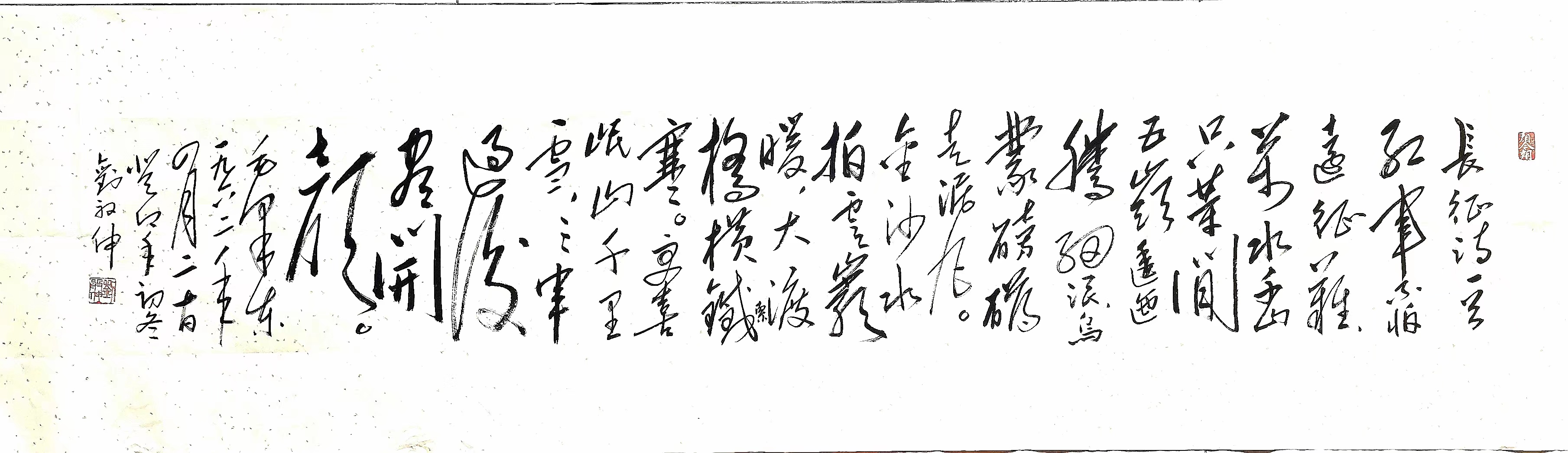

2004年,已步入九十八岁高龄的武中奇,为中南海书写了丈二尺幅毛泽东词[水调歌头.重上井冈山]。同年,“武中奇百岁书法篆刻绘画作品展”在江苏美术馆举办,出版《剑胆琴心.武中奇书法作品选》。

2005年,江苏省委宣传部、江苏省广播电视总台、江苏省文学艺术联合会,联合摄制并播出三集大型纪录片《书法大家武中奇》。

“他的书法作品多次被出版、发行国内外,还多次到美国、德国、法国、澳大利亚、新加坡、日本和香港等地展览”。 一幅幅书作,一回回展览,一本本集册,记录下武中奇书法人生的足迹!

武老的小女武晓霞在回忆父亲时曾经写下这样的话,父亲“在贫困之中能坚持写,在战争年月能坚持写,在牢狱中依然能坚持写。”

好多不知内情的人,都认为武中奇进过高等名校,人们问到他是哪所大学毕业时,他坦荡自豪地说:“我,是高粱地大学毕业的!”

后记

关于马棚“中国椿芽第一村”大石门牌坊的有关记录,淄博市中级人民法院原副院长王荣高(马棚人)先生有诗曰:

贺马棚村大石门落成

卧虎山前幽雅处,斥资兴建壮观门。

精雕武老雄浑字,中国椿芽第一村。

注:武老是指著名书法家武中奇先生,他是徂徕山抗日武装起义的参加着之一,担任中队长时,曾来马棚一带活动过。村里的负责人去找他写字,他欣然命笔,写下了“中国椿芽第一村”七个大字。

大石门正面对联是山东曲阜师范大学客座教授冯尚杰先生撰写的,上联是:“山幽鸟语椿芽清香飘四海”,下联是:“谷深蝉鸣花椒浓味溢九州”。

大石门后面的对联是淄博市中级人民法院原副院长王荣高先生2005年夏天撰写的,上联是:“山清气爽遍地椿芽枝枝娇嫩”,下联是:“林茂水甜满坡花椒穗穗香麻”。横批是:“欢迎再来卧虎山”。

另外,著名书法家王颜山、牛国泰、熊伯齐和著名画家于受万等先生也给马棚村留下了墨宝:

王颜山先生的“卧虎山清吟”

熊伯齐先生的“卧虎山森林公园”

顾珣先生的“七律 初游马棚村”

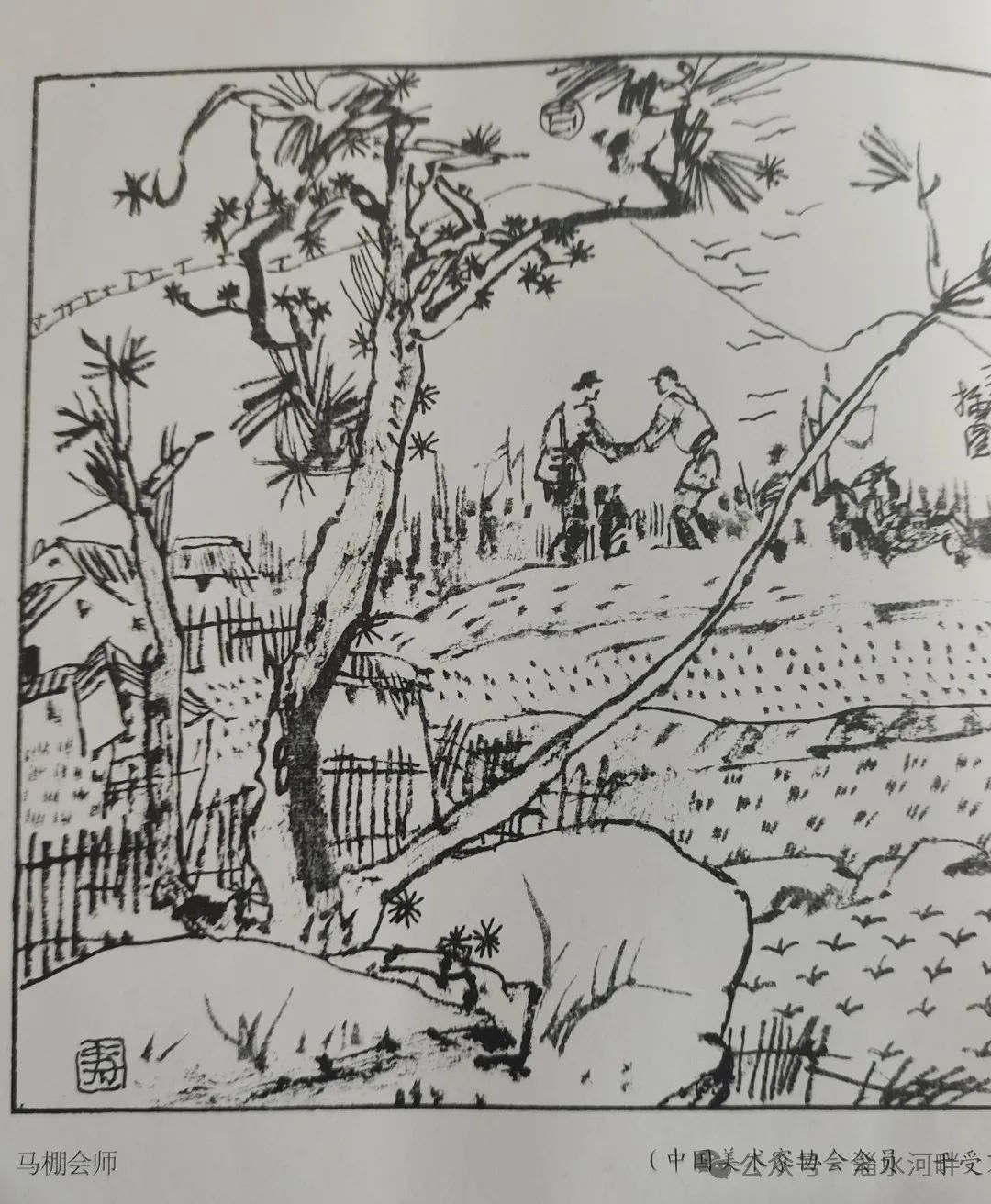

于受万先生的“马棚会师”

最后,我的一位本家兄弟王玉金,我觉的他写的字也挺好,请一并欣赏一下。

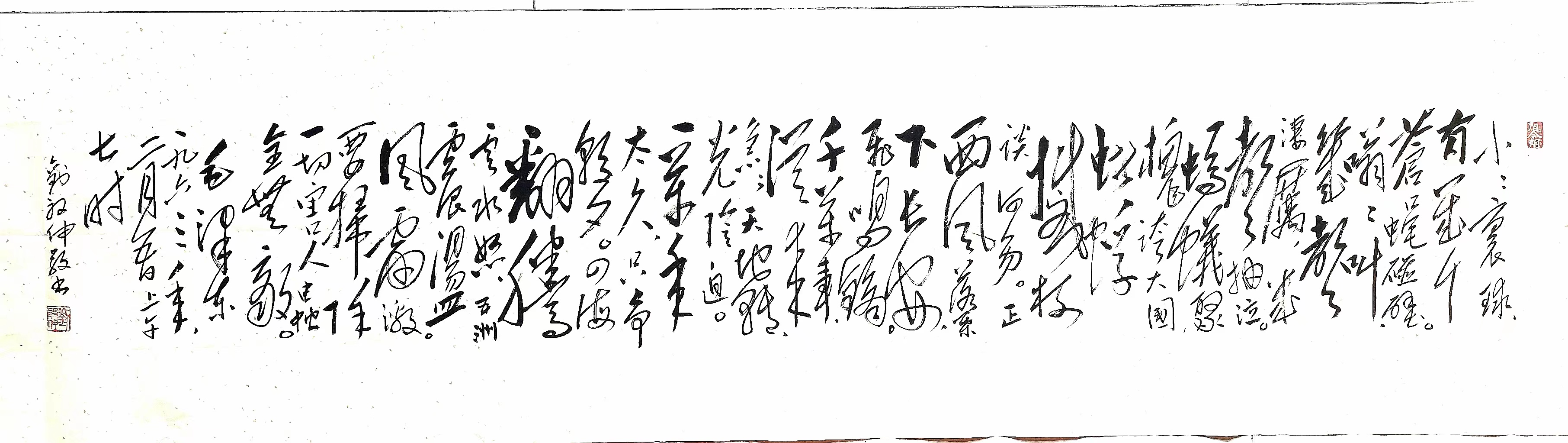

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版