尘封的翻船事件

老 滩

不出正月还是年。正月二十八,小姑和姑父从老家来城里看望父母,自然我要去作陪。兄妹相见,很是高兴。父母拿出了留下的除夕祭祖时用的鸡鸭鱼肉,进行了加工,准备了午餐。这也算是最高礼遇了,老辈人认为,吃了供品一年吉利,以求祖宗保佑。

小姑和姑父虽已七十多岁,但身体和精神状态都很好。人上了年纪就容易怀旧,几杯酒下肚,叙起了家常。我们老家在黄河南岸的滩区,一到汛期,苍老神秘的黄河水就像脱缰的野马,横冲直撞,时而南移,时而北迁,写满百姓的大悲大苦。水大的年份,靠河的村庄一下子就处于水的中央,从而整体冲毁,人员流离失所,不知造成多少人间惨剧。农民耕种的土地,有的就从河南移到了河北,跨河耕种,更是艰难。世世代代,循环往复。母亲谈到,一次去河北种地,天黑起风,摆渡的木船不能行船,无法过河,只好到河北村庄找了户人家,在灶房里将就着过了一夜。

姑父端起酒杯一饮而尽,谈起了发生在他们村里的一次翻船事件。那是发生在农村包产到户的第二年,农民终于能够吃饱肚子了,生活刚有了点起色。这年春天,到了种花生的季节,黄河沙土地种出的花生个大仁满,口感又好,很是畅销,成为农民收入的重要来源。这一天,男女老少拿着农具及花生种到黄河北去种花生,适逢地处黄河北的济阳城关大集,等候乘船过河的人特别多。船到岸后,乘船的人吱呀乱叫,蜂拥而上,两个船工不停的叫喊“慢着点,慢着点”,可根本没人听,乘船的人你喊我叫,谁也不让谁,一会就拥上了近百人,明显是超载了。船工让下去一部分人,可是都知道节气不等人,想早一天把花生种上,谁都不肯下船。船工是本村的,面对兄弟爷们,也没有办法。只见船工把上衣一脱,喊了一句“不怕死的都上船了,开船”。收起船板,使劲撑起船篙,木船摇摇晃晃的离开河岸。正是河水桃花汛期,河水上涨,水情复杂,船行至还不到河面的三分之一,就经历了几次险情,又挣扎了几下,终于支撑不住,船开始倾覆,船上的人乱作一团,哭喊嚎叫,少数会水的人一看大事不好,立即跳船。船翻了,河面上开始漂浮着起伏的人头,黑压压一片,“救命啊,救命啊”的声音此起彼伏。在黄河岸边种地的农民被这一幕吓坏了,惊叫了起来,人们纷纷跑向河边救人。姑父的爷爷正在河边锄地,跑到河坝上,用锄头救起了靠近河坝的三名落水者。有几个落水者够不着,眼看着被湍急的河水冲向了下游,生死未卜。一场船难就这样眼睁睁地发生了。

经过核实,共死亡37人,姑父的村里死亡17人,相邻的两个村里死亡计20人。有的是全家无人生还,有的夫妻双亡,只剩下在家年幼的孩子;有老者,有年轻人。孩子一下失去了父母,老人失去了孩子,夫妻阴阳隔界。东家哭嚎,西家唉叫,三个村庄笼罩在一片悲哀的气氛之中,特别瘆人。部分遗体陆续被打捞了上来,有的手里还紧紧的攥住装满花生种的袋子,袋子里的花生已经发了芽。那个时候,村里天天有人家出丧。还有遗体找不到的,光等着也不是个办法,也只得给死者出丧,埋个衣冠冢,寄托哀思。可是又过了一段时间,黄河开始落水,露出部分河道,出过丧的死者遗体被发现,只好火花后再把骨灰盒埋在坟里。

“上级没有给死者家属救济一下吗”,我问道,姑父说,“那时候都穷,啥救济也没有,事后上级无偿给了村里一艘驳船,渡河安全了许多。对孤儿,政府还是负责帮助抚养到成人。”姑父长叹一声后,又说:“现在黄河北的土地都承包给河对岸的人了,不再过河种地了。”

我陪姑父又饮了几杯,姑父接着说,说来奇怪,我们村有两大姓,一半姓开,一半姓易,河北里的土地也差不多,可是死的十七人全部是开姓家的人,没有一个是我们易姓家的。那天,我正好建一个小屋缺人手,早晨起来,在街上看见了一个本家兄弟,正拿着农具要去河北种花生,被我喊住,让他给我帮忙盖屋,就没去种花生,躲过一劫。此时,我想起了司马光的《资治通鉴》中的一句话,“人生际遇有幸与不幸,人事乎?天命乎?”。是啊,这种事自古至今谁又能说的清楚呢。

姑父最后说:“前些年有人提议在翻船的黄河岸边立个碑,记录这次河难,对死者也是个纪念,也警示后人,可至今没有立起来。”

故事讲完了,似乎并没有讲完。等姑父走后,我赶紧输上这样的文字“1982年4月20日,在山东省章丘县黄河公社东邢村渡口的真实的翻船事件”上网去搜,不知何因,没有查到任何信息。

2025.2.26

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

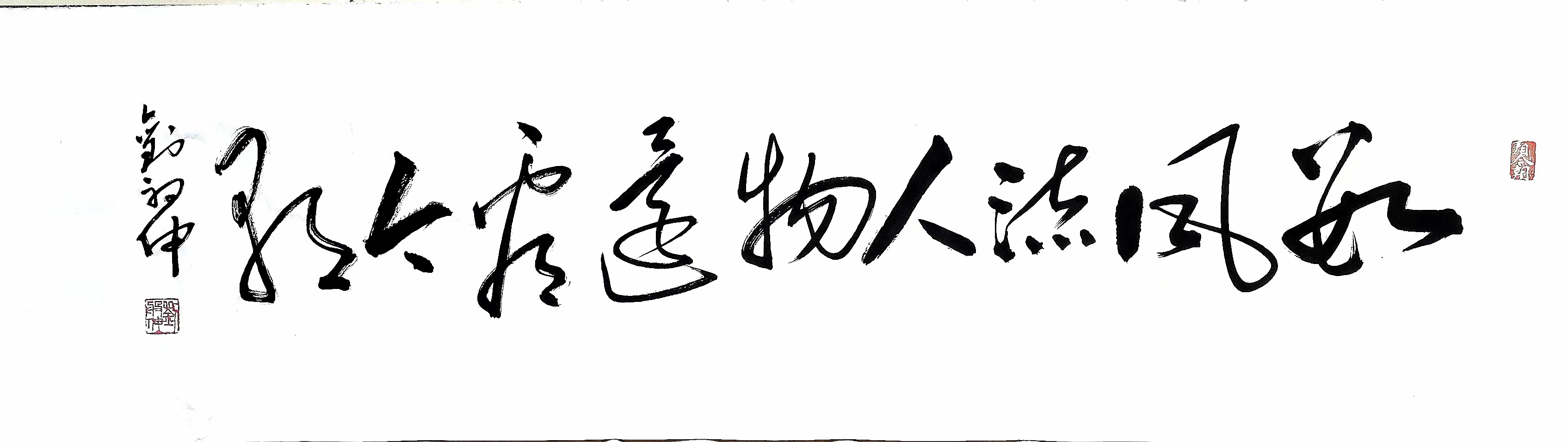

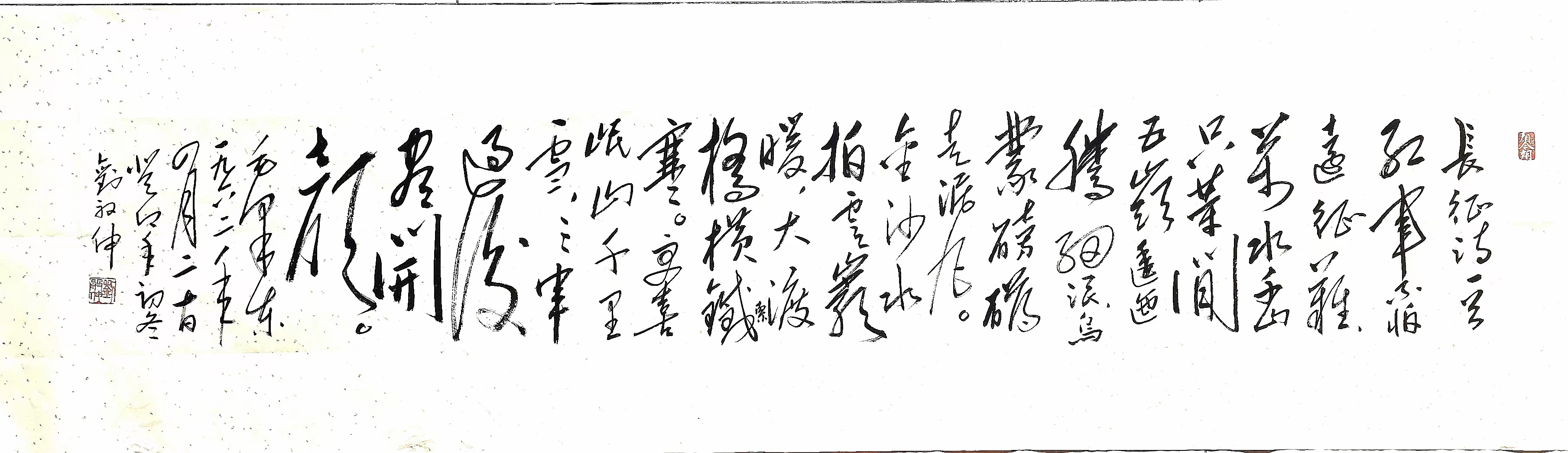

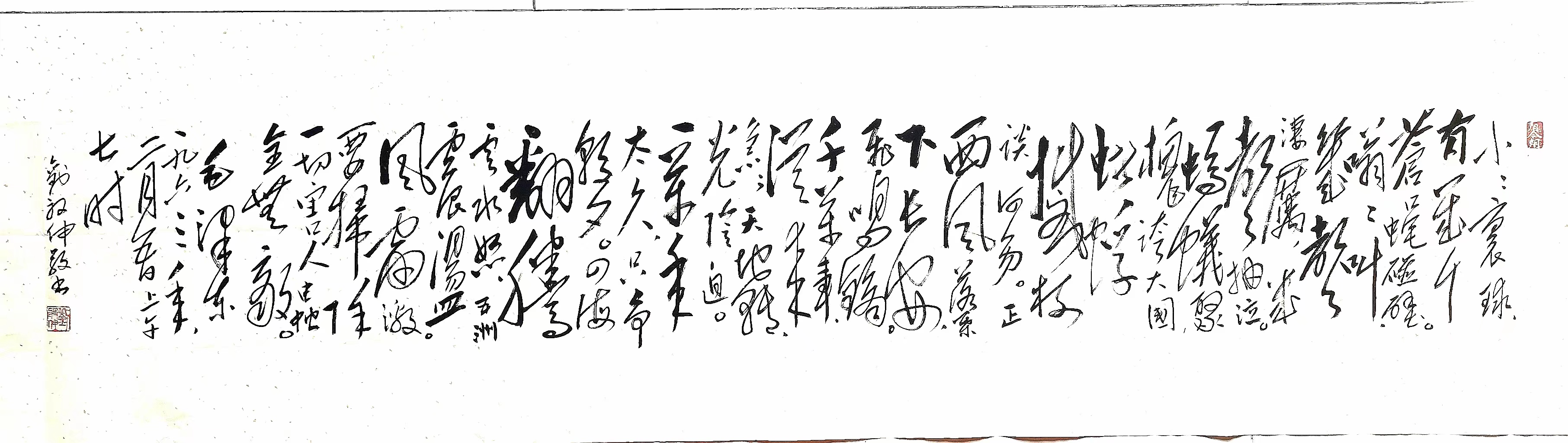

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版