山不在高 石刻则名

周天增

正月初八,晨光熹微。我站在邹城岗山脚下,仰望着这座与我相看三十年却始终没有登临的山。山不高,却因那些传说与古迹,在晨雾中显得格外神秘。台阶上散落着细碎的鞭炮纸屑,红艳艳的,像是山神撒下的花瓣,迎接着新年不多的访客。

石阶蜿蜒向上,两侧的侧柏苍劲挺拔。树皮皲裂如老人布满皱纹的脸,枝干却倔强地指向苍穹,树龄牌上标着"树龄240年"的字样。树冠间漏下的阳光在地上织出斑驳的光影,恍惚间,仿佛看见时光在枝叶间流淌。

转过一道弯,二十四孝石碑赫然在目,再往上看,第二块,第三块,石刻已有些模糊,但"卧冰求鲤""哭竹生笋"的故事依然清晰可辨。手指抚过冰凉的碑面,像是触到了古人的心跳。这些故事,在儿时祖辈的讲述中,是那样鲜活;而今立在碑前,却品出了不一样的滋味——孝道如山,既巍峨又深沉。

山风渐起,送来远处玉皇殿的钟声。拾级而上,一座风化斑驳的石碑映入眼帘。碑文已漫漶不清,唯有"大清"四字依稀可辨。我蹲下身,细细辨认那些模糊的字迹,忽然觉得,历史就是这样一层层堆积起来的,如同这山中的落叶,年复一年,化作春泥。

玉皇殿前,香炉中余烟袅袅,两位香客各持香束,跪拜作揖,是祈求身康体健,岁月静好;还是缅怀故人,思念苍生?不得而知。殿后的三元宫略显清冷,但门前的楹联却格外醒目。驻足片刻,听得山风阵阵,恍若仙乐拂耳。

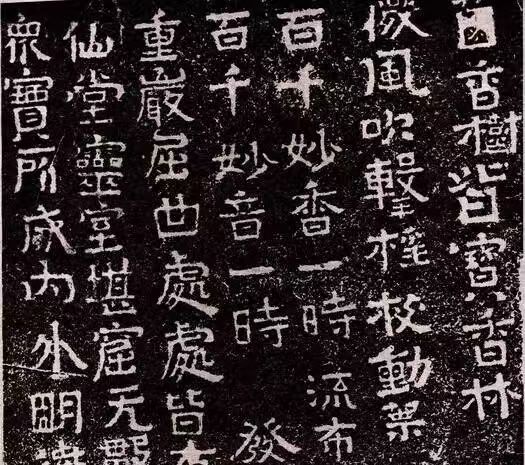

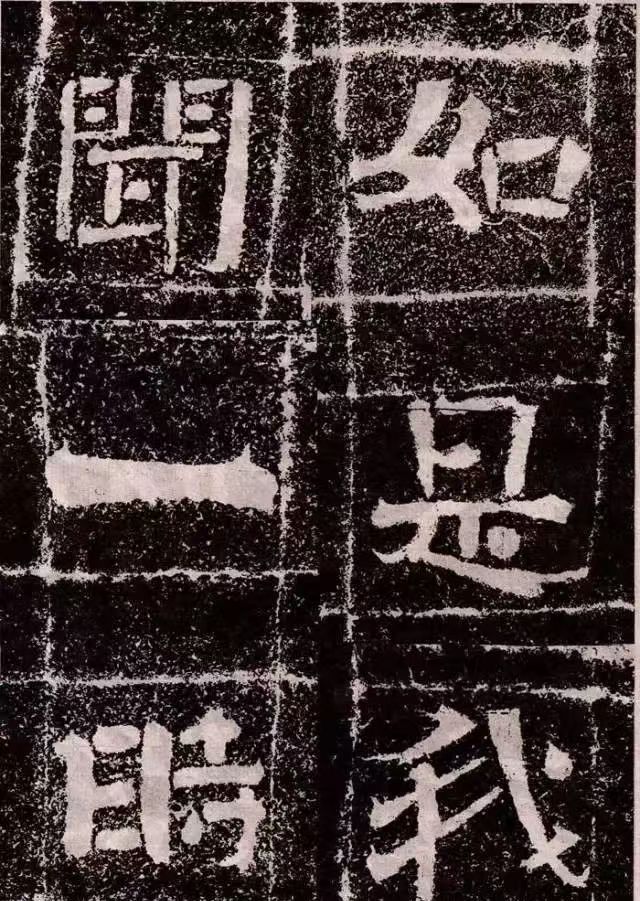

最令人震撼的,莫过于后山山腰的摩崖石刻。巨大的岩壁上,经文如龙蛇盘踞,历经一千四百余年风雨,依然遒劲有力。阳光斜照在石刻上,那些古老的文字仿佛在跳动,诉说着佛法与山石的永恒。我站在石刻前,感受着时光的洪流从身边奔涌而过,忽然明白,这座不到三百米高的山,承载的文明是那么的厥功至伟。像山脚下介绍的文字那样:岗山石刻作为北周至北魏时期的佛教摩崖艺术瑰宝,其艺术特色与文化意义在历史长河中熠熠生辉。

一一你看那多元融合的书法风格,兼具楷、隶、篆等多种书体。我对书法眼高手低,会欣赏,能写隶。只见大字经文以楷隶相间为主,笔锋外露,气势雄浑,字径达40厘米,布局整齐且界格清晰,呈现出“奇谲瑰丽”的视觉效果。小字部分则更显楷书意味,文字方圆兼备,隶意渐褪,楷法初成,展现了书法从隶向楷过渡的典型特征。这种多元书体的融合,既体现了北朝佛教刻经的普遍特点,又彰显了邹鲁地区特有的文化积淀。

一一再看那自然与人工的巧妙结合。石刻依山势分布,散刻于30余块花岗岩石壁之上,或大如屋舍,或形似虎豹牛马,与山间松槐掩映的幽深环境浑然一体。如“鸡嘴石”作为核心刻经点,其北侧题名与东、南两面的《佛说观无量寿经》,充分利用岩石的自然形态,形成疏密有致的空间布局,使经文与山石肌理相映成趣,堪称“天人合一”的艺术典范。属鸡的我立在鸡嘴石前,生肖与山岩的宿命在自拍的快门声中重叠。镜头里,经文残迹与羽绒服上的反光条明明灭灭,恍若两个时空在此切换——古人为求佛法永恒将信仰刻进石头,而我以瞬息的光影与千年前的"鸡"对话。这种感受亲切而厚重。

一一细看一下精湛的雕刻技艺。石刻采用阴刻技法,线条遒劲有力,如《入楞伽经》的经文镌刻精细,虽经千年风雨剥蚀,仍字迹清晰,展现了北朝工匠对石材特性的深刻理解与高超技艺。此外,石刻中佛像与经文结合的布局,既遵循佛教仪轨,又通过视觉符号强化宗教意蕴,体现了艺术性与功能性的统一。

一一还有地域精神的象征表达。石刻所在的山谷“狼沟"险俊幽深,巨石嶙峋,与佛教中描绘的“佛国净土”形成意象呼应,暗含了乱世中人们对精神净土的向往,而石刻经历千年仍巍然屹立,亦成为"坚忍守正"地域文化的象征,激励后世对文化遗产的珍视与传承。

后了解岗山石刻诞生于北周武帝“灭佛运动”(574—578年)后的特殊时期。彼时僧侣为躲避迫害,隐入邹城山林刻经弘法,以《入楞伽经》为载体,寄托佛教复兴的希望。石刻中“大象二年七月三日”的题记(580年),正是北周政权短暂恢复佛教的产物。岗山石刻与邻近的姊妹山一一铁山石刻,共同构成“邹城四山摩崖”体系,1988年被列为全国重点文物保护单位。

下山时,偶遇的两位香客早已不见踪影,山中只剩下我与这满山的寂静。三十年观望,一朝登临,方知山不在高,有仙则名;景不在远,有心则灵。这一日的登山,不仅圆了三十年的夙愿,更让我懂得,人生如登山,重要的不是终点,而是沿途的风景与感悟。岗山虽小,却容纳了千年文明;人生虽短,亦可承载无限情怀。正月初八的这场相遇,注定会成为生命中美好的记忆之一,如同山间鸡嘴石上的石刻,在时光中永存。

2025.2.25于北京

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

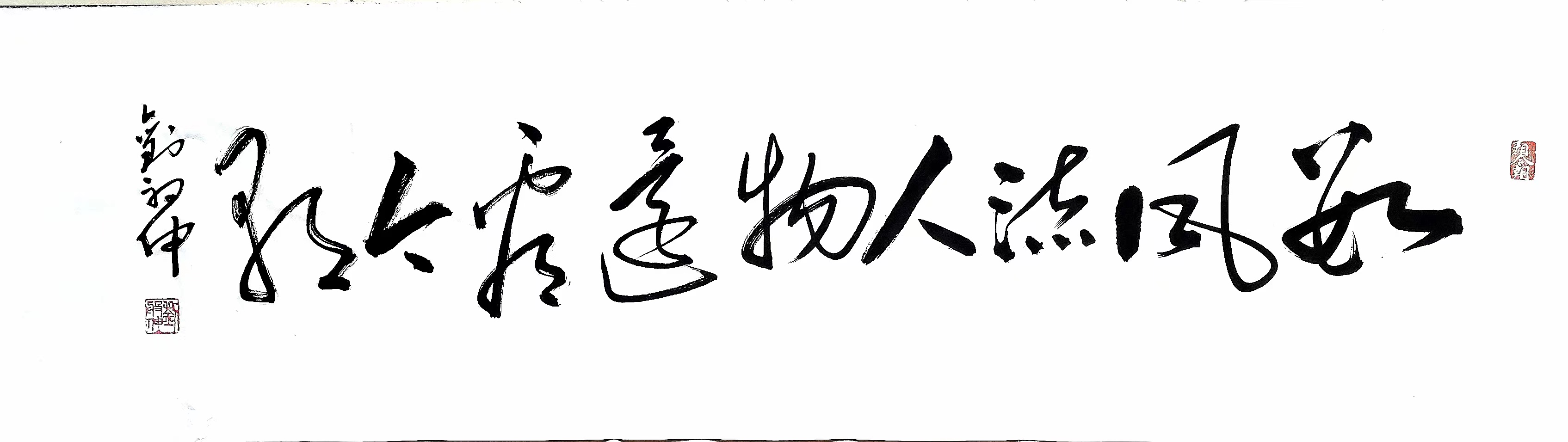

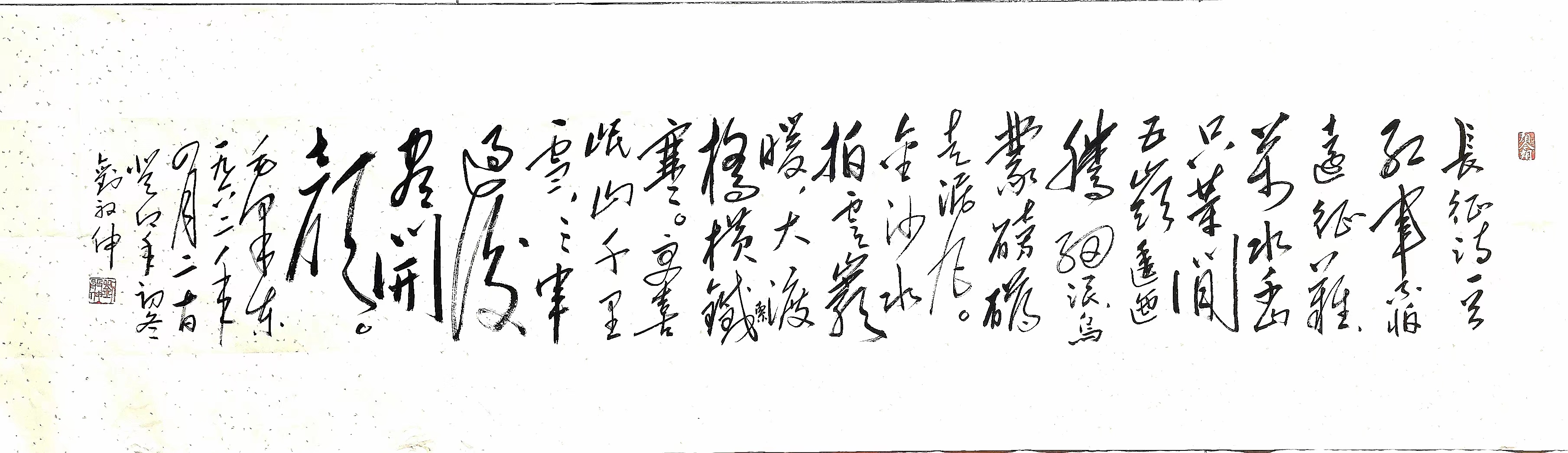

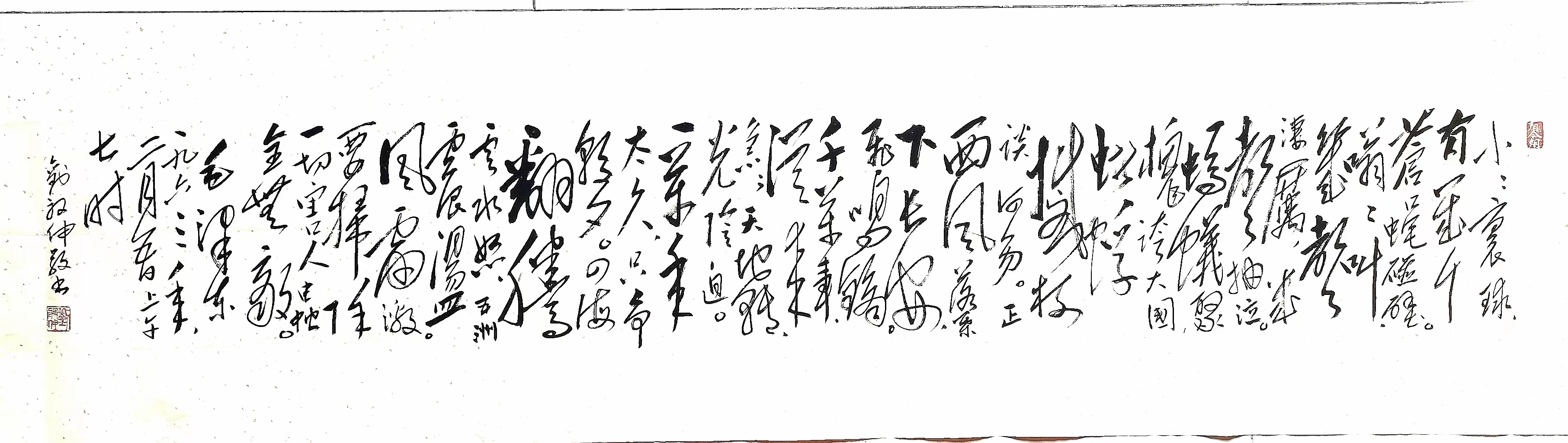

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版