过年“那道菜”

李桂林

过完了年,剩下的就是日子了。

过年,每家每户都得精心制作点平时忙于生活而不得不舍弃的味蕾享受,于是人们便在年前“不惜重金”奢侈来满足舌尖上的美味。每家每户都得使出浑身解数,制作几道平时亏欠了不少嘴巴的享受。博山人几乎家家过年的酥锅菜就是其中之一的过年“那道菜”。如今生活好了,物资也不那么匮乏了,虽然“家家酥锅形相似,酥锅家家味不同”,可这就是每个人都觉得自己家的酥锅味道纯正。饱口福中那就是过年的味道,那就是家的温暖,也就是港湾和驿站。这是传承,也是祖辈留下来的念想。

君不见,进了腊月长辈们便操持起了过年的打算,平时不舍得吃的“豪横”花费,也放进了消费“预算”,就是为了“过年”。毕竟岁月不饶人!

我祖籍“中国蓝宝石之都”的山东潍坊昌乐。每次回老家都要从“火山口”旁路过,据说人们在火山口附近淘到了不少宝石,这也就是老家“宝石之都”美称的由来。

物以稀为贵。由于蓝宝石是地质造化的衍生物,所以稀有,正因为稀有,才可遇而不可求。说句实在话,这少有的宝贝,并没有给生活在这块土地上的人们带来多少富庶。那是早年!

上世纪的三十年代中期,为了摆脱食不果腹的穷困潦倒,不满二十岁的父亲便跟随远房亲戚下了关东,去东北的盘缠还是那位远房亲戚借给父亲的,以后的日子父亲才还给了人家。

小时候多次听父亲讲过当年下关东的经历。父亲没有多少文化,讲他自己下关东的经历,与电视剧《闯关东》的剧情大相径庭。山东人下关东,史料显示,是人类迁徙历史上浓重的一笔。看过电视剧后我是觉得,电视剧剧情跟“下关东”有本质意义上的区别。这就是“闯关东”是势必要干出一番事业,而“下关东”只是听天由命的为了“填饱肚子”保命而已,这“闯”与“下”,天壤之别。所以电视剧热播的时候,我不说“嗤之以鼻”也属“不屑一顾”,缘由是电视剧纯粹就是为了博人眼球,说穿了就是为了“银子”!

父亲在东北的日子,由最初的干点零工到后来去了一家日本人开办的工厂开始了学徒生涯。

山东人吃苦耐劳、聪明智慧是出了名的,其中之一的父亲凭借着这美德和极强的悟性,在他乡忍辱负重、努力学习,经过七八年的不懈努力逐渐站稳了脚跟,并把“剁挫(挫刀翻新)”技术学到了手。

学到了技术的父亲念家的愿望更加强烈,于四十年代初期,经博山安姓伯伯介绍来到了博山,并扎根与此直至客死他乡!

父亲之所以来到博山落户并在此娶妻生子,这不怪父亲对祖籍的“抛弃”,是那个时候的小小博山,是鲁中工业重镇,这就是但凡有工业就离不开挫刀的使用,而父亲的技术就是“修旧”而备受欢迎。由于父亲技术精湛,加工费低廉,不但活路给手而且周边地区不少客户也纷纷慕名来找父亲加工,不乏像淄川、莱芜等客户也是不少。父亲凭借自己的手艺,在当时工业化密集的博山夹缝生存而养活着一家老小七口人,还要赡养老家的爷爷奶奶、接济姑姑们,父亲的三叔也是父亲养到去世。

解放后的“对资本主义工商业改造”的大潮席卷全国,父亲也“入了社”,那是后话。

话归正传。虽然父亲早年来到博山,但对老家的那份情感没有丁点改变。这里就得说说过年“那道菜”了,老家过年家家必做的一道菜叫“蒸鸡”,就像我们博山人过年家家必做的酥锅菜一样。

“蒸鸡”这道菜做法及其简单。就是杀一只自己家养的公鸡,将葱姜、花椒皮填满鸡肚子,然后将豆油涂满鸡身上,弄一盆子铺上白菜,把处理好了的鸡放在白菜上,再把白菜一层一层码放在鸡身上上锅蒸,等白菜经过盐和热量蔫了后继续添加,直到添加不上了,这个时候就是时间的厚重了,大约三四个小时的时间,用筷子插过白菜到鸡身上直至盆底“顺畅”了,就说明“蒸鸡”菜大功告成。早年腊月里天气冷,放在院子里静等亲戚朋友来家做客享受美食了。正月里家里来客人了,父亲会先把白菜放在盘底,然后撕些肌肉敷在上面。父亲在世的那些年,但凡吃过这道菜的亲戚朋友都赞不绝口,那种口感顺滑、味道清口、晶莹剔透的汁冻现在想来不让流口水都不行……

这些年我每年都要回老家看望一下堂叔,多次问起这道菜是不是还在老家保留着,堂叔告诉我,老家人直到现在一直保留着过年家家必做这道菜的习俗,而且说那是祖祖辈辈留下来的“打牙斋”的“犒劳”,并说这道菜现在已经被“移植”到了县城里面的酒店去了,且价格不菲,说到这堂叔脸上有满满的自豪感,这是不是跟我们博山人酥锅菜的“传承”“如出一辙”,我想这其实就是一方水土一方人吧?!

父亲去世后的日子里,我曾经尝试着做过几次,吃过后舌尖上的味蕾被迅速爆满,亲戚朋友品尝后也是觉得味道独特而大加赞赏。

我土生土长博山人,记得我小时候我们家过年不做酥锅菜,但过年必须做的是“蒸鸡”和另一道叫“虎头鸡”的菜(这里对这道菜的做法不做介绍了),只是后来受博山人过年必做酥锅菜饮食文化的“熏陶”也开始做起来了。可怜的是,那个时候姐弟们多,做一大锅也吃不到年初五,想吃也得等到明年了,这现在看似不可思议的事,而恰恰是那个时候家家户户的真实写照。往日不堪回首!

现如今过年“那道菜”,已经不是单纯为满足舌尖上的享受和“犒劳”了,是“这道菜”就是家的感觉,尤其是不得不离开家乡、离开父母他乡讨生活的人们对家乡的念想和不舍,这也就是酥锅菜走出博山而被外乡人逐渐接受的事实。现在不敢说这酥锅菜被国人认可,但是在博山周边地区,“博山酥锅”的招牌也是挺有“名声”的!

由过年“那道菜”说开去,其实就是说家。尤其是客居他乡的“游子”,每每说起过年“那道菜”,就有了家的感觉,就有了念家的思绪,就有了家的不舍,也就有了乡愁乡恋,毕竟“月是故乡明”!

过年“那道菜”,吃的是滋味,品的是生活。“那道菜”承载着多少人家的温暖,故乡的情怀。父亲是,我也亦然……

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

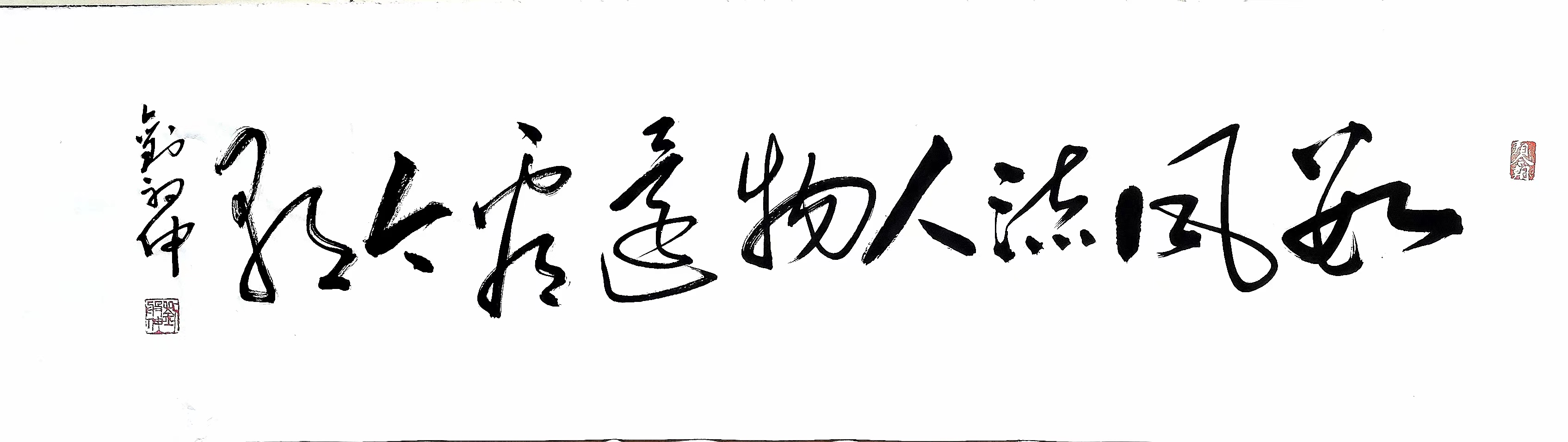

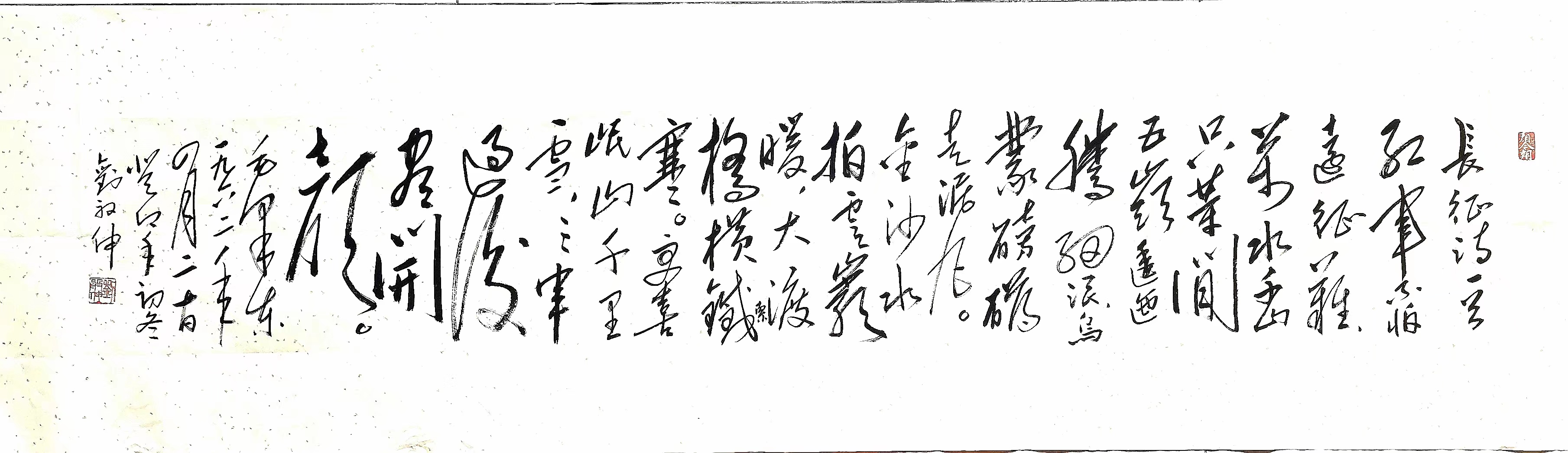

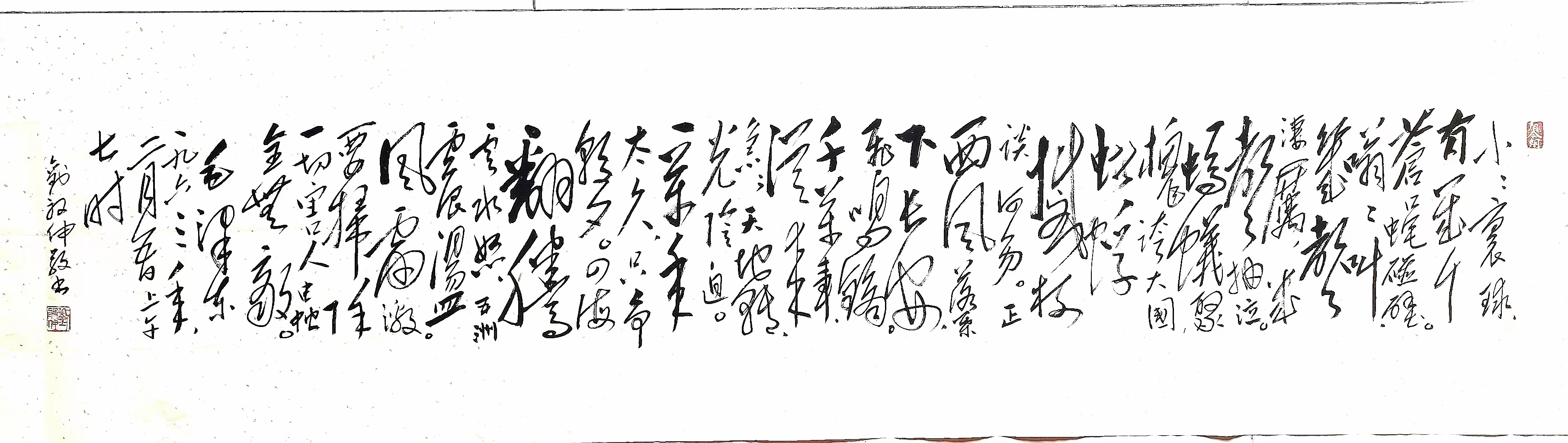

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版