永远的老三届 系列组诗(三)

陈昌华

我的火车/永远的老三届之十六

串连,坐过免费火车

以革命的名义

横扫半个中国

下乡,扒过敞篷货车

以知青的名义

在城乡间奔波

为了回家过年

曾站过绿皮车外

惊险的车厢踏板

为了逃避查票

曾躲过敲不开门

骯脏的厕所

即使在招工回城的

岁月,为了省钱

也从来只坐硬座

那年带儿子旅行

座位下的那片空间

也曾经睡过

后来出差,头一回

坐卧铺,那种感觉

从来没有过

后来南下,托熟人

买卧铺,那种人情

总暖在心窝

人生易老天难老

顾不上欣赏窗外的景色

一碗旅途上的泡面

就打发了三十没立

四十有惑

五十难知天命

六十未必耳顺的生活

如今老了,高铁来了

驶过一万年太久

只争朝夕的艰难曲折

李白的诗句早已过时

半个世纪一日穿梭

一列列风驰电掣的火车

载滿了太多的回忆

太多的苦涩和欢乐

2017年3月10日

一日三餐/永远的老三届之十七

爷爷吃过公社食堂,

一口大锅,寡水清汤。

男女老少挤作一团,

从早到晚饿得发慌。

后来彭老总庐山上书,

村子里这才解散食堂。

乡亲们从此分灶吃饭,

开国元勋却为此遭殃。

妈妈吃过工厂食堂,

天天早晨像打仗一样。

上班上学上幼儿园,

可把老妈折腾得够呛。

多亏了我们的姥姥,

全家的重担独自肩扛。

一日三餐的家常便饭,

从记事起就沒有重样。

后来下乡吃过小组食堂,

后来读书吃过学校食堂,

后来上班吃过单位食堂,

后来饭局吃过多家包厢。

尽管吃遍各种艰辛,

尽管吃过各种花样,

尽管各种营养足够,

却总觉得没有家里的饭香。

姥姥和妈妈都已经走了,

不知天堂可有厨房?

从此只能在清明时节,

点一缕心香拉拉家常。

吃遍天下美味佳肴,

还是家里的味道终生难忘。

多年后才知道当家不易,

一日三餐得付出多大能量。

可怜天下父母心啊,

无论是三代还是四世同堂。

能回家就多吃一顿团圆饭吧,

可千万别总以为来日方长。

2017年3月31日

长途跋涉/永远的老三届之十八

小时候,大人有辆自行车

不知带来多少童年的欢乐

每天下午放学回家

就等着老爸下班的时刻

一帮小伙伴守在路口

为了学车你抢我夺

老爸那辆老永久呵

没多久就摔成一辆破车

长大后,参加了工作

做梦都想有辆自行车

全家人省吃俭用攒钱

终于买了辆飞鸽

从此骑着它上班下班

一年四季,风雨无阻

后来骑着它恋爱结婚

驶出多少难忘的车辙

车前坐着宝贝儿子

车后坐着亲爱的老婆

一家三口,其乐融融

走街串巷,欢度周末

那时的要求真的不高

那时的日子非常快活

一眨眼人到中年

鸟枪换炮开上了轿车

两个轮子变成了四个轮子

光阴似箭,风驰电掣

不知不觉船到了码头

人生到站已该下车

停车坐爱枫林晚

明媚春光已是滿眼秋色

骑车、开车、下车

这辈子就这么一晃而过

如今到了这把年纪

长途跋涉后已免费坐车

人生易老天难老啊

老伙计们要好好活着

2017年5月23日

拉坡/永远的老三届之十九

古都老城有句老话

从小卖蒸馍

啥事没经过

小时候不太懂其中含义

长大后才慢慢懂得

老爸老妈的工资不高

八口之家的生活有些窘迫

弟兄四人一个小妹

紧巴巴的日子凑凑合合

哥几个还算有些懂事

放假后一合计就去拉坡

现在的孩子哪见过这个

恐怕连听说都沒听说过

那段刻骨铭心的记忆

至今还是那么印象深刻

一根粗粗的麻绳

一个小小的铁钩

一头勒着稚嫩的肩膀

一头拉出沉重的车辙

助辛劳的拉车人一臂之力

帮滿载的架子车分担负荷

拉过皑皑白雪

汗珠砸落冰冻的路面

拉过炎炎夏日

哗哗的自来水尽情猛喝

在货场通往市里的大街小巷

拉过一路的艰辛坎坷

拉一个短短的上坡五分钱

不舍得买一根冰棍

拉一个长长的涧西八毛钱

那可是求之不得的好活

一群群小伙伴争先恐后

一趟趟从日出拉到日落

一双小小的脚板

丈量着生活的磨难

一副柔弱的肩膀

分担着家庭的重托

有过拉到地方的如释重负

有过压着空车回家的快乐

哥几个用拉坡的零钱

装过矿石收音机

买过画书和小说

那是哥几个用付出

积攒的奖赏

那是哥几个用劳动

换来的所得

光阴似箭,日月穿梭

从拉坡到骑自行车

从骑车到开小汽车

从开车到免费坐车

日子过得风驰电掣

岁月的车轮匆匆驶过

尽管过去了这么多年

拉坡的记忆从未褪色

当年拉坡的小伙伴啊

早就失联的老家伙

这些年过得还好吧

是到了该歇歇脚的时刻

虽然家家都有难念的经

尽管到什么山上唱什么歌

太过幸福的小字辈啊

別老抱怨生活的不易

不要责备父辈的罗嗦

老一辈吃过的苦已一去不返

年轻人有自己的活法和选择

以父辈的名义温故而知新

但愿我这首不合时宜的小诗

能带给你们一些思索

孩子们啊,你们可得珍惜这今天的生活

2017年12月19日

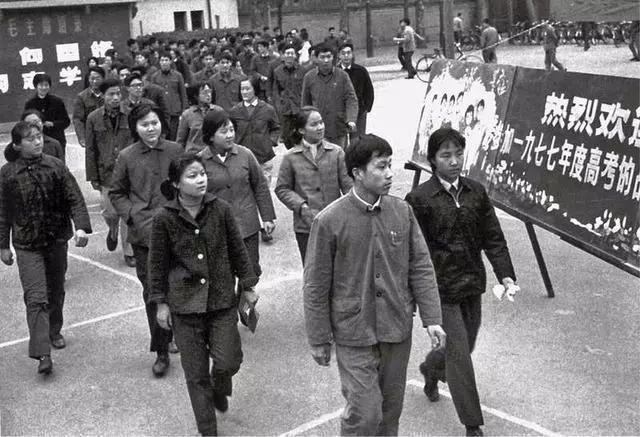

我的高考/永远的老三届之二十

沒什么引以为豪

没什么值得炫耀

只是有一点庆幸

那年我参加了高考

于无声处的一声惊雷

风暴过后的艳阳高照

沉寂了十年的考场

打开了紧锁的大门

等待了太久的教室

迎来了赶考的男女老少

身为“老三届”的一员

经历了人生太多的煎熬

终于盼来了末班车

挤破脑袋也要

抢一张紧俏的车票

连平面几何都没

学过的初二学生

结果当然不出所料

数学只得了可怜的9分

其余三科高分也没用

河南还来了个

25岁加100分的高招

本来早过了本科线

名落孙山,回家睡觉

又一年复习恶补数学

又一次高考多亏扩招

勉勉强强考上了大专

比起同龄人运气算好

曾经抱怨被耽误了太久

还得感谢当年的高考

和许多人的命运

殊途同归一样

从那时起,我们

才回到正常的轨道

2017年5月25日

上下铺/永远的老三届之二十一

下铺为上,住着

老三届的老兄

上铺为下,住着

应届生的小弟

历史开了个

不大不小的玩笑

两个相差一轮的同学

在此时此地相遇

老弟一边吃着大哥

带工资请客的涮羊肉

一边开涮着范进中举

刚刚开涮的火锅没开

赶来开涮的还有

老范进的妻子儿女

老大哥偶尔也会忏悔

不知是不是刚学的

卢梭的忏悔录

触动了回忆

下乡的天地虽然广阔

当年的造反未必有理

热闹的是知青进村

遭殃的是老乡家的狗鸡

难熬的是无助的等待

激动的是回城的狂喜

老大哥讲着天方夜谭

小老弟听得入痴入迷

岁月虽不蹉跎

却也像一把杀猪刀

一刀刀杀去了同窗四载

杀去了毕业30年后的

久别重逢和百感交集

上座为上,坐着

功成身退的大哥

下座为下,坐着

如日中天的老弟

酒过三巡后老泪纵横

浸泡着并不如烟的往事

一醉方休后相见恨少

干不完来日方长的情谊

2017年7月19日

末班车/永远的老三届之二十二

牌子,一点也不响亮

名声,一点也不显赫

一所普通的师范学校

戴了顶帽子,就改装成了

我们高考的末班车

挤上车的乘客五花八门

有应届生的小弟小妹

有老三届的大姐大哥

但唯有一点相同

每个人都是

费尽九牛二虎之力

才抢到了属于自己的座

老师倒是清一色

全市学科的佼佼者

别看没有教授的头銜

每个人都才高八斗

学富五车

那是乍暖还寒的季节

那辆其貌不扬的末班车

就载着我们

这些老老少少的乘客

开始了三年的长途跋涉

一门门功课像一座座站台

就这么一站站匆匆驶过

刚沉湎于唐诗宋词的绝唱

又被莫泊桑的才华诱惑

还没背熟古汉语的音律

英语的紧箍咒又开始发作

最惨的是我们这些胡子生

折腾了一个学期

才勉强刚刚及格

不管坐的车多么颠簸

不管走的路多么坎坷

始终没有一个人掉队

中途没有一个人下车

温习着古人的教诲

念叨着老师的嘱托

书中自有黄金屋

书中自有颜如玉

多年以后,我们才明白

这话可都是千真万确

三年的岁月转瞬即逝

三年的旅途告一段落

下车后我们各奔东西

在不同的道路上

碾出了各自的车辙

这些年天各一方

都忙着耕耘收获

难忘的是同学聚会

爱唱的是对酒当歌

那是谁,当了大学教授

和北大学子平起平坐

那是谁,当了中学校长

开始培育未来的花朵

那是谁,做了文化局长

调剂着市民的喜怒哀乐

那是谁,不知天高地厚

只能在海里饱受折磨

那是谁,当了企业老板

有一点腰大气粗

那是谁,提前下岗内退

日子还真不太好过

那是谁,退休又被反聘

还在一个劲儿折腾

那是谁,到老痴心不改

还舞文弄墨不甘寂寞

35年了,花开花谢

35年了,潮起潮落

我们没有虚度年华

我们没有抱怨生活

我们没有辜负母校

我们没有愧对祖国

开怀畅饮,我们

为离多聚少干杯

今夜无眠,我们

在紫金宮难分难舍

但年龄不饶人呵

话要多说,酒要少喝

我们就剩下这点本钱

千万千万别再挥霍

最后,请允许我再次感谢

和我们一路同行的老师

感谢35年前我们

共同搭乘的那辆末班车

明早上路,我们

都要赶回自己的老窝

让我们相约2021吧

今天来的,一个都不能少

那天到的,应该更多更多

2016年9月3日

以七八大语的名义/永远的老三届之二十三

没有自作多情

不是文字游戏

只想陈述一下

七八大语的来历

只想阐释一下

七八大语的含义

七八比较容易理解

1978,掀开了中国

一页崭新的日历

而对千百万莘莘学子来说

那是恢复高考的第二春

那是梦想成真的第二季

“大”就有些费解

是大学本科还是专科

容易让人产生歧义

其实,大就是大专

语就是语文

大专语文班的简称

不是问题的问题

不是闲来无事绕口令

并非无聊多此一举

只因为我们的母校

是一所中等师范学校

还因为我们通过了

全国高考的录取

洛阳市师范大专语文班

这就是我们母校的内涵

1978级大学专科

这就是我们真实的学历

这种大专班只招收了两届

从1977级到1978级

这个特定年代的高考群体

只能诞生于那个历史时期

倒是我们的母校脱胎换骨

教育学院洛阳大学理工学院

鸟枪换炮连升几级

可谓是换汤又换药

校门口的旗杆上

飘扬着一面面

令人眼花缭乱的大旗

以至于当我们填写

个人履历的时候

颇费思量,究竟填哪个

毕业院校才更符合实际

据说,较真的班长

去查了母校的校史

才惊讶地发现

这几所学校都没有

记载这两届的一笔

不知这是有意为之

还是疏忽大意

但毕竟是两届高考的学生

总不至于不值一提

还是国际歌唱得好

我们就自己靠自己

毕业10年,毕业35年

每一次我们自发庆祝

都是以七八大语的名义

这就是七八大语的历史

这就是七八大语的来历

没有正规大学的招牌

没有如雷贯耳的名气

但我们从不惭愧

但我们从不自卑

我们的同学,有的

当了名牌大学的教授

有的把企业搞得风生水起

有的桃李满天下

有的拿了联合国奖项的课题

有的成为中国考古界的权威

有的官至厅级局级

不要讥笑我们王婆卖瓜

不要嘲讽我们有些俗气

我们不想证明什么

更不是为了炫耀自己

我们只想告诉更多的人们

英雄不问出处

以七八大语的名义

2016年9月14日

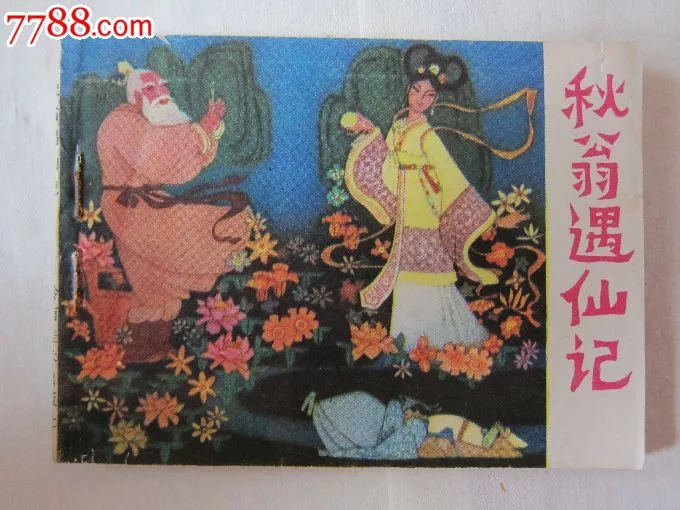

小人书/永远的老三届之二十五

在我家的大书柜里,

保存着一批小人书。

那是我童年难忘的记忆,

那是我小时最好的礼物。

有的内页已经破损,

有的封面发黄模糊。

轻轻拭去岁月的灰尘,

重温小时最大的满足。

为大闹天宫的孙悟空喝彩,

为牛郎织女的鹊桥会庆祝,

为白蛇青蛇的遭遇掉泪,

为芝麻开门的财宝惊呼。

为半夜鸡叫的高玉宝叫好,

为草船借箭的诸葛亮叹服,

为卖火柴的小女孩伤心,

为挖山不止的老愚公祝福。

一转眼小屁孩当上了爷爷,

一转眼小树苗长成了大树。

如今小人书早不稀罕,

各种新式武器早武装到户。

只有我们这些老家伙,

还是那么爱屋及乌。

包括小人书在内的老东西,

都舍不得扔成了宝物。

观念尽管陈旧过时,

可过日子就得这么对付。

明白人得知足常乐,

不忘过去并不是糊塗。

小人书已成为历史,

小人书已变成文物。

真羡慕今天的孩子,

他们的童年可真幸福。

人人都会十八般兵器,

个个都玩的得心应手。

小人书已掀过崭新的一页,

数字化的世界早天翻地覆。

2016年11月1日

【作者简介】陈昌华,曾任洛阳市文联副主席,深圳市企业报刊协会会长。现任深诗会名誉主任,湾区诗歌社长。出版诗集《印象与烙印》《深圳编年诗》等四部。主编《诗路花语一一洛阳七十年诗歌选》《绽放的勒杜鹃——深圳新诗选》诗文集四部。打进好莱坞的第一部中国电影《砚床》制片主任。创作的叙事抒情诗,深受国内朗诵界好评。