勒碑记事,作为中国古代记录重大事件、彰显功绩的重要方式,承载着无数的历史记忆。然而,随着岁月的流转、时代的更迭,诸多石刻或因自然侵蚀,或因人为破坏,或在历史的长河中逐渐湮没,令人惋惜。

下峪,这座位于洛宁西南端,与卢氏、栾川接壤的小镇,有着独特的地域风情、悠久的历史沿革和丰富的世俗文化。在历代典籍和府县史志中,我们能寻得它的踪迹,而近年来发现的残碑石刻,更是以其精辟的记载,为我们展现了下峪的沧桑变迁。

南庙、牌坊、火神庙、过街楼等建筑的落成碑记,名门望族的祠堂碑序,达官贵人的功德碑、墓志铭,无一不是下峪历史的见证者,从不同的角度诉说着往昔的故事。

下峪镇古名貲谷

下峪地处浅山区,面积206平方公里,人口1.6万人。这里物产丰富,小麦、玉米、黑豆、黄豆是主要农作物,木材、药材、烟叶是其特产,而银铅矿的储量尤为可观,因此享有“银铅之乡”的美誉。

在古代,下峪村一带为貲谷。秦、汉、三国至两晋时期,古貲谷归属卢氏县;北魏时期貲谷,属北魏南陕县。

北魏延昌二年(公元513年),在今洛宁西境置南陕县,治长水城,县治在今洛宁县长水镇西长水村;西魏初期(535年-552年)古貲谷属南陕县;西魏废帝元年(552年)改南陕县为长渊县,貲谷属长渊县;隋义宁二年(617年),唐高祖李渊攻取长渊县,避其名讳,改长渊县为长水县,治长水城,县治仍在今洛宁县长水镇西长水村。唐宋时期古貲谷属长水县。

古貲谷后演变为柳林镇,当在唐宋之际,具体时间不详。

元世祖至元三年(1266年),永宁、长水合县,名为永宁县,自元朝至元三年至明末,柳林镇属永宁县。

明末时期下峪建村。相传在明朝末年貲谷山涧洪水爆发,淹没柳林镇,柳林镇被毁大半,不可修复,为安全长久计,柳林镇西迁建村,称为“下峪”。

清康熙三十一年《永宁县志》“里保志”记载有“下峪村”“下峪铺”等名称;清乾隆五十五年《永宁县志》卷四“里保志”记载有“下峪街”属西路底张里第十保。民国六年《洛宁县志》卷四“里保志”记载有“下峪街,在长水西南五十里。”属西路底前里。

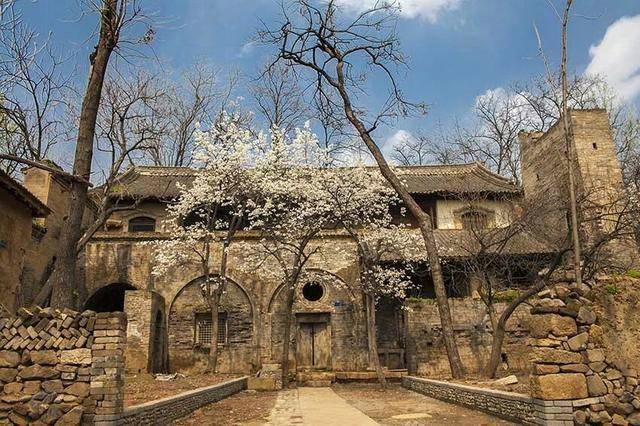

柳林镇西迁时,后上庄王家正处于蒸蒸日上的鼎盛时期,建百王庙(南庙)、立牌坊、修过街楼等,都是王家出巨资援建,因后上庄在南涧河的上游,“新柳林镇”在其下面的峪里,故王家人常称“新柳林镇”为“下峪”,久而久之,相沿成习,故名为“下峪”。

民国时期,下峪隶属于故县(乡)联保处的多个保,其行政区域划分细致。解放初期,它归属洛宁六区,在合作化时期成为“下峪人民公社”。到了80年代,因水库蓄水,洛河以西的几个村划归故县乡,从此,下峪与故县乡隔洛河峡谷相望。改革开放后,下峪改称下峪乡,2009年撤乡换镇,迎来了新的发展机遇。

下峪街鸟瞰图

下峪镇的现行商贸市场,源于七十年代从下峪老街的迁徙。当时,为适应经济发展的需要,供销社牵头在东坪公路两侧建设了各种门市,分为南北两院,一度垄断了下峪的经济。改革开放的春风吹过,集体经济逐渐分散瓦解,个体经济如雨后春笋般蓬勃发展。2000年前后的二十年,下峪镇的商贸市场达到鼎盛时期,每逢三、八集日,集市上人头攒动,货物堆积如山,呈现出产销两旺的繁荣景象。

下峪镇的东西主街道长达一千余米,街道两侧商铺林立,足有一百余家。作为一个消费型集镇,下峪的二、三产业较为发达,街道两侧遍植的垂柳,仿佛在默默诉说着“柳林镇”的古老传说。

“柳林镇”虽未见文字记载,但其神秘的面纱却始终吸引着后人的探寻。上世纪八十年代,下峪董氏家族在祭祖热潮中,从砖峪小学墙上取出祖茔石碑四通,其中清乾隆十一年的祖茔主碑透露了重要信息:“闻吾先祖曾言,吾之本族乃山西洪洞人也。自迁民时吾祖兄弟三人,一族迁洛阳太后庄,督院讳笃行即其后也;一祖迁灵宝李子沟居焉,后迁永邑之中村;一祖迁砖峪,即吾祖也,卜茔于柳林之北”,让“柳林”之说初现端倪。

据下峪村老人董海亮回忆,董氏祖茔位于下地与柿树坡两村之间,占地十余亩,曾经古柏参天,郁郁葱葱,尽显庄严与肃穆。然而,1958年的大炼钢铁运动,让这片祖茔的树木毁于一旦,坟地也被开垦为粮田,昔日的风光不再。

2000年前后,有人在柿树坡门下建房时,发现了古瓦砾数处,这或许就是传说中“柳林镇”的遗址,为探寻“柳林镇”的真相提供了一丝线索。

“文昌阁碑序”记载:“天朝世祖年间,我县境内暴雨成灾,秋夏之交霪雨六十余日,河涧暴满,遍地洪水,古镇被毁,故移建于此,市成之日筑阁以记之,是谓之文昌阁”。

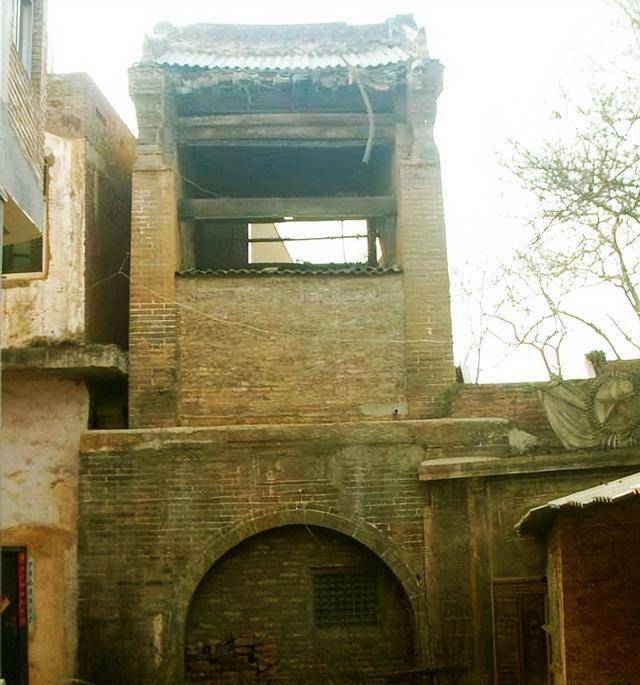

文昌阁,又称过街楼,是进入下峪街的西大门,分上下两层,上层供奉着掌管文运的文昌帝君。此碑曾竖于文昌阁与戏楼之间,解放前下村叶保卖凉粉时常在此设摊。1958年修坡根水库时,石碑被搬运至工地用作铺“平化管”。

下峪老街的文昌阁(俗称过街楼)

下峪先辈世代相传,“下峪”之名始自清道光二十年(1840年),有石碑为证。该碑嵌于戏楼东侧临街处,上书:“县邑仁侯洪太爷恩准下峪甲碑”,“峪”字读yur,轻声。火神庙三楹,落成之日竖碑四通,1945年该庙改作“第四保保公所”,碑皆不知去向。

上世纪六十年代,下峪大队将该庙用作“农产品加工点”时,发现了其中一碑,曾被用作压柴油机,据董海亮回忆说,1946年春,李梧荫先生曾嘱他抄录此文,碑文中“邑治之西南百里许曰下峪镇,径通三关之险,路连九岭之遐,群山互拱,二川交融,物埠民富,五谷充盈,真世外之桃源,乃人间之佳境”的描述,寥寥数语便勾勒出了下峪的大致轮廓,也让“下峪镇”之名流传开来。

下峪的历史并非一帆风顺,它在灾难与战争中艰难前行。晚清时期的甲午战争、庚子赔款、辛丑条约、鸦片战争以及八国联军侵华等一系列事件,让国家割地赔款、丧权辱国,下峪人民也为此付出了血汗。

民国初期,军阀割据,地方盗匪横行,他们打着“劫富济贫”的幌子,实则到处扰民,百姓们晨昏不宁,居无定所。日寇侵华期间,中原沦陷,下峪也未能幸免,奸淫掳掠、实行“三光”政策,1944年春祸延豫西,历时两年,下峪人民饱受苦难。

直到共产党的到来,下峪才迎来了希望的曙光,在党的领导下,下峪人民艰苦奋斗,逐渐走向繁荣。

如今,下峪街道虽历经拆迁,早已不见昔日的荒凉景象,但清代建筑却已所剩无几,仅存的上庄王家大院、原养老院腰房五间、火神庙戏楼与文昌阁,也都岌岌可危,亟待保护。

这些承载着下峪记忆的建筑和碑石,是历史的见证,也是我们宝贵的文化遗产,需要我们共同努力去守护和传承。

作者简介:张清华,网名晓青,河南洛宁人。洛宁县作家协会会员,洛宁县姓氏文化研究会副会长。有上百篇诗文在《永怀河洛间《洛宁城事》《洛宁文友》《搜狐新闻》《今日头条》《天山诗歌》《建安风》等网络平台发表,2022年12月出版文集《悉说下峪》。