高跷刘

严 民

趵突泉以东的护城河,紧靠南城墙根儿。那一带,住的都是下大力的人家,拉地排车的、砸石子儿的、挖黄土的,卖炭的……

刘叔是俺南城墙根小学同学华子的父亲,住在路北的大杂院里,专门卖城墙根下挖出的黄土。孩子们最爱用那暗红色黏土和上水,“哚哇呜”——就是把土和成泥,捏成小碗形状,底儿越薄越好,拿在手中狠狠往地下“哚”,以发出“哇呜”声响高者为胜。

夏季白天长,放了学在华子家“哚哇呜”,很快就到了夕阳西下的时候。这时,刘叔拉着空地排车回家了。他瘦长身材,光着脊梁,穿条“布緀缡”(布条)扎腰的长裤,脖子搭着毛巾,身上全是汗。走到大门前,他先卸下车挡板,抖去车内的土沫,然后把车盘竖到大门过道里,只把车轱轮儿推回屋门前。不一会儿,大门过道里能竖起五、六辆车盘子,敢情这院里住了好几位拉地排车的。

刘叔到家并不进屋,而是先在院里洗脸。他把头伸进脸盆里,“噗噜噜”一片水声,然后让刘婶用毛巾给他搓背,那脊梁又黑又亮,等他擦完身就开饭。屋门前有张小矮桌,刘叔坐在小马扎上就着稀稀的黏粥汤,吃野菜窝头,一口气吃了6个,仿佛还没吃饱,看了看围在桌边的儿女,皱起眉头,把裤腰带紧了紧,叹口气又喝了两碗汤,然后拿起大芭蕉扇,到一边凉快去了。这时,华子和弟妹才饿狼似地扑向饭桌。

反正俺平时见到的刘叔总是愁眉苦脸,沉默寡言,蔫蔫地没有一丝笑模样。

秋去冬来,很快到了春节。济南民间有正月十五闹元宵的习俗,最热闹的是踩高跷。踩高跷的都是普通老百姓,平时大家都忙着挣钱过日子,只有借着春节的闲空,街坊们才能三五成群凑到一起开练,准备到元宵节亮出绝活,乐上一把。

那时,济南的高跷队以东舍坊、卫巷、旧军门巷、西青龙街一带的为最好。他们人多阵容大,高跷“腿子”高,锣鼓家什多,穿的行头也好。

有一年正月十四下午,看见旧军门巷高跷队在彩排。高跷队最前面有挑着大红灯笼“灯门”开路的领队,他把红灯笼一举即准备演出,提起红灯笼一转圈儿即开始表演。灯门后边是锣鼓队和高跷队,还有玩旱船、赶毛驴、舞彩灯的……

高跷表演者都有行头扮相,打头的一般是“打棒”的行者武松和“挑担”的豹子头林冲。武松头戴发箍,身穿夜行衣,手中拿着两根棒杖;林冲是“风雪山神庙”的扮相,头戴大沿软边帽,肩上还挑着一副担子。后面还有“打渔杀家”“老卜子戏脏官”“傻小子扑蝴蝶”……

普利门大街上的高跷队

(张守常摄于1937年)

我正看得眼花缭乱,忽然发现了华子和她弟弟妹妹。他们紧跟着前面的高跷队,一步不拉,痴痴地盯着前面打头的两个舞者。

“快看,俺爸爸!”华子看见我,十分自豪地说:“武松。”

眼前的武松潇洒挺拔,双眉高挑,一身英武之气,与那个没有笑模样又蔫蔫的刘叔完全判若两人!

我吃惊地张大了嘴巴,只见高跷上耍棍棒的武松一身好功夫,他一腿着地,另一腿搭在林冲胸前;林冲则左手托着武松的腿,右腋下还要夹着那副担子,以“骑马蹲裆”的姿势,随着锣鼓点的节奏,两人一起跳跃。这时武松手中则不停地击棒,从胸前、肩后、左右,连续循环,速度则由慢变快,那有节奏的棒击声十分清脆,与锣鼓声、喝彩声声响成一片,此起彼伏。

“刘叔,刘叔!”我唯恐认错了人,连声喊着。在高跷队表演完的间歇中,刘叔竟然朝我点头笑了,还特地朝我们这些孩子挥了挥手……

(节选自《济南趣话》,即将由济南出版社出版)

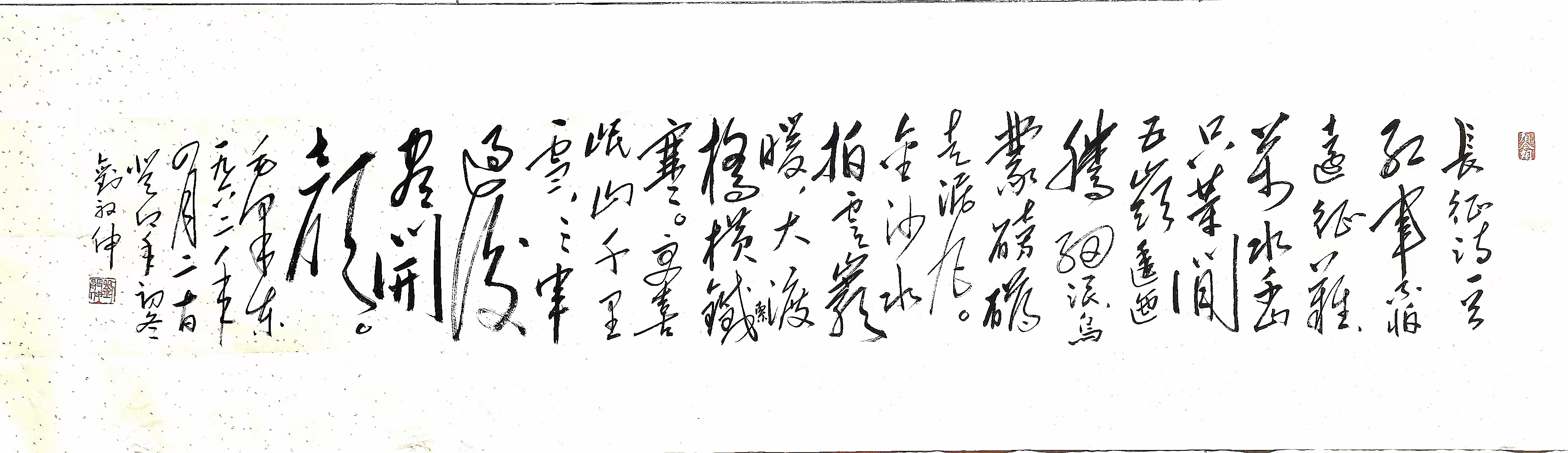

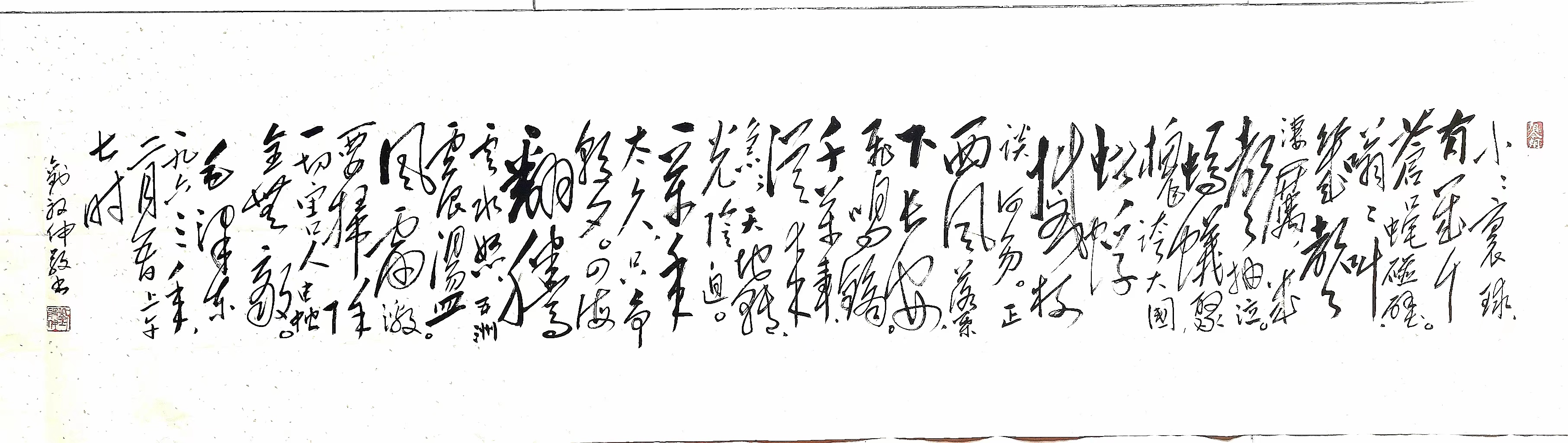

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版