以火作墨的烙画传承

——访非物质文化遗产传承人刘彬

□王学敏

网络图片

葫芦,与“护禄”“福禄”谐音。藤蔓缠绕,寓意子孙万代,瓜瓞绵延;腹大籽丰,寓意多子多孙,家业发达;既可以悬之厅堂,又可以把玩掌中,有增寿、降瑞、除邪、保福、佑子孙的寓意。其圆润、灵巧的造型,成为艺术创作的载体。自汉代至今,民间艺术家们以铁为笔,以火作墨,于葫芦之上,描摹出形神兼备、寓意深刻的烙画作品,在众多非物质文化遗产中,独成一格。

春节前,来到济南市莱芜区嘶马河刘彬明亮静雅的住所,我见到了他作为非物质文化遗产传承人所创作的有关人物、花卉、山水等烙画葫芦,顿感眼前一亮。

刘家葫芦烙画源自清光绪年间,迄今已有120多年的历史。2016年,被莱芜市人民政府确立为市级非物质文化遗产;2018年,莱芜市文化广电新闻出版局命名刘彬为市级非物质文化遗产项目传承人,刘家葫芦烙画被评为“莱芜有礼”最具地方特色的旅游商品。刘彬的烙画作品多次登上学习强国,成为宣传莱芜的特色文旅产品。

在刘彬小时候的记忆里,爷爷和父亲喜欢种葫芦、烙葫芦画。长大以后,刘彬学习了国画篆刻。缘于老人的耳濡目染,刘彬对葫芦烙画有特别的情怀和感悟。他的葫芦烙画层次分明、线条飘逸,有国画写真之妙趣,又有西画的光影、节奏与立体,还有版画的明暗和错落,也有水粉的朗润和丰艳。细微处如琢如磨,一丝不苟,写尽春花秋月;粗犷处如骏马奔腾,狂放恣肆,绘出心中沟壑。葫芦虽小,却融入天地气象;烙笔正烫,恰似胸中炽爱。一千多件作品,峥嵘万端,各得其貌,展示了刘彬二十多年来的坚持和艺术成就。

笔笔无悔写百态人生

烙画属于高温创作,要用烙笔对画面进行勾勒渲染、点染烘托。意在笔先很重要,提起烙笔,就须是胸有成竹。创作中时刻“心中有画”,把握整体结构轮廓,还要掌握好速度、力度、温度这“三个度”,使“笔笔无悔”,落笔成画。

在他的创作间里,一张不大的案子上,摆放着不同形状的画笔和烙画工具。为创作作品,他往往会将自己关在房间里,屏气凝神,静心独处。有时一坐就是一整天,直到完成创作,他才会松一口气。

他的葫芦烙画,大概共有五个步骤。

首先是选材。一般采用经过两年风干日晒的葫芦,因为这种葫芦皮质光滑、颜色纯正,容易烙出深浅层次,便于渲染和勾画。

第二步,立意。根据创作目的,选择烙画素材,对葫芦的大小形状和画面布局进行初步设计。

第三步,起草。用铅笔对烙画的线条进行勾勒。这一步很重要,待画稿出来,烙画的基本结构就有了。

第四步,烙线。把画稿的线条烙出来。烙时要用纤细的烙笔,保持轮廓的完整性。

第五步,烙面。渲染层次和氛围,烙出烙画作品。

刘彬说,葫芦的品种丰富,形状也千姿百态,有八宝葫芦、花瓶葫芦、元宝葫芦、细腰葫芦,有长柄葫芦、佛手葫芦、冬瓜葫芦等等,每个葫芦的大小形状各不相同,因而要因材作画,且不损害其自然纯朴之美:细腰葫芦要选择上下两个画面,充分利用好葫芦的造型特点:胖腰的葫芦可以设定为古装人物或山水,便于以纵向的线条表达画意;在细腰葫芦上创作的“梅鹤同春”,有上下两个球面梅花和仙鹤顾盼生姿,别有情趣;在体型硕大的“冬瓜葫芦”上,一簇牡丹争妍斗艳,枝叶繁茂,寓意“花开富贵”;一个鹌鹑蛋大小的圆葫芦,被画作了一个酒坛,有红色的“酒”字与黄色的盖头相映成趣,可以在手中把玩,也可以置之案头细细观赏。

因为是球面烙画,勾勒和起草是最大的困难。要根据葫芦的形状设计不同的图案,让观众一眼就看到主题。左右手力道要配合好,线条要流畅准确,做到一次成型;要调节好温度,因为葫芦表面像一张纸一样,在上面作画,如果温度过高,就会把葫芦烫坏,使前功尽弃。

刘彬说,开始学习烙画,要掌握中国画的素描和工笔等基础功夫,懂得山水、花鸟、虫鱼的绘画技法。烙画工具,一般采用25瓦到35瓦的电烙铁,并要根据创作要求及时调压。刘彬把烙铁笔头改造成不同的形状,使其适合于画点、线、面,体现画笔的软硬、浓淡、笔锋和皴染。整个创作过程要始终胸怀全局和整体气氛,一笔一划,都要照顾到每个细节,才能表现出层次、远近和透视关系。

以火作墨画出胸中热爱

刘彬说,烙画的整个过程需要投入思考和时间,复杂精细的作品一般会花上好几天的时间。烙画不仅要有深厚的美术功底和文化底蕴,同时还要具备淡泊宁静的艺术个性。创作的过程也是个性舒展和情趣表达的过程。内心的冷静与火热的烙笔相遇,让他能在闹中取静,由画笔和葫芦成就另一番山川江海春秋浮沉。

生活中,你很难通过微信或电话联系到他,因为除了上班和一日三餐,他几乎都是在案头俯首作画。“坐得住”和“不凑和”的初心,使他能凝神静心,认真完成一件件精致作品。

窗外有阴晴雨雪,心中有气象万千。回想刚开始烙画的时候,刘彬有发现的喜悦,也充满了艰辛的探索。火候掌握不好,劲儿大了容易把葫芦烫坏,劲儿小了又留不下画痕。国画的勾、勒、点、染、擦、白描等手法,需要与烙笔的形状和力度相适应。为了创作出一幅好的烙画,他从构图、材料选择到晕染,往往几天不眠不休,夜以继日,一气呵成。如今,他创作的“烙烫—渲染—雕刻”为一体的葫芦画,手法日臻成熟,每一件作品,都展示着他艺术的独到发现和创新。他的作品获得了山东省首届烙画大赛二等奖,被民盟山东省委授予“思想宣传先进个人和脱贫攻坚先进个人”称号。

“这个叫‘马到成功’的葫芦,是我专为女儿创作的。这里面包含着我对孩子的感情。我女儿是属马的,我就在葫芦上烙了个‘天马’,上面写上‘马到成功’,也是对孩子虔诚的祝福。”刘彬介绍起他专门为女儿烙的“马到成功”图。画中,一匹张开双翅的骏马腾空飞翔,寄托了他对女儿未来的美好祝愿。目前,刘彬的女儿已经被保送在读南方某大学马克思主义中国化方向的研究生,其严谨稳重的气质和踏实勤奋的学习态度,深受父亲的影响。刘彬的妻子也是中学教师,在艺术上给予他全力的支持。他所在的学校领导,也为他的艺术创作和教学工作,提供各种便利。和谐稳定的工作生活环境,使刘彬可以心无旁骛地在葫芦烙画艺术上不断探索精进。

潜心坚守是为责任传承

葫芦烙画是中华文化艺术的奇葩,起源于西汉,兴盛于东汉,后因战乱曾一度失传,到清代再次兴起。刘彬的烙画题材,取自传统文化祈福、教化类较多,什么“四季平安,多福多寿”,“和气生财,龙凤呈祥”,还有“人勤春光好,家和美事多”“开拓创新、砥砺前行”,与文学、艺术、宗教、民俗、神话传说乃至政治等关系十分密切,寄托了老百姓对美好生活的向往,对子孙成长的期待,对国富民强的祈愿。

莱芜明代贤官吴来朝在山西荣河县任知县时,留下了“攀辕送行”“过秤收茅”“执尺间苗”“讲经课士”等佳话,刘彬将其创作成系列作品,歌颂其清正爱民的事迹。为迎接中共二十大胜利召开,刘彬取材百年党史中的部分重大事件,将非遗文化与红色文化相结合,创作了一组葫芦烙画作品,表达自己对党的真挚情感。烙画“一带一路”,作品以大瓢葫芦为载体,采用刻、染非遗技艺,以驼队画面与艺术字的形式展现了“一带一路”的起源与发展:艺术字“路”与背面上的“路漫漫其修远兮”体现了丝绸之路的曲折艰辛;“吾将上下而求索”体现了中国人民对推进“一带一路”倡议的信心与执着。

“祖先留下来的好东西,我们后辈责无旁贷,应该去传承和发扬。” 刘彬在自己用心钻研的同时,为让更多的人喜欢上这个传统手艺,他还把这项非物质文化遗产带进校园,将制作工艺传授给自己的学生,并且搬上高校的课堂。他指导的上千名学子,也能完成一些简单的作品,在葫芦烙画上领略了烙画的魅力,接受传统文化的熏陶和感染,树立保护和传承非物质文化遗产的责任感。此外,他还被聘为钢城区艾山街道办事处雁埠村的葫芦烙画教师,指导村民通过种葫芦、画葫芦,发展庭院经济。在刘彬及社会各界的积极推动下,雁埠村借助刘彬的影响力,“雁埠葫芦”正在形成品牌,成为乡村振兴的新产业。

刘彬心里有一个计划:家乡莱芜地处大汶河源头,境内有“十大名山”“八大胜景”等众多人文景观,他想将莱芜的山、水、林、洞、峡、潭、瀑、泉等自然景观和人文景观搬到“小葫芦”上面,用葫芦烙画再现家乡的美好,记录家乡的发展变化,见证中华民族伟大复兴的美好前景。

他正在将此计划付诸行动。

(作者简介:王学敏,山东省作协会员,山东财经大学东方学院副教授。)

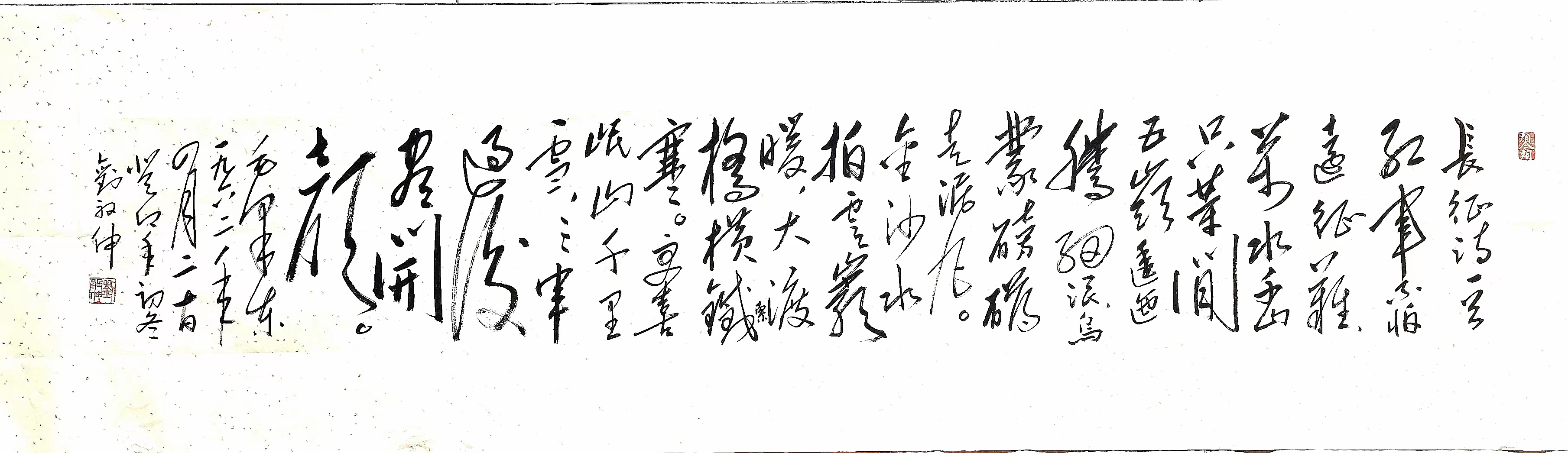

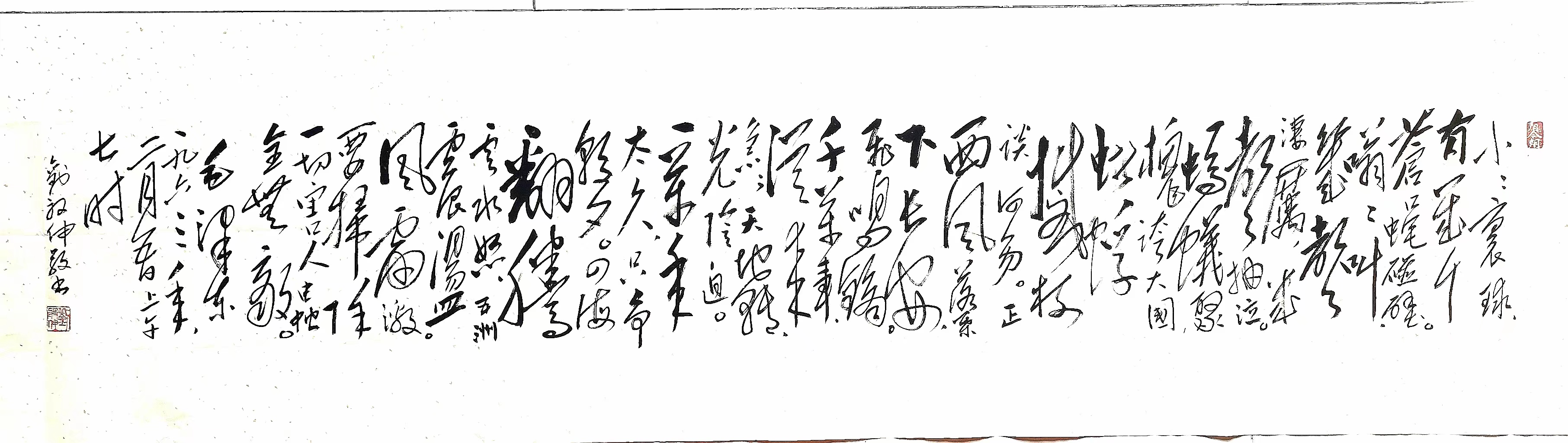

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

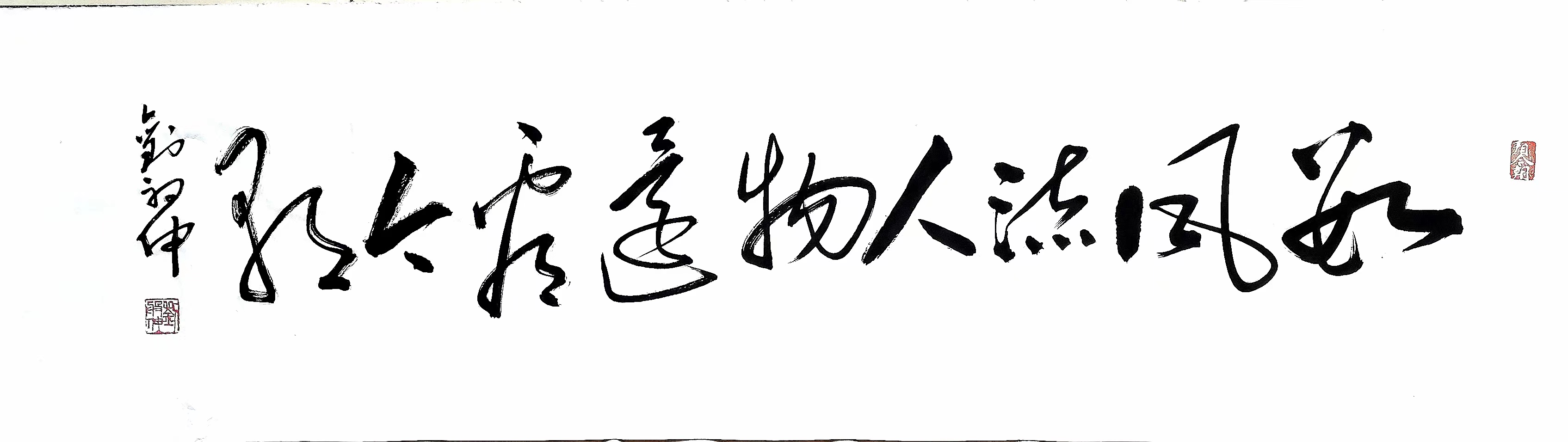

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版