松阳关,这座位于洛宁县下峪镇崇阳村的古老关卡,承载着千年的历史记忆,见证了岁月的沧桑变迁。

《水经·洛水注》:“洛水又东,松阳溪水注之,水出松阳山,北流注于洛。”因全宝山北峰名松阳山,松阳山溪水又称松阳溪水,从松阳山发源的松阳溪水沿山流淌汇同各沟溪水,逐渐汇聚变大形成松阳河,今称崇阳河。

松阳河沟深47里,最高峰为船板山即今全宝山,海拔2103.2米。松阳沟内有名沟72道,无名沟多如牛毛。

松阳河出沟口进入松阳盆地即今崇阳村,松阳河水流出此盆地后从山口往北流5公里,在下河寨阳坡注入洛河。

早在隋初开皇二年(582年),松阳关就已设立,初设于松阳沟口,其主要作用是巩固隋朝的统治政权,负责掌握军事情报、社会动态以及流动人员情况,巡查检验地方动向,揖捕盗贼等。

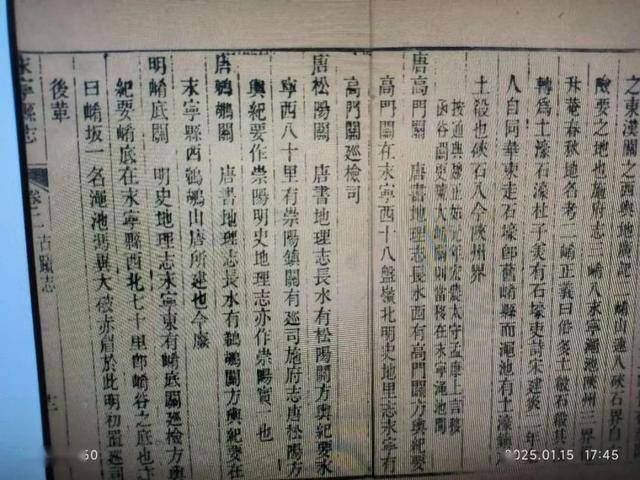

据《文献通考》卷三百二十舆地考六记载:“有熊耳山、嶕崤山、榖水、高门关、松阳关、鹈鹕关。又有回溪,冯异败师处......”,这充分证明了松阳关在历史上的真实存在。

自设立起,松阳关历经唐、宋、金、元、明、清七个朝代,一直延续至清朝灭亡的1911年,共1330年。在唐朝初期,关口共有十二人,有司长一人,副司长一人,巡检军卒八人,军卒由马三宝将军从所属驻军抽调,归唐马三宝管辖。

《新唐书·地理志》中提到:河南府长水县西有“松阳故关”,为松阳关在唐代的存在提供了有力的佐证。唐贞观元年以后,松阳关归地方郡府管辖。宋、元时期,松阳关的管理办法基本沿用前朝,军卒由地方郡府或府路招募配置,任务不变。

明朝景泰元年,松阳关由松阳沟口迁到崇阳镇北建松阳关衙门,军卒由河南府招募管辖。

《读史方舆纪要》卷四十八河南三俱有巡司志云:“县西六十里有松阳关,尤险厄。” 以及“永宁西八十里有崇阳镇,关有巡检司。”都对当时松阳关的地理位置及巡检司的情况进行了记载。清朝则沿用明朝的管理办法。

因松阳与崇阳谐音,明代在此设立崇阳镇,松阳关也被称为崇阳镇关。崇阳镇地理位置优越,处于洛河、松阳河水路和洛卢古道的要冲,是熊耳形胜之地。在明清时期,这里成为永宁西部的政治、军事和商业中心。

崇阳街新貌

崇阳镇的巡检司衙门位于东大街路北,对面是关帝阁。衙门设有东、西、南、北四门,还有十六间房屋。在明朝以前,松阳关巡检司权力很大,衙门外各种商号、商行林立,有竹木市场、粮食市场、牛羊市场、山货市场、棉布衣帽市场等,是当时的繁华之地。

在崇阳镇北的松阳河西岸,有一座古老的铁梁桥,原名铁梁桥,后又称聚仙桥。这座桥呈拱形,中间稍高,跨度一丈八尺,高两丈,宽两丈四尺,长两丈六尺,还有南北引桥,桥两边的条石用铁板把住,再用石灰浆砌灌。桥东有一块黑麻子石,太大太重就砌在引桥东边。

崇阳街铁梁桥

桥建成后,发生了许多离奇的故事。夏季年轻人在桥上过夜,醒来后会听见有人说话却看不到人影;有人睡在石桥上,醒来后却在庄稼地里;有人在黑麻子石上睡一晚后浑身疼痛患病;远方看桥上灯火闪烁,到跟前却啥也看不见;还有人看到石桥上有人唱戏,唱戏的人都长有尾巴等。

后来,村里人在铁梁桥对面建了关帝阁,上层供奉文曲魁星,中层供奉关公、周仓、关平像,下层是南北通道。自从关帝阁建成后,铁梁桥上再没出现奇怪的事情,如今铁梁桥已被街道整修时的水泥覆盖,成为地下文物。

站在松阳关西的凉水泉岭上,还可窥视崇阳镇全貌及松阳沟口、望夫楼、全宝山北的松阳山和全宝山主峰。

作者简介:张清华,网名晓青,河南洛宁人。洛宁县作家协会会员,洛宁县姓氏文化研究会副会长。有上百篇诗文在《永怀河洛间《洛宁城事》《洛宁文友》《搜狐新闻》《今日头条》《天山诗歌》《建安风》等网络平台发表,2022年12月出版文集《悉说下峪》。