茹苦岁月之一

没齿难忘的半世余香

赵远智

无论怎样的饭食,吃法从未变过;总把最可心的一汤一匙,留给最后一口,席间的食客们仅剩绵想,我这里却仍有咀嚼不尽的输送。

这绝不是一种关于吃法的笑谈。舌尖上的牙祭,浓缩着一段漫长岁月的悲苦。

上世纪七十年代初,刚上初中便恰逢“运动”中后期学校复课闹革命。

野够了,疯够了,重又坐回到课桌前,一切倍感好奇,也确想把屈原、司马迁、门德列捷夫、莫泊桑们弄出个子丑寅卯,可黑板如屏幕,灿如星河中满是熠熠闪光的名字,凌乱的枝蔓把蓝色的天际切割的四分五裂。校园里,聒噪的蝉鸣此起彼伏挥之不去,视线常常飞跃高墙,跌落在某处没膝的草木间……

即便没有这般曼妙的奢望,学校四周这片偌大的区域,也够我们躬身探究一番了。

颇感好奇惊异的是,所在校区四周,竟然是中国第一个最大内陆城市自主开放商埠区,区内各具特色的英、德、日、美领事馆、商会、教堂比比皆是,纵横四海的大班和行止有度的女宾家眷,在商埠区洋行街区往来穿梭,开放发达程度令人叹为观止,丝毫不逊广州荔湾的上下九步行,和旧上海的十里洋场,可以说当时的济南商埠区,是引领中国北方地区经济和社会时尚的一块重地。

学校一墙之隔的南邻为巴洛克式的德国驻济领事馆,济南解放后,成为济南军区政治部某主任的官邸。再往南一点,是当年日本人建的水塔,直至六七十年代,依然是济南乃至华北一览众山小的最高建筑,济南人俗称其为水楼子。

掩映在遮天蔽日阔叶下的若干群组将军楼,整天关门闭户,每有豪华宽敞的吉姆、吉斯苏式轿车出入,荷枪实弹的卫兵们便立马打开绿色大门,将车导入大道。共和国的不少开国元勋和部分地方大员,均在此地居住过。

水楼子对面,有一个称谓很亲民的饭店——大众饭店。号称饭店,实则是一排劣等平房改造的小经营场所。学校跑早操的学生们,三五成群穿梭其中,将豆浆、油条、鸡蛋包之类的早餐摆上餐桌,却并不马上开席,而是依次和人们打着招呼。部队大院的学生是这群人的主角;他们大多骑着自行车,一圈圈倒着飞轮,有人没人地摁着转铃。铃声激越而清脆,加之大院子弟一般都脚蹬考究的苏式军用靴,身着将校服,雄姿勃发,一派英武之气,可见父辈金戈铁马的戎马岁月,江东周郎麾下那些气吞山河的盖世少年。

小饭店人头攒动,里屋拐角还算相对避静。我常低着头、伏着身巴拉两口就起身告辞,绝无闲坐滞留。怕就怕有好事者的搭讪,闲片子一大堆,弄得如坐针毡、备受煎熬。每当店家端上一碗豆浆,递上半根油条,我便从怀里掏出硬邦邦的窝头,准备开吃。此时,心灵仿佛经受着一种蒙羞的揉搓。

囊中羞涩,我仅好买半根油条打打牙祭——

半根油条的吃法很考验人的智慧和自控力,如果仅贪图味觉和舌尖的一时之快,一个高粱面窝头将难以下咽。最有效的途径是先吃几口窝头,再半张半合咬一小段油条,待窝头吃完,还能剩一点点油条。千万别小看了这一点点油条,它将令你满口生香,令整个窝头的粗涩难咽荡然无存,如果再有个饱嗝,油晃晃的嘴上宛如挂上了八珍玉食……

我什么时候也能吃上三两油条、一个鸡蛋包的饕餮大餐;这一天距我还有多远?

不觉间,一个锦衣玉食的时代,已走进我们的生活。雕盘绮食、珍馐美馔见的多了,似乎顷刻之间暮云渐落、山岚重起,一屋两人三餐四季,那些褐衣蔬食,重又登堂入室,成为现代人饮食的主流品质。

连东北的黑米糙粮都让人顶礼膜拜了,什么含有B族维生素和矿物质,什么粗粮中含丰富的可溶性膳食纤维,可降低发生心血管疾病的危险性,云云。

曾经的窘迫时光中,没人用这些甜蜜的语言告慰我们饥肠辘辘的肠胃,一块白馍触发的生命律动,足令那些难以下咽的草芥弃之如履。

九十年代末的某个闲暇周末,我与孩子聊起了上初中的这段经历,孩子未置可否,撇撇嘴,似是我在哪本书上复述的一段励志故事。

我依旧留恋那一小段没齿难忘的半世余香。

依旧……

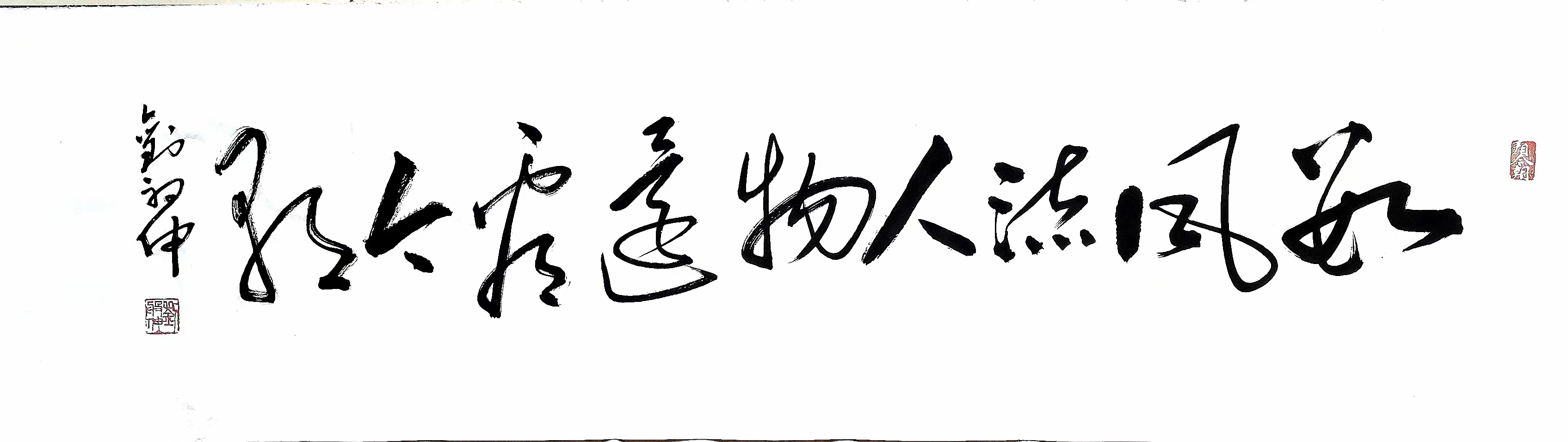

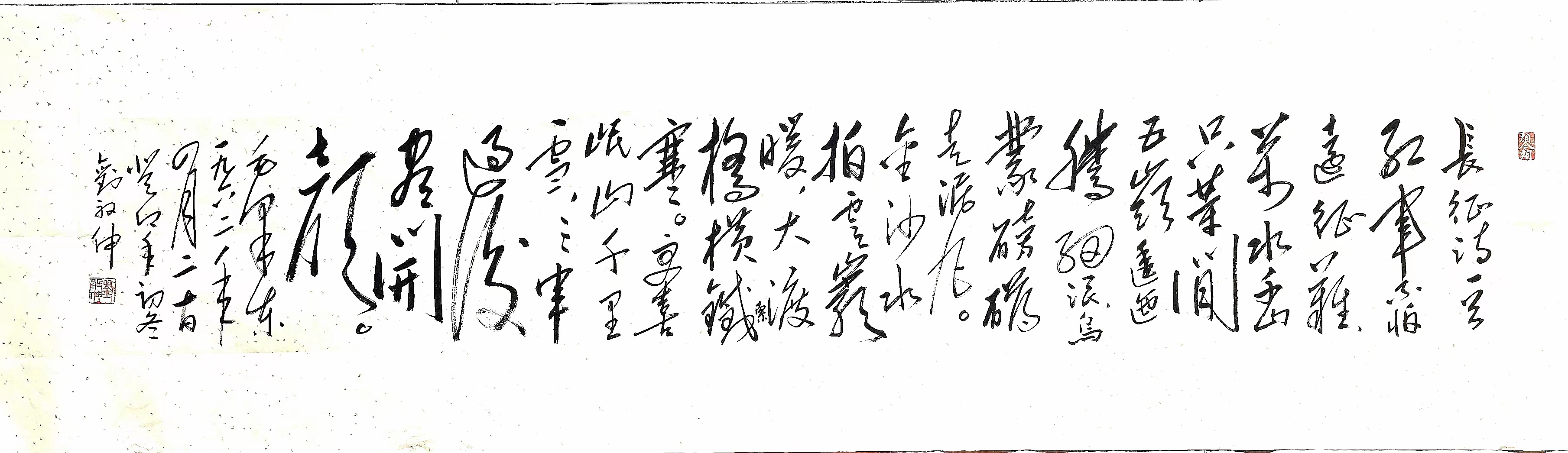

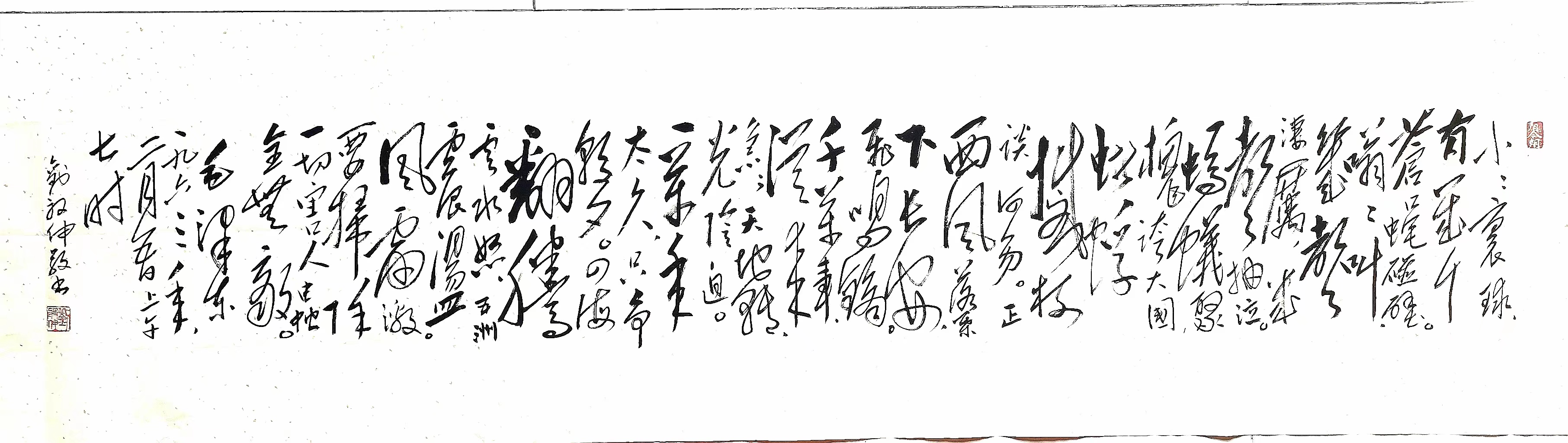

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版