西关刘麻子

严 民

旧时老济南有四个城门:东门在大明湖以东,西门即现在的西门桥以里,南门在南护城河以北,北门即大明湖的北水门。

老城西门桥附近的地方就叫西关。刘麻子住在西关箅子巷,这条小巷的西头是小板桥,他家临河而居。

刘麻子人高马大,一米八、九的个头,一年四季总是穿一件对襟大袄或对襟布褂,圆形脸庞,脸上全是坑坑洼洼的麻子,人称“刘麻子”。因为我和她的女儿是小学同学,所以得叫他大爷。

刘麻子大爷在西门桥以西路南开了一家豆制品小店,专卖豆芽、豆腐、鲜粉皮、面筋、油粉等有老济南特色的吃头儿,而且是自产自销。

刘家的前门开在箅子巷路东,后门下了台阶是河水,刘家常年做豆制品,近水楼台沾了水的光。

二十世纪二十年代的小板桥

(照片由赵晓林提供)

济南的泉水清冽甘甜,用泉水发泡的豆芽自然鲜嫩、粗壮。别人家的豆芽在大缸里发一天,要捞出来挑水淘洗;刘家省了这些麻烦,直接把成筐的豆芽放进河里,流水就把豆芽淘洗干净了。这又白又胖的豆芽早晨一上市,不等中午准会卖光。

我那时常去刘同学家玩,看她家人如何做粉皮。

刘家院里砌着大炉灶,锅台上的大盆放着绿豆粉浆,据说这浆水兑料是祖传,刘大爷谁都不告诉。刘嫂子先拉风箱烧开水,等锅里冒出“咕突突”的水花时,哥哥们把铜旋子(类似于带边的盘子)放进锅里漂着。这时,手急眼快的刘大娘用木勺把浆水舀进铜旋子里,几个哥哥用手拨动旋子在水面上旋转。水面上漂浮的铜旋子好似一朵朵盛开的金花。待粉浆稍微凝固,及时取出旋子,起出的粉皮透明,泛着鸭蛋青色,咬在嘴里柔韧筋道。

把粉皮取出后,锅里剩下来的淡绿色浆水,放置一天经过自然发酵,发出微微的酸味儿——这浆水又叫油粉,是老济南的一道小吃。

旧时有首歌谣:“西南关里穷人多,家家支着油粉锅”。由于油粉是做粉皮的下脚料,卖得十分便宜, 1分钱1桶或2桶,因此成为贫穷人家常年的喝头儿。

油粉的做法基本与做甜沫相同,先用葱花姜末炝锅,加盐倒进浆水,抓一把泡好的黄豆,放入切成丝的豆腐皮、粗粉条,搅匀至开锅,再加上胡椒面即熟。由于浆水里有做粉皮时遗留的少许淀粉,所以做好的油粉稠度比粥要稀,而且颜色呈青灰透明色,味道酸中带苦,苦中略甜,再加上胡椒的辣香味,喝进嘴里可称得上五味俱全。

刘家的早餐基本上天天喝油粉。一家老小、兄弟、妯娌、姊妹二十几人一起聚在大作坊里,每人捧着一个海口大碗,张嘴沿碗边转着“嘶啦嘶啦”地喝,再就上窝头,不停地发出此起彼伏的“呱唧、呱唧”咀嚼声。

“快吃,快吃!吃完了该干么的干么去!”刘大爷很有权威,一声令下,家里人擦擦嘴,上学的上学,干买卖的、做豆腐、泡豆芽、洗面筋的四散而去……

刘麻子大爷之所以是西关的名人,不仅因为他豆制品做得好,而且也与他多妻、多子有关。按封建迷信说法,刘大爷“妨妻”。我那位女同学在兄弟姊妹中排行老八,下面还有弟妹,而她的母亲是刘大爷的第三任妻子。

我上三、四年级的时候,刘大娘又生孩子了。此时,我那排行老八的同学,早有了一个老九的妹妹,所以大娘生的是老十。凑巧的是刘同学的三嫂也在做月子,而且她的儿子比老十还大个三、四天。我便随着刘同学去两个屋里看娃娃。

那段日子里,刘麻子大爷常常笑得合不拢嘴,脸上的麻坑也泛红,因为街坊们都夸他“有本事”,有福气。现在想来,当时他也有60岁了吧。

刘麻子大爷真是个有福气的人!

(节选自《济南趣话》,即将由济南出版社出版)

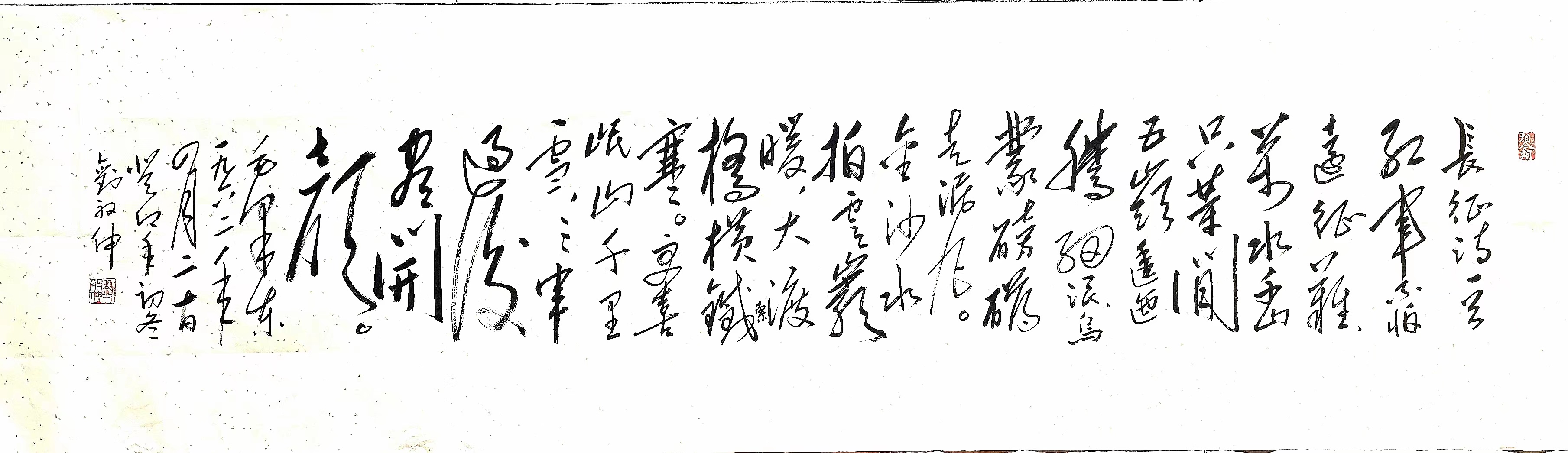

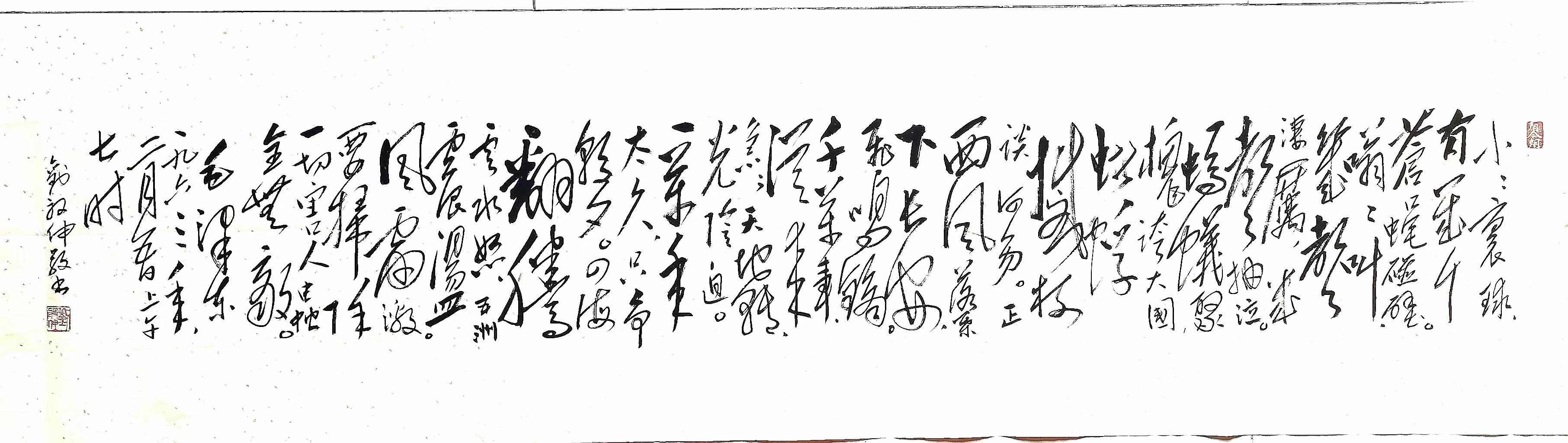

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

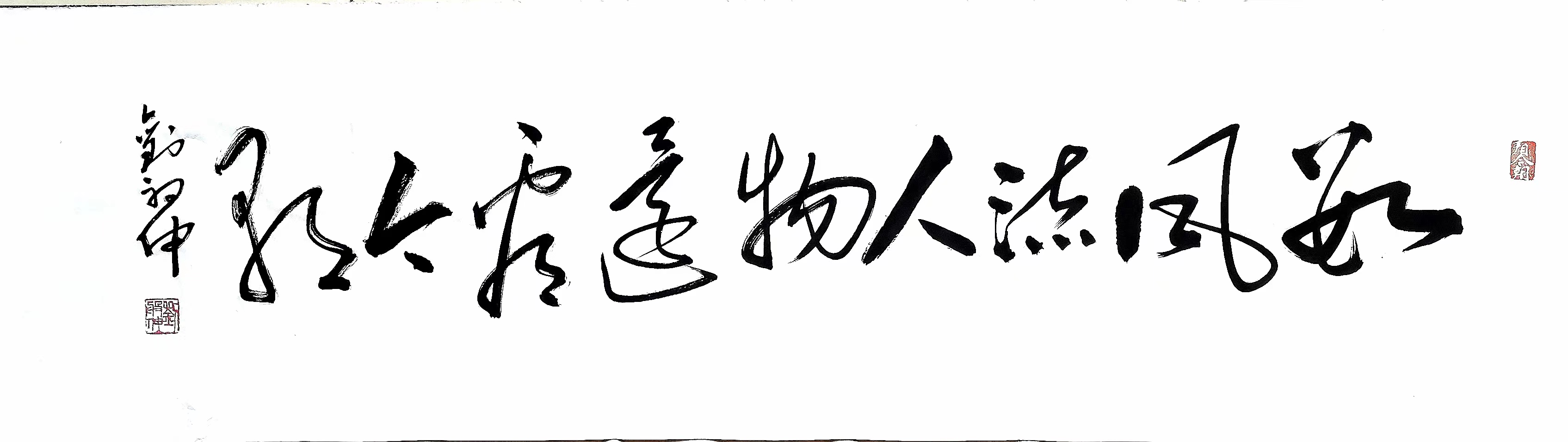

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版