年俗“送灯”

宋振学

正月十五“送灯”是多地的传统习俗。俗话说:“三十的火,十五的灯,”但在山东沂南县苗家曲一带方圆几十里,却有着“正月十五大如年”的别样风俗,正月十五晚上“送灯”这一古老的年俗,更有其特别之处。该项活动不仅是当地人对已故亲人的一种怀念方式,也体现了对传说中的神灵的敬畏与虔诚,更体现了对美好生活的愿望和期盼。

送灯要先做灯,一般是正月十五当天的上午或是下午做成。以前经济条件较差,做灯用的原材料,主要是胡萝卜、青萝卜、白萝卜、黄草杆、棉絮等。家长带着大点的孩子用菜刀将胡萝卜切成短块,各自拿一枚铜钱或是硬币拧动着刻挖出圆窝,再用黄草杆裹上棉絮,用剪刀截成小段,插到圆窝里作灯芯,或是用一根根火柴裹上棉絮作灯芯,做出若干的胡萝卜灯。再用红黄色的萝卜切成长方块,在同一个平面上均匀地挖出三个圆窝,插上黄草杆的灯芯,做成天地神金灯;用白萝卜切成正方块挖出一个圆窝,分别做成灶王神、土地神等银灯;用青萝卜或是胡萝卜切成圆块做成龙灯、河灯、桥灯、路灯、井灯、碾灯等。当然,也有经济条件好一些的人家,用玉米面、地瓜面或是麦粉白面等蒸做天地神金灯、灶王神银灯等。

夜幕降临时,家家户户开始送灯了,邻居们在大门口或是路上相互打着招呼。家长领着大点的孩子,也有的兄弟们几家人一块,用箢子或是篮子挎着胡萝卜灯、鞭炮及烟花,手提盛着平时节俭下来的食用油(豆油或花生油、棉籽油等)的油瓶(壶),冒着严寒先到家族墓地送灯,恭敬地在每一个坟前放一盏或几盏(兄弟们每家一盏)胡萝卜灯,倒进适量的食用油,并逐一点燃,接着放上一阵子鞭炮和烟花。也有的家人焚香烧纸,磕头跪拜。此时,在坟地送了灯盏,祭拜亡灵,以示后继有人,也让逝者感受到亲人的问候和温暖,并祈愿已故亲人保佑后人。此间,地上一片明亮,从近前至远处,灯光闪闪,鞭炮声声,烟花阵阵,向周边看去,十里八乡就像是灯的海洋。“十五的灯,格外的亮,照到哪里哪里好,照到哪里哪里旺!”站在灯光里,有的长辈向孩子讲些关于“送灯”的说法和讲究。

返回到家中后,要在院子里给天地神送上金灯,在灶台前给灶王神送上银灯,在粮囤、面缸前送上龙灯,在家里各门口还有石磨、水缸、猪圈、羊圈、鸡窝、阳沟、茅厕等地方也送上一盏灯。家长要两手端着天地神灯,在屋里和院子的角落处都照一照,再放到板凳上,招呼家里人都烤烤脸、烤烤手、烤烤腿、烤烤肚子、烤烤身上的其他部位,一边烤一边说:“正月十五灯光灵,照照烤烤不生病!”再后,还要走出家门,到土地庙、龙王庙、财神庙,到路口、桥头、河边、井台、石碾等地方送上一盏灯,并分别烧些纸钱。

以前当地百姓的日子过得有些拮据,第二天早晨,会有人到路口、桥头、河边、井台、石碾等地方捡回一些已用过的萝卜(青萝卜、白萝卜、胡萝卜)灯,连同自己家里用过的面灯、萝卜灯,清洗加工后食用或是切碎了喂鸡、喂猪等,因为这些以食用油作灯油的面灯、萝卜灯没有其它异味。后来,到了用煤油(当地人称作洋油)做灯油的时候,此类情况就少见了。随着社会的发展,现在当地的百姓们经济条件好了,正月十五(因大风或雨雪天气等特殊情况,也可正月十四或十六)送灯的时候,都已改用短粗的蜡烛(以红色、黄色为主)了,重视程度仍如同以前。

苗家曲村是古代青州至沂州的重要节点,山东省重点文物保护单位——信量桥,现风骨依旧,这一带方圆几十里的百姓们正月十五送灯,做得如此讲究,如此认真,就是祈愿灯光照到之处四季平安,吉祥如意,祈愿已故亲人保佑,传说中的神灵保佑,期望风调雨顺,五谷丰登,健康喜乐,家庭幸福。这反映了当地百姓们对于生活的热爱与尊重,也承载着百姓们的记忆和情感。

正月十五“送灯”不仅是一种仪式,更是一种信仰,一种文化的象征。正如一位老者所说,“无论世界如何改变,我们的根永远在这里。”这种蕴含深刻意义的传统年俗活动,构成了中华文化的瑰宝,成为了我们民族自豪感的重要源泉。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

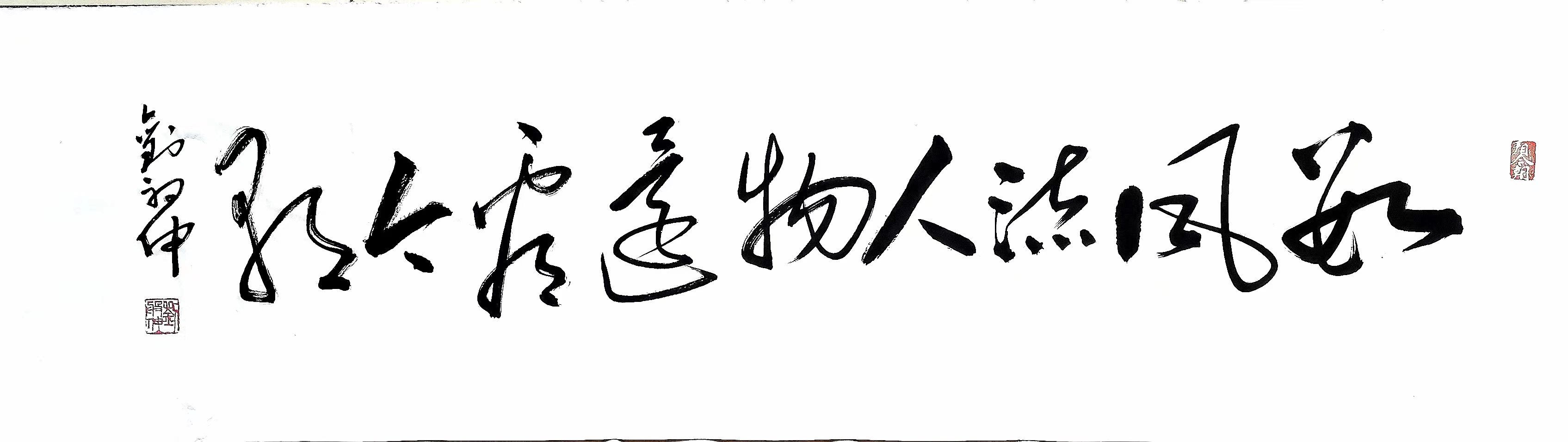

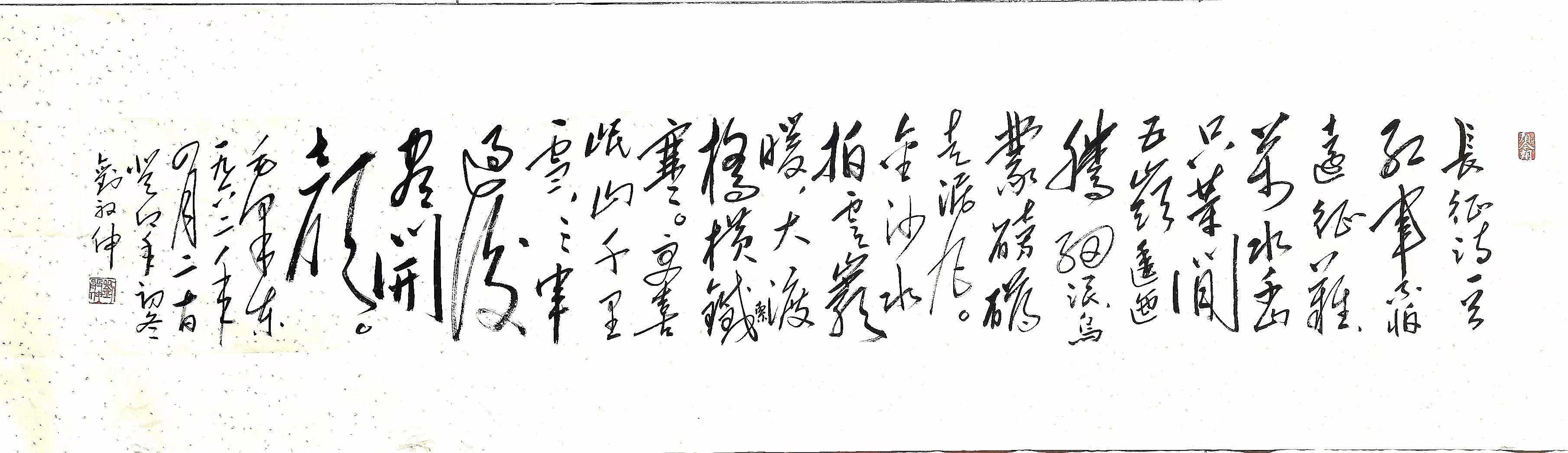

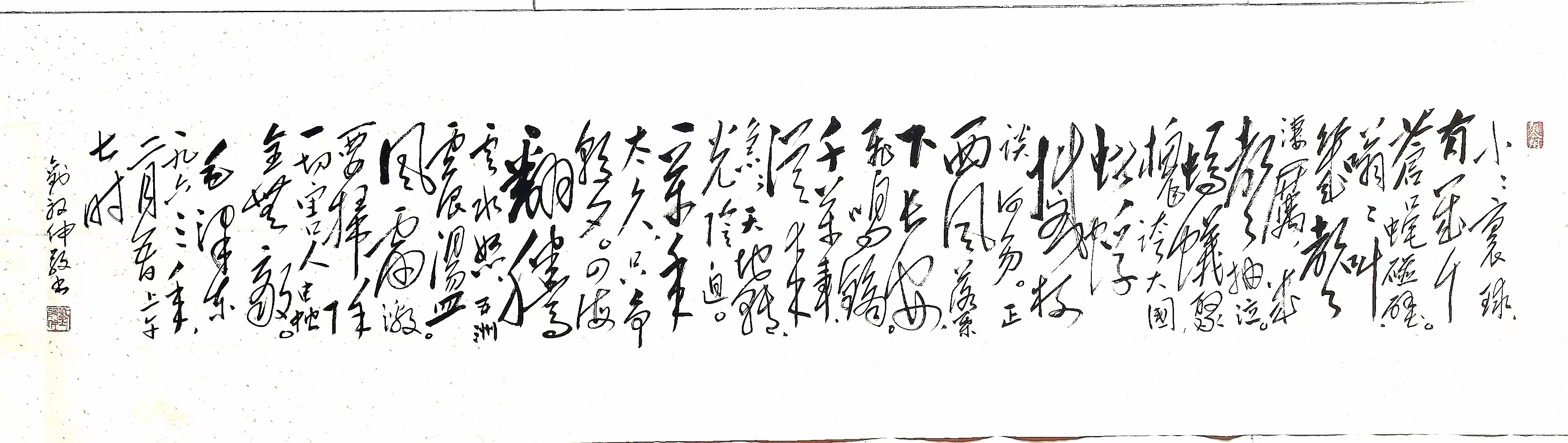

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版