古韵中的春节记忆

天 琮

春节,这一承载着中华民族数千年历史与文化的传统节日,宛如一颗璀璨的明珠,闪耀在华夏文明的长河之中。它不仅仅是一个阖家团圆的日子,更是一部生动鲜活的民俗史,凝聚着古人的智慧、情感与对美好生活的向往。每一个习俗,从燃放爆竹到饮屠苏酒,从守岁到贴桃符,都犹如一个个文化密码,诉说着往昔的故事,传递着先辈们的精神寄托。

在历史的漫漫长路中,无数文人墨客用他们的生花妙笔,描绘下春节的绚丽多姿,留下了一篇篇动人的诗篇。这些诗作,犹如一幅幅细腻的风俗画,带我们穿越时空,领略古人在春节期间的喜乐与温情。现在,就让我们一同走进四首古诗,探寻古韵中的春节记忆 。

一、《元日》——王安石

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

这首诗描写了春节除旧迎新的景象。 “爆竹声中一岁除”,在噼里啪啦的爆竹声中,旧的一年已经过去。燃放爆竹是春节的传统习俗之一,古人认为爆竹声可以驱邪避灾,营造出热闹喜庆的氛围。 “春风送暖入屠苏”,屠苏是一种酒名,这句意思是在和暖的春风中,人们开怀畅饮屠苏酒。喝屠苏酒也是古代春节时的习俗,据说在正月初一全家老小都要喝屠苏酒,以驱邪避瘟 。

“千门万户曈曈日”,曈曈日指日出时光亮而温暖的样子。描绘出千家万户都沐浴在朝阳的光辉之中,寓意着新的一年充满希望和生机。 “总把新桃换旧符”,桃符是用桃木做成的,古代在大门上挂两块桃木板,画着神荼、郁垒二神,据说有镇邪的效用。这句说的是人们都忙着用新的桃符换下旧的桃符,体现了春节贴春联这一习俗的前身,表达了辞旧迎新的美好愿望 。整首诗通过描写春节期间的典型习俗,展现了春节万象更新的欢乐气氛。

二、《守岁》——苏轼

欲知垂尽岁,有似赴壑蛇。 修鳞半已没,去意谁能遮。

况欲系其尾,虽勤知奈何。 儿童强不睡,相守夜欢哗。

晨鸡且勿唱,更鼓畏添挝。 坐久灯烬落,起看北斗斜。

明年岂无年,心事恐蹉跎。 努力尽今夕,少年犹可夸。

苏轼这首五言古诗《守岁》围绕除夕夜守岁的习俗展开。开篇 “欲知垂尽岁,有似赴壑蛇。修鳞半已没,去意谁能遮”,诗人将即将过去的一年比作一条游向山谷、势不可当的长蛇,蛇身已经渐渐隐没,守岁想要系住它的尾巴,纯属徒劳无功,形象地表达出时光如流,旧年即将消逝,难以挽留的感慨。

“儿童强不睡,相守夜欢哗” 生动地描绘出孩子们守岁时的欢乐场景,他们努力不让自己睡觉,在一起嬉笑玩耍,充满了天真活泼的气息,这也是守岁习俗中常见的画面。“晨鸡且勿唱,更鼓畏添挝(zhua)”,人们害怕听到晨鸡报晓,也畏惧更鼓敲响,因为每一声都意味着旧年离结束又近了一步,体现出人们对旧年不舍的心情。

“坐久灯烬落,起看北斗斜” 通过描写守岁时久坐,灯芯燃尽掉落,起身看到北斗星已经倾斜,从侧面表现出守岁时间之长。最后 “明年岂无年,心事恐蹉跎。努力尽今夕,少年犹可夸”,诗人由守岁联想到时光易逝,感慨明年虽然还有新的一年,但又担心自己虚度光阴。于是鼓励人们珍惜除夕夜的时光,奋发努力,即使是少年人做到这些也值得夸赞。整首诗既有对守岁习俗的生动描写,又蕴含着深刻的人生哲理。

三、《除夜雪》——陆游

北风吹雪四更初,嘉瑞天教及岁除。

半盏屠苏犹未举,灯前小草写桃符 。

这首诗描绘了除夕夜晚的雪景与诗人过年时的情景。“北风吹雪四更初”,在四更天的时候,北风呼啸,雪花纷纷扬扬飘落。四更时分正是夜深人静之时,风雪交加的景象为除夕之夜增添了几分清冷的氛围。

“嘉瑞天教及岁除”,嘉瑞指吉祥的征兆,这句是说上天让这场瑞雪在除夕这天降临,瑞雪兆丰年,雪花被视为吉祥之物,它的到来预示着来年的丰收,表达了诗人对新一年的美好期许。

“半盏屠苏犹未举,灯前小草写桃符”,屠苏酒还剩下半盏没有喝完,诗人就在灯前用小草字体书写桃符。这里既提到了喝屠苏酒的习俗,又描绘了诗人亲自书写桃符的画面,体现出春节前夕人们忙碌而又充满喜悦的心情,在淡淡的氛围中透露出浓厚的年味儿,展现了诗人在传统佳节中的生活情趣与对新年的期盼 。

四、《拜年》文征明

不求见面惟通谒,名纸朝来满敝庐。

我亦随人投数纸,世情嫌简不嫌虚。

拜年,这一延续千年的习俗,宛如一条情感纽带,串联起亲朋好友间的深厚情谊,传递着新春的美好祝福。在历史的长河中,拜年习俗不断演变,而明代文征明的《拜年》一诗,恰似一面镜子,清晰映照出当时拜年的独特风貌。

诗的开篇“不求见面惟通谒”,点明了当时拜年的一种普遍方式。“通谒”类似于如今的名片,在那个时代,人们拜年不一定要亲自登门见面,送上一张写有自己姓名、身份等信息的“名纸”,便算是完成了一次拜年。这种方式既节省了时间和精力,又能广泛地向他人传达新春的问候。“名纸朝来满敝庐”,形象地描绘出诗人清晨醒来,看到自家堆满了前来拜年者投递的名纸的情景。一个“满”字,生动地展现出拜年活动的热闹与频繁,反映出当时社会交往的活跃。

“我亦随人投数纸”,诗人坦诚地表示自己也顺应潮流,像其他人一样四处投递名纸拜年。这一句看似平淡,却蕴含着诗人对这种拜年方式的无奈与认同。在当时的社会环境下,遵循习俗是一种社交需要,即便内心或许有不同想法,也不得不随波逐流。

“世情嫌简不嫌虚”则是全诗的点睛之笔,深刻地揭示了当时的世态人情。人们嫌弃拜年时礼数简单,却不嫌弃这种流于形式的虚礼。这反映出在那个时代,拜年更多地成为一种社交应酬,注重的是表面的形式和礼数,而忽略了拜年背后真挚的情感交流。

拜年习俗历经岁月变迁,从古人的“通谒(ye)”到如今便捷多样的电话拜年、微信拜年,甚至磕头拜年(我桓台老家仍延续这种晚辈给长辈磕头拜年),形式发生了巨大变化。然而,无论形式如何改变,拜年所承载的对亲人、朋友的美好祝愿,以及增进人际关系的本质始终未变。

这些古诗,是古人留给我们的珍贵文化遗产。它们让春节的传统习俗跨越时空,鲜活地呈现在我们眼前。透过这些文字,我们依然能感受到那份流淌在中华民族血脉中的对春节深深的眷恋与热爱,以及对美好生活永恒的追求 。

写于2025年1月25日/甲辰腊月廿六

作者简介:天琮,本名巩天宗,山东省商业厅退休处长,山东东夷文化与骨刻文字研究中心副主任,山东省写作学会会员,垂杨书画院特聘艺术家,山东省文史书画研究会研究员,中国老年书画研究会会员,中国知青书画院会员,中国书画家协会会员。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

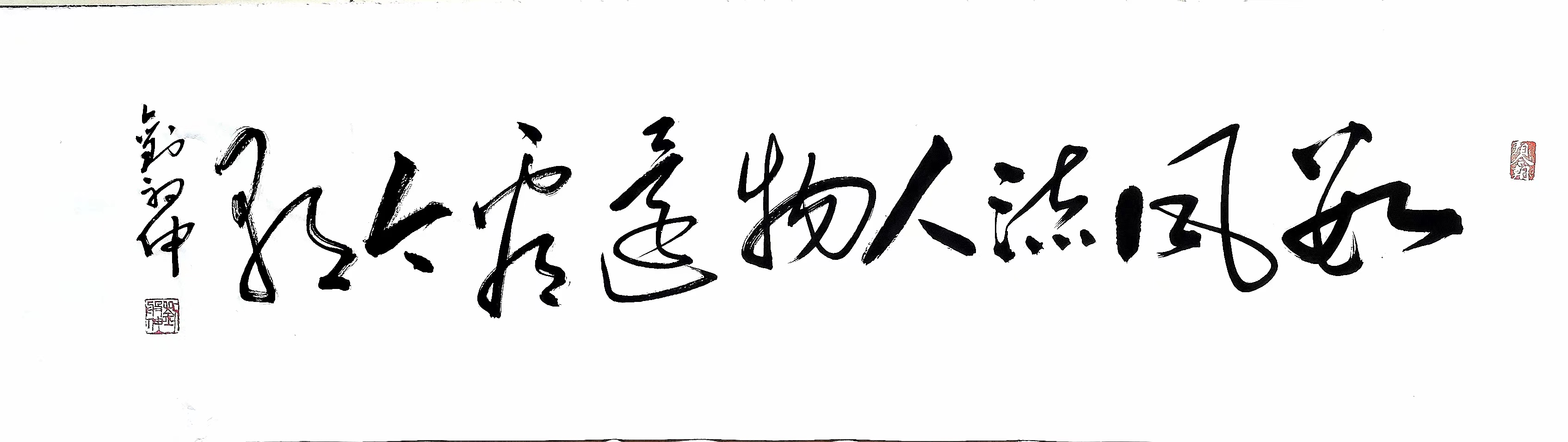

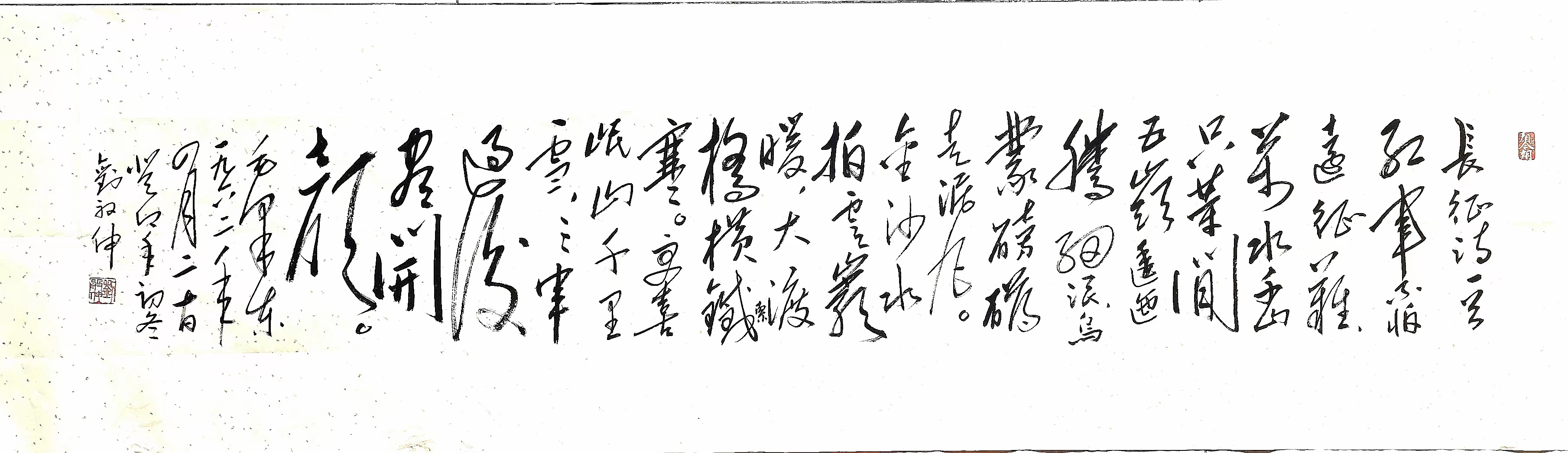

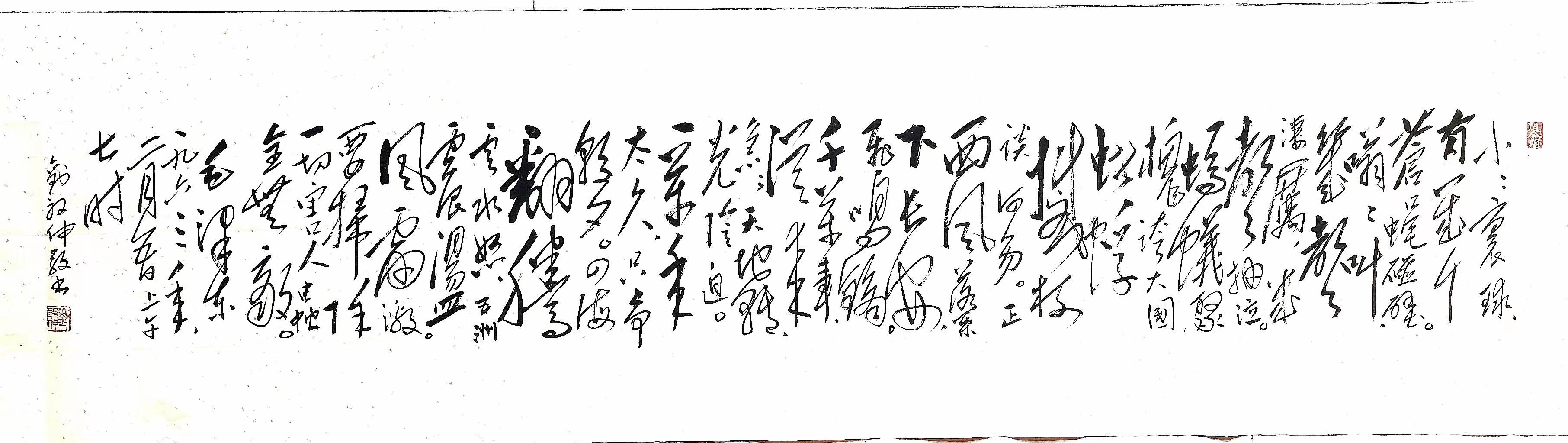

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版