年俗“熏瘟烟”

宋振学

在岁月的长河中,各地都有其独特的民俗风情。山东沂南县苗家曲一带方圆几十里,有一种特别的年俗,除夕日(当地语年除日)早晨在自家院子里和大门口“熏瘟烟”,也叫作“熏瘟雁”、“熏文烟”等,当地土语说“熏瘟烟”为“昂(ang)瘟烟”(字典里未查到含义准确的ang字,普通话念三声,用火烧之意)。这项古老的仪式,不仅是当地百姓们对美好生活的期望,也是链接过去与未来的一条纽带。

除夕日这一天是旧岁的结束,新的一年就要来到了。当黎明的第一缕阳光尚未穿透夜幕,苗家曲一带的百姓们便早已起身,在清晨的寒冷中开始“熏瘟烟”了。家里长辈带着大一点的孩子,手里拿来豆秸、芝麻秸、干草或是棉花柴、麦穰、黄表纸、草纸等,加之扫地的树叶、碎屑,掺放在一起,于自家院子里和大门口,分别点燃一堆烟火,火苗不大慢慢地着,让浓烟升起,弥漫开来。这不仅是简单的燃烧,而是有讲究的小火慢烧、慢熏,也被称为“熏文烟”,一般持续一刻钟至半小时。同时再点上一挂或是几个鞭炮,“啪啪啪”地放上一阵子。蹲在冒烟的火堆旁,有的长辈便向孩子讲些关于“熏瘟烟”的说法和讲究。

传说年除日这天的早晨,天刚亮的时候,瘟神、病魔等到处游荡,有的于空中飞来飞去,在谁的家里停下来谁家就要遭殃倒霉。但是它们害怕烟火和鞭炮,必须点火冒烟、放鞭炮把它们熏走吓跑,家里人才能够得以健康安宁。还有一种说法,年除日天刚亮的时候,空中有一些身上带有瘟病疫毒的大雁慢慢飞过,它的嘴里、眼里、鼻孔里、屁股里时而流出粘液滴下,滴到谁的家里,谁家就要遭殃,就会感染瘟疫病灾,还会传染别的人家,故称这种大雁为“瘟雁”。这瘟雁害怕烟火和鞭炮,看见烟火听到鞭炮声就躲避绕行了。所以各家都重视“熏瘟雁”,点上火堆冒出浓烟,加之放鞭炮,不让“瘟雁”靠近自家。待火堆全部熄灭后,家人们还要拿来铁锨、铲子等,将草灰撒到猪圈、羊圈、牛栏、鸡窝等周围一些,用烟呛味道驱赶瘟神病魔,消除病毒病菌。

当地百姓们重视“熏瘟烟”这项仪式,做得认真、仔细,就是要把瘟神、病魔统统熏走吓跑,随着旧的一年过去,让病灾霉运全都散去。期望新的一年里家人们无病无灾,幸福安康。期望六畜兴旺,五谷丰登,吉祥如意。

俗话说,十里不同风,百里不同俗。苗家曲村是古代青州至沂州的重要节点,这里曾是交通要道,“青沂古道”石牌坊矗立在街头,见证了无数人的足迹和历史的变迁。村里潮沟河上的十一孔千年古石桥——信量桥,曾是青沂古道的重要津梁,现风骨依旧,承载着岁月的记忆,它是时间的见证者,见证了这片土地上的繁荣与沧桑,也见证了苗家曲一带方圆几十里“熏瘟烟”这一传统年俗的延续与发展。

除夕日“熏瘟烟”的习俗,不仅是苗家曲一带老百姓对健康平安的期望,更是一种文化的传承。随着时间的变迁,许多传统习俗逐渐被遗忘或简化,但苗家曲一带的人们依然坚守着这项古老的传统。每年的年除日早晨,当曾经熟悉的烟雾再次升起时,它所带来的不仅是身体上的安然舒适,更重要的是心灵深处那份难以言喻的归属感和认同感。对于苗家曲一带的百姓们来说,“熏瘟烟”不仅是为了驱病避灾,更是维系家族感情、传承民族文化的重要方式。

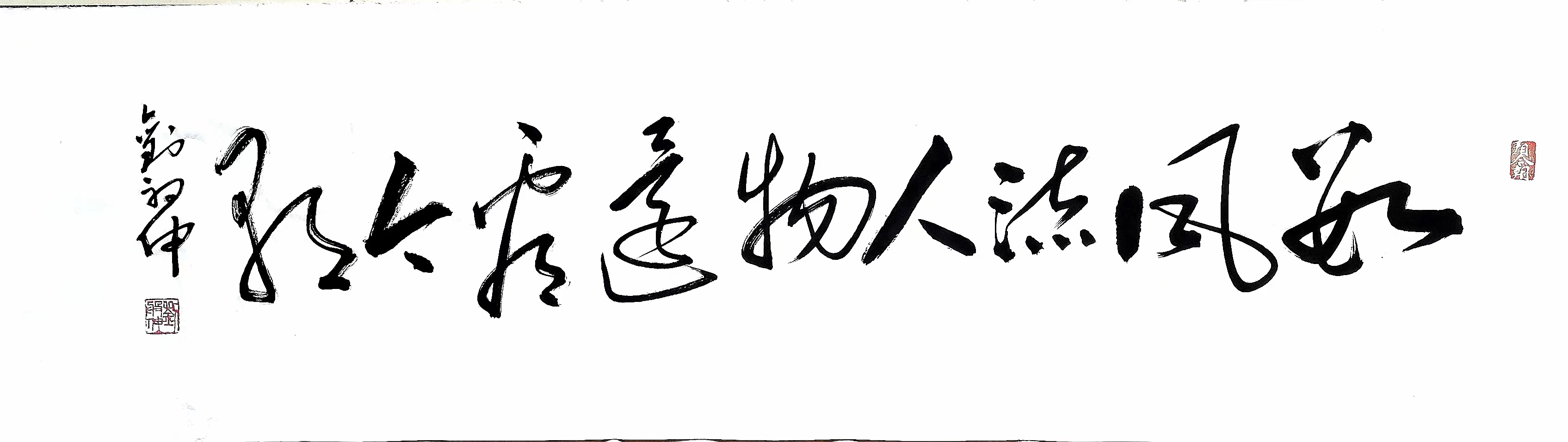

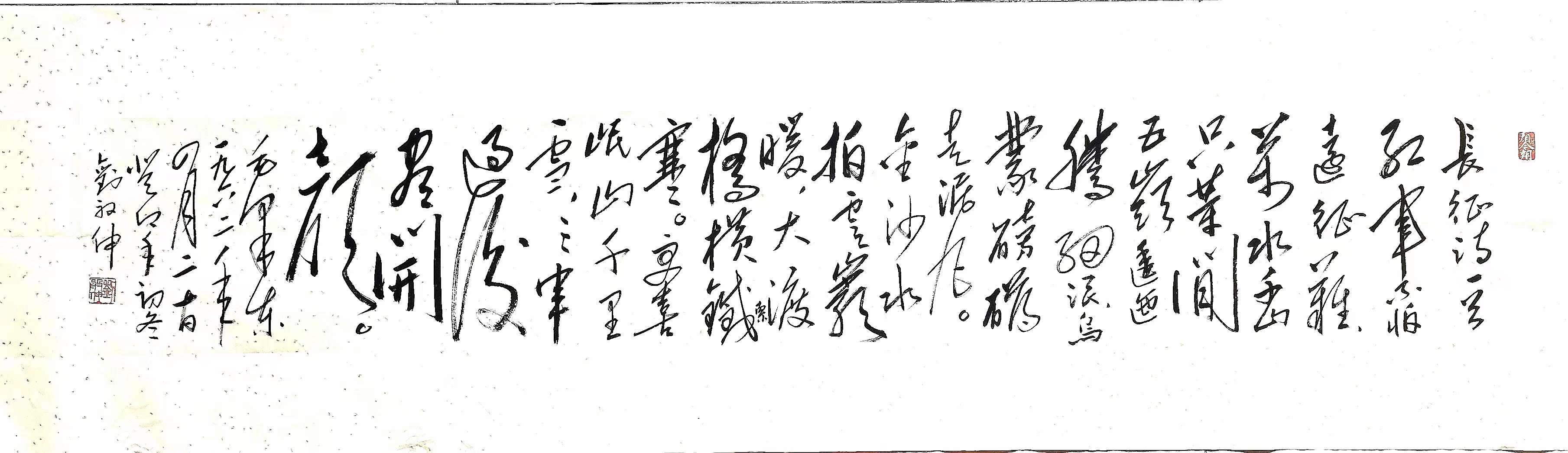

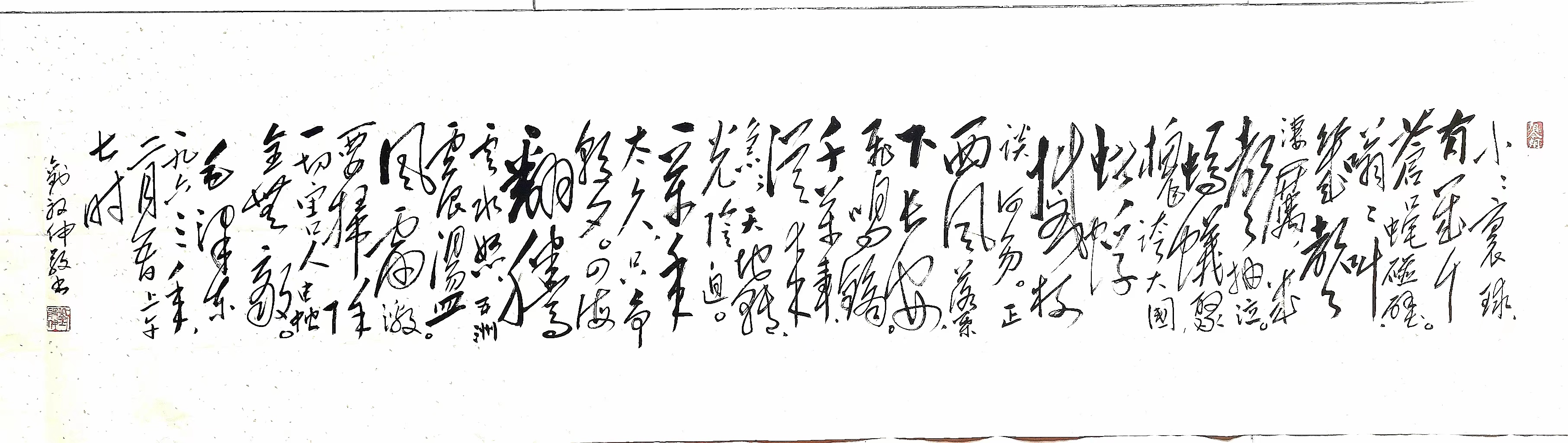

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版