读《赤壁赋》:于天地间寻心灵归处

天 琮

初读《赤壁赋》,我是从临摹赵孟頫的书法开始的。在一笔一划的书写中,我逐渐走进这篇千古名作。赵孟頫的书法笔意婉转流畅,骨力秀劲,与《赤壁赋》的文字相得益彰,让我不仅领略到书法之美,更被文章中精美的文字深深吸引。那些灵动的字符仿佛有了生命,牵引着我去探寻文字背后的世界。

《赤壁赋》创作于宋神宗元丰五年(1082 年),彼时苏轼因“乌台诗案”被贬谪至黄州任团练副使。这一人生重创使苏轼陷入政治困境与精神苦闷之中,但黄州的山水却成为他心灵的慰藉,促使他在游览赤壁时写下这篇千古名作。

再读《赤壁赋》,仿若置身于那个明月夜,与苏轼一同泛舟于赤壁之下。“清风徐来,水波不兴”“月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天”,简单几笔勾勒出一幅清幽静谧、如梦似幻的江上夜景图。在这浩瀚天地间,苏轼与友人“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”,尽情享受着大自然的恩赐,悠然自得之情溢于言表。这让我领悟到,即便身处逆境,我们也能从自然中寻得片刻宁静与愉悦,自然有着治愈心灵创伤的神奇力量。

然而,乐景未能掩盖苏轼内心深处的忧愁。江上的箫声如泣如诉,引发了他对人生的深沉思考。客人感慨曹操“舳舻(zhu lu)千里,旌旗蔽空,酾(shi)酒临江,横槊(shuo)赋诗”的英雄气概,却叹其如今已消失不见,“固一世之雄也,而今安在哉”,进而联想到自身的渺小与短暂,“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷”。这种对人生短暂与宇宙无穷的感慨,何尝不是我们在某些时刻共有的心境?面对浩瀚宇宙,我们常常会感到自己的微不足道,对生命的有限性充满无奈与悲哀。

但苏轼并未沉溺于这种消极情绪中。他以江水和明月为喻,提出“逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也”的观点,认为事物看似不断变化,实则永恒存在。人虽渺小短暂,但也是自然的一部分,不应过度哀伤。“盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”,这种豁达超脱的人生观令人震撼。它启示我们,换个角度看问题,便能从困境中解脱出来,以更积极乐观的态度面对人生起伏。

换个角度看问题,不禁让我联想到苏轼在庐山写下的那首《题西林壁》:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”这首诗看似在描写庐山景色,实则蕴含着深刻的哲理。庐山之所以在人们眼中呈现出千姿百态的面貌,正是因为观察角度的不同。当我们身处庐山之中时,反而难以看清它的全貌。人生亦是如此,我们常常会陷入自己所处的情境中,被眼前的困难和挫折蒙蔽双眼,无法找到解决问题的出路。

然而,若我们能像苏轼一样,尝试转换视角,站在更高更远的地方审视问题,或许就能发现,那些曾经看似无法逾越的障碍,其实并非不可战胜。就如同在黑暗中,我们只看到眼前的一片漆黑,但若转过身,也许就能发现不远处那一丝黎明的曙光。苏轼的经历便是最好的例证,仕途的坎坷、人生的磨难并没有将他击垮,反而促使他以别样的眼光看待世界,在文学、艺术等领域绽放出璀璨光芒。这种思维方式提醒着我们,无论遭遇何种艰难险阻,都不要局限于当下的视角,不妨试着换个角度,说不定就能迎来“柳暗花明又一村”的转机 。

苏轼在困境中能实现自我救赎与超越,源于他对自然的深刻体悟和对内心的坚守。他放下了对功名利禄的执着追求,回归到生命的本真状态,与自然融为一体。“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适”,大自然无私地给予我们无尽的美好,我们应学会珍惜这份馈赠,从中汲取力量。

读完《赤壁赋》,我深感苏轼的伟大。他在人生低谷时,没有被挫折打倒,反而以文字为舟,以思想为桨,在困境中寻得心灵的归处。这篇赋不仅是文学艺术的杰作,更是一盏指引人生方向的明灯。它教会人们在面对生活的重重困难时,要学会从自然中获取力量,以豁达的心态看待得失,在有限的生命里追求无限的精神自由。

写于2025年1月21日/甲辰腊月廿二

作者简介:天琮,本名巩天宗,山东省商业厅退休处长,山东东夷文化与骨刻文字研究中心副主任,山东省写作学会会员,垂杨书画院特聘艺术家,山东省文史书画研究会研究员,中国老年书画研究会会员,中国知青书画院会员,中国书画家协会会员。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

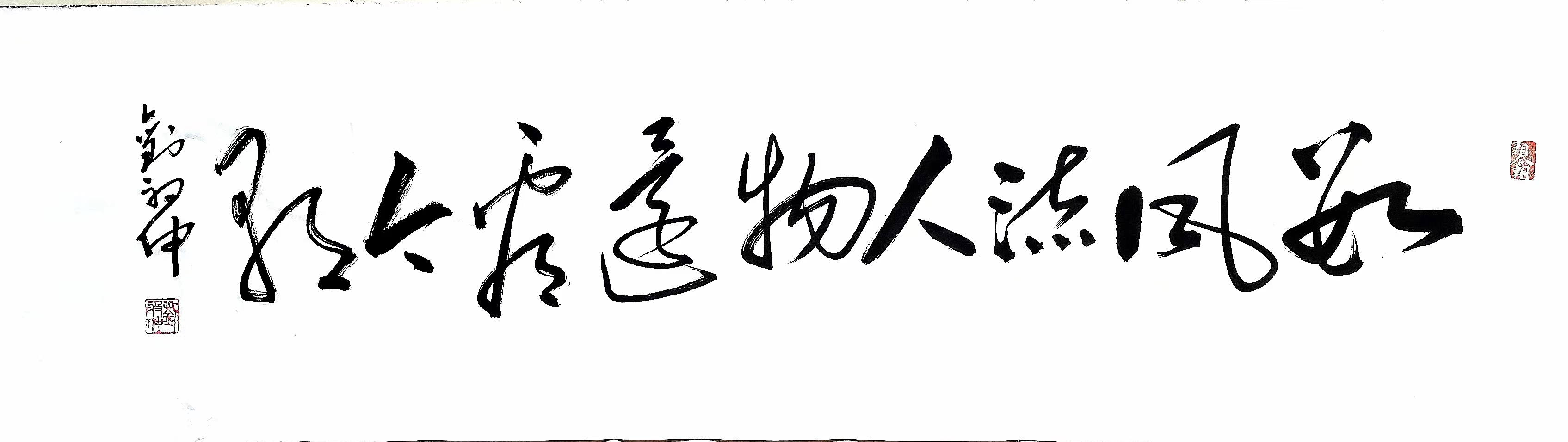

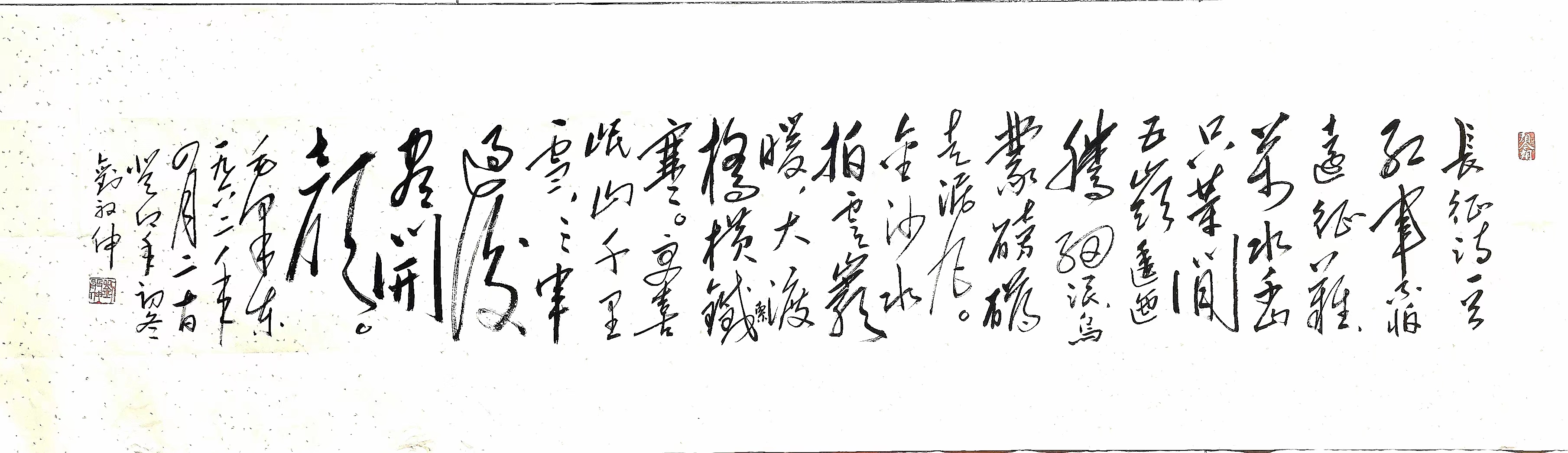

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版