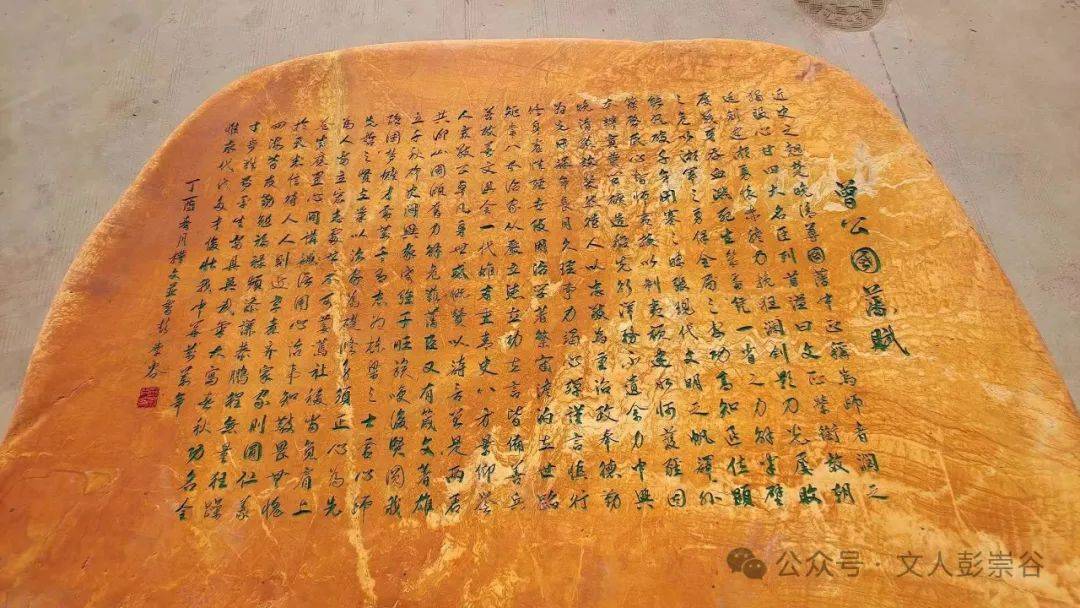

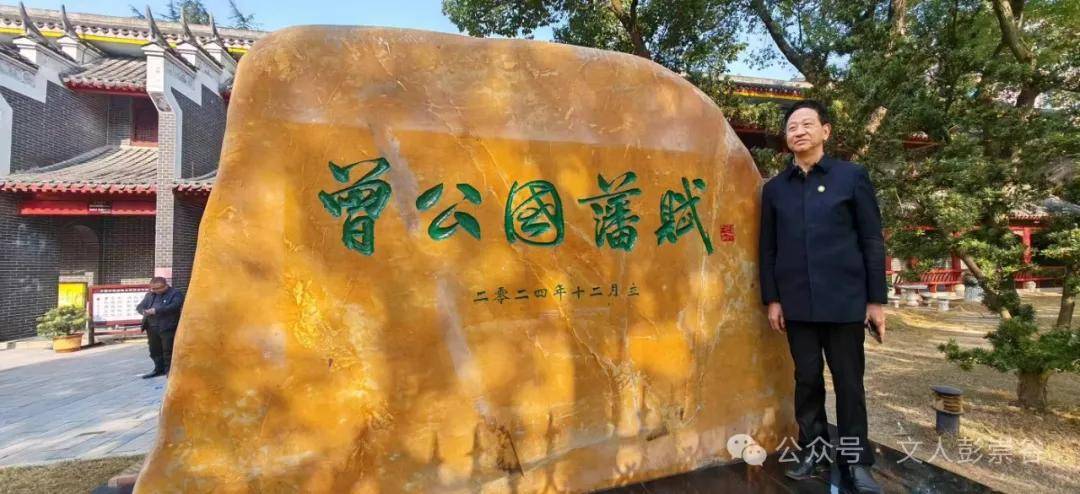

2025年元旦当天,我于几年前撰写的《曾公国藩赋》被刻石立碑于湘乡市第一中学南校区涟滨书院曾国藩生平研究馆。是日,研究馆举行了隆重的石碑落成揭幕仪式。湘乡市委政府政协领导出席揭幕仪式发表重要讲话。市教育局、市文化旅游局及湘乡市第一中学的领导参加了揭幕仪式。

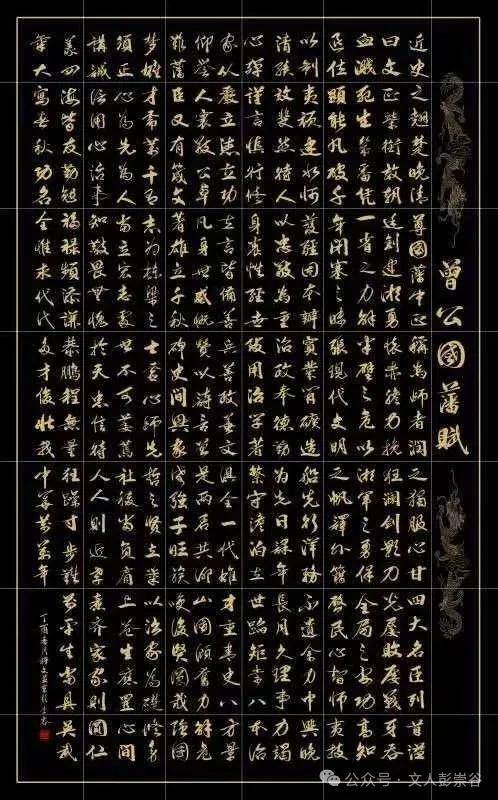

《曾公国藩赋》是记叙晚清时期湖湘著名先贤曾国藩的一篇文赋,原文 如下:

近史之翘楚,晚清尊国藩。中正称为师者,润芝独服心甘。四大名臣列首,谥曰文正荣衔。效朝廷创建湘勇,怀赤胆力挽狂澜。剑影刀光屡败屡战,牙吞血溅死生几番。凭一省之力解半壁之危,以湘军之勇保全局之安。功高知退,位显能凡。破千年闭塞之昧,张现代文明之帆。译外籍启民心智,师夷技以制夷顽。建水师护疆固本,办实业开矿造船。先行洋务不遗余力,中兴晚清绩效斐然。待人以忠实为重,治政奉德勤为先。日课年长月久,理事力竭心殚。谨言慎行修身养性,经世致用治学著繁。守淡泊立世蹈矩,崇八本治家从严。立德、立功、立言皆备,善兵、善政、善文俱全。一代雄才垂青史,万夫景仰誉人寰。敬公卓凡身世,感慨赞以诗言:

曾受两君共仰山,

国倾奋力解危难。

藩臣又有箴文著,

雄立青山碑史间。

兴家倚強子,旺族唤俊贤; 圆我强国梦,雄才需万千。有志为栋梁之士,虚心师先哲之贤。立业以治家为础,修身须正心为先。为人当立宏志,处世不可萎蔫。社稷当负肩上,苍生应置心间。讲诚信用心治事,知敬畏无愧于天。以忠待国人则敬,行孝齐家家必圆。仁义四海皆友,勤勉福禄频添。谦恭鹏程无量,狂躁寸步难前。人生当慕先贤志,大写春秋功名全。惟求代代多才俊,壮我中华万万年。

《曾公国藩赋》记载的曾国藩,(1811年11月26日~1872年3月12日),字伯涵,号涤生。别名曾子城、曾文正。湖南湘乡(今属双峰县)荷叶塘人。为“晚清第一名臣”。1838年中进士,入翰林院;后升迁内阁学士,兵部侍郎和礼部侍郎。1867年官拜大学士。次年出任直隶总督。1866年被清廷赐予一等“毅勇”侯封号,是文官中获此封爵的第一人。他与胡林翼并称“曾胡”;与李鸿章、左宗棠、彭玉麟并称“晚清中兴四大名臣”。史书称他为战略家、理学家、文学家。

曾国藩对近代中国的文明发展进程产生了深远影响,在政治、思想、军事、文化和教育等方面为中国近代社会的发展做出了卓越的贡献。具有很高的历史地位。故正如赋中所记载的:蒋介石对他“称为师者”,毛泽东对他“独服心甘”。

在政治上,曾国藩 具有强烈的家国情怀,对晚清朝廷忠心耿耿。在中国历史上,忠君与爱国是统一的,国君是国家的代表和象征,忠于朝廷就是忠于国家,反之亦然。曾国藩对国家、对清廷忠心耿耿。1840年英国对中国发起第一次鸦片战争 ,用武力敲开了中国的大门之后,英国逼迫中国赔偿英方白银2100万两,割让香港,开放广州,厦门,福州,宁波,上海五处为通商口岸。此后中美签订《望厦条约》,中法签订《黄埔条约》使美国、法国在中国夺得了经济政治特权。此时,德国、日本、沙俄等列强国家对中国也虎视眈眈,时时企图从中夺利。1856年至1860年,英国和法国在美国和俄国的支持下联合对中国发起了第2次鸦片战争。1860年英国联军攻入北京火烧圆明园并夺尽其珠宝。清朝皇帝被迫逃往承德。战争中沙俄出兵以“调停有功”逼迫清政府割让西北及东北150多万平方公里的领土为。逼迫中国赔偿西方白银1600万两,西方势力从东南沿海深入到长江中下游地区。战后西方工商资本的进入严重摧残了中国新的生产力民族工商业的发展,中国日益陷入民族危亡之中。所以,在当时,西方列强的侵略掠夺与中国人民反侵略掠夺的矛盾巳经成为中国人民面临的最主要的矛盾。而在此期间,1851年至1864年太平天国运动爆发。用历史的、辩证的眼光看太平天国运动,太平天国作为农民起义对70多年之后中国共产党领导工农大众为推翻三座大山开展土地革命具有积极的精神激励作用,这一点是可以肯定的。但是,从总体来看太平天国的行为又是陈腐落后的。如它深受西方基督教的影响组织“拜上教教”,以宗教团体形式组织农民军:天国的政治纲领虽然提出了一些社会改革措施,但由于阶级局限性并没有得到实施,仅是一纸空文;军事上实行流寇主义;思想文化上.否定中国五千年的传统文化;天国内部严重分裂互相残杀;领导集团严重腐化堕落,如天王洪秀全进入南京之后,贪图安逸享乐11年没有出天王府。洪秀全明确规定 太平天国内部禁止包括夫妻在内的男女同宿,而自己拥有的嫔妃有2300多个,其中常见的有88个。东王杨秀清有老婆56个,连女状元傅善祥也被他霸占。杨秀清出门座着50多人的轿子,不仅要敲锣打鼓,还要带上1000人的随从。面对西方列强的侵略掠夺,太平天国却主张与其建立友好关系。显然从太平天国的政治纲领、指导思想、组织方式、行动策略等诸方面来看都难以使当下的晚清中国走出外忧内患的困境。根据马克思主义关于生产力决定生产关系的理论,十九世纪中期晚清社会新的生产力即工商业的发展也还没有达到须彻底打碎当时旧的生产关系的程度。尤其是在抵抗西方列强的侵略掠夺已经成为当时中华民族面临的主要矛盾的情况下,晚清政府仍是当时抵抗西方列强入侵的主要力量。所以在这种历史背景下的太平天国运动,不论其主观愿望如何,客观上都是有利于西方列强对中国的侵略掠夺,削弱了中国抵抗西方侵略的力量,延缓中国走向近代社会的进程。正是在这种民族矛盾上升为国内主要矛盾的复杂时刻。曾国藩1853年奉谕自筹军费组建“湘军”与太平军交战,1864年攻陷太平天国首都天京。从而为平定太平天国发挥了决定性作用。太平天国平定以后,曾国藩解散湘军,有效地避免了国内再次爆发内战的可能性,维护了清朝晚期一段时期的稳定。这些充分体现出曾国藩以国事为重,敢于担当的情怀。

在军事上,他改革了清朝八旗军子弟世袭制度,实行从纯粹的乡下农民中实行募兵制组建湘军,增强了军队的凝聚力和战斗力,使之成为平定太平天国运动的主要力量。

推动洋务运动:曾国藩是晩清时期洋务运动的重要推动者之一,主张学习西方的先进技术和制度,师夷长技以制夷。他创办了中国第一个机器制造厂安庆内军械所,建造了中国第一艘轮船,建立了第一所兵工学堂湖北兵工学堂,这是中国近代高等教育的开始。在安庆建立起官办学局,印刷翻译第一批西方书籍,并安排了第一批赴美赴欧留学生。

在思想和治学上,提倡经世致用,注重务实精神。主张做学问要有利于治国治事,反对祟尚空淡。一生推崇讲“道德”“仁义”,对程朱理学推崇备至。提倡凡事要勤俭廉劳,不可为官自傲。

在意志上,曾国藩有着刚毅顽强的奋斗精神,他屡罢屡战,“打掉牙齿和血吞”。治事读书,养性修身,不达目的誓不罢休。

在文化教育方面,重视教书育人,他的家训影响了中国家庭教育的传统和价值观。他重印经史典籍。工诗与古文,创立晚清古文“湘乡派”。

曾国藩的一生,正如赋中所概括的,是“立德、立功、立言皆备,善兵、善政、善文俱全”。众所周知,近代广为流传的湖相文化,湖湘精神,以其深遂的内容深刻影响了中国近代社会的进程。湖湘文化的精神内核是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的家国情怀:学以致用的治学经世风尚:“敢为天下先”的创新眼光:“以天下为己任”的责任担当:“扎硬寨”“打死战”的奋斗精神:包容开放的广博胸襟。曾国藩的一生无不闪耀着这种湖湘精神的光芒!曾国藩就是一位典型的湖湘精神的代表。所以《曾公国藩赋》不仅仅是写曾国藩,同时是在颂扬湖湘文化和湖湘精神。

不仅如此,《曾公国藩赋》还从曾国藩的修身、齐家、治国的非凡成就中感悟到了“ 兴家倚強子,旺族唤俊贤; 圆我强国梦,雄才需万千〞,即人才对兴家强国的重要性。意在唤起政府、社会重视培养人才,爱惜人才。文章还从曾国藩的人生经历中总结出人才成长的一般规律。这对于激励千千万万的有志青年积极进取使自己成为国家的栋梁之才具有重大的启迪作用,《曾公国藩赋》也因此而具有更大的社会教意义。

《曾公国藩赋》石碑矗立在湘乡市第一中学南校区涟滨学院曾国藩生平研究馆内。涟滨书院始建于北宋大中祥符二年(1009年),原名“湘乡学宫”。是由北宋朝廷批准由湘乡地方官办的学校。南宋时期迁建至涟水之滨。书院自设立以来,吸引了众多大儒如朱熹、张栻、胡安国、胡宏等前来传授理学精髓。清乾隆四年(1739年),学宫更名为涟滨书院。书院院址位于今湘乡市第一中学南校区内。

湘乡历史上因涟滨书院的影响而人才辈出。南宋孝兴年间湘乡首个状元王容(1163年)在此成就盛名,王容后来出帅静江,官至礼部侍郎而逝 。宋孝宗诏赠银青光禄大夫。1831年3月,出身于湘中普通耕读之家,年已20岁的曾国藩从老家高嵋山下跋山涉水百余里,来到涟滨书院求学。曾国藩整个家族往上溯24代,700多年间从来没有出过一个政府官员。曾国藩之前已4次院试不中。他进入涟滨书院后,书院名师的指点让他茅塞顿开,尊经阁里13000多卷珍贵的藏书让他大开眼界。1833年,曾国藩即考取秀才,1834年参加湖南乡试,中试第三十六名举人。此后曾国藩中进士并日益进步,官至直隶总督,以至成为晚清中兴名臣之首。除曾国藩之外,涟滨书院还培育了一大批湘军名将。如罗泽南,他秉承湖湘哲学传统、率湘军转战江南数省,历任知县、同知,道员(加按察使衔)。李续宾,曾率军攻陷武昌,历任知州、知府、浙江布政使、巡抚。王錱、授按察使衔,在军中去世,朝廷追赠布政使衔,骑都尉实职。刘蓉,官至陕西巡抚,并生擒太平军燕王石达开。故涟滨书院被称为“湘军摇篮”。湘军在平定太平天国,推动晚清中兴的过程中发挥的决定性作用获得了时人“无湘不成军”,“中兴将相,十九湖湘〞,“天下不可一日无湖南〞,湘军“以一军之力,解全局之危”,的盛誉。可见涟滨书院在 19世纪中晚期对中国社会发展进程的影响之大。在曾国藩逝世38年后的1910年,毛泽东首次走出韶山进入东山高等小学堂求学。1911年春又进入设在长沙的湘乡驻省中学读书。毛泽东在这里受到了曾国藩提倡的经世致用思想和实事求是学风的全新教育,后来他在领导中国革命的实践中坚持理论联系实际的学风和实事求是的思想路线,在第一次国共合作失败后提出以农村包围城市,武装夺取政权的正确主张,这与他青年时代受曾国藩经世致用思想的影响是分不开的。这也是青年毛泽东“独服”曾国藩的主要原因。由此也可以看出东山书院的办学理念在一定程度上是涟滨书院的办学思想及学风的继承和发展。

鉴于涟滨书院在历史上的重大影响。2010年9月,湘乡市政府重修涟滨书院,并将其命名为曾国藩生平研究馆。馆内设有多个展厅,展示了曾国藩的一生及其对湘军和湖湘文化的影响。涟滨书院不仅仅是一个教育机构遗址,它与后来的东山书院先后因成为了曾国藩、毛泽东这两位改变中国近代历史进程伟大人物的摇篮而载入史册,并将在湖湘文化的发展史上熠熠生辉。因此,《曾公国藩赋》立碑于涟滨书院曾国藩生平研究馆,这是对优秀传统文化的一种颂扬,是传承湖湘文化的一大创举。它对于在湘中这片古老土地上以文育人,以文兴乡更具有不可低估的意义。

,

《曾公国藩赋》立碑湘乡与湖湘文化

文人彭崇谷已关注

彭崇谷,1954年生,诗人、赋作家、书法家、画家。中华诗词学会第三届、第四届副会长,现为中华诗词学会顾问兼当代诗词曲赋联精品研究委员会主任。中国书法家协会会员,中国楹联学会顾问,湖南省诗词协会原会长。先后聘为中南大学、中共湖南省委党校、湖南大学、湖南师范大学、湖南农业大学、长沙理工大学客座教授,湖南教育科学研究院博士后导师。广州国际艺术博览会特聘顾问,广州艺博会书画院名誉院长。所著86万字理论著作《捍卫尊严一中国传统文化陷阱论批判》 列为湖南省社会科学普及读物资助项目出版。已出版多部诗词、书法专著。所著《三江源赋》被高等教育出版社编入教育部第12五、13五、14五教材规划《大学语文》教科书。《湘江赋》被编入《中华文化基础教材》。诗词联赋书法作品多次获奖,先后被国内外40余种报刊刊登,40余处名胜古迹刻石立碑。文化部为其出版《走近大家》书法个人专辑,并聘其为特邀艺术家。