栖云丘壑间 生平结善缘

——写在《高珩集》整理出版始末

《高珩集》是由原来的《栖云阁文集》《栖云阁诗》《栖云阁诗拾遗》《载酒堂诗钞》《般水高念东先生载酒堂稿》《栖云阁诗余》《栖云阁集抄本》《留耕堂遗诗》以及友人诗文集、谱牒、有关县志、石刻中遗失诗文组成,有刑部侍郎前吏部左侍郎淄川高珩字葱佩著,由山东大学出版社出版。

高珩(1612--1697),字葱佩,号念东,别号紫霞道人、净念居士,山东淄川月庄人。崇祯十二年,与其兄高玮同榜中举,崇祯十六年进士。一生为官40多年,曾任翰林院庶吉士、国子监祭酒、国史院学士、篡修实录副总裁、秘书院讲学士、秘书院检讨、钦命致祭神农帝舜二陵、江南正主考、礼部右侍郎、吏部左右侍郎、太常寺少卿、宗人府府丞、都察院左副都御使、刑部左右侍郎等职。

高珩为官清廉,清白自守,上疏多为关系到国计民生议、论、说之类。如《杜奢疏》、《察贪疏》《革刁风解》《丧棚迂解》等。著有《救荒略》《仕鉴》《劝孝汇编》《窒欲编》《畏天等歌》《存心二十三则》《劝善等说》《迂儒话》《戒杀广义》《放生汇编》《醒梦戏曲》《四勉堂说略》《栖云阁诗文集》等。《四库全书总目》称:“其诗多率意而成,故往往近元白长庆体。”《连坡诗话》评:“出入中外三十余年,不以富贵贪贱动其心,士大夫高之。”邓之诚评,“诗笔超拔,出手即成。平生诗不下万首,不甚爱惜,随手弃置。或劝以刻集,辄笑谢之。文有典则,其关于国计民生者,往往足资参考。诗文皆似白居易。为人坦率,自适其适,而悲闵为怀,亦于居易为近。”渔洋先生评:“谓公为慧业文人,而遗其糟粕;谓公为经济名臣,而志存丘壑;谓公为道学真儒,而不明濂洛;谓公为人天导师,而已解禅缚。”这就是当时友人对高珩的评价。

高珩为官为人做事。高珩为官清廉自守,为官行官事,尽职尽责,秉公执法。在国子监位上,不避艰难,不求调迁,安心在职三年久。典试江南正主考。向大臣扬言:南方秋闱,多有作弊传闻,今科如若风闻有不法行为,一定严查严惩,我这次一定不能辜负朝廷。因此那些想有所托付的,也不敢到他寓所去。但等他打点好行装上路,却有多人送通鉴、古文等书书籍,途中打开,里面有请托书信,不下数万金,高珩全部一火焚之。不受请托,但也终身不说其姓名。试毕发榜,考中的全是海内知名之士。任大理寺少卿期间。正遇一位官臣被免官,应发三法司受杖刑,有落井下石之人想趁机要他的命。高珩呵斥行刑者:“打板子的地方不是执行死刑的地方,不能往死里打。”并向同坐诸公力争说:“罪人只应该受杖刑,不能处死,这是很明确的。如果把他打死,这不是执法违法吗?”这个人因高珩据理力争、依法办案,才保住了性命。奉命祭奠神农、虞舜二陵。高珩轻车简从,不打扰地方,供应旧例全部坚决拒绝,禁止陋俗,捐俸禄建“育溺婴堂”,救女婴活命。遇淮安闹饥荒,籴米好几百石赈灾地方,父老感恩敬佩,立《载德碑》颂扬。任刑部左侍郎期间,有官员欠着官银无法偿还,按定例,家产全没收,家口全为官奴。高珩察知有胥吏欠官钱而家产尽绝,有补上钱就豁免的先例,就想以此作为例子来判此案。同僚们反对,高珩力争说:“胥吏犯了错误都能从轻处理,何况是官员?这一定是制定刑法时有疏漏。不一样处理,等于法律就不平等了。”他冒着风险上疏皇帝,得到朝廷的谕旨肯定,从此,这种规定就成为制度。高珩常与当权的同僚们探讨怎么样才能对百姓和社会多带来好处,他说:“具体做事上救人有限,制定公平合理的法律救人无穷。可以以此类推。”高珩做事敢作敢当,部下不慎定案有错,应当罢官,高珩可怜他上有老母,丢了职务没法养家,把错揽在自己身上,使自己官降一级。平反盐贩子的冤案,使好几人免于被杀。为一个老孀妇审理了被豪强霸占财产霸占女儿的冤情。可见执法严明,不徇势力。高珩待人平等,平易近人。关注人生关注修养问题,传承畏天家学、爱人之学,移风易俗,振兴教育,引导人们行善积德。修家谱,定家训,他急人危难,乐于助人,不愧不怍,光明磊落。

高珩一生才如大海,山东文章宗伯,名噪海外。为官不贪名利,尽职为民。“忧国忧民,素心忠朴,虽未肯一出而慰苍生,当有真学问中之真经济”。“以一‘真’字为生平,故待人真切,而论事真实,比海内士大夫所共信者。”魏象枢言。素有清介之名,其生平如此。

从《高氏家模·司寇公行实略》可知,公“诗文等集,厚盈一二尺馀,秘之不以问世。向年,辛卯门人吴伍崖先生视中州学政时,屡以尺牍请府君集付梓,终不与。不孝亦为之请,乃笑谕之曰:此何益于世,而为之灾木耶?有如此资,宁梓济世之书。其笺刻劝善等编如《迂儒话》《救荒略》《宦海慈航》《窒欲编》《孝顺父母讲》《存心二十三则》《为善最易说》《戒杀广义》《畏天》等歌,不下数十百种,皆捐薪水之资,不遗馀力,为之不倦。”渔洋先生言:“公为诗如麻姑掷米,粒粒皆成丹砂,然不自爱惜,缘手辄散去,结集之责,微大迦叶其孰任之。馀如《和寒山诗文稿》《迂儒话》《救荒略》等书,尚数十种藏于家。”唐梦赉言:“顾耽于吟咏,每意有所会,洋洒成数十首,不命题,亦不脱稿。间命小胥抄录,即错误亦不订正,曰千秋后亦未必有知其说者。时词伯司选事者来征诗,往往笑不应。然其所为理学训世之书,虽先正未之过也。”由此可见,高珩先生著述颇丰,在世之年不愿付梓,而济世、理学训世之书,则不遗余力,捐薪水付梓。可惜所著之书谢迁起义攻打淄川城时,毁于一旦。

九十年代末,在参加家族活动时,听族中长者介绍,家族中存有《陶世名言》《壎篪编》《西台疏草》《高氏家模》《栖云阁诗集》《南游诗草》《为善于家》等书目,如《壎篪编》,九十年代初在杨寨村族人家有收藏,但后来不知去向。在八次修谱中发现张店唐家庄名泰家藏有《高氏家模》,几经努力,有族人高凤滨诠释出版。《高氏家模》的再现,对研究挖掘高氏文化起到了推动作用,2008年在工作之余,从网上搜索,终于发现了《栖云阁诗文集》,为稳妥起见,又电话咨询,从古籍网上购得《栖云阁集》上下卷,《栖云阁诗》,《栖云阁诗拾遗》各卷,这个版本是上海师范大学图书馆藏清乾隆三年、四十四年刻合印本,同年7月份又购得《强恕堂诗集》二册,后又购得《栖云阁诗余》,求得的诗文集,真是爱不释手,反反复复阅读,根据诗词、文集中人物信息,利用网站搜索,查到了栖云阁诗文集未入的许多资料,十几年来一直没有放弃查询,年年都有意想不到的收获,如《冶源图》高珩题词,《滴翠园雅集图》高珩、高玶画像和高珩为之作的序。再加上网友帮助,信息的共享,不断充实完善栖云阁诗文集内容。

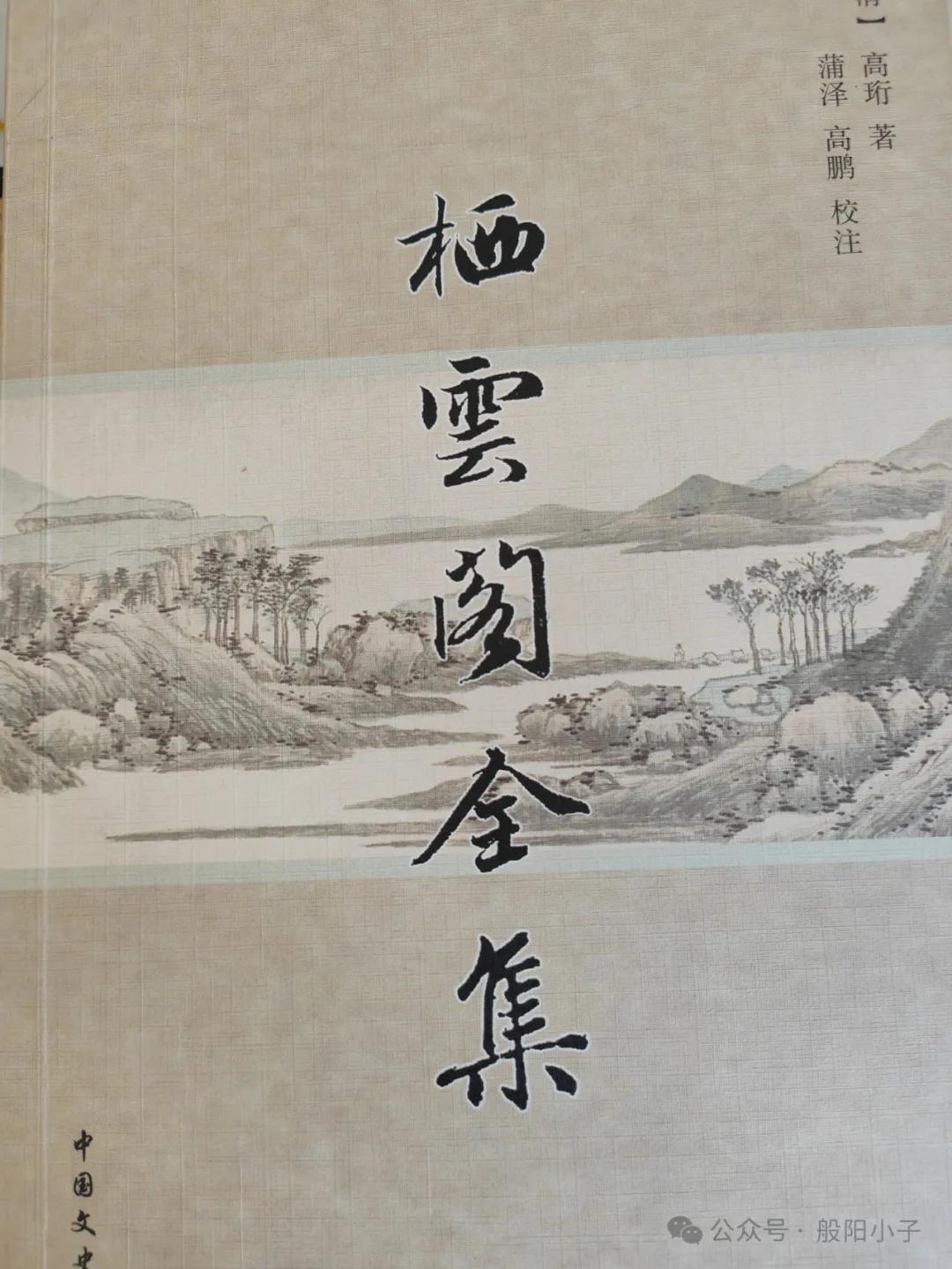

《栖云阁诗文集》购得后,族人风滨哥借去,利用两年多时间进行了繁简转化文本入录,初稿形成。喜逢2010年底高庆薇大姐、庆泉族长、名生书记发起,在月庄村召开《高珩全集》整理座谈会,经过一年的准备,2011年底又聘请了老友文化学者蒲松龄研究专家蒲泽先生,委托他负责整理注释,族人高鹏协助注释诗集部分,这标志着家族文献整理工作正式启动,经过四年多时间,一部巨著终于完成,在整理过程中,我把多年搜集整理的《吴越同遊日记》中关于高珩诗词、《醒梦戏曲》《栖云阁诗余》及其他佚矢文章和诗词提供给高鹏,由高鹏转发给蒲泽老师,后来我也直接转发给蒲泽老师,并加入微信好友,随时发现随时发送,在注释过程中互相交流,并及时提供诗词文章出处,特别是注释中相关人物、后期点校工作,蒲泽老师可以说是废寝忘食,彻夜不眠,有时早晨四五点就发短信互动,持续了大半年时间,可以说,这次栖云阁诗文集整理蒲泽、高鹏先生功不可灭,而我只是把十几年积累资料全部贡献出来,填补了缺失而已。《栖云阁全集》并于2017年正式出版版发行。

《栖云阁全集》发行后,针对相关人物注释中不详情况,结合与高珩交往人物和去过地方,通过县志、谱牒、诗文集个图书馆网站等渠道,查阅了大量文献资料,又发现了许多高珩诗文,并利用业余时间时间整理或原版图片,在般阳小子博客或QQ高家人中陆续发表,得到好友认可点赞和互动。

幸运知己,再版《高珩集》。2020年12月,在QQ看到了山东理工大学陈玉金老师的留言,他告诉我正在整理高珩《栖云阁诗文集》,感谢他对高氏文化的关注。虽未见面,交流知己,经过多次交流互动,感觉陈老师是个认真务实的人,随后我们又加入微信好友,随时发放资料交流,我把近十几年搜集资料全部发给他进行校对整理。为确保这次整理资料的完整,2021年暑假期间,陈老师专门去国家图书馆查阅资料,查到了最早的《栖云阁诗文》手抄本以及他人出版的高珩诗集,许多资料在《栖云阁诗文集》刻本中是没有入录的。看到陈老师发来的许多资料,更加增强了搜集高氏资料的信心,不留余地加大搜索力度,两年来,有辛苦也有收获。2022年正值在文昌湖值班期间,陈老师发来了《高珩集》整理稿本让我再核对以下,经过一周的时间进行了初步核对,提出自己建议,及时反馈给陈老师,等待付梓。

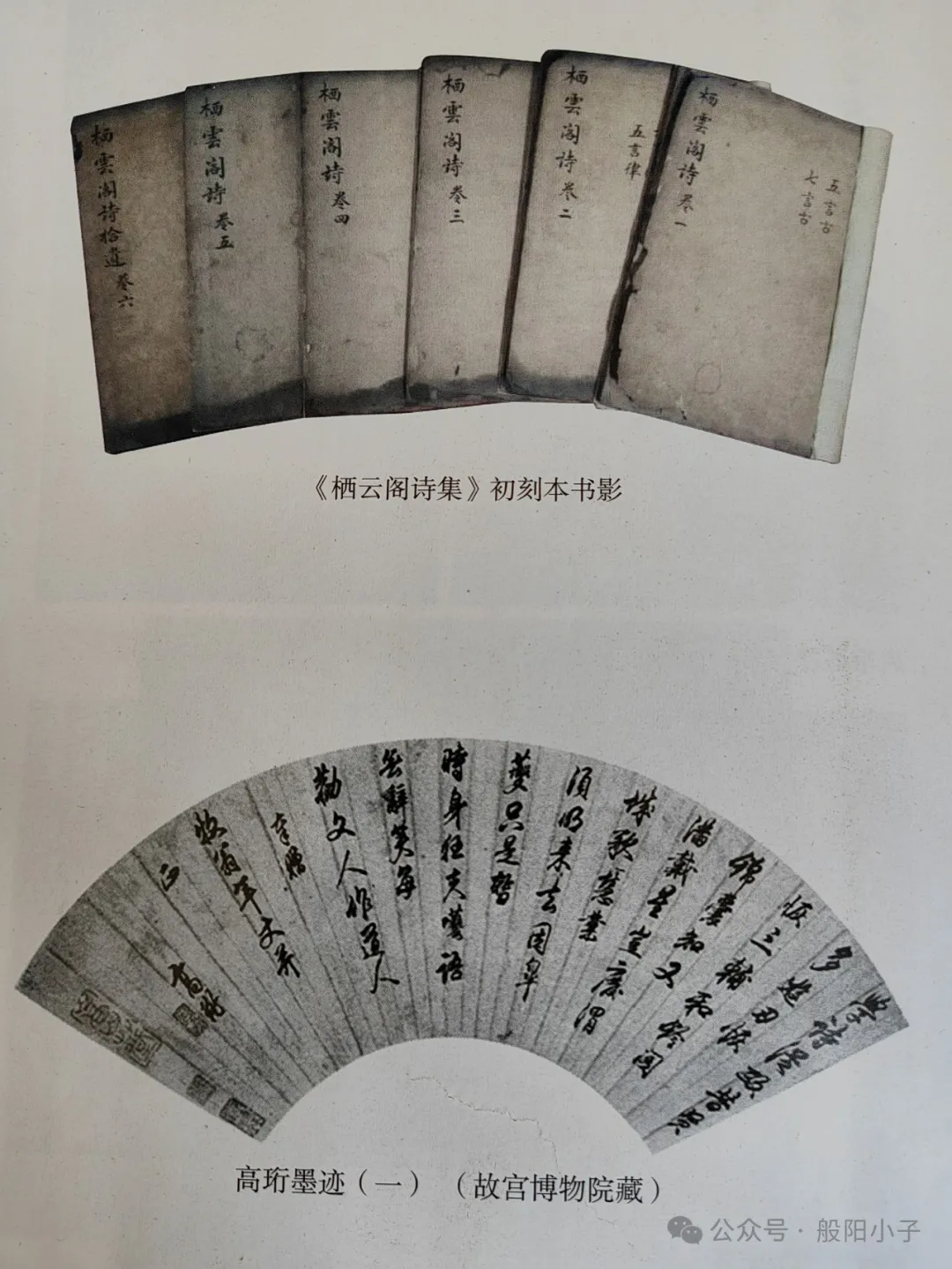

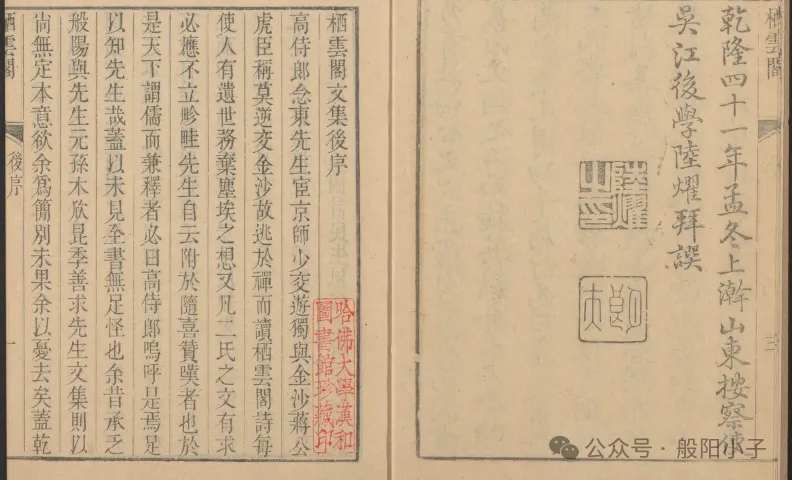

《高珩集》命名。高珩居住在城里东街,在他的第后建有小阁,公因“栖心净土,宗法武林莲池大士,寓意云栖,以此名阁”。有云间探花沈荃题阁名。由家好友赵秋谷于雍正戊申年(雍正六年,即1728年)开始整理选定,历经三年乃竣(赵执信序言落款时间应为辛亥年夏六月,应为雍正辛亥年,即1731年),乾隆戊午年(乾隆三年,即1738年)付梓,离选定完毕已过七年。秋谷先生以阁名定诗集名为《栖云阁诗》,这是用栖云阁斋名命名的第一部诗集刻本。《栖云阁诗拾遗》付梓于乾隆丙子年(乾隆二十一年,即1756年)秋,离《栖云阁诗》出版已有十八年。《栖云阁文集》有山东按察使吴江陆耀选定,“今略为差次,凡得如干篇,订为正集。其出入二氏与夫散碎零杂近于小说者,则归诸别集。”“贻荣兄弟如力不足以全梓,先出其正集以传世也,可乎?”时间是乾隆四十一年(乾隆丙申年,即1776年)孟冬。从选订《栖云阁文集》看,这次除了定了正集外,关于二氏与夫散碎零杂近于小说者,则归诸别集。由于贻荣兄弟无资付梓,只好先出版了《栖云阁集》,《别集》未版。从后序可知,秀水盛百二参订,时间乾隆丁酉年(乾隆四十二年,即1777年)正月。跋有历城方昂作,时间乾隆己亥(乾隆四十四年,即1779年)二月,方昂参与校正。在高氏后人序言中记载,“文存数百篇,犹宝诸衍笥,欲求名公先生遴选,并梓以永其传。乃年甫逾艾,早衰且病,恐志不能遂,敬附数言于藏稿之末,以授二子。时乾隆乙酉(乾隆三十年,即1765年)九月九日,曾孙(纟科)绪谨识。”这是岸青公对两个儿子贻荣、贻乐的希望,希望他们能完成《栖云阁文集》付梓任务。纵观栖云阁诗文集选定付梓,从雍正戊申年(雍正六年,即1728年)选定《栖云阁诗》开始,到乾隆己亥(乾隆四十四年,即1779年)二月《栖云阁文集》告竣付梓,历经51年之久,三次整理选定付梓,才完成了栖云阁诗文集付梓,可见在选定、付梓过程中艰难之辛苦。

喜逢盛世,高氏族人于2010年底召开了注释《栖云阁诗文集》座谈会,经大家协商,定名为《高珩全集》并在各报刊进行了报道,后由蒲泽、高鹏两先生负责注释,于2017年正式出版,历经七年之久,最后出版时定名为《栖云阁全集》。《高珩集》是淄博古代文献丛书16册之一,由山东理工大学和淄博市政协决定联合编辑出版。从2019年开始至2024年由山东大学出版社出版,本书包括国图抄本《栖云阁文》中的诗文不见于刻本中的,并把《高氏家模·司寇紫霞公录》、高珩相关撰文收入,总称《栖云阁集外》,加上新的《栖云阁全集》以及目前能见到的高珩所佚诗文辑出,丛刊统一以作者名字命名,称为《高珩集》,《高珩集》的出版对研究地域文化将起到促进作用。

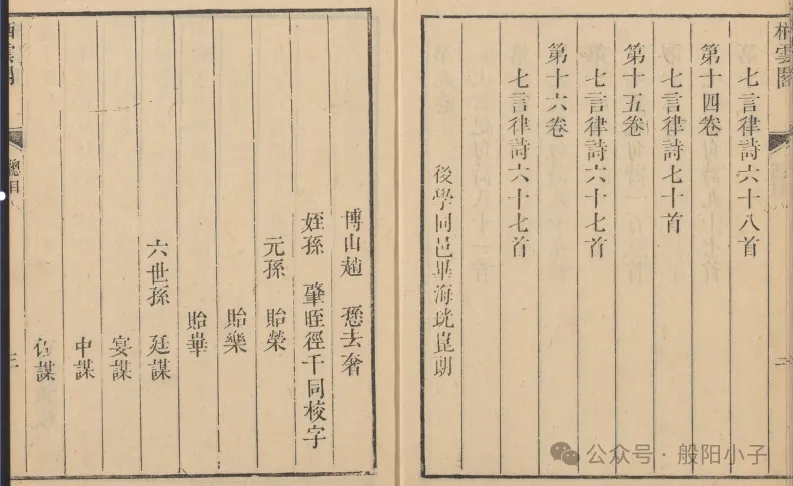

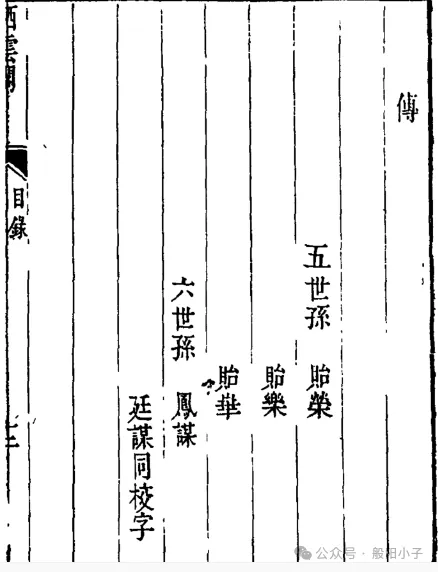

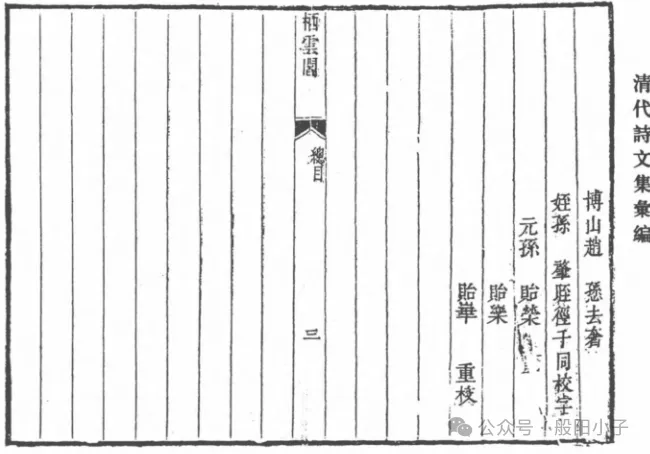

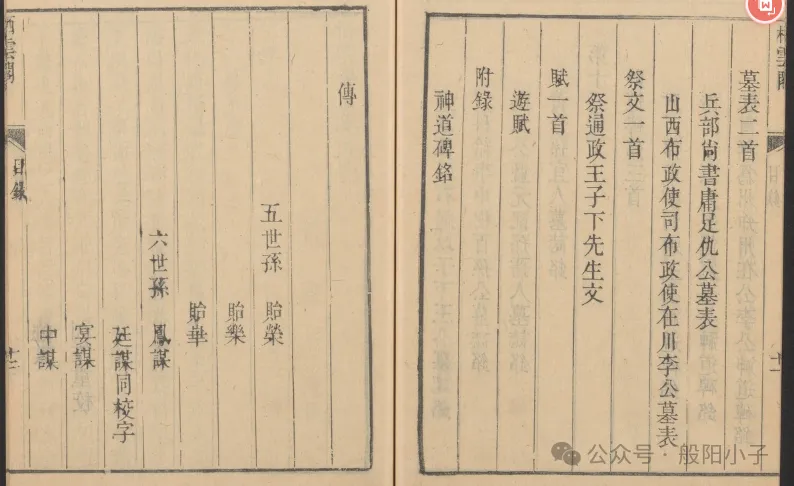

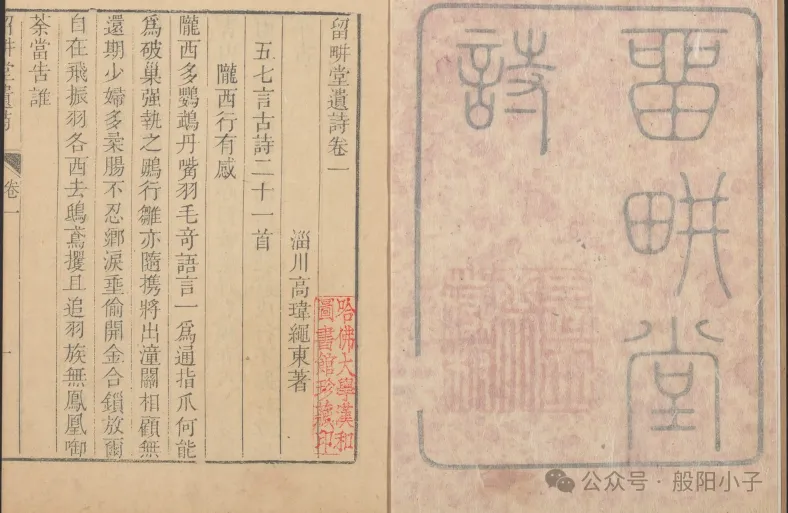

高珩诗文集的版本,目前看到有最早的家藏抄本,今存国家图书馆的《栖云阁诗文》八册,诗、文各四册。前四册是文,八卷,七十九篇。后四册是诗,十六卷,与刻本基本相同。国图还藏有《樵夫湖偶钞》一书,内有《般水高念东先生载酒堂稿》一册,均为七律,共131题164首,其中44首与刻本重复。《山东文献集成》收入《般阳诗钞》,内有《栖云阁诗》二卷抄本,有的诗不见于刻本。高珩诗集目前所见刊刻本是《载酒堂诗钞》,二卷,由宋荦孙子宋华金(1687-1749)刊刻,但所选较少。其次是收入四库全书存目的《栖云阁诗略》,不分卷,原注是励守谦家藏本。再就是雍正九年赵执信按照体裁选了高珩一千首诗,由高珩孙子于乾隆三年(1738)刊刻,名《栖云阁诗》十六卷,此本收入《四库全书存目》。乾隆二十一年(1756),宋弼又在赵执信选的原稿基础上“摭所遗,得二百篇以归先生曾孙,俾附前集之后”,这就是《栖云阁诗拾遗》三卷。高珩的文集由山东按察使陆燿选定,分十五卷,于乾隆四十四年(乾隆己亥年,即1779年))刊刻而成,雕版时将其诗集一同刊入,名《栖云阁集》,今齐鲁书社《四库全书存目丛书》“集部”第二〇二册,即为此合刊本,这个合刊本哈佛燕京中文特藏《栖云阁集》有两种,一是栖云阁诗十六卷留耕堂遗诗四卷拾遗三卷 (清)高珩撰,二是栖云阁诗十六卷留耕堂遗诗四卷拾遗三卷,清乾隆五十六年(1791)益都赵氏畏天斋刻本(畏天斋应为高氏斋名)。从现有刻本看,上海师范大学图书馆藏《栖云阁诗》目录后有“元孙贻荣、贻乐重校”,《栖云阁文》目录后有“六世孙凤谋、廷谋同校字”。哈弗珍藏《栖云阁诗》目录后则为“元孙贻荣、贻乐、贻华,六世孙廷谋、宴谋、中谋、佐谋、丙谋重校”,《栖云阁文》目录后则为“六世孙凤谋、廷谋同校字,宴谋、中谋、佐谋、丙谋重校”,看来诗文集应该重刊过,但未见日期。由此可见,在《栖云阁全集》和《高珩集》出版前栖云阁诗文集最少有两个版本。

“路漫漫而修远兮,吾将上下而求索”。高珩佚失诗文搜集不是一朝一夕能够完成的,任重道远,《高珩集》虽已付梓,但搜集高氏佚失诗文没有休止,乃需同仁好友协助支持,吾辈继续努力。

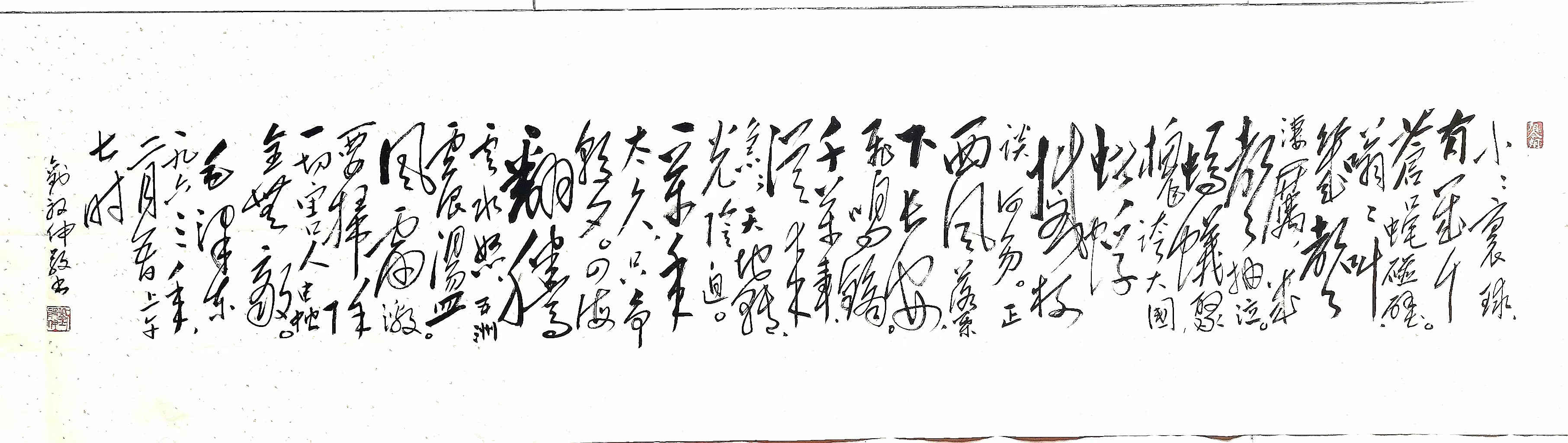

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版