老家过年

文/邱燕

老家过年是从腊月二十三也就是北方小年开始的。

小年这一天相传是辞灶日,请来的灶君,已在人间饭屋的墙上待了一年,体察百姓疾苦,二十三这一天,给灶王爷吃一顿甜食,让他“上天言好事”嘴里甜,打发他上天。从这一天开始,人人说话都很注意,和和气气,害怕让神灵听到争吵声,怪罪下来麻烦大了。

我是在老家肥城长大的,泰山脚下肥城的最西南角上有几个村庄,分别是前(西南)衡鱼、后衡鱼、东衡鱼,三个衡鱼呈锐角三角形分布。衡鱼村古称“都君庄”,据考是独有千古的“文宗史祖”左丘明故里。写《左传》的左丘明不姓左,他姓丘名明,是鲁国的左史官。春秋时期,左史官记言,右史官记事,左丘是以官位尊称。据《邱氏宗亲大族谱》记载,邱、丘同为一姓,我们就是左丘明的后人,到我父亲这一辈是第七十五代。此段家史一直到2002年,香港、台湾及全球各地的邱姓族人代表在香港成立“邱氏宗亲会”并来衡鱼认祖归宗续家谱后才明朗起来。逢三逢八是东衡鱼大集,腊月二十三、二十八是两个大集,人们必定要来集上购买年货,俗称“花花集”。

每年的花花集,是附近十里八乡——远不止十里八乡,所有的父老乡亲都要赶的大集。走出家门,就有同伴,走下我家的石坝子,赶集的人就三五成群了。人们都拿着布袋背着筐或挎着篮子,还有的推着独轮车,都朝着一个方向急匆匆赶路。一到东衡鱼南门桥时,各处汇集的人就开始熙熙攘攘起来,过了桥,东西两侧的河坝上又汇来一些人,除了买的就是卖的。人挤人,人挨人,汇成河流呜呜泱泱向北涌流。

河里无鱼市上看。在那个物质匮乏的年代,吃穿住行的物品集上都全了,各种粮食、瓜干、活的鸡鸭、兔子、小山羊、现宰的成片猪肉、羊肉、鱼虾,各种包袱包来的鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、年糕、黄面窝窝、粉条、粉皮一应俱全。蔬菜类不过就是些白菜萝卜蒜苗芹菜香菜,像韭菜黄瓜等反季蔬菜是见不到的。

花花集上最热闹的是炮仗市了。炮仗市真是人山人海热闹非凡,隔着几里地,就能听到远处传来的噼里啪啦的鞭炮声,一阵紧似一阵,人们不由的都加快了脚步,恨不得一步就到了。随着人群前行,往东北那条路上走,就远远的看到那些卖鞭炮的了,一个个卖家站在桌子上,或者凳子上,用竹竿高高的举着点燃了的鞭炮,听不到嘴里吆喝着什么,空中弥漫着好闻的硝烟味,地上是一层鞭炮碎屑,大人孩子们都捂着耳朵,瞪大了眼睛看着,带着满脸的喜悦。有的吆喝半天,嘴硬货不硬,炮仗一放,哑火了。引得人们嘲笑声一片,还会成为我们小孩们的日常的笑谈。炮仗市一走,一年生活的艰辛都随着烟雾去了九霄云外,哪家鞭炮放得多,放得响,哪家就围观的多,卖的也多。

父母赶集只买生活必需。因为缺钱缺布票,至于要给谁添置衣物,也由母亲看着办,我们从不争,争也争不来。爸爸知道我们女孩爱美,要是不能给我们添置衣物,最后的年集上一定会给我们买回红头绳或者买回纸花来,粉红的、大红的、桃红的、橘红的,都是鲜亮的绿叶,黄色的花蕊,十分喜庆。尽管知道那是糊弄小孩儿的,每当爸爸给我梳好头,戴上花,还是心里美极了。而这种纸花一般是看一场电影,跳一天房子就会被挤掉花蕊、折断花瓣坏掉的。而哥哥弟弟他们,爸爸给他们一人发一挂鞭炮,就过年了。

进入腊月后,妈妈一般都是先滚下厚厚一摞煎饼,叠好用包袱包好,这仍是主粮。临近年根,蒸几锅馍馍,馍馍是招待客人和走亲串友用的。拉着风箱烧大锅蒸馍馍,是我小时候最难以胜任的工作,那时人小没耐心,一锅馒头先温水至半开,等妈和姐姐揉好了馒头放进锅里,需要停一停火,让馒头醒一醒,再开始烧大火直到大开,大开后再计时半小时,才能蒸熟一锅。这个漫长的半小时啊,总是不到,往往得要跑到堂屋里去看几次表,那个分针才慢吞吞地指到点上。从锅里往外拾馍馍,也是技术活,总要趁热,馍馍才不沾笼布。趁热总是好烫手,妈教我舀上半舀子水,放到锅台上,蘸蘸手再拾,果然不烫手了。

看妈做豆腐,也是快乐的事。先提前泡上七斤半豆子,待到豆子都吸饱了水分,涨鼓鼓的都像刚刚成熟的样子,淘洗一遍再换上新水,用勺子一勺一勺均匀地往磨子上面的圆眼里倒豆子,水不能多也不能少。沫糊就顺着磨子流下来,白花花的泛着稠沫。碾这么一个豆腐的沫糊,一般需要大半天的时间。推磨子走在磨道里,一圈又一圈,我就想那拉磨的小毛驴是多么不容易啊。只是觉得好玩,我是绝不可能推完一个磨子的,姐姐哥哥他们都比我强。熬豆浆,满满一大锅,开锅以后,就得用小火,大火沸锅,沸锅后豆浆跑出来就做不好豆腐,不能糊锅,糊了锅豆腐有味不好卖。简易的小饭屋里,窗户上都糊了纸,因为做豆腐水汽大,爸爸又钉上了塑料纸,门口也不严实,保温不好,爸爸就弄了个草簾子挂上,里面也附了一层塑料纸。那时的冬夜特别冷,饭屋里是热气腾腾,妈妈爸爸姐姐忙活着,我和弟弟凑热闹,出来进去,围着锅台转悠。豆汁熬好了,我们拿碗排号,等着喝豆汁,豆腐脑好了,我们等着喝豆腐脑,幸福满满。只是后来才听妈说起,那个冬天,要不做豆腐卖豆腐,过年的吃的都不宽裕,没有什么可卖了换钱,过了年我们姊妹五个的学费书钱都没有着落,借钱也没地方借。就是那个冬天,仿佛一夜之间,妈妈有了许多白头发。

开炸,那时吃的都是豆油,有一年还是棉籽油,炸鱼炸河虾炸肉,炸地瓜条、炸绿豆丸子、萝卜丸子、炸花生米、炸荠菜,深的瓷盆、筐子里铺上煎饼。棉籽油炸出来的东西发暗,但也无妨,根本不影响我们的食欲。炸货都是冒尖的一盆子加一筐子,这是过了年招待客人的主菜了。

剁馅子,一般需要一个上午的时间,记忆里一般都是白菜和荠菜两种,年三十的年夜饭,妈妈都要包素馅的饺子。过年的饭油水大,素馅饺子全家人都爱吃。

“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”,贴春联是春节重要的事情。老爸高小毕业,考上过平阴一中,算有文化的,一手毛笔字,颇得兄弟爷们认可。哥哥姐姐用砚台研好墨,四邻八舍都带着红纸来,有人负责裁纸,有人给爸爸拉着纸,写完一副晾上一副,不能弄混了。爸爸根据各家现实情况写春联,一般说出词来,都十分如意。打发走邻居,该贴自家的春联、福字了,院子里树上斜着帖的是“满院春光”,小仓屋墙上贴的是“丰”,影壁墙上是“迎门见喜”,大门的门框上,上联是:父耕子读耕耕读读,下联是:母贤女孝勤勤恳恳,横批:耕读之家。

太阳刚下山,临近黄昏时分,远远近近开始响起鞭炮声,各家都用杆草(谷子秸秆)扎成一个把子,把子下面放了用铜钱打好的火纸,长长的竹竿挑了鞭炮点燃,在噼噼啪啪中点燃杆草把子,黄昏时的这次放鞭炮叫“照庭”,是给自家的神灵引路的意思。而这时各家的大门屋门都要大开,家中的所有大人和孩子们都要来到自己的大门外边,肃立恭迎自己的家亲,也就是迎接所有故去的亲人回家过年了。

接回家亲来,阖上大门就叫“阖家团圆”罢,这时一般就不能走动串门了。牌位就供在八仙桌上,上面写着先考先妣、先祖先祖母、还有先姑母。八仙桌上点燃三炷香,摆筷子满酒,在爸爸妈妈带领下给家亲磕头,两个椅子谁也不能上了,作为孩子谁也不能哭闹,更要小心不能磕着碰着,大人也不着急发火,大家都格外谦和,有商有量,专说过年的话。后来才知道这个先姑母原来是我奶奶的闺女,出嫁后因为生孩子难产,大人孩子双双殒命,因为没有子嗣便进不了婆家的墓地“林”,老奶奶担心她成了孤魂,特别嘱咐我爸每年把她请回来的。

各屋里的灯都打开,院子里也拉上了电灯。到处都有神灵,已逝的亲人都来偎着自己的子孙来过年了,地上不能洒水,灯底下也有神灵,那时候爸爸总说,姜子牙封神之后,各神归到各庙里,他自己倒没地方了,就站在灯底下。长大后看了家谱才知道,原来邱姓的起源是姜子牙的第三个儿子穆公,他的封地在营丘,以封地为姓,故而有丘姓。一家七口人,团聚在一间十多个平方的西堂屋里,哥哥们和弟弟和爸爸他们摆开棋盘,象棋军棋大战酣畅,姐姐和妈妈在小桌菜案子上忙活,我是端茶倒水,也下手包饺子,一家人有说有笑。斗室不大,挤挤巴巴,承载着一家人大大小小的欢乐。

丰盛的年夜饭,什么都有,从置办的年货里多的种类里拿出一点来吃。“礼到神知”照例是先供再吃,一家人谈笑着享用着就已经很晚,陆续又有鞭炮声响起,人们陆续上供吃饺子了。炉子里火旺旺的,大锅里的水也开得嘎嘎的,一个个水饺欢快地下水了。饺子一熟,就安排哥哥他们去院子里“拉码子”了,噼噼啪啪,欢快的鞭炮在院子里炸响,端着水饺浇奠完,神享用完了,就该人吃了,眼馋肚子饱,我们的肚子也基本差不多了。新年的钟声响起的时候,我们都怀着喜悦,把新的一年迎来了。纸牌也玩够了,我们在爸爸或哥哥的故事里也都睏了。

年年有余。初一一大早,大家吃些去年煮好的“糊涂水饺”,趁着拜年的还没来到,抓紧跟着大哥、小哥按照约定俗成的顺序去拜年了,稍晚一点,在拜年路上几队人马就会撞个满怀。

( 作于2017.2,修改于2025.元月)

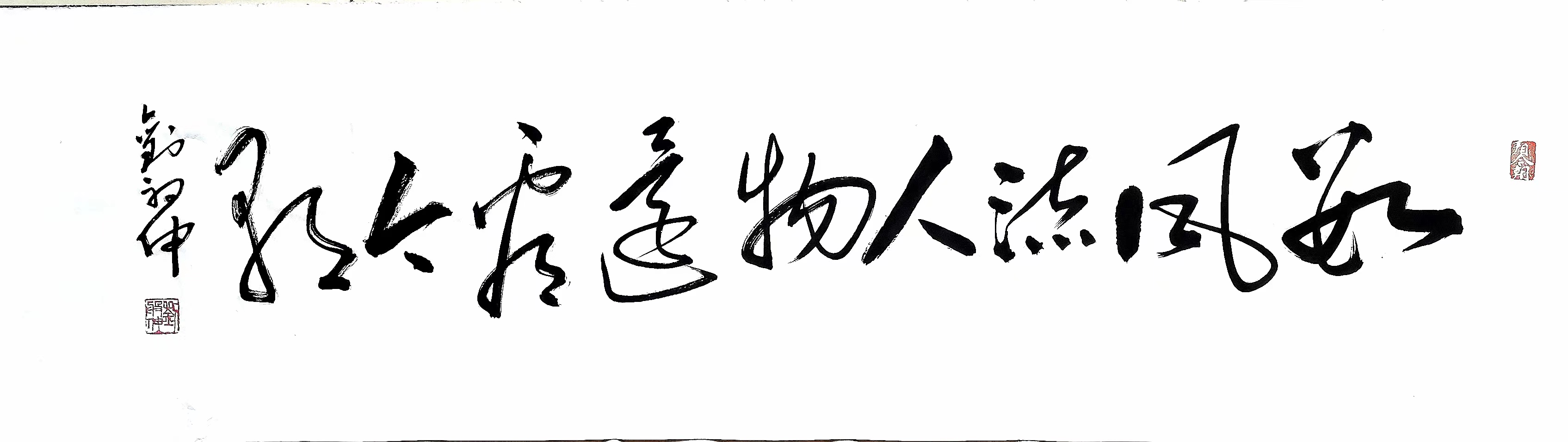

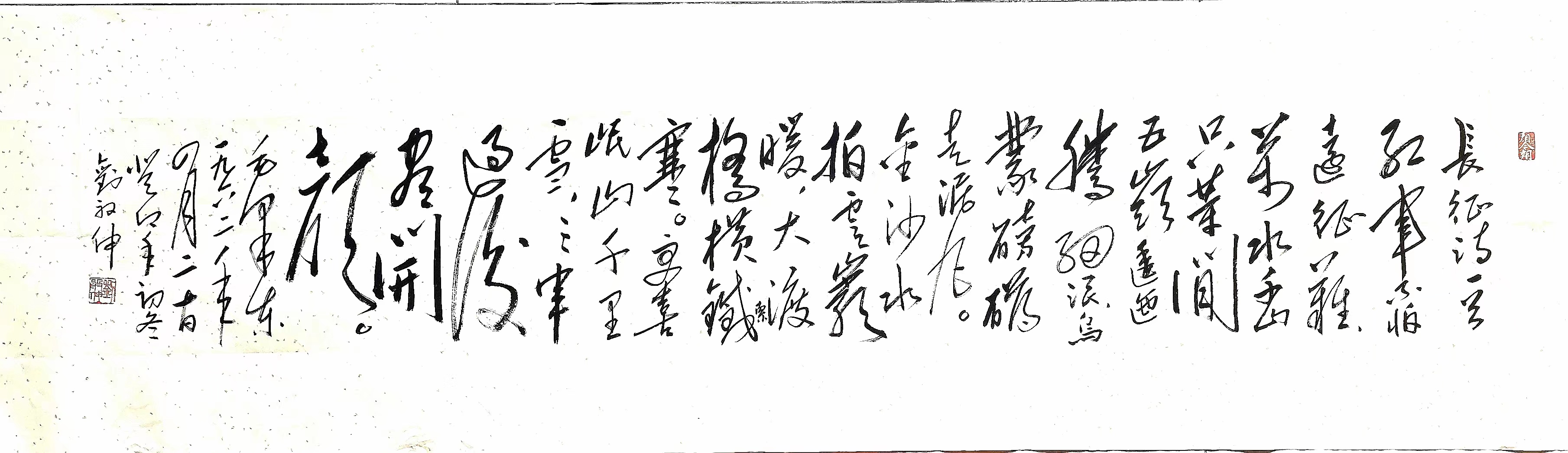

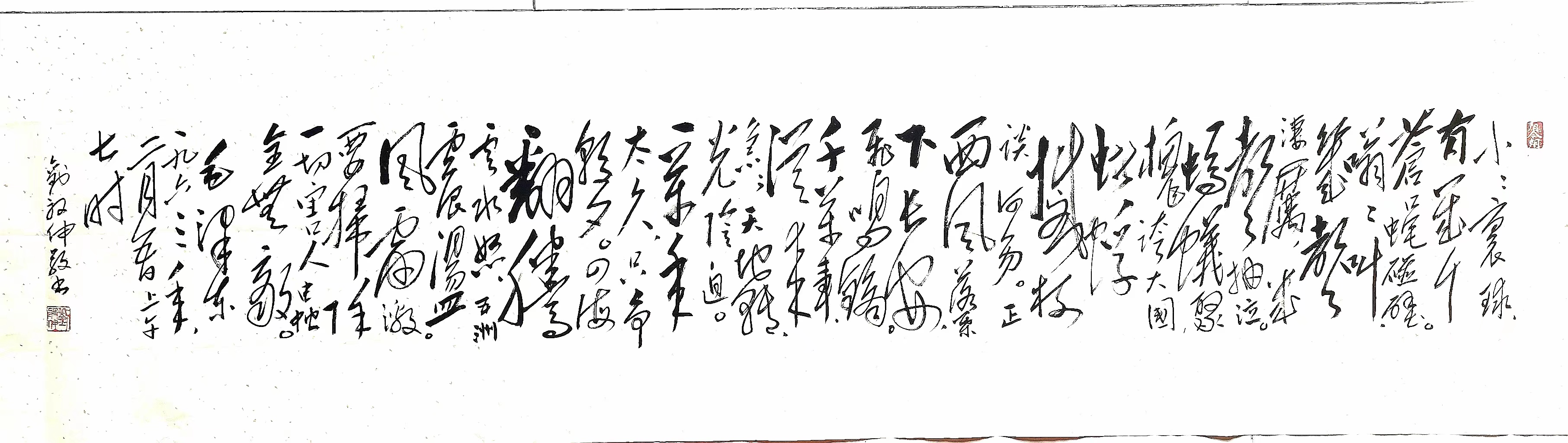

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版