商河京剧团的前世今生

庞佃军

资料表明,2021年山东省县级国营京剧团共有11家(见2022年4月6日“爱戏青年团”公众号报道),占全省136个县市区的8.09%。商河县京剧团以域内唯一一家县级国有京剧团的身份独步于省会济南,让商河县广大京剧票友倍感骄傲与自豪。这份荣光的背后,也正是商河县京剧团70多年来从无到有、从诞生到延续的波折历程。

五湖四海一台戏——商河京剧团之渊源

志载,商河县明、清时期无专业剧团,民国初期只有群众自行组织的业余剧团,有吕剧、东路梆子、京剧、河北梆子等剧种。

关于商河京剧团,1994年8月出版的《商河县志》430页有一小段共75字的记述,简略勾勒了商河京剧团的前身:1940年商河县伪军头子田敬堂扶持建立了张六京剧团,是商河县第一个专业剧团,常年演出,剧目有《金鞭记》等。1945年为民间职业剧团。1953年春由德州地区改编为平原县京剧团。

我们在时间线上继续推进至1952年2月1日(农历正月初七)。当时的商河县政府文教科(即后来商河县教育局的前身)组织吸收40余名社会上的闲散艺人,建立了商河县新艺剧团,演出剧种有京剧和河北梆子两种,同台轮番演出,代表剧目有《双蝴蝶》《霸王别姬》《狸猫换太子》等。著名艺人吴俊良、葛正良、白亚南、康艳君等就是在这个时期先后来到商河县新艺剧团的。1955年改为京剧团,上演的传统剧目有《群英会》《四进士》《岳飞之死》《赵氏孤儿》《苏武牧羊》《汉献帝》等,在周围地、县有较大影响。1956年,根据上级指示精神,正式更名为商河县京剧团,纳为国家正式文艺团体。

至此,综合多方史志材料就基本勾勒出商河县京剧团从酝酿初创到正式诞生的时间轴:1940年,张六京剧团——1945年,民间职业剧团——1952年,商河县新艺剧团——1953年春,原张六京剧团改编为平原县京剧团——1956年,原商河县新艺剧团正式更名商河县京剧团。

但方志记载是骨感的,作为后之挖掘者,总是习惯于层分缕析、抽丝剥茧地串连诸多细节碎片,从而还原为一个个生动的故事片断。笔者的挖掘就先从“张六”挖起,根据商河京剧团现任团长张小军先生的推荐,笔者在热心票友、原商河县老龄委副主任毕玉海先生陪同下,走访了商河县新艺剧团的“元老”崔玉文先生。

崔玉文,1943年出生,河北省南皮县凤翔乡(今属潞灌镇)前康村人。9岁那年的正月初七,也就是1952年商河县新艺剧团成立的那一天来到商河县。当时,由商河县文教科科长王新民派人到前康村招人,由崔玉文的一位富家亲戚资助一辆马车经过两天两夜的长途奔波来到商河,同车来的由一位名叫刘佃臣的戏班老师带队,共有十五、六个十来岁的同村儿童同车来到商河,种种原因多数人改行或去往他处,前康村最后留在商河京剧团的共有崔玉文、刘希贵、刘希会三人。

先是第一个问题,为什么新艺剧团要到南皮招人呢?主要是地域文化因素使然:历史上,素有“吴桥的杂技、南皮的戏”的说法(当然后来又有好事者追加一句“商河的秧歌和京剧”,凑够一个合辙押韵的段子,说明商河京剧确有名气,后文详述)。进一步详察这一民间俗语,技、戏之艺为什么以吴桥、南皮闻名呢?从历史及地理两方面简单分析来看,两地及周边河北和山东省北部乐陵一带靠近京城,又是当年直系的势力范围,有到京城卖艺的便利,从而催生“卖艺”产业,进而吸引民众学艺晋身艺人行列。据崔玉文介绍,他所在的前康村,就是南皮县一个艺人群体高度集中的村落,当年商河县派员远赴南皮前康村招收剧团艺人就不足为奇了。

然后第二个问题,当年商河县是什么机缘派员到南皮招人呢?这就涉及到前边提到过的“张六京剧团”了。通过德州平原县文旅局局长刘有冰同志,笔者联系到该县一位曾与张六共事过的罗洪俊先生,了解到如下情况:

张六,本名张玉珍,河北盐山县今之望树镇望树村人。约出生于1910年左右,民间艺人,唱老生角色,擅演《狸猫换太子》,虽不识字,但整本折子戏倒背如流,罗洪俊先生曾根据其现场表演一字一句地记录下整本戏的唱词与唱谱。

提到张六,又涉及到一位与京剧有特殊关系的老革命赵胜武先生。

赵胜武(1919.1—1993.3),原名赵崇文,河北省盐山县大赵家村人,1938年4月参加工作,1956至1962年任平原县委书记。据了解,抗日战争期间,在一次行动中遭遇生命危险的严峻关头,赵胜武躲进一个戏班里,穿上戏服躲过一劫,而这家戏班的班主正是张六。这一救命之恩使赵胜武对张六及京剧戏班怀有特殊的感情,以致后来他在德州行署重要工作岗位上生病期间,地方官员前去探望一概拒绝,唯听说平原县京剧团的人时才笑脸相迎,这是后话。

而且,商河第一任县委书记丁润生于1938年后,先后任庆云、沧县县委书记,推测其在革命工作中与赵胜武有密切交集,张六后来于1940年落地商河,不单纯是田敬堂扶持,也有背后赵胜武乃至丁润生等多重因素的推动,其是否在田敬堂所扶持戏班里为革命工作担负特殊使命,这就不得而知了。当然,张六后来落户平原县剧团直至退休,成为平原县京剧团里一位扛旗人物,这就与赵胜武的推动直接相关了。

另外,商河京剧团初创时期,与张六齐名的一个说法是“张六、侯三、小刚子”。经多方查证,包括走访1959年来商河京剧团的今乐陵市黄夹镇大桑树村的李铁峰先生,了解到“小刚子”论辈份是李铁峰的师叔,原名崔丰明,乳名小刚子,南皮县人;侯三系艺名,原名及籍贯不详,张、崔、侯均非商河人,他们三人当年户口暂落在今商河县许商街道东铺村相邻的范家村。总体来讲,他们还属于流动性比较强的艺人群体。另外,还有一位“老左”(具体名字不详),也曾经跻身其中,号为“张六、侯三、老左、小刚子” ,老左只知姓左,其籍贯与擅长均无从所知,唯一确知的是他们来自五湖四海,都不是商河人。

再回到前文,商河京剧团初创时期几位名角“吴俊良、葛正良、白亚南、康艳君”也均非商河人,通过各种因缘际会来到商河,让商河京剧团艺人群体“五湖四海”的色彩格外浓厚。

此外,剧团演员之间在长期工作相处中,志同道和、兴趣相投,有的喜结良缘。比如同样来自陵县的花旦刘淑玉、司鼓范井泉就是这样的夫妻搭档,他们在舞台上夫妻联袂演出,常常博得满堂喝彩,范井泉也因突出业绩,被评为二级司鼓手,这是题外话。

“双良”撑起一片天——商河京剧团之盛景

据崔玉文先生介绍,1952年春商河新艺剧团初建,是借用今实验小学的学校校址(时称商河县城关完全小学)训练并住宿,十多天后因寒假结束而学校开学,暂租借小新庄村李如友宅院,直到东关剧场的前身东关“戏棚子”建成后移至其地,再往后就是1992年建成、位于兴隆街南段路西的剧团新址。直到2019年因棚改旧改拆迁,商河县京剧团移至商中路与鑫源街十字路口东北角北邻今址。

如前文所述,组建近70年来,商河县京剧团不仅有“张六、侯三、老左、小刚子”这样草根戏班子出身的地方名角,更有康艳君、白亚南、葛正良、吴俊良等在全国戏曲界声名遐迩的绝对“台柱子”。特别是吴俊良担任业务团长期间,注重通过“请进来、走出去”的方式加强人才培养,取得非凡的业绩。

通过吴俊良介绍,葛正良拜著名余派老生陈少林为师学艺;把刘伶仙送到张君秋门下,从师张君秋的琴师周长泰,著名京剧艺术家梅兰芳、裘盛戎到场祝贺;派青年花脸演员李如友去北京风雷京剧团深造;派康少君到山东省京剧团拜于燕霞为师学艺;派刘淑玉到德州京剧团拜张丽君为师学艺;派司传汉、张元明到北京拜著名琴师周长泰为师学艺;派孙德平到山东京剧团拜鼓师付常荣为师学艺。经过名师授课和他们个人的勤奋学习,表演艺术水平有了显著提高。另外,张金忠、李文忠这些著名演员也陆续来到商河县京剧团,演员队伍得到充实壮大。

为提高演员队伍的素质和演出水平,剧团还经常邀请外地著名演员来团演出、指导。如北京旦角演员辛燕芳,荀慧生的女儿荀苓莱及马超兰、赵筱兰、石玉兰等;上海京剧团的旦角沈松丽、高婉华;济南的旦角赵素云、八岁红;武生双翼翔;天津荀派花旦徐艳华、老生徐云鹏、梁少奇等,都对剧团的发展给以热情帮助。

这一时期的商河京剧团可谓人才济济,生旦净末丑行当齐全,阵容严整,演出剧目亦比较丰富。主要演出剧目有《群英会》《四进士》《岳飞之死》《赵氏孤儿》《苏武牧羊》《汉献帝》《望江亭》《遇皇后》《玉堂春》《秦香莲》《红鬃烈马》等,在鲁北各地县享有较高的声誉。1959年,大型历史剧《海瑞背纤》在河北沧州演出时,沧州电台转播了全剧的实况录音。此剧1962年进省城济南市演出,省文化局、省委宣传部的领导观看了演出并接见了全体演职员,给予较高的评价。1965年,参加惠民地区文艺团体会演,吴俊良主演了《汉献帝》《七星灯》,受到与会者的一致好评。后来吴俊良、葛正良、刘伶仙主演的《四进士》“三公堂”一折,被省广播电台录制,数年后还时有播放。

20世纪60年代初,商河县京剧团为配合当时中心工作,陆续排演了《白毛女》《三世仇》《刘介梅忘本回头》《收租院》《社长的女儿》《夺印》《丰收之后》等现代戏,深入到全县广大农村进行巡回演出。同时,还到济南、徐州、河北等地巡回演出,受到观众热烈欢迎。

1965年,剧团派十余人到中国京剧院学习《红灯记》《借年》《闹碾房》《打铜锣》,又在北京京剧团学习了《沙家浜》。外派人员都得到相关剧团著名演员的指导和排练。后来又向外省剧团学习了《智取威虎山》《传枪》《盘石湾》等剧目。

1966年后,商河县京剧团组织7名骨干到北京中国京剧团、北京风雷京剧团学习“样板戏”。在此期间,经报县委领导批准,又从社会各界招收了一部分特长青年充实演员队伍,当时剧团已达近百人。

1977年初,商河县京剧团开始恢复排练传统戏,并在山东、河北一带去演出。1978年,剧团去济南巡回演出,在天庆剧场、青龙桥剧场、化工厂剧场、黄台肉联厂剧场都连续演出多日。主要剧目是吴俊良主演的《四进士》《岳飞之死》《群英会》《四郎探母》《苏武牧羊》等。在天庆剧院演出剧目《秦香莲》时,现场观众情绪高涨,从始至终掌声不断。第二天早上8点,等候买票的观众已排起几十米长队,在不到一小时的时间,当晚的戏票就销售一空。戏越演越红,售票口只好贴出了每人最多限购五张的规定。《秦香莲》这一剧目就演了十几天,场场爆满。后又上演了《四进士》《群英会》,演出时轰动更大。省京剧团花脸演员方荣翔、宋玉庆、王谨、著名司鼓曹金凯等人也闻讯前往观看演出,给演员以极大的鼓舞。此行演出历时两月,凯旋而归。

进入1981年,演员队伍已具有较强的整体阵容,主要演员除吴俊良、白亚南、康少君外,河南省京剧团武生演员梁少奇也来到商河县京剧团。并于1986年集中人力物力,用三个月的时间恢复了《穆桂英》等一批优秀传统剧目,节庆重大演出好戏连台。在吴俊良、葛正良“双良”带动下,商河京剧团也在这一时期臻于鼎盛。骨干名角如下:

吴俊良(站立者)与恩师马连良合影

吴俊良 1922年出生在北京一个梨园世家。父亲唱高派老生,兄弟四个都唱京剧。行当不同,有唱花脸的,有唱文丑的,有唱武生的,各自在事业上有一定的成就。吴受家庭影响,幼年就喜爱唱京剧,并拜名师学唱余派戏、谭派戏,并练武功和学武戏。为以后在舞台上塑造人物打下了很好的基础。在北京,十岁登台唱娃娃生很受欢迎,吴俊良十三岁和著名演员言少朋、迟金声同时拜著名老生曹连孝为师,在北京、上海、东北等地演出都很受欢迎。曹先生发现吴的扮相、做派很适合演马派戏,就推荐三人同时拜曹先生的师兄马连良先生为师进行学艺。如《苏武牧羊》《四进士》《天雷报》等剧目,为后来艺术上的成就打下了坚实的基础。马派是唱、念、做并重的全面型流派。马派的唱腔俏、念白美、表演帅、扮相靓为大家所公认,吴尊师训,并广采博纳、融会贯通,在艺术上的执着精神,认真的表演态度是后人的学习榜样。

吴继承了马派艺术加上自己的有利条件,嗓子好、做派帅,不仅演出马派戏,还演出其他派别戏,如高派的《七星灯》、白派的《风僧扫秦》等优秀剧目,走遍全国各地演出,成为在京剧舞台上颇有名望的演员。在各地演出备受欢迎,在广西演出时还受到国家领导人朱德委员长的接见。

吴俊良(前排左一)在广西演出时受到国家领导人朱德委员长(前排中)接见

解放后,吴在济南市天庆剧团担任主演,1956年,全国文艺团体人员固定整编。吴在1955年已被高薪聘请到商河县京剧团,整编后成为商河县京剧团的一名主要演员,并担任业务团长。据说,当年吴曾挂名在佳木斯京剧团,并被该剧团作为招牌人物在北京巡演,偶然的机会,被在京公务的商河县宣传部长发现海报后,发回消息由商河县有关方面将吴强行带回商河。此传言足以说明,吴俊良在当时的社会影响力及在商河县京剧团举足轻重的地位。

为提高商河县京剧团的业务水平和培养人才,吴俊良除积极主动与北京京剧团联系,派员学习培养外,还积极联系北京戏曲界帮助及时排练新剧目。如《白毛女》《孙安动本》《赵氏孤儿》《海瑞罢官》等剧目,为观众及时看到丰富多彩的新剧做出了不懈努力。

吴晚年当选为商河县第一届政协常委,退休后被邀请到山东省戏曲学校任教两年。后因病在家休养,现已去世。吴在京剧生涯的一生中,对艺术的执着追求和精湛的表演艺术,给观众留下了深刻的印象,商河广大票友至今还深深地怀念他。

葛正良剧照

葛正良 女,1934年出生于河南省开封市,时值日寇入侵,百姓流离失所,灾难重重,全家避难至西安市。1944年11岁考入西安市正音国剧社(科班)学唱须生。老师大部分都是北京“富连城”科班里的,如徐盛昌、韩盛秀。1950年毕业后,加入了天津市共和戏院“扶新剧团”担任须生演员。演出剧目有《黄金台》《骂殿》《二进宫》《打渔杀家》等。1952年与天津市梅派旦角杨玉娟、朱小岩、杨春年等组织了“津生剧团”,在河北省沧州、泊镇、杨柳青一带较大码头巡回演出。1953年春在河北省东光县演出时,经介绍到商河县京剧团工作。

葛正良到商河京剧团后一直担任主角,演出剧目有《失空斩》《群英会》《打渔杀家》《四郎探母》等,后又演出了该团原有的《双蝴蝶》《云罗山》《天河配》等剧目。不久担任了剧团工会主席和“艺委会”委员。在演出中,既演红花、又演绿叶,从不计较主角和配角的角色。除在本县演出外,还到各省市演出共计几百场戏,受到观众的好评和赞扬。

除在团里除演出外,她还对青年演员们进行辅导,不但演传统戏,还配合中心工作演出现代戏。如《白毛女》《夺印》《天福山的火焰》《丰收之后》等剧目,并担任主要角色。1959年,与一位同事编演了新戏在济南大同戏院连演九场。她扮演的剧中主要人物,当时轰动很大,台下掌声雷动。次日,省文化厅专业剧作家给予热情鼓励。此后剧团成立了“编导委员会”,葛正良任主任。

1962年,葛正良到北京市京剧团拜余派老生陈少霖先生为师,对余派艺术规范深造。学习期间,得到余派著名琴师王瑞芝先生、马派著名琴师李慕良先生的亲自教诲,受益匪浅。并受到中国戏校谭派老生宋继庭先生、余派亲传弟子赵贯一先生的传授。对老生戏如《上天台》《洪羊洞》《失空斩》《四郎探母》等剧目进行了加工提高。在京进修期间,除了学习外,每晚观摩艺术家们的精彩演出,对其艺术上的提高起到很大作用。

回团后,由于水平的提高,在各地的演出中,受到了观众热评,为商河京剧团在业务上的发展起到较大作用,1984年当选为商河县第二届政协常委。

2000年,应西安科班同学们的邀请,葛正良前往北京著名的“老舍茶馆”参加京剧名段演唱会,与师妹赵正芬合演的《武家坡》唱段,影响较大,虽然退休十余年,但到了舞台上便立即进入角色,认真的演唱受到了同行们的好评和赞扬。2001年,被商河县广播局聘请为京剧艺术顾问,在“京剧周末文艺”栏目中介绍京剧四大须生、四大名旦的演唱特点和剧目。并在商河县六届京剧大赛中,担任评委。2002年起,在“商河县业余京剧协会”,担任艺术顾问直至去世。

白亚男,女须生,1929年出生于河北省雄县一个京剧世家。父亲唱京剧文丑、母亲唱京剧刀马旦,叔父给麒派老生周信芳做箱官,侄女唱花旦。白亚男自幼随父闯码头唱戏,十余岁请奚派老生教戏。因受家庭熏陶加之天赋,在舞台上很受欢迎。1947年全家迁至济南参加了大众剧团。在舞台上和著名演员孟丽君合作演出了《天河配》《四郎探母》《乌龙院》《白莽台》《打渔杀家》《失空斩》《甘露寺》等剧目,都受到了观众的好评,1952年被聘请到商河京剧团工作。担任主要须生演员。白亚男唱腔简洁大方、舒展平和,具奚派特点,唱腔以曲折深沉取胜,并讲究喷口吐字,与其他派别明显不同,很受观众欢迎。白亚男到商河京剧团后多次请来济南的著名琴师、演员帮助本团提高技艺,并排练新戏。如《罗云山》《诸葛亮招亲》《双蝴蝶》等剧目,演出后受到观众的好评。

1955年,白亚南应邀到惠民县京剧团工作,担任业务团长和主要演员。并加入了中国共产党。后因惠民京剧团解散,又返回商河京剧团工作,任副团长和主演,并被选为商河县人大代表。

白亚男在京剧事业中,有一定的成就,对商河京剧团有很大的贡献,去世多年后仍在观众心中留下很深的印象。

一块牌子一张脸——商河京剧团之现状

前文所述“双良”等一批优秀的京剧演员在商河县京剧团形成强烈的名角效应,并造就了商河县京剧团颇具影响力的知名度。据说,商河划归济南之前隶属德州期间,德州地面上最为知名的县级京剧团,一是平原,二是商河,足见其地位之高。

1994年10月,商河县京剧团二级司鼓手范井泉(左二)及演员康少君(左六)、李铁锋(右二)、崔玉文(左四)参加郑路镇兴隆镇村立集庆典演出时的剧照合影

然而,与全国大多数县级剧团一样,上世纪九十年代,由于国家体制打破以后,受各行业转轨以及电视等娱乐方式的多样化冲击,商河县剧团也面临着前所未有的难题,濒临倒闭关门的命运。1990至1992年,县剧团新址从酝酿到建成近三年的时间,除负责建设的人员发放基本工资外,大部分演员每月仅能领取50元的生活费。这期间,象崔玉文等许多演员为维持生计,还不得不拉下脸皮到农村接红白事唱小戏的零活,以赚取每天10-20元的劳务费。1992年新址建成后,商河县京剧团有意识地融入经济发展一线,寻求一线生机。特别是90年代在县委、县政府支持下,大力开展“送戏下乡”活动,取得较好的经济与社会效果。时任县委宣传部副部长李召新先生还曾专题采访,所拟写《情满“大篷车”》发表在济南日报头版头条上。1994年,由剧团组织还到郑路镇兴隆镇村立集庆典参加演出等等。但小团体的极限努力终究改变不了历史发展的大趋势,因为剧团属于差额事业单位,受体制机制的限制,演职人员工资长期得不到保障,引发诸多生活困难现象的发生。

事实上,1985-1993年期间,为适应社会发展,商河县京剧团进行过一次探索性改革,即以京剧为主,赋于多种形式的演出,节目由之前单一的传统京剧加入部分现代歌舞,受到群众欢迎,社会认可度较高。除本地演出外,还先后到河北、河南、内蒙古、甘肃等地巡回演出。自2013年始,商河县京剧团人员待遇开始有所好转,从工资发放30%、50%,逐渐增长到70%,一直到2015年,开始全额发放工资至今。2021年,商河县事业单位体制改革之际,将京剧合并至商河县文化馆,在商河县文化馆加挂商河县京剧团牌子,保持至今。目前,商河县京剧团承担着非遗进校园的京剧教学任务,负责对接商河县第二、三、四、五小学和第一实验幼儿园的500多名学生开展精准教学,主要教授曲目包括《打龙袍》《定军山》《贵妃醉酒》《红灯记》《沙家浜》《奇袭白虎团》《红梅赞》等经典唱段,让传统文化深植学生心灵,以文化人,以美育人,让经典文化永葆青春活力,社会反响强烈、社会效果良好。

商河县京剧团演员老旦刘淑红(右)、花旦李玉英(左)在“送戏下乡”演出前紧张排练(翟翔鹏 摄)

从演出情况来看,也基本是与这一时间同步,自2014年起按照全省统一部署,商河县开始实施“一村一年一场戏”文化惠民工程。商河县京剧团精心筹划、认真组织、开拓创新,将一大批优秀京剧剧目、歌舞、杂技等群众喜闻乐见的好节目送到老百姓的家门口,剧团焕发出新的生命活力。

时至今日,尽管商河县地面上民间的京剧协会、票友组织先后出现,但位于商中路商河县文化馆二楼京剧团办公室里,每天仍旧“好戏连台”,各色京剧爱好者、铁杆票友还是习惯于到这方小天地寻求心灵的慰藉。

商河县京剧团演员王朝阳演出剧照(翟翔鹏 摄)

再回到本文开头,商河县这块国营京剧团的牌子作为省会济南唯一的一家县级国营京剧团,确实算得上商河县也是济南市的一张脸面了。穿越70多年的光阴,无论是“张六、侯三、老左、小刚子”这些叫得上名的地方台柱子,还是“吴俊良、葛正良、白亚南”这些在全省、全国能挂上号的名角,甚至象崔玉文、李铁峰这样至今念念不忘与名角同台之荣光的职业演员,都是组成商河京剧团这块牌子、这张脸面一分子的人,值得人们永为铭记,久久回味。

(本文有关内容参考或摘录《山东省文化艺术志资料汇编》《平原县志》《南皮县志》《惠民县志》《商河县志》《商河文史》及刘公明先生所整理秦开蒙、张志勤、葛正良等口述资料文本,谨向原作者表示感谢。因年代久远,文中有关人物、时间等史实方面疏漏错误在所难免,一并请知情读者指正。)

作者简介

庞佃军 1971年出生,商河县沙河镇烟墩村人,现任职于商河县委机关政务保障中心。系中国作协会员、山东省写作学会理事、七届济南作协理事、商河县作协主席。

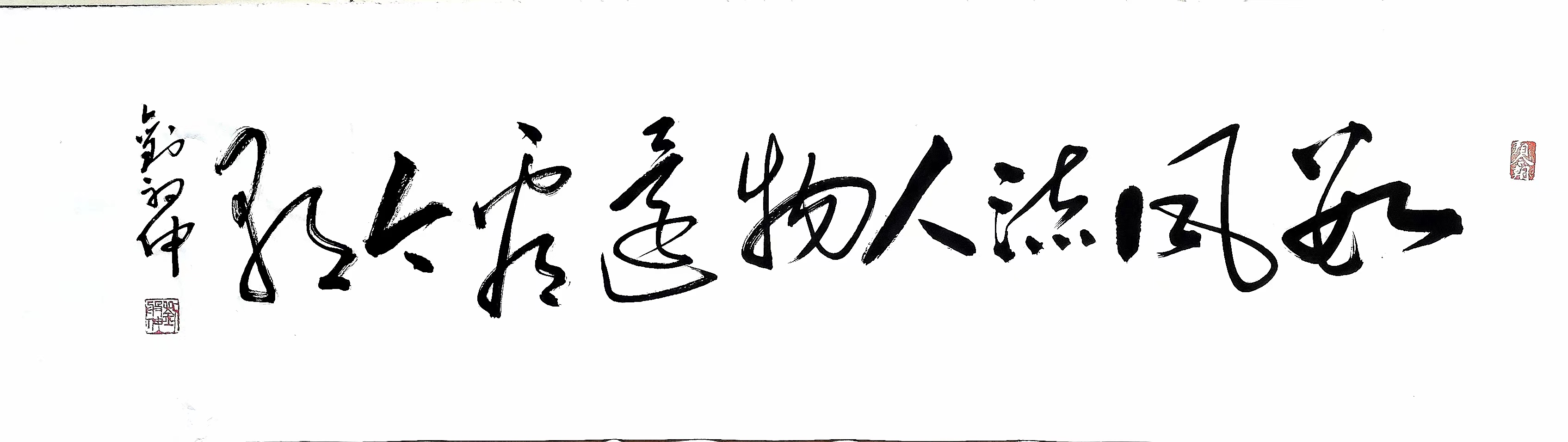

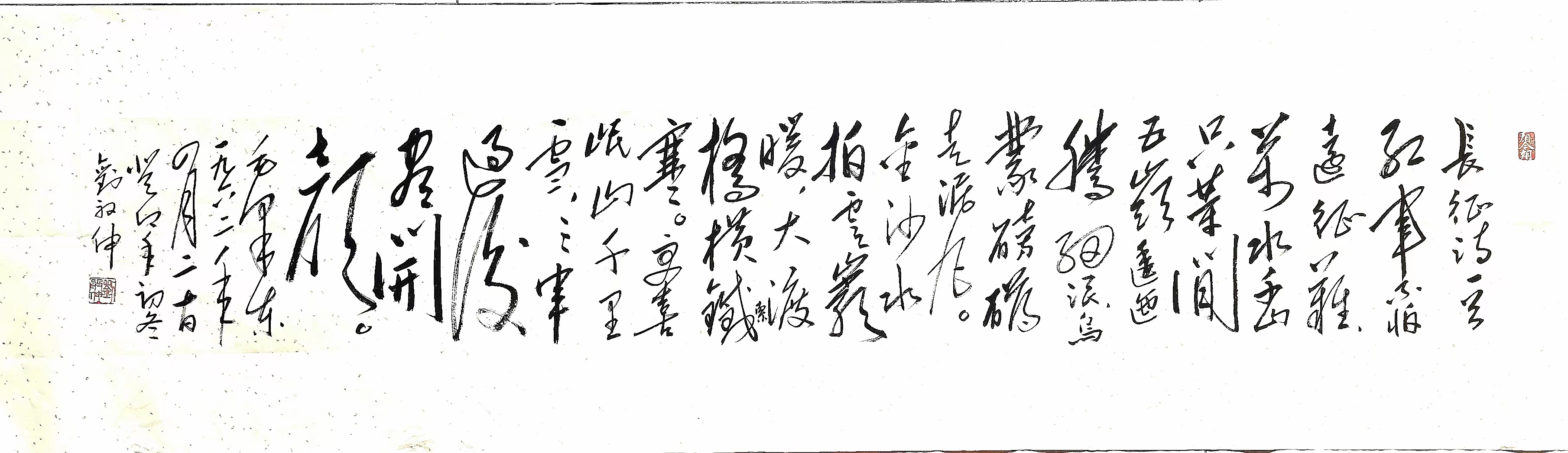

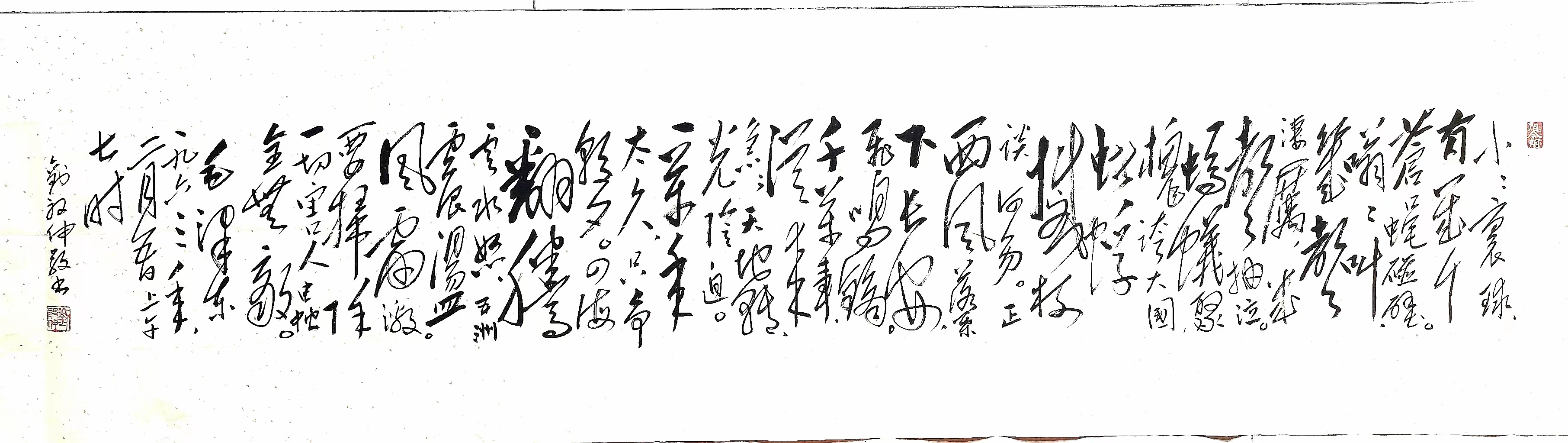

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版