作者 罗文鹤

在次干道上,铜店街到铅店街这一段叫中平远路。

改革开放前,在这条街靠凤凰山一面,有一个第二建筑公司(二建司)。 在二建司北端,和它接壤的是泸州的一个重要公司——南城粮站。

粮站大门开在街上。载重汽车可以开进去,缓缓上坡。在里面的仓库下粮食。

在南城粮站出大门口,左边的街面上,有一个粮店。在凭购粮本和粮票买米的时候,可以在这里买到我们每月需要的大米。

粮站大门的左边,大约50米宽度的街面上没有铺面。只有一两公尺高的石堡坎,堡坎上面还有灰砖墙。看样子此地可能是以前的一座庙宇改过来的。。

里面的粮仓是一个很高大的礼堂式的老建筑。与当时的泸州二中学生大伙食团只有一墙之隔。改革开放以后,这里没有粮食可储存了。曾经有一段时间改成电影院,晚上放电影。我曾去光顾过一两次。电影名字忘掉了。

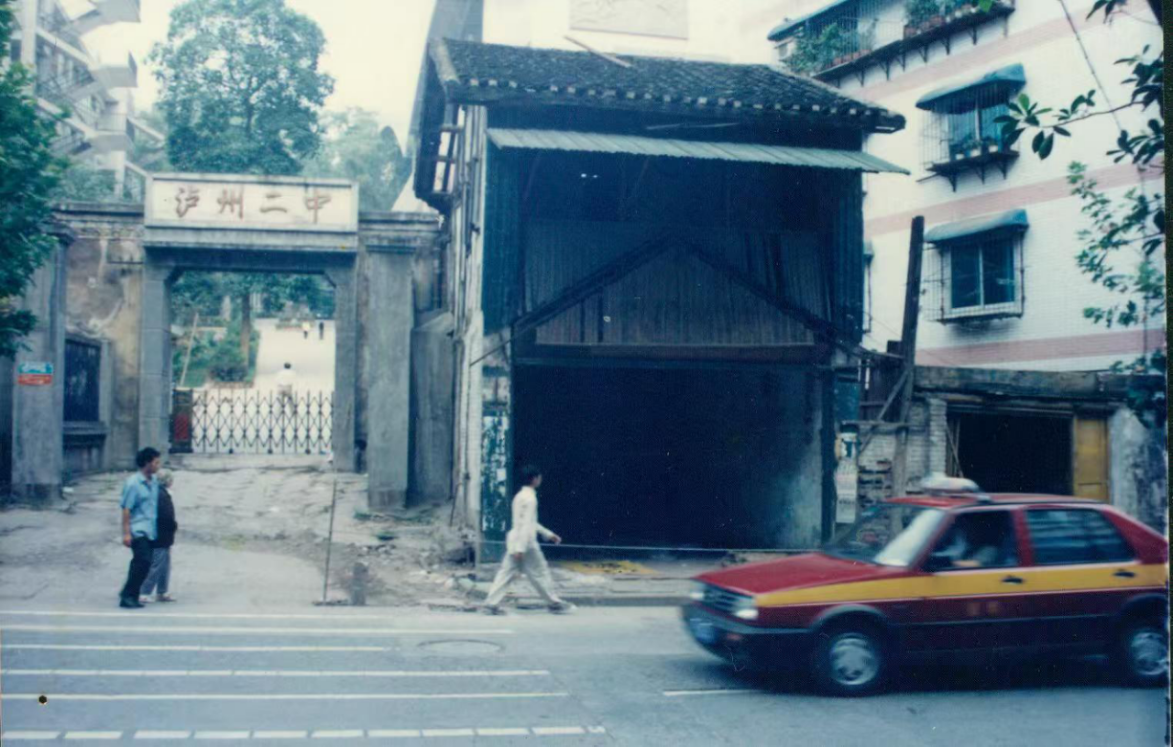

照片右下角,早已经不存在了的南城粮站汽车进出的大门还存在。

正在拆除的粮站大厦。

续一

在南城粮站的南面,紧挨着的就是二建司的办公大楼。在2000年大拆大建之前,这大楼是建筑公司修的,所以还是有头有脸的。记忆中的二建司是一幢有三个铺面宽的两楼一底的大楼。黄墙红门窗。大门开在正中间。走过门厅,要上一个很高的台阶,才到里边的办公地点。办公大楼是黑漆的立木建筑。

二建司再往南边走,就是一排四、五家杂货铺。一楼一底。在拆建以前。铺子基本上都关了门。只有一家修皮鞋的还在那儿坚持工作。

类似的杂货店

在这一排杂货铺的后面,有一个熊家大院。我的泸州二中斯姓校友一家,和我好朋友肖元先住在里面。再过去就是福音堂了。

二十四年以前重修中平远路的时候,二建师把熊家院子全部规划进去。这一下建工大楼就矗立在中平远路上了,高大,伟岸 。

没有大拆大建之前熊家院子的人就从福音堂的右边巷子进出。

现在熊家院子的搬迁户就从照片左面的巷子进出返还房。

续二

这是距今134年前南城外的福音堂

福音堂(中国内地会),于1890年,外国传教士巴明道来泸传教,在南门外中平远路设立福音堂。(资料由群友邝峻熙提供。)

泸州建国前很多后来成大事的人物,包括刘航琛,都在这里受过启蒙教育。

福音堂里的银杏树(摄于上世纪八十年代)

福音堂里的银杏树(摄于本世纪初)

建国后,这里先成了泸州二中和泸州师范的教师宿舍,因为两所学校都建立在凤凰山上。1954年,泸州师范搬迁到了永丰桥,泸师教师们也搬到了中王爷庙。

20世纪初,泸州大拆大建。这里大街上修起了高楼大厦。

原福音堂大门所在地,在照片上宝光药房那里。

还没有拆以前的福音堂,位于进老二中大门的右边。

最近福音堂所在高楼拆迁以后的现状。

说到福音堂,我还想补充两句。在100多年以前,南门外的福音堂肯定是修在凤凰山的烂棺山上。那个时候应该还没有樟树林。

直到我们60年代在泸州二中读书的时候。小操场大操场旁边的樟树林里还有很多断碑缺碣。故显考,故显妣。某某老儒人,比比皆是。宋代深基里面还看得见死人骨头。

下晚自习的时候。树上的鬼丁哥在哇哇乱叫。眼前的鬼火飘飘。女生们吓得哇哇乱叫。

续三

从福音堂往南边走。与老二中门口的面馆之间还有一个铺面,故事多。

在福音堂这张照片的左面 ,

在进老二中澄溪口大门的这个面馆的右面,有一座废弃了的张爷庙。

50年代 我看见这个庙宇已经变成了买鸡鸭鹅肉的店铺。店铺里有七八个案桌。

大堂后面的壁头左面有一道通后面的门。我没进去看过,没有印象。

70年代以后这里变成了供销社日杂商店。前店卖黄花、耳子、干辣椒…后面是仓库。我曾经借买东西经商家允许,进去看了一次。在两边封火墙高墙之间,有一段幽静的花园小径,后面是寺庙改建成的仓库。别有洞天。

后来这里发生了一场火灾,把仓库里面的鞭炮引燃了。噼噼啪啪毁掉了这里的一切美好。

我文中提到的日杂商店以前是个庙宇。其位置就在原福音堂南侧现在福康堂这个地方。(本文发表时福康堂已经被拆掉——编者注)

(续完)

街名史话:

人(仁)和路、平远路与前进路

蓝集明

平远路,是贯穿泸州旧主城区的主干道之一部,位于泸城南门外。 这条路早年又称人和路(仁和路)。

泸州过去从忠山上流向长江和沱江的小溪有好多条。其中有一条从忠山西南麓沿凤凰山、在南城城墙下蜿蜒流过,穿五桂桥,经三星街口,在耳城入长江。

三星街口是平远路北端尽头。南端的尽头有两说,一说是永丰桥,一说是现市公交公司。

据《穿越三千年的文化印记一一泸州街道地名史话》(章明等著)“平远路位于泸州旧城之南。此路东临长江,溯江而上分上、中、下三段:从天子至永丰桥为上平远路;从铜店街至天子殿为中平远路;从三星街头至铜店街为下平远路。全长500多米。平远路原‘人和街’ ”。

《泸州市城乡建设志》(泸州市建设委员会编)的说法与上述有异:“民国36年(1947年),将人和上路改为上平远路,自横街子西口至市公交公司,全长737米。……人和中路改为下平远路、中平远路,全长530米。”在同书的附表《泸州市区城市街道一览表中》“平远路,起止地点为‘三星街口至横街子口’(包括中平远路、下平远路两段一一笔者注),上平远路起止地点为‘构树街口至市公交公司’ ”。同一书中对上平远路的起止点说法不一,一说是“构树街口至市公交公司”;一说是横街子西口至公交公司。

(陈鑫明先生《泸州地名史话》的说法又有不同。“泸州南城平远路共分下、中、上三段。从三星街头至天子殿(市印刷厂)为下平远路;从天子殿至太平巷为中平远路;太平巷至永丰桥为上平远路。这条路全长约1000米,有门牌号233号。”)

按章明等著《泸州街道地名史话》的划分,上平远路的起止点是“天子殿至永丰桥”,那么“永丰桥至市公交公司”这一段则不属平远路,而属民国时的前进路。

(本文侧重话史, 至于现在平远路三段的精确区划与历史划分的对应及区别,本文暂不作深入比较。)

有学者研究,在民国泸州的城图中,路名凡称为"街"的,都是原清末的名称。凡称为"路"的,则为民国初年将原街名改称的或后命名的。 《江阳谱》所载的宋一明时代泸州之街巷名称,清初全部湮灭了。原因是明末张献忠在泸州屠城、焚城,除了石砌的城墙和砖砌的白塔外,衙署、祠庙、民舍连同公私典籍全部焚毁,(明朝时坊、街、巷名均以木牌标志,战乱中全部焚毁)。清初的官员和移民按地面残迹重修街市,但已不知原来街道名称,也不可能去京城查阅永乐大典,所以只能新起名字(各城门的名称原刻在城门额上,得以保存,不需另起)。 (见周汝洪先生《泸州历史门外谭》)

清代晚期,随着人口增加、经济繁荣,泸州市街有较大扩展,城内发展出多处分类经营的街道,如鱼市街等。城外则在南门外水码头发展出铜店街、铅店街等。

周汝洪著《泸州历史门外谭/泸州历代建置图说/宋以来历代泸州城图说》(中国人文科技出版社)

南门外的仁和街 ,以“路”为名,应该是在清晚期,且后于铜店街、铅店街、构树街。(“平远路”,民国《泸县志》“仁和街”是老街名,新街名是“平远路”。

《泸州市城乡建设志》中有章节写作“人和路” ,有章节写作“仁和路”,书中不统一。另北城的“仁和路”原名“钮子街”,因有仁和城垣得名。——笔者注)

据《泸州市城乡建设志》,“仁(人)和街”改为“平远路”是民国36年。路宽15米,其中车行道7.5米。北连忠孝路,南止于永丰桥。全长1300多公尺,分为上平远路、中平远路、下平远路三段。

路,名之曰“平远”,颇有文化深意。

据《江阳谱》载,宋时城西宝山(忠山)建有"江山平远楼"。明太史公杨升庵流寓江阳十余年中,善交友,好郊游,结社赋诗,江阳唱和,在泸州留下诗作多至百余首。他在忠山有《江山平远》六言诗:"地静一尘一染,楼高四望皆空"之句,又留下"平远江山四望开,飒然风至似蘭台"的唱和,在《江阳病中怀秋》中还有"江山平远难为画"的佳句。这些诗句数百年脍灸人口。杨升庵从明嘉靖三十二年(公元1553年)留居泸州,直到嘉靖三十七年(1558年)才被押解还永昌,71岁时,客死云南永昌。 杨状元在这条路辗转、往返不知多少回。

清乾隆五十九年(公元1794年),遂宁诗人张问陶从成都出川、路经泸州,船泊澄溪口码头,上岸品酒之后,醉心于泸州山水与美酒,也留下咏叹“滩平山远人潇洒,酒绿灯红水蔚蓝,只少风帆三五叠,更余何处让江南。”“城下人家水上城,酒楼红处一江明。衔杯却爱泸州好,十指寒香给客橙。"

为了纪念这些诗人,民国地方政府取其他们的诗句雅意,将原上、中、下人和路改为上平远路、中平远路、下平远路。 在平远路这条千余米的长街上,沿长江分布几个大码头:耳城码头、铜码头、澄溪口码头。

当年,耳城是蓝田、水冲坝菜农运载肥料船只停靠的地方,同时又是打渔船停靠的港湾。铜码头每天都有几十只大船载京铜。营沟头产的泸州大曲,在这里搬运上船,下重庆、万县,运往上海。澄溪口码头,是铅锭、木材的堆放点。河坝枯水期是一片大沙滩,从金沙江、岷江放下来的木筏、竹筏,全搬运在沙坝上。原木在这里转运或加工,这里长江上游最大的木材市场。

中平远路上有一个著名的地方叫澄溪口。澄溪本是忠山上流下来的汇入长江的一条小溪。

澄溪口是长江横渡的重要渡口之一。陈鑫明先生说岸边有百年龙眼树可拴船,还有构树、黄桷树、白果树,是天生的栓船的柱子。构树街就是因构树参天而得名。

过去渡口到对岸沙湾有义渡和官船。义渡,官办民助的慈善船只,主要是方便两岸穷人渡河。须付钱的,叫官船。

澄溪口下边铜店街东头的码头,因铜而得名,叫铜码头。

明清两代这里舟船云集,热闹非凡。铜码头就是当年运送滇铜的船舶来泸重新装船转运南京和北京的港口。

明朝嘉靖三十四年(1555年),兵科给事中殷正茂上书,奏请把云南的铜运到湖北城陵矶冶铸货币,铜价和运杂诸费就近在云南、四川两省税课收入中列支。嘉靖皇帝则批复:就在云南"即山铸造"。天启元年(1621年),户部尚书李汝华上奏:"宜专官鼓铸铜钱,……差户部司于四川泸州买铜铸造。"明熹宗不准此议,要群臣再议,户部给事赵时用上奏:前议铸钱一事,宜在泸州买铜,运到湖北荆州铸造,在这两地各设一官,分司专办,泸州买铜费用,在云南、贵州、四川三省税课收入中开支,不足部分由湖广地方财政补足;也可以将铜运一半到北京铸造,另一半留在荆州铸造。明熹宗批复:在泸州设官买铜,分别运到北京、南京铸造。从此,云南的铜便经三条商路,运来泸州向官家交售,再在泸州装船,经重庆,穿三峡,过武汉,运到南京,一部分再通过运河运到北京。

滇铜运来,先要由人起卸上岸,然后经买铜官员验明成色估定价格,再照数付款,滇铜运往下江时,又要由人运到河边另行装船,滇铜需要暂时存放,又要有专门的仓储,于是长江岸边便又出现了专设的堆栈和供应商贾、船工和搬运工食宿的餐馆、旅店和茶社等等。几百年下来,就发展成了现在的铜店街。当时,买铜官在附近的中和前街设置了分司衙门,专办滇铜收购事宜,这条街也就被群众称之为"分司巷"。 铸造铜钱,需要掺入适量的铅。清代,便大量开采贵州赫章、威宁等处的铅矿。黔铅一部分经赤水河运到合江中转来泸,一部分从永宁河运到泸州。与铜店街的形成一样,铅店街也这样渐次形成和繁荣起来。滇铜、黔铅、煤炭、木材运来泸州和从泸州经叙永运往黔北的"永岸盐"的中转贸易,带来泸州港口与商业的繁荣。

民国年间,铜币作为硬通货退出流通,京铜也就停运。铜店街又成了岷江煤船在泸州起卸的港埠。当时的嘉阳煤矿驻泸州办事处,就设在这条铜店街上。与此同时从长江上游运来的木材也在此起卸,江边常年木材堆积如山。

这条老街上,有江浙会馆,其建筑壮观,其势宏大。有木帮于清嘉庆七年(1802年)建的会馆紫云宫,山门门额上那"中流砥柱"四个大字十分醒目。

民国二十年,杨森选平远路上风水宝地,修建了公馆取名泸庐,至今大门、后院、马房、砖墙保存完好。杨森公馆在平远路上是一处中西合璧的建筑,也是城南标志型豪宅大院。

永丰桥是平远路南端的终点,与前进路相接。

现在前进路也分为三段。据1983年版《四川省泸州市地名录》 永丰桥至纪念标为前进下路(解放前地名“永丰桥”),全长475米;纪念标到长江大桥为前进中路(解放前地名“金线吊葫芦”),全长775米;长江大桥至三道桥为前进上路,全长1050米。前进路与平远路相连,是川滇公路要道。

泸州纪念碑(又称纪念标)照片来源:南加州理工大学官网(邝俊熙提供)

纪念碑,民称纪念标。在泸州南门外厢,永丰桥到三岩脑之间(今前进中路)。1921年杨森为纪念川军阵亡将士而建。

纪念碑位于长长的公路边。公路两侧开阔,房舍稀少,此照片再现了上个世纪二、三十年代泸州这一带郊区风貌。

纪念碑之东,解放后是“川南军区礼堂”。礼堂原址是一大片开阔地,那里曾建有一石质纪念亭曰“慰忠亭”及其墓园,是1919年滇军军长赵又新为纪念护国战争阵亡将士而建,由朱德督建。(亭柱有蔡锷、赵又新、朱德等撰题楹联。1951年拆除)

张绍先忆绘慰忠亭。图片转引《穿越三千年的文化印记》(章明等著)

杨森建碑与川军驱赶滇军,川军获得胜利有关。建碑是纪念那场战争中牺牲的川军将士,为川军纪功。民国《泸县志》卷七艺文志中,有蒲伯英《题纪念碑》一文,其中有“坦然见天下,四邻敢不仁。是则真无敌,懋哉杨将军”,赞扬川军是正义之师。 1952年,慰忠亭及墓园被平掉,原址建成为川南军区礼堂。纪念碑拆得较晚,大约是上世纪1963-1964年建公交公司大楼才拆,纪念碑原址就在今公交公司大楼大门前位置。

参考文献:

《泸县志》(王禄昌、高觐光)

《泸州城乡建没志》(泸州市建委)

《穿越三千年的文化印记》(章明)

《泸州历史门外谭》(周汝洪)

《泸州地名史话》(陈鑫明)

2025年元月6日

(编辑 庆悟)