我的工匠故事(下)

邵祺昌

(9)垒腰山

我们那儿有个歇后语叫“房屋墙不叫房屋墙——隔(格)外”。这里的“房屋墙”是指房屋内与迎门正间隔开的墙,有的地方叫“断间”,相当于大户人家的屏风。“断间”以内,俗称“里间”或“内间”,以外统称“外间”。房屋墙上有一门与正间相通,一般是挂门帘,也有安门的;墙上还有开小窗户或小龛台的,上面可以放灯盏。如果是外人,不经主人允许一般是不能随便进入内间(里间)的,因为里面是人家的老婆孩子热炕头。我想旧时的相公之所以把自己的老婆称为“内人”甚至是“贱内”,都和这个“内间”有关系吧。

这“房屋墙”的历史不知始于何朝何代,至今流传下来的是在闺女出嫁时,娘家人的送亲队伍里有个“夹拉”帘子的小客人,一般由新娘的兄弟或侄子充任,这帘子就是挂在房屋墙门上的。新郎家里不仅给小客人好吃好待,还要给红包。

“房屋墙”因为在屋内,不是屋两头的山墙,所以也叫“腰山”。在人民公社时期很时兴,因为它可以节省一架房梁,因而备受青睐。但是,垒“腰山”可不是件容易事,一般“二尾(yi)巴”子瓦匠干不了。因为这房屋墙只有一坯(pei)宽,也就是24厘米宽,用黄泥要垒七八米高,弄不好就东倒西歪甚至坍塌了。

记得有一年,张古村的同事毕老师家里盖屋,请我去帮忙,任务就是垒腰山。因为他们村里有垒着垒着倒了的先例,所以一家人都关心我垒的腰山。因为黄泥很稀软,一时半会不“挺身”,这也是垒腰山容易倒塌的客观原因。所以,一般师傅垒腰山,都要扎架子,避免把墙踩歪了。而我垒腰山,一般不需要扎架子,就站在腰山上来回倒退着垒。大约不到两小时就垒“平口”了,也就是基本和房梁一样高了,再继续垒就是垒山尖了。垒腰山越向上风险越大,甚至来阵风就可以把腰山吹倒了。

这时,张古村的另一个同事王老师过来,轻轻地叫我下来,说这腰山是不是垒歪了,村里人都议论纷纷。既然如此,我就下来顺着腰山向上看,笔直没有弯啊!就放心了。因为这是到了上“平口”的时候,在屋外面看腰山只能是通过窗户或门口才能看见,由于位置不同、视觉不同,所以在屋外面看的人就感觉腰山有个大弧度,似乎是垒歪了,才好心地提醒我,免得出了洋相。但是我心里有数,休息片刻后上去继续垒。

为了以防万一,垒山尖的时候我就让小工们扎上架子,自己站在架子上垒,这样就不出问题了。到中午吃饭的时候,腰山全部垒完,这时候张古村的人才发现我垒的腰山是村里前所未有的。王老师后来赞美说,我的瓦匠活儿在张古村一炮打响,我垒的腰山号称“张古第一山”。

人怕出名猪怕壮,后来张古村几个同事家里有瓦匠活儿,我都去帮过忙。

(10)吊粉皮

大概在上世纪70年代初吧,我还不算个顶呱呱的整劳力,那年秋后我被队长安排到粉坊干活,和我同时进粉坊的还有毕顺先,比我小两三岁,但是身个比我胖大,应该比我有劲。

生产队里开粉坊,秋后是最忙的季节,所以要加派劳力,争取尽早把鲜地瓜做成白生生粉坨子,因为地瓜放的时间长了,淀粉就会转化为糖分,再做粉坨子就会降低出粉量。

记得那个时候,生产队里还没有专门粉碎地瓜的粉碎机,我们都是人工干。先把地瓜洗净了,再把地瓜放入一个方木箱里,用剁刀切碎。剁刀是镶着“工”字形的两把钢刀,有一个像打土坯那种杵头的木把,木把上端是一个木质的横把。切地瓜的时候,两手握着横把在方木箱里用力剁,直到把生地瓜剁成比大枣还要小的地瓜碎块,然后上磨推成地瓜糊糊。

推地瓜糊糊的石磨比推煎饼糊糊的石磨要大得多、厚得多,一般由三四个人同时推才行。我们一推就是半天,转晕了,使没劲了。没记得用小毛驴拉磨,可能是由于粉坊要保持卫生的原因吧。不管是切地瓜还是推磨,都是力气活,只要肯下力就行,里面没有技术含量。

把磨好的地瓜糊糊放到一个带箩底的四方木箩里,木箩有80厘米见方,放在大瓮上(大瓮一半埋在地下),舀上约40厘米深的地瓜糊糊,师傅站在大瓮上,用木杵头在木箩里搅动和挤压,目的是把淀粉汁榨出来流到下面的大瓮里。榨干了地瓜糊糊,再加水重新挤压一遍,直到认为里面没了淀粉为止。这个过程叫“过箩”, 剩下的就是粉渣,可用来喂猪;队里的猪吃不了,就分给社员。

等把地瓜糊糊全部榨完了,大瓮里的淀粉汤也满了。等沉淀一两天,大瓮上层的水都澄清了,师傅再拿葫芦瓢把瓮里的清水撇出来,瓮底里会剩下浓浓的厚厚的淀粉浆,这个过程叫“撇浆”。然后把淀粉浆放到约80厘米见方的布兜里,吊在屋梁上或木架上,让淀粉浆自然淋干。期间要抖动淀粉包几次,一是加速淋干的过程,二是防止淀粉沾包不好取出粉坨子。这个过程叫“吊包”。

等粉坨子八九成干的时候,就去掉布兜,搬到室外晾晒,等彻底晒干了就可以入库了。记得我们粉坊仓库里的木架上,上上下下摆了几层白生生的粉坨子,煞是好看。人们形容粉坨子之白,就会说和“大闺女腚”似的那么让人喜欢。

做粉丝时,先把粉坨子放在大斗盆里用水泡开备用,同时再取少许淀粉用滚开的水在葫芦瓢里快速、顺时针、用力搅拌为浆糊状,这个过程叫“打醐”,属于技术活,一般由师傅操作。再把打好的醐作为引子放到大斗盆里和那些泡好的淀粉一起用力搋,直到搋得均匀、软硬得当为止,这个过程叫“搋醐”。搋醐需要趁热快速用力搋好,所以需要四五个人围着大斗盆转着圈儿同时搋。

最后,把搋好的醐放在“漏瓢”上,一个整劳力用拳头快速连续用力捶打,粉条就会顺着漏瓢的小孔落在下面的开水锅里,这个过程叫“捶瓢”。捶瓢不仅是力气活,是技术活,也是危险活。那年我们村的马大哥一不小心把腿掉在开水锅里烫伤了小腿。

粉条很细,落到开水锅里立马就熟,这时一个女劳力用一根小木竿儿麻利地将粉条挑到下面的冷水锅里,再有人把它挽成圈状。约摸数量差不多够一竿子了,揪断这个圈放在小木竿上,再有专人拿出去挂到绳子上晾晒,等下午晒得八九成干了便收起来入库。

做粉皮时不用打醐和搋醐,直接把泡好的糊糊状淀粉用铁勺舀到铝镟里,用手在开水锅里均匀地转动几下,受热的淀粉糊糊就均匀地沾在铝镟上,然后放到热水锅里烫一下,立马拿出来放到冷水锅里,有人负责扒下来,再有专人拿到外面的秫秸箔上摊开晾晒,等八九分干的时候收起打捆入库。

生产队里开粉坊一般是冬春两季,过秋过麦就要停下来忙农活。那年我在粉坊里从秋后干到春天,学会了做粉条粉皮。

改革开放之初,经济搞活了。二哥和村里人合伙开粉坊,不到半年就散伙了,二哥分得了几个粉坨子。那时我已经当了民办教师,利用星期天的时间,在我们生产队的饲养处里,把那些粉坨子全部吊成粉皮。再后来,分田到户,粉坊解散,饲养处划分了宅基地。

现在,粉坊全部机械化了。我那点吊粉皮的手艺也早忘光了,再也没有了用武之地。

(我做的小椅子)

(11)小椅子

记得小时候,学过《鲁班学艺》的一篇课文,大致意思是鲁班下决心去终南山学艺,走过了99道河,翻过了99座山,终于来到了最南方——终南山。可是师傅并没教他怎样干木工,而是把他关在屋子里拆装一些木器模型,整日里拆了装,装了再拆,直到黑夜里摸索着也能熟练拆装的时候,师傅就让他下山自谋生路了。

通过这个故事,我悟出了两个道理、一个是做事要不怕困难,坚持到底,也就是不忘初心;一个是做工匠要心中有数,胸有成竹,也就是放眼大局,千万不能摸着石头过河,为了一时的温饱而丧失了人格。当有一天摸不着石头的时候,是走也不是,回也不是,进退两难。

记得我刚学木工的时候,为了学会打桌椅,我做了一套小桌椅。小方桌的高度也就25厘米左右,方桌面也就是30厘米见方,但是有桌心、桌边;有艺型桌橙,有卯有榫,可以说是麻雀虽小五脏俱全。这张小方桌虽然做得不够精致,但是我还是刷了颜色,可惜后来从农村向城里搬家的时候不知所踪。

做小椅子不是为了当模型,而是为孩子做的小座椅,属于实用家具。闺女大,先打了一个;儿子小,又打了一个。两个虽然相差七八年,但是模样、大小差不多。后来,妻弟的孩子要坐,就把儿子那个小椅子送给他了。可是后来去岳父家时,发现已经七零八落散了架,丢在墙根不用了,于是我又把它带回来修好。

所幸的这两个小椅子在搬家时,我从老家把它带来周村,至今还保存着。儿子经常询问他的小椅子,唯恐我再送了人。我已下定决心,等我百年之后,两个小椅子每人一个,各人把自己心仪的小椅子带走,因为只有小椅子是从老家带来的过货,是陪伴他们成长的心爱之物,里面寄托着他们童年的欢乐。

我搬家时同时带来的几个小马扎,都是我自己做的。前些年,有的坏了,老伴让我再做一个或者修起来,我说现在给我一天的时间,恐怕也做不了一个马扎了,于是我到市场上花10元钱买了三个,至今用着。

小椅子也好,小马扎也罢,都是时代的产物,经不起市场经济的衡量,只能做一个时代的见证和人生的思念而已。

(我磨刀用的砂轮)

(12)锵剪子磨菜刀

小时候,时常有磨刀人扛着磨刀凳子下乡,一边走一边吆喝:“锵——剪子来——磨——菜刀——”,那像汽笛一样长长的吆喝声,穿透了整个村庄,钻进了我们的耳朵。只要是那吆喝声停了,肯定是有当家的女人拿着菜刀或剪子出来了,这时候我们小孩也会跑到街上围在那里看热闹。

在样板戏《红灯记》里,也有个“磨刀人”,在李玉和的门前扛着一条磨刀凳子,吆吆喝喝转转悠悠,实际上是八路军的一个排长在配合李玉和的行动。

大哥是铁匠,自然会锵剪子磨菜刀之类的小活儿,所以我们兄弟们的剪子、菜刀钝了,自然就找大哥。锵剪子的“锵子”应该是块合金,不然为啥能锵动铁呢?就像木工的刨子一样,“锵子”被镶嵌在一个半米长左右的铁把子上。大哥先把剪子固定在磨刀凳上,再用两手握住“锵子”用力锵一遍,最后磨光就行了。

大哥的磨刀石至少有半米长,磨刀石的上面已经被磨成了一个弯月型。磨刀也有磨刀的工具,和锵剪子的“锵子”一样,磨刀的铁夹子也有半米长。大哥先把菜刀放在铁夹子上夹好,然后就像锄地那样扯开架子用力磨起来,磨刀的时候还要一会儿加点水,免得刀刃热了而“褪了火”。等刀磨好了的时候,再把菜刀从夹子上取下来,用手拿着菜刀在磨刀石上反正蹭几下,这才算完活。其实,用力磨刀只要力气就行,最后蹭这几下才是技术。

农村割麦子用的镰刀也需要磨,父亲告诉我们的窍门是“反磨刀”“正磨镰”,如果磨反了,不但不锋利,反而越来越打滑,事倍功半。要记住,我们右手握刀,刀的左面为正,右面为反;镰刀的开刃面为正,底平面为反。“反磨刀”就是用力磨刀的反面,正面简单蹭几下就结束;同样“正磨镰”就是用力磨镰的正面,反面蹭几下就结束。最忌讳的就是两面一起磨,不但浪费力气,还适得其反。

干木工需要磨刨刃子,道理和磨镰一样,用力磨那个开刃面。木工的磨刀石有两种,一种是粗磨石,就是第一遍用力磨的那种粗拉磨石;一种是细磨石,一般是以青石为原料的那种磨石。粗磨石磨头遍,细磨石磨二遍,缺一不可。

记得结婚前我在岳父家里干木工活,岳母拿出一把很钝的菜刀让我磨一下。我带的是木工磨石,不能像大哥那样扯开架子磨,只能用那块小小的木工磨石反复磨几下。第二天我再去的时候,岳母夸我磨得菜刀很“快”,就是很锋利的意思。后来,岳母又让我磨过剪刀,但是没夸我,我知道那是效果不好,因为剪子股很钝,不用锵子锵一遍,单靠磨刀石自然效果差,何况我用的还是那种木工磨刀石。

直到现在,我家的菜刀钝了,老伴还是撵着我磨菜刀。不过现在有砂轮了,我家里有半边砂轮,我就在砂轮上随便磨几下,效果明显。但是用砂轮磨菜刀,缺少细磨石那二遍功夫,菜刀很受伤。还有的厨师不用磨菜刀,拿起菜刀顺便在水瓮沿上蹭几下就接着用,效果会有的,但这是一种破坏性的磨刀法,不可推广。

70年过去了,我们步入新时代。现在的菜刀和剪子都是用钢片做成的,非常锋利,一般不用磨。我那点小技俩也只能是嘴上的功夫了,磨菜刀变成了磨嘴皮子。

写到这里,我忍不住吆喝了一声:“锵——剪子来——磨——菜刀——”。

(马棚村邵大娘家的石磨)

(13)錾磨

传说石磨是鲁班发明的,已经有两千多年的历史了。一盘石磨可以用几十年,祖传的石磨甚至是几百年,所以天长日久,石磨的牙齿就老化了,也需要翻新,这就催生了一个新行业——錾(读音can)磨。

在我们那儿,邻村的张石子就经常背着钻头、剁子出来錾磨,其实他的手艺并不好,只是作为一种混饭吃的手段而已。我们村的石匠自然都会錾磨,但是论技术还是西街的俱三爷,他是磨商出身,代表我们大队常住临沂销售石磨。他常年在外,卖一盘磨坯(读音 pa)子,就是未加工的石磨价格10多元,但是加工为成品磨就能卖到20多元,收益自然提高了一大截。

在我父亲任大队长时,俱三爷找到我父亲商量,如果他加工了石磨多卖的钱能否和大队里各要一半,父亲自然同意,因为大队的收入有增无减,何乐而不为。但是等四清工作组来了,俱三爷加工石磨挣的钱全部被视为“多吃多占”,必须退赔,合计800元。俱三爷拿不出钱来,没办法,只得把他父亲刚盖起来不几年的大西屋卖给大队,自己带着老婆孩子住到闲园子里,俨然像是1947年土改那样把地主扫地出门。

四清工作组如此这般还不算,还认定我父亲肯定收了俱三爷的好处,并定性为“贪污”,于是工作组又通过举伪证、造假账、逼供信等办法,认定我父亲“贪污”1020元,目的就是要把我家刚盖起来还没住的大西屋也卖给大队里。但是父亲宁愿借钱也不卖大西屋,于是父亲就成了淄川区头号“贪污犯”,在文革中最有“资格”给市委书记刘干陪审。直到文革结束后,政府才给父亲平反昭雪恢复名誉,但是那退赔的钱却不再退回。

后来,俱三爷的大西屋也花钱买了回来。十年河东十年河西,三十年太久,只争朝夕。

俱三爷为我们家錾过磨,父亲自己也錾过磨,所以我看样学样,也会錾磨。其实,所谓錾磨就是把已经磨平滑的磨齿再加深和剁出新的磨齿来,这样就加大了石磨的摩擦力,石磨就“快”了。

结婚后,我也给岳父家錾过磨。錾磨的工具除了专用手锤之外,还需要钻头和铁剁子,这些我们家里都不缺。錾磨要把石磨的上层翻过来,让磨齿朝上,然后用钻头顺着原来的槽沟錾一遍,起到加深槽齿的作用;然后再用铁剁子均匀地把磨齿剁一遍,要剁细剁匀,起到修旧如新的效果。錾完了上层再錾下层,錾一盘石磨需要一天的时间。注意錾完磨后第一次用,要推一些麸皮之类的猪食,以免牙碜而浪费了粮食。

现在村里的石磨都很少了,哪里还有錾磨的师傅?如果拍摄电视剧或者是景点录像,我这点手艺还会派上用场的。每每想到这里,心里就美滋滋的,这叫艺不压身啊。

(14)工匠的命运

嫁鸡随鸡,嫁狗随狗,我想这句俗语大家都知道吧。

大哥16岁去唐山学打铁,1958年结婚回家。先在张店机务段当工人,后在村里干铁业社,1966年被抽调去建设淄川农技实验厂(淄川东关机器厂),白手起家,是车间主任。后被村里强行追回,不久被王村公社抽调到王村公社煤井和王村制修厂工作,在车间主任的位置上光荣退休。期间村里开砖窑,让他回来负责压砖机,直到教会别人才让回公社制修厂。

我们小兄弟结婚以后,大哥给我们每人打了一把菜刀,是夹钢的,即只有刀刃是钢的,这样的刀既锋利,又好磨,其实这刀大多是大嫂抡锤打出来的。记得那时候,只要大雨过后下不了地,大哥就喊我们去他家里抡大锤,兄弟几个叮叮当当打一天铁,什么火柱、泥匙等生活用品铁楔、大锤等上山采石的工具,锄镰锨镢等劳动工具,盖屋用的扒焗子等啥都有了。

按照父亲的安排,二哥是应该学医生的,可惜二哥初中毕业后没考上淄博卫校,只好回村务农了。二哥说,老师领着他们去博山考试,博山的大街都是斜的,没有一条正大街,二哥一下车就掉向了,晕晕乎乎进了考场,所以没考上,老师也为他惋惜。二哥是继承父亲的瓦匠和石匠手艺最好的一个,可以说是青出于蓝而胜于蓝。改革开放后,村里成立建筑队,二哥是施工员,带队在济南建起了山东省地方病研究所大楼,为王村碳素厂修建了第一座桥(与我们村的西大桥紧挨着),最后在村主任的位置上退休。

泥瓦匠,泥瓦匠,白天沾一身,夜晚落一炕。二嫂是当庄亲,一辈子为二哥洗洗补补受了不少累,二嫂虽然没学会瓦匠,但是二哥宽宏大量、吃亏是福的理念在二嫂那里却体现得淋漓尽致。跟着谁家随谁家,二嫂一辈子受了不少委屈。

三哥是山东机器厂(七三二厂)技校毕业,学的是木工。在分田到户后,为了照顾家庭从博山调到山东生建八三厂,再调到周村邮局,最后回到王村邮局,我的木工技术就是跟三哥学的。七三二厂是军工企业,三哥对老式家具、扠屋架等传统活儿不很熟练,但是对新式橱柜却做得非常拿手,很受欢迎。

三嫂是王村街上的人,结婚后一开始跟三哥在博山住,有了孩子后回家住。特别是分田到户后,带着几个孩子,很不容易。三哥脾气暴躁,经常和三嫂吵吵闹闹,借酒消愁愁更愁,46岁上撇下妻儿老小撒手人寰。但是三哥对父母的孝心,对小兄弟们的爱心,我们都感受得真真切切。

四哥和我一样,都是淄博八中毕业。四哥的个头不如我高,但比我粗壮有力,干活如卖命。生产队收了工,自己再推着车子上山采石头,很多时候我们都吃了晚饭四哥还没回来,为我们小兄弟们吃苦受累毫无怨言。四哥的石匠活做得很精细,我用的石磨就是四哥给做的,四哥还会加工城里人磨豆浆用的那种小石磨。

改革开放后,四哥以杀猪为业,起早贪黑,风里雨里很是辛苦。四嫂一个女人家,半夜三更起来帮着四哥杀猪,又脏又累,弄不好让那些猪蹬一个骨碌;四哥出去卖肉了,四嫂在家翻肠子、褪猪毛、洗下货,一天也不得闲。四哥脾气也不好,四嫂经常受气甚至挨打。但四嫂心眼好,我家困难时经常接济我们。四哥现在染病卧床,70多岁的四嫂还要为他擦屎擦尿,很是辛苦。每逢回老家,四嫂就对着我鼻子一把泪一把。我知道,只有这时,四嫂才能释放自己的委屈,我的眼睛也是湿润的。四嫂,谢谢你!

六弟没有我的机遇好,由于文革的原因,小学没毕业就参加了劳动。但是六弟心灵手巧,大哥的铁匠、二哥的瓦匠、三哥的木工,四哥的石匠他都学得来,是个样样通。在家里干木工活,我俩是搭档,一起拉大锯。刨木头、沾板子、打门窗、扠屋架,非常默契。我是哥哥,习惯了指手画脚;他是弟弟,习惯了埋头苦干。六弟的性格比我还倔强,他把吸烟喝酒当做健康的重要举措,至今痴迷不改。

六弟倔脾气,弟妹受委屈,两口子没有花前月下,干啥都是“张了碾,砸了磨——石(实)打石(实)”的。和四哥一样,六弟两口子也杀了十多年猪,累了一身病。弟妹也是70岁的人了,还整天去打工挣钱。前些日子出了点车祸住了院,都劝她别干了,可是她不听,出院不久又去上班了。苦人苦日子,辛劳一辈子。

在那个时代的农村,我们兄弟六人都算是手艺人,但没有吃香的喝辣的,都是一辈子下苦力。若细分起来,一、三。五似乎有吃皇粮的命,但是一、三已经走了,只有我还在追寻他们的路上;二、四、六就是吃苦受累的命,唯一脱离苦海的机遇都让残酷的现实给糟蹋了,但愿他们安度晚年吧。

父亲说过:“巧者是拙者之驴”,任何工匠似乎都是为别人而生。“卖盐的老婆喝淡汤,编凉席的睡光床”,就是工匠们的真实写照。工匠一生,辛苦一生。

作者简介:邵祺昌, 1951年10月生人,退休教师。是淄博市模范班主任、淄博市劳动模范、淄博市十佳师德标兵、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者;淄博市优秀五老红色故事宣讲员,在全市关心下一代工作中表现突出的老模范。退休之后,喜欢写作,有《与共和国一块成长》《山村的记忆》《烙印》等散文集出版。

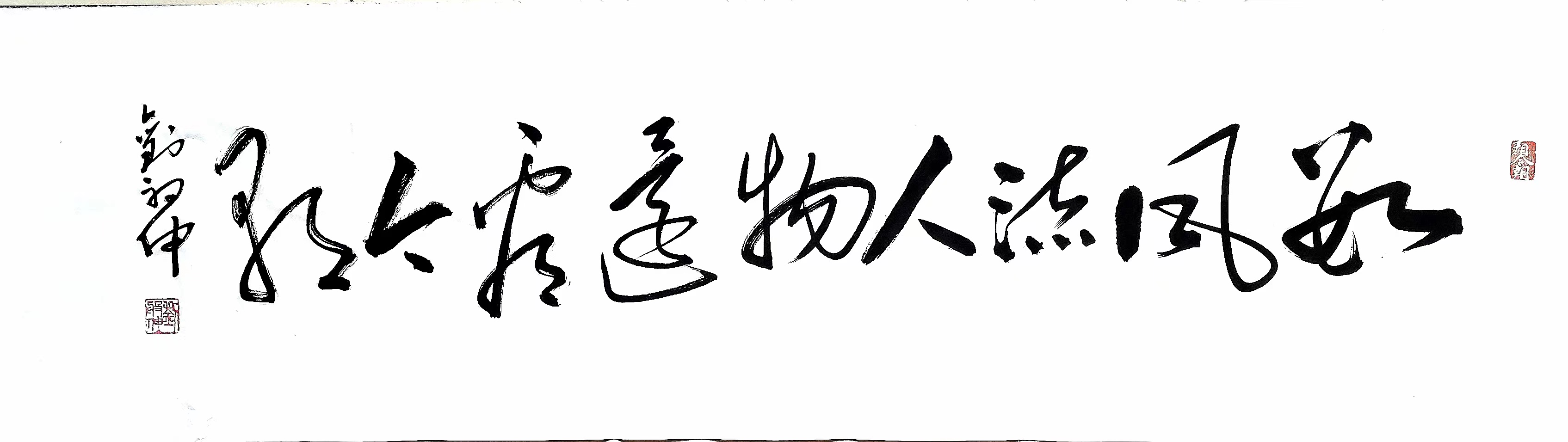

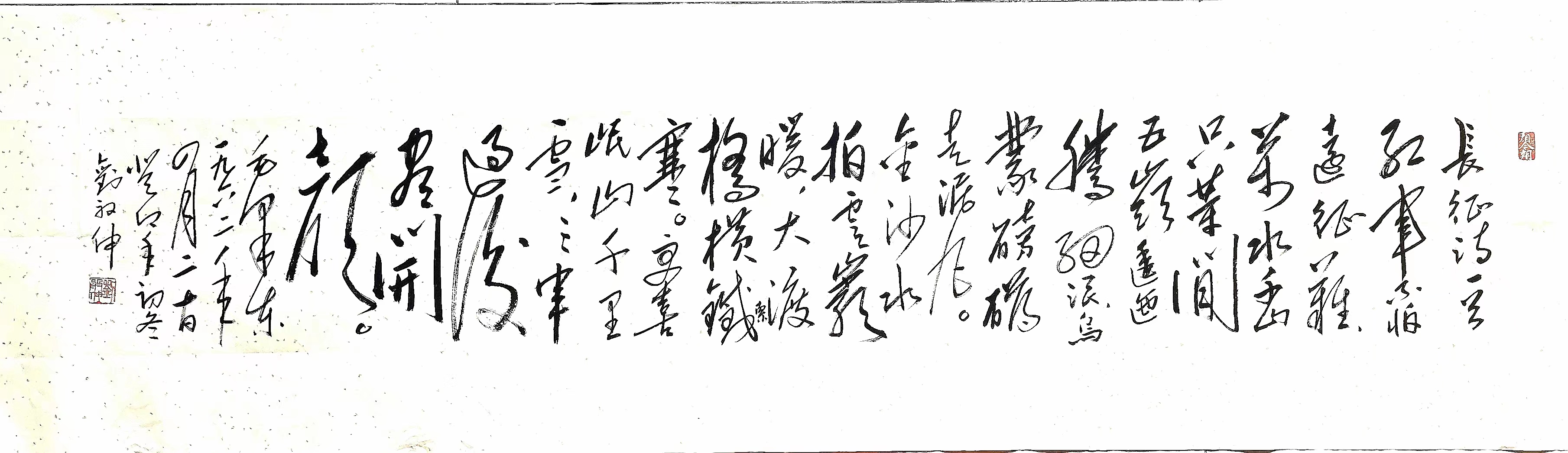

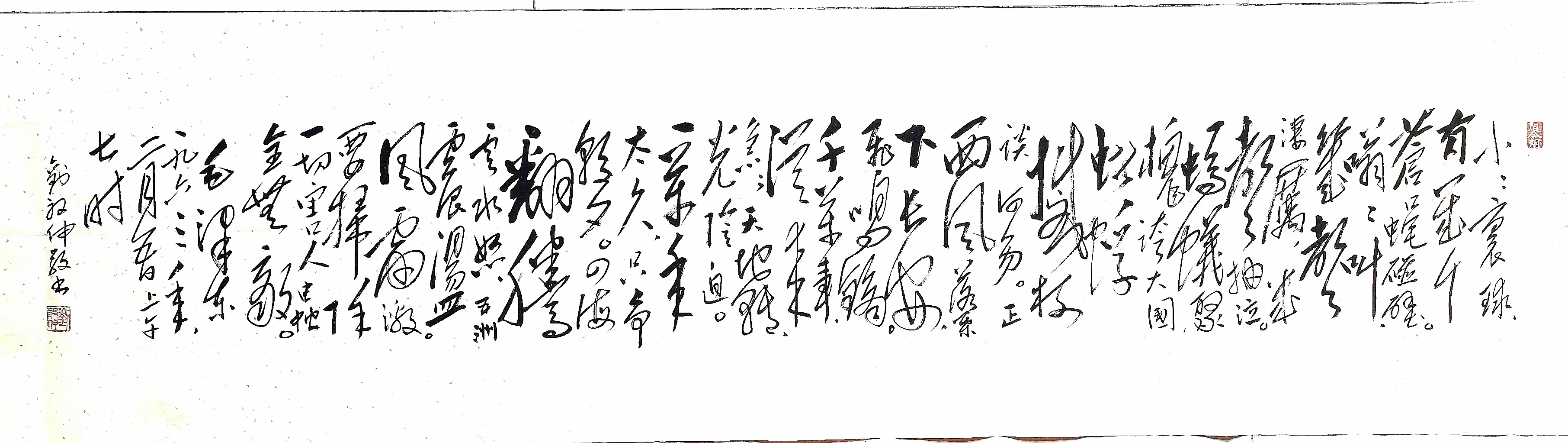

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版