我的工匠故事(上)

邵祺昌

开篇语:父亲主张自力更生,万事不求人。他教导我们“求人不如求自己” “艺不压身”,鼓励我们多学点技术,“老来是把扑手”,即有一门吃饭的手艺。记得父亲说过“匠改匠,不走样”,所以我跟着父亲学会了瓦匠和石匠,跟着三哥学了点木工。在生产队里还学了做粉皮、粉条,即粉匠;学会了扶耧、扬场。这都是些技术活,当然也是力气活,也是脏活累活。虽然这些活儿我都做过,但是做得不精,不能维持一生,所以最终成了一个教书匠,老来生活无忧。

(1)上山

“上山”是我们那儿的一种活儿,就是到山上采石头打石磨,或作建筑用石材,如盖屋用的窗台、窗梁、门砧、门梁、方石、腰砧、悬砧什么的。

俗话说靠山吃山,靠海吃海。我们那儿紧靠冲山(蒲松龄笔下的龙舟山),山上的石头就是做煎饼磨子的好石材,老一辈人就靠着上山打磨或开采建筑石材换个零花钱,所以在我们村,十有八九的男劳力都会石匠,甚至还有人讥讽说“大史家庄的狗都会打石头。”

改革开放前。基本属于农业社会,种地打粮是正业,上山采石是副业,但是搞副业是提高工值的主要途径,所以生产队里都有副业组,我们生产队的副业组长是王焕章,他带领三五个老石匠一年四季都是在上山。除非麦秋两季当忙的时候,队长才让他们暂停上山,下来帮助收种庄稼。

那时候,我们生产队的石窝(采石头的地方)在冲山的东山头,就是嘉靖《淄川县志》所载冲山:“在县治西三十五里,其形突然上起”的地方。这个石窝解放前是我们队里王焕章家个人的,所有大家都叫它王焕章石窝。这个石窝岩层很高,在石窝底里往上看,几乎有10米高。

在山上开采石头,首先要把地表面的荆棘,土层和地表石除掉,这个过程叫“施工夫”,无需技术,只要有力气就行。“施工夫”一般由学徒工承担,我二哥和王厚义(王焕章的长子)就是经常“施工夫”的年轻人,他们后来都成长为优秀的石匠。所以要想上山当石匠,必须从“施工夫”干起,没有一年半载的“施工夫”经历,可能就没有机会学到石匠技术,特别是打磨的技术。

经过“施工夫”后,就露出岩层来了,石匠们就根据岩层的纹理,用撬棍或者放炮把巨石从岩层上剥落下来,再量材而用,或打石磨,或作门梁等建筑材料,没有大的浪费。改革开放后,山东(王村)耐火材料厂,通过化验认为冲山石可以用来做耐火砖的石英石,于是在石窝里积攒多年的片石也成了好东西,都让我们这些小青年用手推车送到耐火厂卖钱了,所以我们生产队的工值一般在一块钱左右。

上山的人数,也是因时而定。秋收秋种结束以后,农业上的活儿不多了,为了增加副业收入,也为了培养上山的接班人,队长就会多安排一些年轻人上山,于是我也成了上山队伍的一员。因为村庄离石窝比较远,所以早晨不上山,但是要到工具房那里把用钝了的钻头重新淬火,我们叫“冾(qia)家伙”。我们年轻人没有技术,就只会拉风箱,所以几个年轻人就倒替着拉风箱,由老师傅负责冾家伙,都是记工分2小时。

吃过早饭以后,先去工具房背上一天所需要的几个钻头,扛着大锤和撬棍、铁契,或者用筐抬着,就浩浩荡荡地上了山。

来到石窝里,根据师傅的分配,年轻人有的“施工夫”,有的学习打炮眼。我因为跟着父亲学会了加工石材的技术活,所以非必要不安排我“施工夫”,有时候抡大锤打炮眼,有时候就学着打石磨,或者学着打契窝,打好契窝,安上铁契,就抡起大锤用力打击铁契,打累了,几个人轮流打,直到岩石出现裂缝为止,再用撬棍顺着裂缝把岩石拨开,就可以量才而用了。

后来,我跟着父亲学会了瓦工,就很少上山了。1978年当了民办老师,一辈子教书为业,所以上山的活儿基本没学会。改革开放后,赚钱的门道多了去了,谁也不愿上山干这种费力不赚钱的活儿了。现在村里除了七八十岁的老石匠之外,没人会上山了。

(2)小苗儿挂满了泪水珠

在《上山》一文里,我提到了生产队里上山采石头,那是集体的副业。其实我们村里要盖屋的人家,很少有人从生产队里买石头,都是到山上找个小石窝自己采石头。当然,个人力量小,不可能放炮采石,多以裸露的石头为目标,很少“施工夫”就可以采石头。

我们冲山的东山头,就在王焕章石窝的上边,有一大片山坡,足足有几百亩,我们村称之为“叉堰里”。因为那里有我们先人用片石叉起来的一道石堰,也是我们村与岭子镇小口村的分界线,“叉堰里”以内属于我们管理,那里有树木、山地、坟墓和石窝。“叉堰里”以外归小口村管理。

每年的腊月二十二王村大集,就是我们生产队放假的日子(个别年份也有腊月二十七放假的),因为大家需要赶集置办年货。此后至腊月三十的日子里,一般是社员们自由行动的时间,那些需要盖屋的人家,就利用这段时间到山上采石头。

大概在上世纪70年代前期,腊月三十前的几天里,我们一家在“叉堰里”采石头,父亲、二哥、四哥是主力,我负责“施工夫”打下手。我们是吃过早饭上山,中午在山上吃自带的干粮,不到黑天不回家。需要说明的是,二哥早已结婚并有儿女,但是为了我们未婚的小兄弟,依然是舍小家顾大家,协助父亲把我们小兄弟养大成人。二哥今年84岁了,仍然时刻挂念着我们几个小兄弟,是我们的主心骨。

那年的一天,天气阴沉,似乎还飘着零星的雪花,我们一家人在“叉堰里”采石头。这里的石头都裸露在地表面,稍微“施工夫”就可以采石头。记得我们挖出了一块大石头,石头不厚,约有10多厘米,一米多长,一米来宽。如果把这块石头裁成三个“苗子”就会浪费石材,如果裁成四个“苗子”有点儿勉强,特别是最后一个既短小又单薄。但是我坚持裁成四个,二哥听取我的建议,一会儿四个“苗子”就出来了,一家人很高兴。

那时候,还属于运动时期,唱语录歌和红歌很时尚。记得《毛主席的书我最爱读》这首歌里有一句歌词是“好像那,旱地里下了一场及时雨啊,小苗儿挂满了露水珠啊”挺有韵味,动不动就哼两句。所以当我和二哥把这块短小瘦薄的“苗子”架出来的时候,我顺口唱了一句“小苗儿挂满了泪水珠啊”,唱完后还加上一句道白:“它太委屈了”,结果引得二哥和四哥都笑了起来。当时,我感觉到这句歌词用在这里太恰当了,太及时了!

后来,父亲用这四块“苗子”给我盖了新房,那个挂着泪水珠的“苗子”就成了我的陪伴。1978年我当了民办教师,1992年进城教高中,大约在1997年之后,我筹钱买“房改房”,就把老家的房子卖给了邻居。2013年,全村整体搬迁之后,那套房子就被夷为平地了,我那可怜的小“苗子”不知去哪里?但是,每逢想起这事来,我还是念念不忘那个小“苗子”。

(屋门上的石梁。悬砧,腰砧)

(3)下山活

石匠可分为两大类,一是“上山”活,就是上山采石头;二是“下山”活,就是把采下来的石头加工成各种建筑用材,比如盖屋用的石梁、底砧、腰砧、悬砧、托石、条石、苗子、方石等,或石牌坊、坟墓掩石、铺道石等,也包括扒石槽、摲磨、摐炉支等杂七杂八的石匠活儿。

我曾炫耀过我会石匠,其实就是做些“下山”活,“上山”活也就勉强得20分,而“下山活”可以得80分。

我学着打石头大概从十七八岁开始,因为父亲要给我们盖屋,所以大门口外积攒了很多需要加工的方石原材料,在生产队劳动之余,一早一晚、饭前饭后,都是打石头的时间。记得那时候,上坡回来,见母亲还没做好饭,就拿起手锤在大门外打石头,直到母亲把饭菜端上桌,喊一声“吃饭唻”,才恋恋不舍地放下手锤去吃饭。现在不打石头了,而是打电脑了,所以一日三餐都是老伴做好饭,喊上几遍“吃饭唻”,我才很不情愿地离开电脑来到饭桌上。这个不喊不吃饭的习惯跟了我一辈子,就是在那个时候养成的,真是积习难改啊。

打方石是一个石匠的基本功。因为方石不怕打坏了浪费石材,只要功夫到了,最终就能成功。记得刚开始的时候,右手抡起的手锤往往打不到左手的钻头顶上,而是落在了左手的拇指或食指上,甚至是砸到手面上。一边是嫩嫩的皮肉,一边是铁嘴钢牙,我哪里是钢铁的对手啊,所以往往是左手上血泡不断,甚至是血乎乎的。忍着痛,咬住牙,坚持下来,三天五天,十天八天,终于过关了!

在学会了打方石的基础上,其它的建筑用石材也就慢慢地学会了,只要功夫深,铁杵磨成针嘛。但是要想成为一个优秀的石匠,就必须学会“雕龙画虎”,就是在石头上打出细密的花纹或各种图案来,这个难度就有点儿大了。记得我是从做托石、条石、苗子开始,因为它们都是在房屋的高处,下面的人看不清楚,也就是说比较遮丑,容易蒙混过关。因为是给自己家打的,只要自己不嫌弃就行,所以在父兄的身传言教下,我也慢慢地学会了做腰砧、悬砧、石梁等细密的“下山”活,甚至可以背着手锤和钻头出去混饭吃了。

记得未婚妻家大门的腰砧、悬砧、石梁都是我做的,大门楼子也是我盖起来的,从而得到岳父母的高度认可,顺利地把媳妇娶回家。爱人之所以嫁给我,不是我长得帅,不是我会写文章,而是因为我不仅吃苦耐劳,而且石匠、木匠、瓦匠,样样皆能。在他们眼里,我就是个能工巧匠,是值得托付一生的人。

记得有一年,我和四哥去王洞村三姑家帮忙盖屋,首先是推石头,要从十来里远的章丘赵庄的山上把石头运回三姑家,这是力气活,只要有力气就行。几天时间,推完了石头,再开始打石头,因为三姑家是一次性盖两座屋,所以需要打四个腰砧,我和四哥,还有邻村的邱师傅(也是三姑家的亲戚)一人一个。说起来那天该当我露脸,在我把腰砧所有需要的花纹做好之后,还要把腰砧的后尾巴打好,我拿起手锤只用了几下,就和打了墨线一样,腰砧的后尾巴就基本成型,没用了几钻头就大功告成了,邱师傅佩服地说“好快手啊”。其实我的技术远不如他们俩,只是碰巧了而已。

后来结婚了,当了民办老师,这些石匠活儿就很少做了,除非自己家的兄弟们盖屋,才拿起手锤“梆当”几下。再后来进城教高中,我的石匠手艺更是没用武之地了。现在如果让我再拿起手锤打石头,恐怕又要把锤头砸到左手上了。

(4) 驰头

这里的“驰头”是指农村房子四角砖壩子上端条石以上的部分,一般由7层或9层砖组成,但是每层都以不同的形式向外延伸1--2厘米,目的是与拉长的屋檐相匹配。做好了的“驰头”看上去像个奔驰的马头,所以人们叫它“驰头”。

我干过瓦工,做过“驰头”。实际上,“驰头”是事先做好的,因为这些砖要经过整修打磨,一般是用瓦刀砍砍砖的棱角,再用其它砖来打磨光滑,所以这个过程叫砍“驰头”,一般是有经验的老师傅来做。一座屋有四个角,也就是需要四个“驰头”,于是我这个年轻瓦工也就有了砍“驰头”的机会,从而掌握了一点技巧。

砍“驰头”实际上是倒着进行的,即先把第九层的转砍好磨光,再砍第八层,以此类推最后砍第一层的那个砖、砍完了,依次摞好,就自然形成一个倒立的“驰头”了。如果有“苗子”,就先把苗子摆在最下面,再放上第九层砖,看看“苗子”与第九层砖的弧度是否一致。因为“苗子”石是早已做好了的,所以砖的弧度要以“苗子”为准。

瓦匠砌“驰头”的时候,要有专门的小工负责拿摞好了的“驰头”,四个“驰头”就有四个小工拿,都是拿一层砌一层,千万别拿乱了,否则就乱套了。最后放上“苗子”,一个“驰头”就做好了。因为做“驰头”的砖都是经过砍、磨加工了的,所以最后还要用磨砖的细末加水,搅拌均匀后把“驰头”全部涂抹一遍,再把砖缝开出来。白白的缝,灰灰的砖,这时的“驰头”整齐、精神、好看。

有九层砖的 “驰头”,自下而上开始数,第一层是“滚边”,就是把砖砍去一个棱再磨光,“滚边”要外探2厘米。第2--5层是“迎风”,过去有专门的方砖,讲究的人家还刻上福、禄等字样或吉祥图案;现在多以普通的砖(一个立面,两个侧面)代替,外探2厘米,也有内缩的。第六层也是“滚边”。第七、八、九层是一个整体,其弧度要一致,外探的部分一般分别是2、3、4厘米等等不一。“苗子”的弧度一般是由“苗子”的厚度来决定的,外探5--10厘米不等。

砍“驰头”的砖,都是挑选好砖,以手工砖为宜,机制砖很难砍。现在都是砖屋了,会砍“驰头”的师傅也少了,盖屋也基本不做“驰头”了。但是那些老屋上还有一些精致的“驰头”,值得我们去学习,去传承。

(我家大门的石头壩子)

(5)独具匠心

其实,作为一个工匠,不仅要把活儿做到极致,还要有创新精神,设计并建筑出来前所未有的新作品来。

我学会了石匠和瓦匠之后,为了节材省钱,硬是想出了新办法,干出了新事物。

首先是水泥壩子。改革开放前,经济水平低,人们就想方设法少花钱,尽量少花钱多办事,甚至是不花钱也办事。我住的新院落是父亲带着我们兄弟几个亲手盖起来的。农村盖屋,讲究砖镶壩子砖镶门,否则就是“坯打垛子”,既不结实,也不耐看。为了省钱,我大胆地采取用水泥壩子代替砖壩子的办法,终于把三间大北屋盖了起来。

制作水泥壩子,首先是设计好它高低宽窄,我通过测量父亲盖的大西屋,从而得到实际数据,再编制钢筋架子,所谓“钢筋”实际上是用三哥从工厂里带回来的废旧花铁皮。再用木板制造出模型,从河滩里捡来青石子儿,买来水泥就可以制作出水泥壩子了。同样,窗户壩子我也是用水泥制作的,只不过窗户壩子用了三小块;四角上的墙壩子用的是两大块,中间用一个腰托石加固。当我们用水泥壩子盖起三间大北屋时,让一些老瓦工睁大了眼睛,也赢得了社员们的称赞。

后来在盖大北屋西头小北屋的时候,除了两个大角继续使用水泥壩子之外,我又别出心裁地用一些半截青砖或红砖拼凑了窗户壩子和门壩子,最后用水泥浆全部刷一遍,就成了统一的水泥色了,再把灰缝重新开出来,一个崭新的壩子就立在我们的眼前。这样的壩子同样也能省钱,因为这些半头砖都是我平时积攒起来的,一分钱也没花。

再后来,盖大北屋东头小北屋和大门的时候,我又创新了石头壩子。因为我们村的南山上有的是石头,我根据盖屋时门口的高度把它平均分成几等分,事先把石头做好,到时候按图索骥搬过来砌好就行了。这样连水泥和钢筋都不用了,再说石灰也是我们自己的石灰窑烧出来的,几乎不花钱,一座小北屋和大门就盖起来了。

这些水泥壩子和石头壩子是砖壩子的替代品,没有推广的必要性,也不可能申请专利,但是 在那个时代,能在尽量省钱的前提下盖起屋来,娶了媳妇,还是功不可没。不过2013年全村拆迁时已经没了踪影,幸亏石头壩子的大门我拍照了,才能留存下来。可惜水泥壩子没有照片,有点儿遗憾。

(我主持修建的东大桥)

(6)东大桥

我们大史村是三面环水,一面靠山。有水就有河,有河就有桥。不过河是祖祖辈辈在流淌着,桥是在人民公社时期修的,所以我对人民公社很是留恋,因为那才是心往一处想,劲往一处使,不像小岗村,就知道分分分,一点儿社会主义觉悟都没有。

扯远了,咱说修桥。我们村的西河,是通往乡镇驻地赶集上店和向王村火车站运送石磨的必经之路,在1966年之前只有简易桥,洪水冲垮了就得蹚水过河,很是不便。直到1966----1967年,我们村才在西河上修起了一座石拱桥,石材几乎全部来自于扒坟平墓的石头,就算是老祖宗再次为他们的子孙作贡献吧。当时的大队领导是毕德才和刘守信,但是在修桥施工技术方面是由我父亲负责。

我们村的东河,是一条季节河,冬春干涸,夏秋洪水如猛兽般的呼啸而下,简易桥是年年修年年垮。桥东边的“姑子堐“”上有几百亩土地,河崖头十几米高,只有用牛拉车才能上得去,要不就得两个男劳力一推一拉才行。1976年,村支部书记毕德才下决心在东河修桥。

一个村修一座桥,并且是10多米高,20多米长的大桥,那是何等的困难!幸亏当时我们村有个20人左右的村办建筑队,由家族辈分高、瓦工资格老的马方仲任队长,我这个有文化又技巧的年轻人当记工员,实际上还是施工员。

修桥的关键是确定桥拱的跨度、高度和弧度,因为我学过三角形的外心定理,所以先在本子上画出草图,再去社场里放实样。当我和马方仲、毕润远、毕有承、宋汉香等人在社场里画实样的时候,根据我的要求,很快就画完了,这让他们好生惊讶,但是他们不明白其中道理。

画出实样后,再把整个桥拱分割成相等的扇形板块,然后用版纸剪下来作为样板,交给石匠们按样去加工券石,每天下午由我负责验收并记账顶工分。

还有一个困难就是要做券板,那时候没有预制板这个说法,我和毕质先就用棺材板土法制作。然后一块一块拼接起来就是整个大桥的圆拱形状了。等把桥墩修好了,再用黄土填满并堆高,就和鲁班修赵州桥那样,按照我们做好的券板打好土胎,实际修的时候就把券石放在土胎上,最后合拢后再把土胎掏掉就行了。

因为修桥要避开雨季,所以应该是1976年秋后开始修桥,到1977年1月份修完,也就是春节前竣工的。修了这东大桥,不仅我们村种地方便多了,就连冶头公社(今商家镇)的小史、地铺、白家等村的人去王村赶集可就方便多了,成了名副其实的东大道。可惜在我们村搬迁之后,这东大桥几乎废弃不用了。

东大桥竣工之日,大队里专门请了公社电影队在大桥下面放了电影《江山多娇》,还杀了一头猪,猪肉按人分给参加修大桥的三五十名社员,猪下货就给建筑队的技工作下酒菜了。当时我刚结婚不久,就安排妻子在家里煮好了猪下货,然后建筑队的匠工们就在我家里喝酒。由于我的婚房只有一间屋,并且只有两把椅子,所以七八个人基本上都是站在桌子前喝酒的。

修建东大桥的主要瓦工有:马方仲、宋汉香、毕有承、邵祺昌、马敬之、毕润远、马本桐、毕宜先等。可惜他们都已作古,只有我还在残喘苟延,真的很想他们。

(7)险事

无论是干木工,还是干石匠、瓦匠,时刻都有危险的事儿发生,所以劳动安全是生产管理中的重中之重,要常抓不懈。现在,企业里都有专门的安全管理部门,由专业人员负责。

“险”事,我们那儿谐音说“悬”事,如果是很危险的事,会说这事好悬啊或真悬啊。在我的十年工匠生活里,办得悬事还真不少。不是不重视,都是些突发事件,属于防不胜防的事情。

我自幼胆小,所以做事比较谨慎,在人们眼里是一个很“老把”的人,一些重要的岗位交由我去干。比如说淘大井,就安排我在井口上负责上、下料。井底下,经常有七八个人在劳动啊,一旦失手,轻则伤人,重则伤命,后果不堪设想!

大约在1975或1976年的大年三十晚上,我还未婚(我是1977年元旦结婚的),分居多年的大哥来到我们家,向父母请安。其实,大哥家和我们家是斜对门,大哥年三十晚上来,纯粹是礼貌,是尽孝。当时我正在电灯底下做木匠活,记得是用刨子刮一根1米多长的木头。由于木头较长,接连从木匠凳子上掉下来几次,大哥见状,就想用手给我扶一下木头。可当大哥把手伸到木头那一头的时候,我一刨子下去,就把大哥的手顶在了“铁碰头”和木头之间。那“铁碰头”像锯齿一样锋利,我这一刨子下去也是用足了力气,只见大哥的两个手指头立即就鲜血直流,吓得父母赶快给他包扎。十指连心,大哥那个痛就别说了。娘一边包一边叫着大哥的乳名说“你是来干啥来啊”。至于大哥回家后,大嫂是怎么说的我就不知道了。

大概也是我结婚之前,在一年夏季麦后给本队的一户社员披(pei)屋,就是把新麦秸覆盖在旧屋面上。披屋是从两面下手,几个师傅在前屋面上,几个师傅在后屋面上,等“翻檐”之后,在架子上够不着了,就要“吊船篷”,就是用一根很长且直的木头(一般是两三根木头接起来)压到新屋面上,师傅们踩在木头上继续披屋。“吊船篷”是两边的屋面上同时进行,也叫“坠油瓶”,一个人要上、下船篷,都要和对方先打招呼再上、下,不然就会使对面的人措手不及滚下屋面去,轻则摔伤,重则要命。

记得那一次,我和宋汉香大哥是一对,他在屋前面,我在屋后面。当我们披完了屋,压好了脊,在退船篷的时候,我的手突然一松,因为那边还坠着一个人啊,只见那“坠油瓶”的绳子飞一般地退去,那面传来一片惊呼之声。这时,如梦方醒的我才赶紧抓牢了绳子,船篷不再退落了,那边传来宋大哥的声音:“邵祺昌,你干啥?心思着你老把来,差乎要了我……”。好在有惊无险,连忙说:“一倒手,没抓住。”

还有一次,应该是在1977年4月3日下午,我们建筑队在给毕叔家盖屋,一阵小雨过后,太阳还挂在天上“打提溜”。农村干活不论点,讲究日落而息,既然还有太阳就得再干,我招呼了大家一声就上了架杆。农村的架杆都是些弯曲不直的木头,加上雨后湿滑,我端着个灰盆子没走几步,突然脚底下一滑就从四五米高的屋檐上头朝下摔了下来。一片惊呼之中,大家扶起了我,只见右手腕子已经朝了后,头上还流着血。

闻讯赶来的大队书记和父亲、二哥连忙找来拖拉机,把我送到岭子公社郝家大队赤脚医生陈月河家接骨。可是还没接完突然停电,是打着手电才接完的。陈医生不放心,嘱咐我们第二天去医院拍片子看看。第二天,弟弟用小土车推我去王村医院复查,医生看了片子说很好,这才放了心。回来的时候路过我爱人的村头,六弟去和我岳母报了个信,直到黑了天,下班后的爱人才急急忙忙回来,由她照顾我的起居生活。

一年后,我当了民办教师;现在,老伴说我是享得她的福。可是,那送我去郝家庄的拖拉机手是谁啊?从来没问过。

(8)打伴门

我经常自豪地说:“我们是毛泽东时代成长起来的人,是毛泽东思想武装起来的人。” 所以,一辈子为人处世坚持三原则,即“国家利益和家庭利益之间,以国家利益为先;集体利益和个人利益之间,以集体利益为先;他人利益和自己利益之间,以他人利益为先。”

由于我会木工和瓦工,1978年至1992年在王村镇任民办教师期间,经常帮助同事家里干点力所能及的活儿。

我的同事韩老师要结婚的时候,想为新房做一对“伴门”子,就是在原来的老木门之外,再加上一道轻便门,因为这道门用合页固定在屋门框之间,所以也叫“夹门子”;又因为它相对于单扇的伴门子是两扇门对开,所以也叫“对门子”。时间是周六半天和周日一天,周一结婚;人物是我和张明堂、牛桓均两位老师,以我为主,谁让我整天咋呼会木工来呢;地点就是韩老师的家里。

周六下午,我们以拉大锯解木头为主,就是先把圆滚子木头解成做伴门子所需要的方木或木板。只要解出木头来,我就开始用刨子刮木料,他们俩继续拉大锯。周日上午刮板子,我在刮好的方木上画好卯榫之后,就让他俩负责凿卯开榫,我负责沾门心。沾门心那是技术活儿,还有安玻璃的那个十字架儿,都不敢托付他俩,由我亲自操作。

下午先把沾起来的门心刮出来,等他俩干完卯榫活儿,我们就开始组装,记得一直干到黑天,总算组装起来了。晚饭后,主要是先把两扇门净出来,再安到屋门框上。由于做的时候,留的“做(zu)头”太大,结果四根门桄几乎各刮掉了半公分,既费力又费时,最后开槽上合页,直到晚上11点才算把伴门子安上了。韩老师的母亲又做了稀饭让我们吃夜宵,回到家就半夜多了。

后来,韩老师下海经商,承包过王村镇中学的校办工厂,现在做古董生意。前些年在黉门中学任教时,有时还和他一块乘车。好多年不见了,不知我们打的伴门子还能用吗?(未完待续)

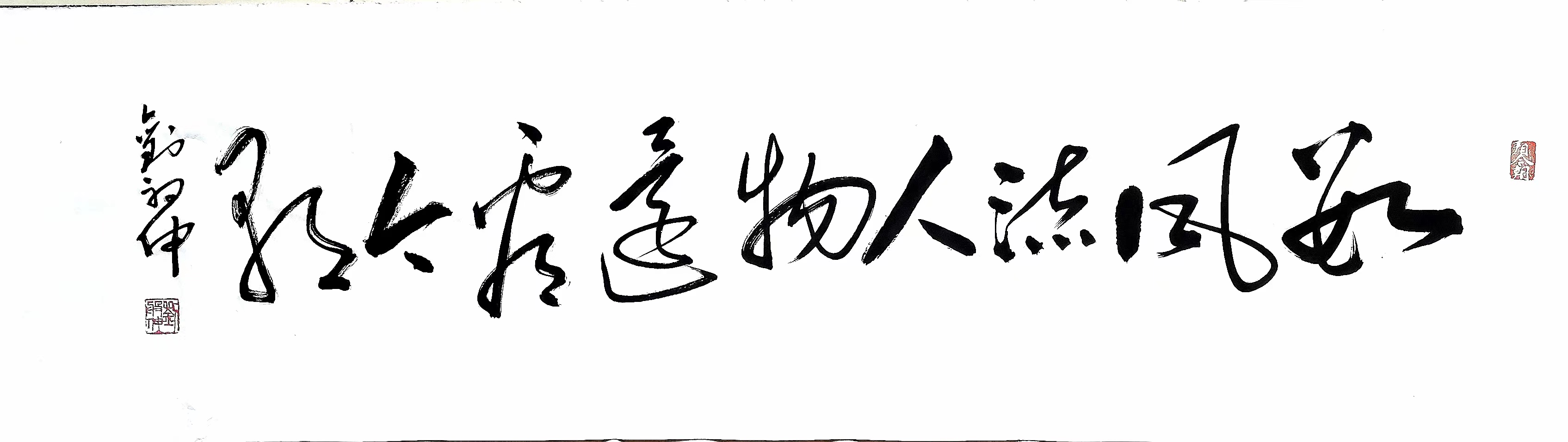

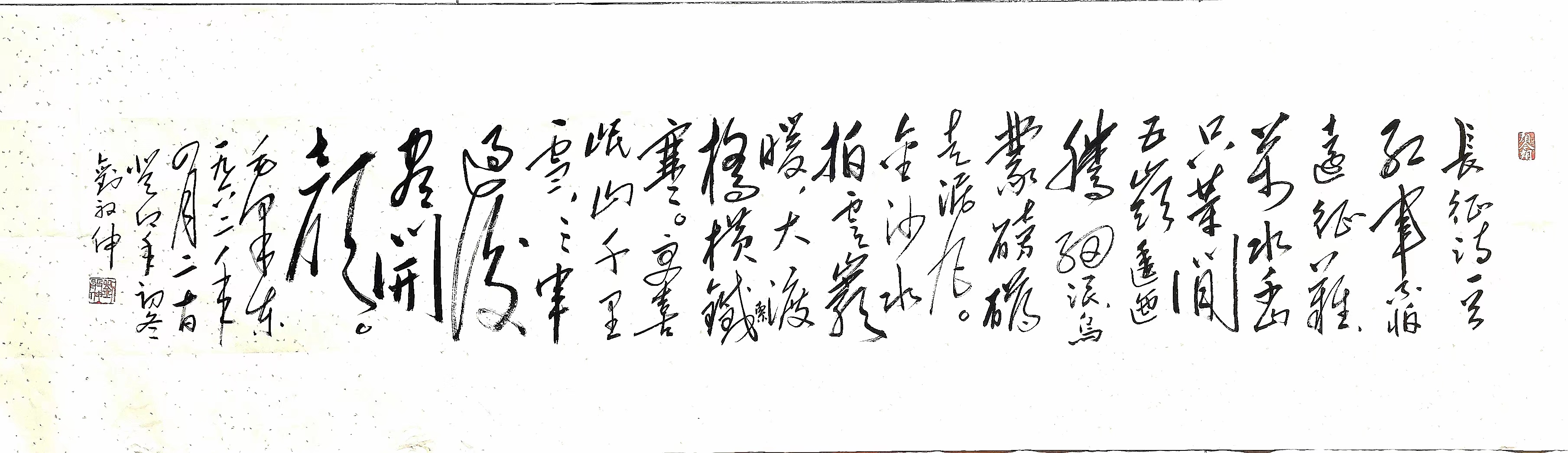

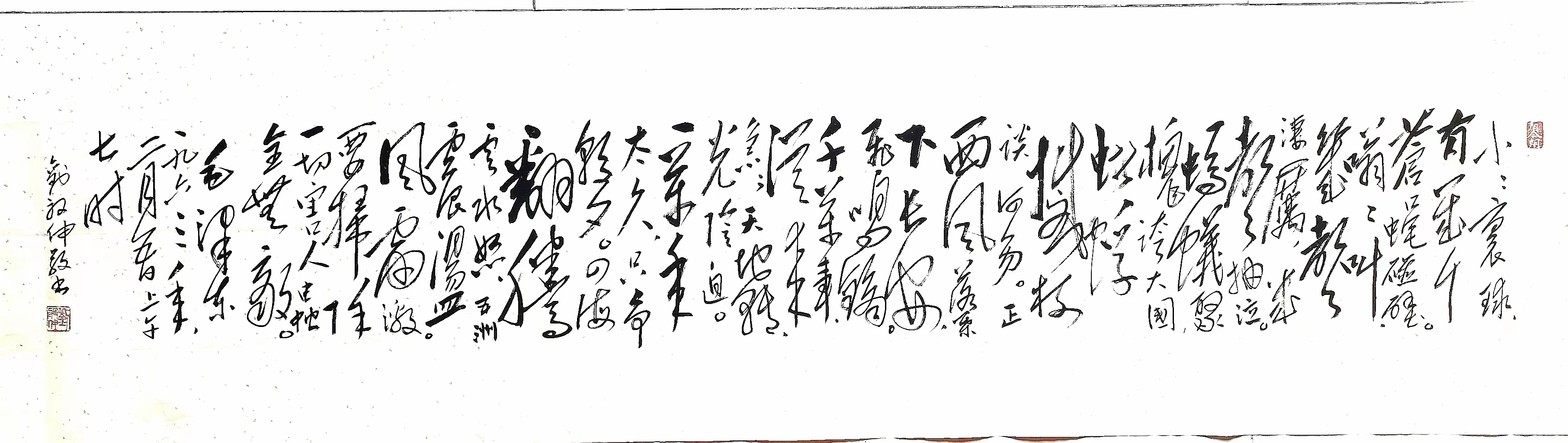

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版