马鞍山上访古迹

文/杨宇峰

早听说磁县索井村西边有座马鞍山,明末义井村的娄子阳曾在此占山为王,山上留有旗杆窑儿。一直想亲自去看看,但始终夙愿未了。

2024年12月22日,是个星期天,住在新市区的文友王健方与他的几个索井村老乡,约我一起去马鞍山看“旗杆窑儿”,顺便观赏一下山上的“水泉洞”和索井的山景,我欣然答应。

上午九点半,我在邢峰路上拔剑村口,乘上他的小骄车经王看村一路西行,约20余里的路程,来到索井村西的真武观前停车,由此开始步行登山。

马鞍山位于索井村西南,距村约三四里,远看两座高耸凸起,北峰略高,南峰略低,中间微凹,像个马鞍故名。“水泉洞”在马鞍山的北坡,于是我们决定先向上“水泉洞”,再登马鞍山。

同行的索井村老乡周荣全走在前面当向导,我、王健方和另两位索井老乡王秋文、王国耀紧随其后。先上了一个陡坡,然后绕着山梁间盘旋的山路向山谷深处走去。沿途层层梯田,坡头堰边很多柿树的树叶已落,只剩满树的红柿像一个个小红灯笼一样挂在树梢,格外显眼。

同行的索井村老乡周荣全走在前面当向导,我、王健方和另两位索井老乡王秋文、王国耀紧随其后。先上了一个陡坡,然后绕着山梁间盘旋的山路向山谷深处走去。沿途层层梯田,坡头堰边很多柿树的树叶已落,只剩满树的红柿像一个个小红灯笼一样挂在树梢,格外显眼。

“七月枣八月梨,九月柿子红了皮”。以前秋后树上的柿子被村民摘得干干净净,玉米面窝头或白馍或红薯配上红柿,可好吃了,那是山里人的一道别有味道的美餐。柿子多了,整个柿子晒成柿饼,或者切开晒成柿快,还可将干柿块碾成碎粉,配上米糠做成甜炒面,存放起来可随时食用,吃不了还可卖掉换成钱。

我好奇地问同行的人,怎么现在这柿子没人摘呀?柿子熟了没人摘,落在地上烂掉怪可惜的。他们说,现在村里的年轻人大多外出打工,家里的老人上不了树。再就是,上树摘柿子不安全,摘的柿子也卖不了几个钱,弄这些柿子远不如打工挣钱多、挣钱快,经济账不合算,所以就没人摘了。柿果只好一直挂在枝头,成为一道风景。

现在看来,虽然柿子无奈成了这种景况,但却形象生动地印证了那句“索井柿子——满挂了”的歇后语。据说,娄子阳占山为王时,就非常爱吃柿子和柿饼。

沿着山路盘旋攀登,走着走着,突然发现我左脚的鞋子前底裂开一个口子,而且越裂越长,如不想法儿,鞋底儿很快就会完全脱落。怎么办?幸好穿的是系带鞋,只好将鞋带解下,将鞋面和鞋底牢牢系紧,办法是笨了点,却很管用,鞋子总算未影响攀山。我还为在遇到这种状况时,能够想出这个办法而感到欣喜。他们风趣地说我比红军长征时穿的草鞋好多了。

当我坐在一块岩石上息歇时,健方还特意为捆着鞋带的鞋子拍了个特写镜头,说是留个难忘的纪念。

绕过三四道沟,绕到马鞍山的北侧,抬头一望,看到在半山腰处有几杆彩旗招展,周荣全说,那就是“水泉洞”了。

绕过三四道沟,绕到马鞍山的北侧,抬头一望,看到在半山腰处有几杆彩旗招展,周荣全说,那就是“水泉洞”了。

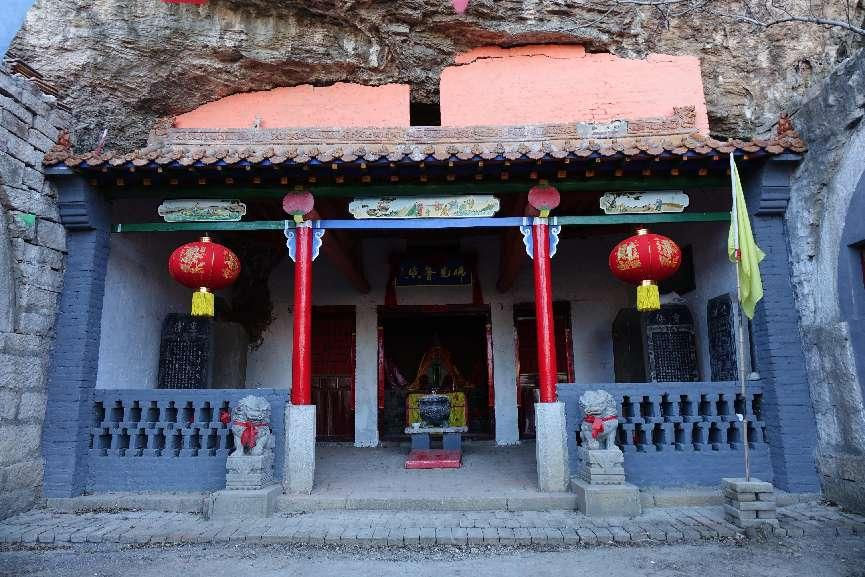

我们沿着山脊上的山路攀登约百米,来到崖壁下的“水泉洞”。首先看到的是一座拱圈门楼,拱圈上有一水泥塑雕的匾额,匾额为绿底黄字,黄字为“水泉洞”行楷字体,从左向右排。匾额上方是金黄色琉璃瓦起脊的门楼。门楼两侧有两个系着红绸的小石狮子,右侧还竖立着一块水泥牌,上书“磁县文物保护单位”。门楼虽简朴但也颇有古韵古味。

周荣全介绍说,“水泉洞”是天然形成的溶洞,洞口上的悬崖峭壁数十米高。每到夏秋丰雨季节,这处山崖流水成瀑,雨后自崖顶渗漏而下的水滴,滴滴嗒嗒,昼夜不绝,形状酷似水帘,故村民们冠于“水泉洞”的美称。此时是冬季干旱瀑布断流,但岩壁上遗留的水痕清晰可见,说明石壁飞泉的历史已经很久远了。

在“水泉洞”溶洞前有三间拜殿,庙里供奉观音、文殊、普贤三大士的塑像,西侧有“黄龙庙”和“灵官庙”,洞外还有“大圣庙”。殿廊下的石碑记载,“水泉洞”建于清同治十二年(1873 年),距今已有 130 多年的历史,因能治疗眼疾而闻名,是索井村和周边乡村群众的传统民俗文化活动场所。

参观完水泉洞,秋文、国耀说已到半山腰了,何不登顶一观。但健方考再往上走,便是陡坡,需要匍匐攀登。考虑到我已七十七高龄,而且鞋子还开了绽,征求我的意见。我想也是,已到半山腰了,不登顶就此下山心有不甘,上山看看娄子阳在马鞍山占山为王时的旗杆窑,也算了却一桩心愿。于是坚定地说,走,登顶!

尽管山路徒峭、荆棘遍布,但我们凭着必须登顶的信念,手脚并用、奋力攀爬,历经半个多小时,终于还是登到了马鞍山顶峰。山巅上矗着一个高丈余的铁制信号塔,使古老的山恋增添了一种新时代的科技风韵。

站在马鞍山顶,环顾四周、极目眺望,只见群山逶迤、层峦叠嶂,真有一种“无限风光在险峰”和“一览众山小”的感觉。王国耀戏称这是索井村的“珠穆朗玛峰”,比喻很形象。

西南方向可以看到这一带太行山的最高峰——炉峰山。在群山烘托中,尤显其异峰,独秀,笑傲云天“炉峰晚照”被称为太行山的著名景点之一。

北边不远处有几座凸起的山岭,其中的铧尖垴,最为奇特,形同三角形尖锥。健方介绍说,铧尖垴也叫“三河垴,”素称“一山分三水”。雨水落在山尖上,向西北流入南洺河,向南流入漳河,向东经索井沟到王看村流入滏阳河。所以,健方在《滏之源》中撰文说滏阳河最西源在索井,这次亲自考察,看到铧尖垴和水泉洞,信然也。

站在马鞍山向东鸟瞰,便是诺大的磁县第一村索井。只见村庄坐落在山间盆地中,民居建筑密密麻麻、层层叠叠,屋顶红色的彩钢瓦在眼光的照耀下特别醒目,给以青灰色为主色调的村庄增添了鲜艳的色彩。

当地有“七天井,八陶泉,仨岗西,俩拔剑,抵不了索井一铺滩”之说,可知此村之大。王秋文介绍说,索井村原是一个自然村,1953年,为便于行政管理,将索井村划分为上庄、双和、新华、西庄四个行政村。人民公社时,行政村改称生产大队,索井四个大队的生产小队多达40多个。

在马鞍山南北山头,各有一个直径约八寸、深一尺有余的旗杆窑儿,据说这就是娄子阳占山为王时插杏黄大旗留下来的。我对旗杆窑儿注目良久,又环顾马鞍山的地形,峰徒且坡缓沟底开阔,进山路径险要,设几道关卡易守难攻,是山寨屯兵扎营操练人马守卫防御的理想场地。这使我回忆起老辈人曾给讲的娄子阳起兵驻守马鞍山的故事。

娄自阳,磁州(现峰峰矿区)义井村人。早年父亲双亡,幼时靠讨饭为生,住在一个破庙里。但他率直善良,好结交朋友,从小就是个孩子王。他恨那些为富不仁的地主豪绅和官府,便与同乡好友高国俊和在一起学艺练武的同乡壮士,竖起义旗组建了一支农民武装。

先是在义井西大岗建立“聚义厅”,对抗官府,行侠仗义,除暴安良。随着人员增多、力量渐强,曾在义井、和村、彭城一带,攻打几个欺压百姓的地主大户,将其囤积的粮食分给贫民百姓,后官府对娄子阳的义军进行围剿,双方互有伤亡。娄子阳考虑义井大岗无险可守,不易久占,便通过考察,选中了太行山上的马鞍山,便移兵至此。

山坡驻兵成寨,山下凿井蓄水,山岭建造“王府”,山寨气象一新。娄子阳自封为王,封一起举义的同乡好友高国俊为护国大臣,封新投义军曾当过镖师的胡剑为兵马元帅,封颇有谋略的王信为军师,其他军机、内务各封有大臣。杏黄大旗在马鞍山高高飘扬,一时成为当地的山寨小朝廷。

明末崇禛年间,连续旱三年涝三年,穷苦百姓难以度日,但官府仍然贪污腐败,横征暴敛,不顾百姓死活。娄子阳命胡剑率军先后打到磁县、武安城内,杀贪官,逐豪绅,开仓放粮,救济百姓。在当地造成了震动朝野的起义声势。

这时崇祯皇帝已被李自成的义军攻破了很多城池而忧心忡忡,又在磁州地界的太行山出现了一股造反武装,更添几分焦虑。当了解到娄子阳的山寨兵力还不是很强且还未发展到攻城略地大规模军事行动的态势时,制定了对娄子阳采取了借招安为名,行剿灭之实的阴谋策略。派朝中一武将为帅,率领一支人马前去马鞍山照计行事。

官军到达马鞍山东边不远处的开阔之地安营驻扎后,便让一名军官到山寨送信,请娄子阳下山商议招安一事。娄子阳没有想到自己不足一万兵卒,竟惊动了朝廷派来几万人马兵临山下。所提出的招安要求,是真是假,一时难辩。就与大臣们商议怎么办?安排送信的官军暂找一个屋休息,义军首脑在聚义厅商议对策。

军师王信建议说:“现在敌我力量悬殊,不如答应招安,来个缓兵之计,可以先去与官军元帅谈判,让其暂缓几日上山接受招安,我们可以这几日速迅向深山转移,可以避其锋芒,保存实力。”但其他人担心官军是摆得鸿门宴,不让大王去。

王信军师说:“不妨,我算过了,大王此去无忧。”娄子阳也同意去,便请出送信者,回去禀报,说中午前自己一定赶到官营见元帅。为了表示“诚意”,娄子阳还亲自送他下山。

送信的官军回营后,与元帅说:“娄子阳是个重义气的人,但无王者风范,他是一王,我是一官,意然亲自送我出寨,不知君臣礼数,终久难成大器。”元帅听后诡异地一笑:“何谈终久,明日便是他气数尽时。”

娄子阳带着随从到官军营寨,与官军元帅谈妥形式上的条件后,元帅留他饮酒“庆祝”,谁知娄子阳一时酒兴把持不住,喝了个酩酊大醉,元帅特意留他在帅帐夜宿。却暗暗于四更发兵,向马鞍山进行偷袭,结果将山寨打了个措手不及,山寨义军大败。

军师王信想不到大王当天未返回,而官兵会四更天突然而来,结果在与敌交战中被杀。从这以后,给人们留下了一句笑话,“王军师只能算出当天,过了半夜子时就不灵了。”后又演变成一句歇后语:“马鞍山王军师——管今儿不管明儿。”

四更天,官军元帅将大兵发出去攻打山寨后,自己带着一些守营兵卒前来杀娄子阳。这时娄子阳正好酒醒,看到官军元帅领着人来势汹汹的架势,知道自己上当了。抽出宝剑便与敌兵打在了一起,并将官军元帅刺伤。他虽然武功高强,但终因寡不敌众,被敌兵乱刀砍死。

山寨的护国大臣高国俊,凭着一身好武艺算是杀出了山寨,他想官军大批出动去攻山寨,官营必然空虚,便领着冲出来的一些弟兄,到官军营寨寻找娄子阳。听说大王在敌营搏斗时战死,怒火中烧,与官军激战一番,因敌人太多,他杀出重围后,带着弟兄投靠了李自成的起义军。

山寨兵马元帅胡剑外出征粮,回来时山寨已被焚毁,官军撤走。只好将所征军粮分发给随从部下,余下的分给了索井村的穷人。随后他找到当地人掩埋娄子阳的地方,将尸骨移到义井娄子阳的祖坟,算是对大王尽了最后的忠心。后改名换姓又干起了骠师的老本行。

娄子阳起义失败了,但他坐马鞍山称王的传奇故事,却在当地广为流传。后曾被编成戏剧演出。戏中演崇祯皇帝的唱词:“吾为王坐天下,实感不易,盼望着国太平,乐业安居。只想到娄子阳,马鞍山落草为寇,没料到李自成,率兵攻破城池……”由此看来,当年娄子阳坐马鞍山,在明末的影响是很大的。

我坐在马鞍山旗杆窑儿岩石上,追忆老辈人讲的关于娄子阳马鞍山为王的故事,也算是触景生情,品味故事的壮烈和悲惨,不免有一种叹惜的感慨,但这毕竟成为了历史。所幸它给民间传说文化,增添了些许内容,成为一种评说历史的谈资,也可起到鉴史有益的作用。

从山上下来已是下午两点四十分,一行人在索井村一个小饭馆吃了一顿迟到的午餐,席间,一行人还为我这个77虚岁之人,能够有如此登攀之行敬酒表示钦佩和祝贺。

从马鞍山回来,感到此行很有意义,想看的旗杆窑看到了,又实地谈论着娄子阳占山为王的故事,还有凭山赏景的收获,感触颇深。于是就拙笔写了这篇游记,也算是个文字记念吧!