《大学》之国学经典摘录有想(四)

马秀云

人非生而知之,学而践之。《大学》经典摘录有想之四。愿以文铺路,心能相通,路有光明。

经典摘录:

·《诗》云:“邦畿千里,维民所止。”《诗》云:“缗蛮黄鸟,止于丘隅。” 子曰:“于止,知其所止,可以人而不如鸟乎?”

《诗经》说:“皇都及其周围都是百姓居住的地方。”《诗经》又说:“‘绵蛮’叫着的黄鸟,栖息在山冈上。”孔子说:“连黄鸟都知道它该栖息在什么地方,难道人还可以不如一只鸟儿吗?”

·《诗》云:“穆穆文王,於缉熙敬止!”为人君,止于仁;为人臣,止于敬;为人子,止于孝;为人父,止于慈;与国人交,止于信。

《诗经》说:“品德高尚的文王啊,为人光明磊落,做事始终庄重谨慎。”做国君的,要做到仁爱;做臣子的,要做到恭敬;做子女的,要做到孝顺;做父亲的,要做到慈爱;与他人交往,要做到讲信用。

·《诗》云:“瞻彼淇澳,菉竹猗猗。有匪君子,如切如磋,如琢如磨。瑟兮僴兮,赫兮喧兮。有匪君子,终不可谖兮!”“如切如磋”者,道学也。“如琢如磨”者,自修也。“瑟兮僴兮”者,恂栗也。“赫兮喧兮”者,威仪也。“有匪君子,终不可谖兮”者,道盛德至善,民之不能忘也。

《诗经》说:“看那淇水弯弯的岸边,嫩绿的竹子郁郁葱葱。有一位文质彬彬的君子,研究学问如加工骨器,不断切磋;修炼自己如打磨美玉,反复琢磨。他庄重而开朗,仪表堂堂。这样的一个文质彬彬的君子,真是令人难忘啊!”

·《诗》云:“於戏,前王不忘!”君子贤其贤而亲其亲,小人乐其乐而利其利,此以没世不忘也。

《诗经》说:“啊啊,文王、武王的德行令后世之人永远不忘!”这是因为君主贵族们能够以前代的君王为榜样,尊重贤人,亲近亲族,一般平民百姓也都蒙受恩泽,享受安乐,获得利益。所以,虽然前代君王已经去世,但人们还是永远不会忘记他们。

个人感悟:

按照朱熹的解注,这一章的中心思想是“止于至善”,但是从原文的这些文字中,已经很难找到“止于至善”的意思了。如果说前两章中的“明明德”“做新民”还有社会因素,有向外求得到社会和谐的意味的话,我个人理解的“止于至善”就是修心的路径,是向内求获得内心安宁的办法。

这个世界上没有十全十美的人,更没有十全十美的事。看待事情的角度不同,那么对它的评判可能完全相悖。比如高楼大厦看起来是经济繁荣的象征,从自然环境角度来说也是最破坏地质地貌的。所以万事不要求全责备,止于至善就好。而这个“至善”也是相对的,我的经济经条件不好,面对救急的捐款,我捐100块钱就是至善,但是如果身价过亿的企业家也捐100块就不是至善。当然如果我连100块钱也不捐,也不是至善。“止于至善”告诉我们一个很轻松的度,就是在你的能力范围内保持善良就好。

按说这件事应该很好执行,可是社会永远会有人选择错误的方向,这就像有阳光明媚也有暗夜无光一样。佛家说选择错误的人是因为有业力驱使,儒家说是因为正见不足,道家说元神本善求长生但容易被裹覆,识神求死所以喜欢你选择错误。但不管是学识不够认识不足,还是所谓的外力干扰,总之选择错误的人还是很多的,这不是说我们也可以选择错误,同他们一起接受各种折磨痛苦,而是说明选择善良的智慧与珍贵,你坚持选择“止于至善”就至少超过了这个世界一半人的见底功业,这是一件足慰平生的事。

很多人尤其是现在的年轻人对于“大善人”这个词是有抵触的。以为那就是虚伪的代名词,甚至连累了对于“善”的解读,以为何必假惺惺做那些虚头巴脑的事。实际上未尝不是他们虽然有学历却没有真正的学问,虽然看的书很多但真正那些经典著作读的太少,甚至是一片盲区。这就导致他们对自己的思想认识不清楚,更对怎样与这个社会和谐相处非常迷茫,甚至天地自然怎样运行一无所知。“止于至善”这个词语或许从来没有进入过他们的视野,从这个角度说,我们的教育是有问题的,应该在孩子很小的时候就将“止于至善”这样轻松的观念灌输进他们的意识,那样“五讲四美三热爱”就会很轻松的实现。当然“朝闻道夕死可矣”,人活着就是为了活明白的,所以明白一个道理这辈子活的就值得了,所以“闻道”不分年龄,孔子五十岁才开始学习《周易》,人嘛,总应该是向前看的,过去的永远过去了,不要执迷不放,把目光看向未来,以“止于至善”的当下活出轻松自如的自己。想想都觉得是一件很美好的事。

“止于至善”,但愿每个人都能记住这四个字,从生活中当下的每一天、每一件小事,做好自己。因为每一件小事的“止于至善”让你生活充满生机、活力,色彩斑斓生机无限。

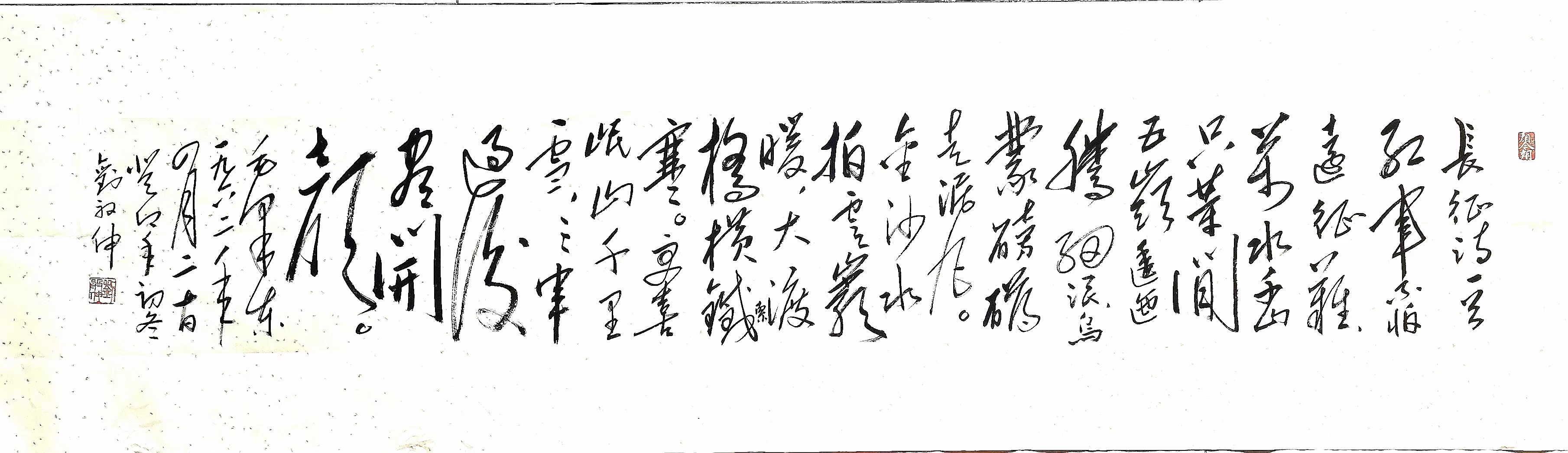

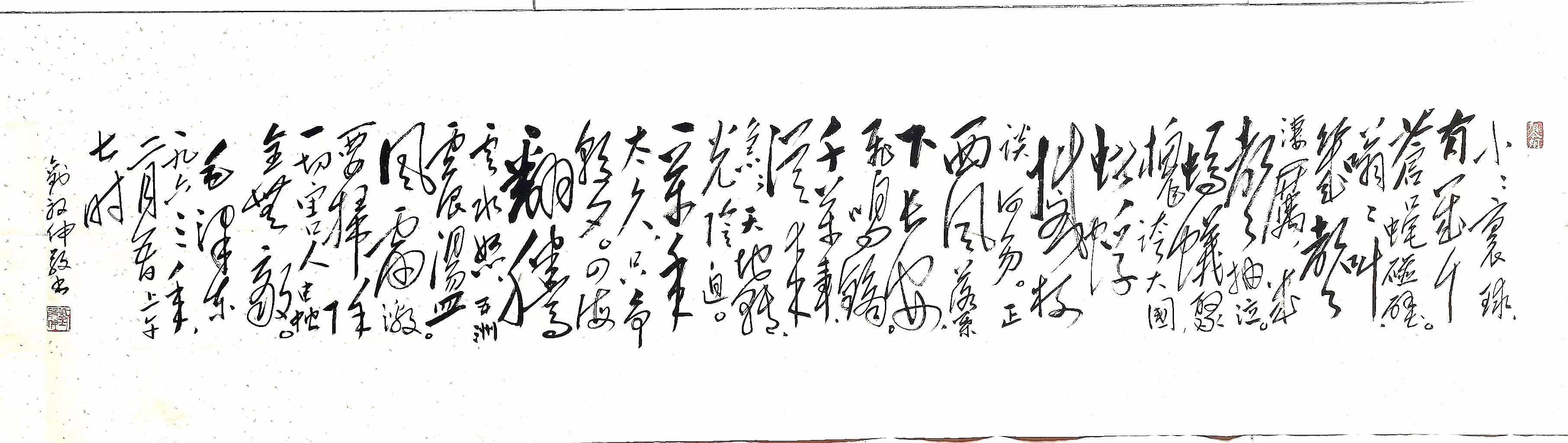

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

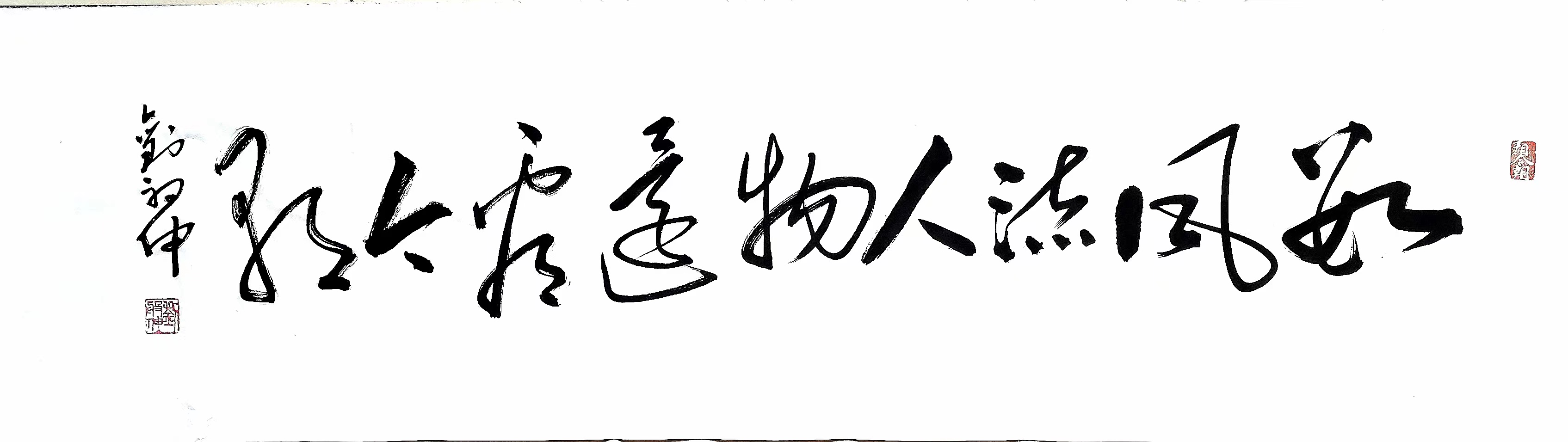

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版