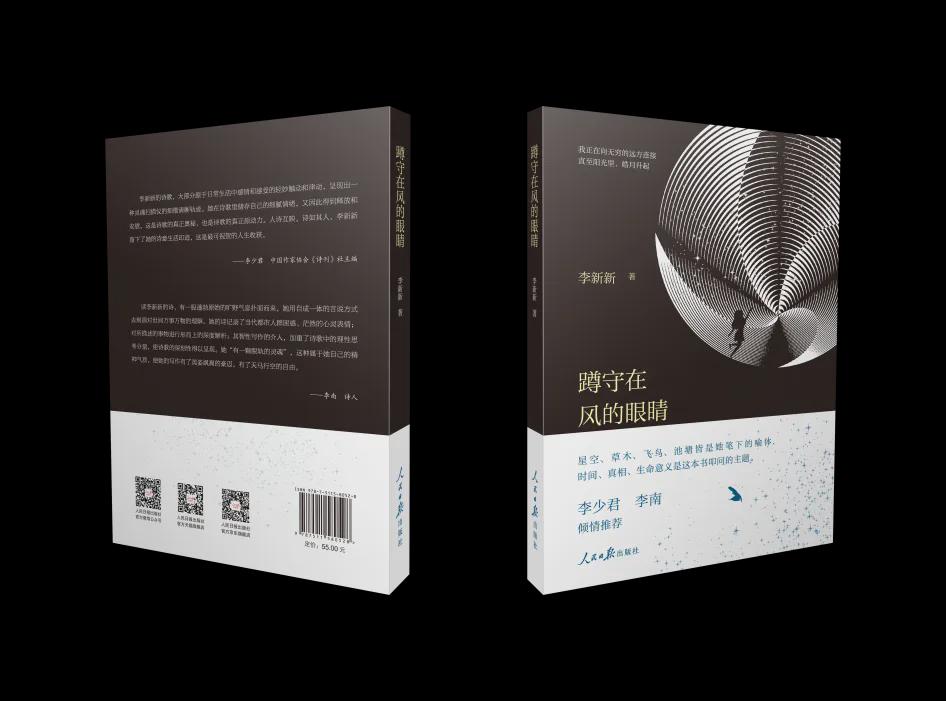

《蹲守在风的眼睛》,李新新 著

人民日报出版社2023年11月出版

参评方式:自荐

参评诗集概述

在“依附”与“逃离”的围城困境中,如何守护灵魂的净地,达成与诗歌和诗意的“共谋”?诗人李新新以虔诚“蹲守”的姿态,直面人生袭来的各种风暴,探照都市寻梦人的精神家园。从逼仄夹缝中透出的光,被诗人敏锐捕捉,这正是诗歌超越尘世之苦,得以上达云端、凝视自我与众生的绝妙滑翔。其虚实同构、亦幻亦真的意境表达,让人从精辟而又酣畅的语言中触摸到诗意的精髓和生活的本真,为我们输出了当代诗歌较为稀缺的话语样式。

星空、草木、飞鸟、池塘皆是诗人笔下的喻体;时间、真相、生命意义是这部诗集叩问的主题。读新新的诗,有一股蓬勃原始的旷野气息扑面而来,她用自成一体的言说方式去刻画对世间万事万物的理解。她的诗记录了当代都市人群困惑、茫然的心灵表情;对所描述的事物进行形而上的深度解析;其智性写作的介入,加重了诗歌中的理性思考分量,使诗歌的深刻性得以呈现。她“有一颗脱轨的灵魂”,这种属于她自己的精神气质,使她的写作有了英姿飒爽的豪迈,有了天马行空的自由。(李南)

她的诗用词特别,有一种区别于同龄诗人的绵密的力量感。我在她的诗歌里不仅看到了一代人,而且捕捉到了时代的寓意。其创作极具潜力和爆发力。(李少君)

李新新的诗歌境界,有时极为细腻,专注于点点滴滴的存在;有时又显出粗犷与阔大,意象独特,想象奇诡。她的抒情诗有成熟的个人语调、言说方式,其中对于自我与人世的思虑,呈现出一种决断和力量,区别于某些常见的女性诗歌。(荣光启)

有力量的忧伤,理性的抒情,平凡的神圣性,是我通读新新的诗集后,留下的三个深刻的印象。整部诗集弥漫着一股浓重的忧伤气息。这种忧伤来自于诗人个人的遭际和对周遭生活的见闻。底层人所承受的不幸与苦难,生活本身的荒诞和残酷,触动着她敏感的神经。但这种忧伤不是软弱的、无力的,而是一种有力量的忧伤。作者对苦难的态度是坚强的,她认识到生活是不易的,以推石上山的西西弗斯的姿态来提升忧伤的层次。诗歌具有很强的抒情性,贯穿着浪漫主义的诗歌精神。这抒情是有节制的、理性的。智慧保证了她的诗歌质地,体现了她思考的深度。(汪剑钊)

【参评诗集内文选读】

逐风

风,不只是天地间

一簇或急或缓的呼吸

风从田野上掠过

从飞鸟的毛羽里掠过

也从迷惘者的心尖掠过

永恒的流动,是风的姿态

正是那一股清凉

似有若无地

轻拂蒙蔽之物

让躁动不安的心

得以在一刹那

回归平静

风,包裹于无形之躯

她是心的晃动

形成的旋涡

彷徨于黎明和傍晚的人

一旦下定决心

追逐风的方向

她也就同时

捕获到重生的密码

风,是苍天之语

迷失于归途的游子

不如暂停忙乱的脚步

把好的坏的意念

诚恳地掏出来

交由风裁决

那在风中凌乱的片刻

势必是启程前

最后一次骚动

翻涌

傍晚,疾风骤至

扛着孤独的人,行走在风里

目光如炬,却闪烁一种窒息

一块一块的孤独

如愁云,在辽阔的天际

流动,挤压

酝酿出独有的浓度

只一声惊雷的巨响

便开始她们的翻涌之姿

当风和云化身磅礴之雨

疯狂地跌落进

失意人的心中

此刻,也正是孤独的桥梁

轰然断裂之时

那承载在桥头的目光

如决堤之水,将一颗心淹没

而它,曾浩瀚过一片

蓝色的海域

漏洞

罪过,若没有人尝试揭开

一些美好便被遮蔽

如同七月的雪

将万物躁动的炽热遮蔽

不分青红皂白

即便一只野猫

从城头跃过,蹑手蹑脚

也总有黑色的党羽

将它的眼死死勾住

谁整日端着,摆出君子模样

谁就会在月光抛洒的

阴谋里,狠狠跌上一跤

尽管不发出声响

但身体里流淌的隐痛

是抹不掉的疤痕

疤痕,还有被撞击的河流

和折断的花草

它们,都是遗落在人间的证据

经书的故事

返京路途长,驱车十几小时

一路我歌着笑着,驱走困倦

轮到你时,听你从老庄

讲到冯梦龙,方向盘在

高速上转向,你说故事是表皮

于是重回《道德经》

我摇下车窗,让二月的寒风

透进来一个喷嚏的长度

冷,让人清醒

白的、黑的车辆在狂奔

大货车轮流超速

发动机带动的外壳

在苍鹰的眼里

一定失去份量

当你讲到《金刚经》

那几句耳熟能详

我收紧甩出去的目光

像垂钓者在猎物

到来之前,收回那根

清白的线

拒绝审判

不要轻易把我钉上十字架

你知道的,这改变不了什么

无非是看起来溃烂的眼珠

和将要熄灭的胸膛

无非是泥一样的肉身

留给一段荒唐的历史

不要轻易将一个人的灵魂摁倒

你知道的,这铜铃一样的坚决

不会永远匍匐

无非是宣泄一种阴暗

无非是供一场罪恶的狂欢

把这插满春天的土地,生生割裂

大地的筋脉

淌出黑色的血

父亲的记忆

我想我正走在失忆的路上

为了避免丢掉

更多的过去,我提灯寻觅

经过每一处暗黑的丛林

便俯下身,张望微弱的动静

我渴望不止飞出一颗星子

不止落下半轮月亮

我渴望不止一株仙草

冬眠其中

远方不止传来一声回响

我小心翼翼地寻觅

可拾起来的收获并不多

背篓里常空空如也

我只好在太阳下山之后

黎明升起之前

偷偷潜入丛林深处

在那里,我将用深沉的意念

编织一场梦境

再用闪烁的语言

安排一场重逢

我沉醉于其中

但从不敢伸手触碰

我追逐熟悉的身影

但他注定在我眼前破碎

如一缕轻烟

消失于遥远的彼岸

那些清晰又模糊的梦呵

纵使你躲躲藏藏,一闪而过

我也读出了你

扉页上的注释

它们一同雕刻着

你的名字

犹如雕刻你短暂

且灿烂的一生

母亲,是一个词

这个词,距离我如此遥远

曾经在脑海拼凑它的拼音

再想象它的发音,唇齿开阖

可我什么也没有说,空气依旧静止

我想象着这个词,从幼年到青年

学习他们的模样,一种陶醉和幸福

溢于言表,更多暗含少年的

得意和自然——我怎么也学不会

我知道,中年和暮年将依旧如此

所不同的,我将听见有人这般呼唤我

在某个醒来的清晨,在暮色沉沉的傍晚

她流畅的声音里,有我传递的一部分

亦如一朵花悄悄经历的四季

而我的词语里,唯一的归属

将始终卡在身体深处

烧红,滚烫,再用余生

慢慢熄灭——那是无法寄出的读音

无法拼凑的,关于母亲的轮廓

黑夜

她把身体埋进黑夜

把头发埋进黑夜

把喘息埋进黑夜

无数只手招摇而来

冰凉,如枯干的洞穴

她把凝视交给远方

把苦闷交给远方

把长长的叹息交给远方

远方,无人看见的模样

她把零落的根

悉数迁移在那里

星辰和四季

在漫长的窥视里

孕育她们的毛羽

黑夜,她越来越深地埋进自己

埋进一些无人知晓的土地

埋进了童年和过去

埋进一些短暂的快乐

她预言误解

预言背叛

预言赤裸的谎言

她把预言统统交给远方

远方是一片热带

曾荡漾出金黄的麦穗

和蓝色的海港

游轮声划破的地方

醒不来的梦,摇晃着坠落的躯体

她的远方,此刻

正埋进幽长幽长的黑夜

推石上山

雕琢一块终将融化的冰

把她雕成巨大的一块

我背着冰穿过黑压压的森林

滚烫的严寒惊飞

野鸟的夜眠

我把身体的一部分按压在冰里

融化的分子拖着我下沉

我掉进一口深不见底的枯井

周围漂浮蟾蜍的尸体

一种悲伤是一块巨大的冰

你想摆脱她又回来

索性缔结一条生死的盟约:

你放纵着陷进冰的窑洞

她便将你从窒息的深井

反复救起

这昼夜不息的轮回

如茫茫无边的深林

任凭你背上冰的咒语

爬到路的尽头

霞光在熟悉的天空庆贺

那只是错觉

来来回回如鬼魅的迷宫

在她深蓝的眼窝

你亲手编织有毒的蛛丝

放逐

放下酒杯

走吧,我们出门去

去听落日的尾声

把她拂照的事物

装进撕扯的口袋

去爬上一张断桥

把心里的马儿牵出来

放它归入蓝色的风暴

我们的身体抽离成旋涡

把塞满的空间腾出来

把胳膊、手指、眼和

安插在各处的器官

统统交给

不善言辞的事物

她们有时也听从使唤

但远古的江河赐予的脾性

教会她们长久的抵抗之姿

抵抗本不必要的臣服

一朵云会包容天空的一些背叛

我们走远了

终究要醉醺醺地回来

顺便带回来一些

远方惹下的债

一种悲伤袭来

就那样趴着,像瘫软的泥

把头深深埋进翻耕的黄土

埋掉不堪回望的过去

再把浸淫已久的荒谬

在今夜斩断

像斩破一轮虚华的月

把头埋进去

埋进所有的感官

只留一双追过风的手

雕刻一潭赤红的水

与土地上的热闹隔绝

与河流里的纷争隔绝

人间悲喜事在别处播种

我只耕种自己的忧伤

想你是一道无解的题

就静坐着,如悟道般

花一个下午的时间去想你

去想一些,反复涌现的场景

想它背后的意义

想共同涂抹的昨天

想同时抵达的叹息

想胜过万语千言的沉默

想风起云涌时的骤停

把连贯的动作拆解开

如同拆解长的句子

再在句子与句子间

画上深的浅的折痕

把余下的事物抛开

让“想”的动作久一点

让它蔓延出光环

让光环生出翅膀

将意念中的秘密

吹进你凝望的琼宇

但不论怎么想

仅“想”这个行为

就是一道无解的题

从它出发的那一刻

注定无功而返

想你的结果

伴随一堆难辨的序列

只有在你同时也想的时候

它们才拂去神秘

露出久违的

心的颤音

救赎

草房子里遗落下

一具荒芜的躯干

邪魅的风从遥远的冰川赶来

把魂魄吹得四分五裂

檐下徘徊的鸦

衔走了一颗融化的珠子

蓝眼猫在每个醒来的

黎明前夕溜进深色的丛林

雪地上消失的一朵白梅花

是它悄悄传递的讯息

任凭四季的星辰

如何不忍离弃

救赎依旧是晚来了

瞧吧,这里不曾留下

一句多的叹息

鱼肚白摊晒在河床上

身体的河水已徐徐流尽

呵,朋友

你不知我困顿于这无趣的

灵魂多久了

今日非把它撕裂

李新新,湖北云梦人,现居北京。诗歌发表于《诗刊》《当代·诗歌》《安徽文学》等。诗作入选多种年选。出版诗集《蹲守在风的眼睛》。获杨万里诗歌奖等。